Если буханку Георгиевского хлеба разрезать пополам и смять, мякиш в секунды примет прежние формы. Попробуйте то же самое проделать с другим хлебом – он сомнется и раскрошится. Всё потому, что Георгиевский хлеб весь такой натуральный. И второго такого в Самарской области нет.

ДГ съездил на хлебное производство в Георгиевку и подглядел, как делается хлеб, в котором нет вредных добавок. А заодно расспросил владельцев, как они выживают в недобрые для предпринимателей времена.

Немного истории

В 2000 году в Кинельском районе в селе Георгиевка был умирающий маленький завод, выпускавший по 300 килограммов хлеба для села – местных магазинчиков и школы. Он бы долго не протянул, если бы Петру Ковалеву, нынешнему директору, не пришло в голову выкупить производство и довести до ума.

Жене Петра Людмиле, которая в ту пору работала психологом и хорошо себя в этом амплуа ощущала, пришлось оставить профессию и вместе с мужем с головой уйти в хлеб – один бы он не справился.

Начиналось с того, что Петр Ковалев брал в сильные руки кассеты с хлебом и разносил по поселку – что-то продавали, а что-то отдавали даром. А жена-заведующая плакала от большой нагрузки на хрупкие плечи. А кончилось тем, что сегодня Георгиевский хлебозавод крепко стоит на фундаменте. От старого производства остались две стены – все перестроили и достроили. Ни одно помещение не простаивает – цех производственный, цех разливочный, современная автоматизированная котельная. Наверху – бухгалтерия и прочие административные помещения.

Объем выпускаемой продукции в месяц – около 400 тонн. Наименований очень много – хлеб белый, хлеб ржаной, батоны, печенье, всякие разные булочки…

Своей продукцией семья гордится. И заслуженно: у хлеба много наград и почитателей. На днях буквально приезжал самарский раввин, вручил Ковалевой сертификат о том, что их хлеб признан кошерным – серьезная похвала. Жаль, найти Георгиевский непросто: в сетевых магазинах и крупных супермаркетах его нет. А есть – в небольших магазинчиках и ларьках, разбросанных по самым разным районам Самары. Кто приметил место – берёт, остальные – как попадется.

Большая разница

Людмила Ковалева и все работники завода свой хлеб от любого другого отличат с закрытыми глазами. По запаху – мякиш пахнет кислинкой и сыростью. По консистенции – хлеб немножко «резиновый». И даже на ощупь – корочки хлеба неровные, местами есть дырочки – лопнувшие пузырьки. Всё это от натуральности – никаких улучшителей, ароматизаторов и «всяких Е» производители не используют. В ход идут только мука высшего сорта, дрожжи и вода – своя, из скважины.

Как-то мы с мужем в ресторане отмечали круглую дату свадьбы. Всё было хорошо – погода, еда, обстановка. А как принесли хлеб – у меня сразу настроение испортилось.

— Как-то мы с мужем в ресторане на Волге отмечали круглую дату свадьбы, — вспоминает Ковалева. – Всё было хорошо – погода, еда, обстановка. А как принесли хлеб – у меня сразу настроение испортилось – химия одна, невкусно ужасно. Обидно, что такой хлеб подают в ресторанах. Ну, так же нельзя!

Людмила Александровна ведет нас коридорами производственного цеха. Из каждого уголка пахнет хлебом – им здесь пропитано всё, и кажется, запах не выветрится, даже если перестроить цеха в жилые квартиры.

– Производство хлеба – очень тяжелый труд, особенно если подходить к нему, как подходим мы, — говорит заведующая, имея в виду, что в производстве превалирует ручной труд: машины замешивают тесто, а всё остальное делают пекари.

— Мы своих девочек бережем, щадим, платим достойную зарплату. Они же у нас в две смены работают: с вечера и до утра на ногах, и весь день. Я на работу, бывает, приезжаю к 4 утра из Красного Яра – там живу. Первое время ездила, как на войну, а сейчас привыкла…

Технологическая цепочка производства кажется простой: просеять муку, поставить опару, разложить в дежи (дежа – кадушка для теста по 50 и 100 килограммов). Замесить тесто тестомесом, потом вручную распределить по формам для хлеба – расстойкам. В расстойках будущий хлеб погружается в газовую печь. А потом, готовый, идет по конвейеру.

На слух – всё легко, на самом же деле каждая дежа хлеба – труд, кажущийся обывателю неимоверным.

1 дежа и 100 килограммов

Сегодня «на белом хлебе» четыре пекаря. Женщины стоят у стокилограммовой дежи, отщипывают куски теста, прокручивают в руке и опускают в расстойку. Глубокая кадка с тестом кажется бездонной, а шесть рук, быстро-быстро погружающихся вглубь, – частями одной машины.

— Устаёте? – вопрос пекарям.

— Уже нет, – улыбаются, не поднимая глаза от теста. – Первое время руки болели – жуть, а сейчас уж привыкли.

— Это не все могут, – комментирует Людмила Ковалева. – Некоторые пробуют и уходят. А некоторые поначалу плачут, а потом ничего, втягиваются. Вам одна дежа кажется неисчерпаемой, а представьте – десятки таких за ночь!

Одну дежу пекари опустошают за 15 минут, оставляя на дне немного теста на закваску. И пока старая, но верная газовая печь делает свое дело, работники уходят в соседний цех – раскатывать тесто для булочек, батонов и печенья курабье.

— Если мы механизируем процесс, будем есть с вами бяку, — поясняет работу заведующая и шутит: — Мутировать будем. Уши отрастим, хоботы.

— В 80% хлеба, производимого в области, есть добавки, так называемые улучшители. Они гасят в хлебе всё натуральное, зато продлевают срок годности. Наш хлеб хранится 72 часа, а купи какой другой – неделю в упаковке пролежит и не изменится.

Куда исчез фруктовый хлеб

Ковалевы бы хотели, чтобы государство помогало частным производителям натуральной продукции. Снизило бы налоги или хотя бы помогло со сбытом.

— С сетевиками работать у нас не получается, – говорит Петр Ковалев. – Невыгодно это совсем. Мало того, что наценку они делают, какую хотят, так еще и хлеб убирают на дальние полки – его не видно совсем. А брендировать стенды отказываются. И возвращается продукция к нам обратно… Так что пока у нас один путь – маленькие павильончики и магазинчики.

Впрочем, помимо сбыта недавно появилась еще одна проблема – удорожание сырья. Из-за того, что мука, яйца, сахар, сухофрукты и прочие составляющие продукции выросли в цене, производителям пришлось, например, отказаться от знаменитого фруктового хлеба.

— Какой он у нас был замечательный! – вздыхает Людмила Ковалева. – В нем орехи, сухофрукты – так много всего было! Этот хлеб у нас на выставке даже приз взял – так всех покорил. 300 граммов стоили 40 рублей, я имела 4 рубля прибыли. А когда все подорожало, я остановилась. Потому что дороже его делать некуда, а себе в убыток работать – никак.

Если заглянуть в смету заведующей, можно увидеть, как выросли цены на сырье: в октябре маргарин по оптовым ценам стоил 48 рублей, сейчас стоит 85. Яйцо было 3,5 рубля, сейчас 5. Творог 89, теперь 104. Грибы со ста рублей выросли в цене до 160, сахар – с 30 до 50. Курага была 68 рублей, а теперь 150, орехи – до 100 рублей, сейчас — 600…

Вот есть у нас булочка-витушка. В её тесте много яиц, цукаты, сушеная клюква, вишня в сахаре, орехи. Как мы должны изворачиваться, чтобы и качество её не пострадало, и цена не взлетела?

— Дорожает всё в бешеных пропорциях. И мы ломаем голову, как выходить из этой ситуации: или поднимать цены на продукцию, или убирать из производства что-то, или вес сокращать, или менять рецептуру… Вот есть у нас булочка-витушка. В её тесте много яиц, цукаты, сушеная клюква, вишня в сахаре, орехи. Как мы должны изворачиваться, чтобы и качество её не пострадало, и цена не взлетела? Один раз на два рубля уже цену поднимали, но за скачком цен не угнаться. Зарплаты у людей не растут – они просто покупать нашу продукцию не смогут! Сейчас с этой витушки у меня прибыль – рубль: как производство будет держаться с таким доходом? Вот думаем, что делать.

Несмотря на все эти малоприятные моменты, и Людмила и Петр очень хотят развиваться и идут в этом направлении. Потому что когда в магазинах слышат, как люди ищут их, Георгиевский, хлеб – испытывают гордость и другие приятные эмоции.

— Я как-то в магазине видел, как бабушка покупала буханку нашего хлеба, — рассказывает директор. — Ей назвали цену – она оказалась дороже, чем обычно. Бабушка замялась, задумалась, посмотрела на другие буханки. А потом сказала: «Нет, всё равно его возьму. Отрежьте половинку буханочки».

— Так приятно, когда люди говорят: «Ой, мы только ваш хлеб и едим. Хоть и далеко за ним ездить, но берем». Или когда пирожки хвалят: «У меня дети их обожают – всё время просят», — расплывается в улыбке Людмила Ковалева. – Мы ради этого и работаем. И останавливаться не собираемся.

Демонстрируя далеко идущие планы, заведующая ведет нас в разливочный цех – здесь стоят огромные баки с водой из своей скважины. Из нее сейчас делают квас по особенному рецепту, лимонады и газировку.

— Мы только начинаем это производство, поэтому массовых продаж нет, –говорит Людмила. – Думаем, как лучше реализовывать, Петр Петрович дорабатывает рецептуру.

Сор не в избе

Когда в перерыве мы пьем чай со свежеиспеченным печеньем курабье, Людмила, предрекая вопросы о том, как так вкусно всё получается, говорит ну очень простые вещи. О том, что не только вода, ингредиенты, рецептура и печь важны, а еще настроение в коллективе.

— Хлеб всё чувствует. И потому я девочкам говорю: «Оставляйте проблемы за забором». Дурные мысли кружатся в атмосфере, и оттого где-то плюшка не закрутится, где-то тесто не получится. Однажды две девочки на смене серьезно поругались. Все к ним, естественно, подключились, и вышел массовый скандал. И когда технолог пришла принимать изделия – удивилась, сколько брака. Всю партию забраковали! Мы долго понять не могли, что такое, пока пекари не признались в ссоре.

Работников на Георгиевский хлебозавод принимают строго, и главный момент — чтобы умели ладить с людьми и здоровье было в порядке. А вот специальное образование не обязательно – здесь всему научат.

— Сейчас время уже не то, не каждая женщина – хорошая хозяйка. Учим, например, пироги защипывать. Не получается. Я говорю: «Ну, это же просто. Все же дома пельмени лепите? Вот это так же!» А они на меня так удивленно смотрят – какие, мол, ещё пельмени? Но радует, что наши все девочки – ну просто умницы.

Рассказывая о работниках, заведующая хвалится наличием мужчин. Нынче быть пекарем модно. Молодые парни идут на завод без стеснения и очень ценятся руководством. Мужчина есть в каждой смене – просеивает муку, привозит-развозит дежи, толкает вагонетки. Ну и печет, конечно, тоже.

Вместо заключения

— В будущем я бы хотела такую маленькую пекаренку, как в Турции видели, – на пороге Людмила Ковалева делится мечтами. – Какая у них там выпечка! Воздушная, вку-у-у-сная! Хочу, чтобы утром ко мне заходили на кофе со свежими круассанами, делились новостями. В наших краях держать такое мини-производство очень невыгодно, но, может, придумаем с Петром Петровичем, как всё организовать.

Фото: Анар Мовсумов

Фото: Владимир Сверкалов

Фото: Владимир Сверкалов

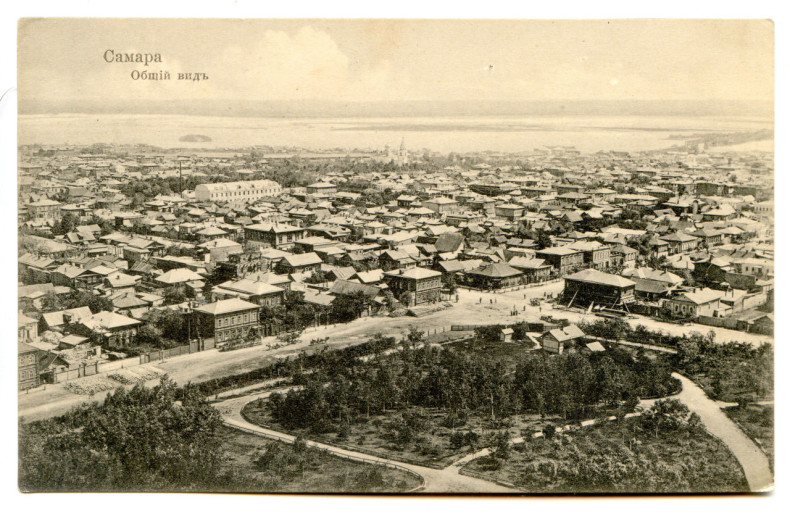

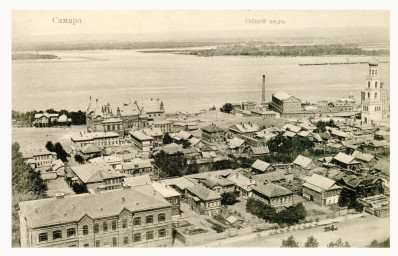

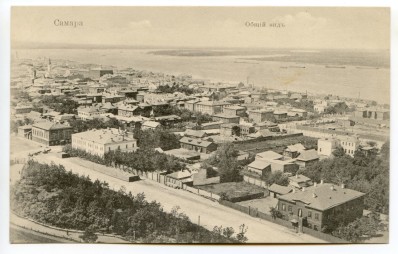

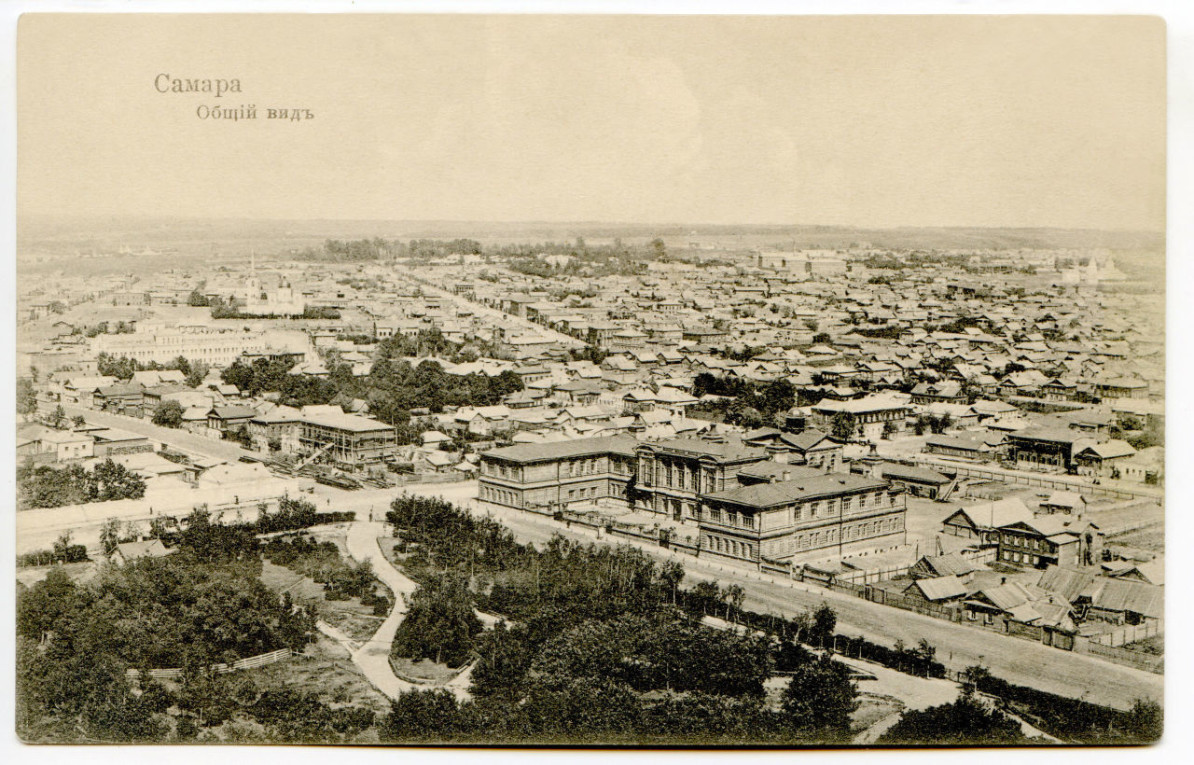

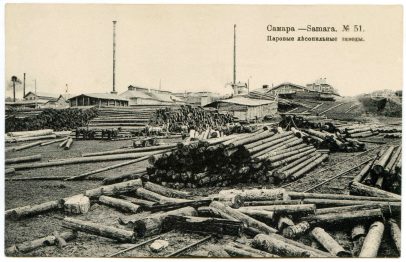

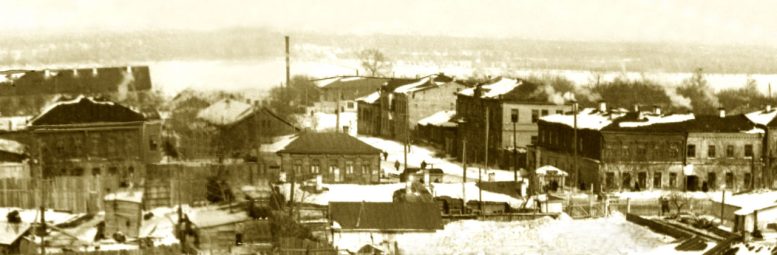

Конка в районе Оврага подпольщиков (Постникова оврага), примерно 1900 год

Конка в районе Оврага подпольщиков (Постникова оврага), примерно 1900 год Картина Васи Ложкина

Картина Васи Ложкина

Фотография Владимира Салапонова

Фотография Владимира Салапонова

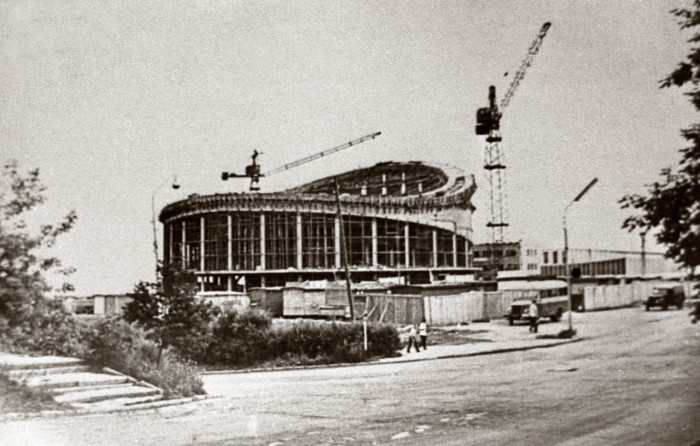

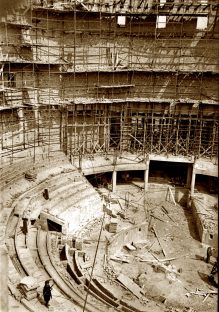

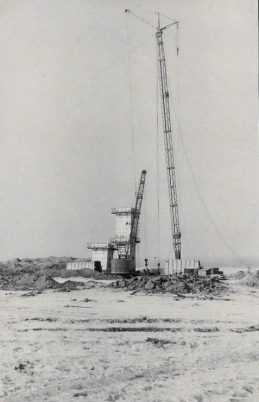

— В возрасте чуть за 30 лет я возглавил трест «Куйбышевстрой». И сразу показал себя. Один только случай дал мне колоссальный кредит доверия областных и городских властей.

— В возрасте чуть за 30 лет я возглавил трест «Куйбышевстрой». И сразу показал себя. Один только случай дал мне колоссальный кредит доверия областных и городских властей.

Фотография Владимира Салапонова

Фотография Владимира Салапонова

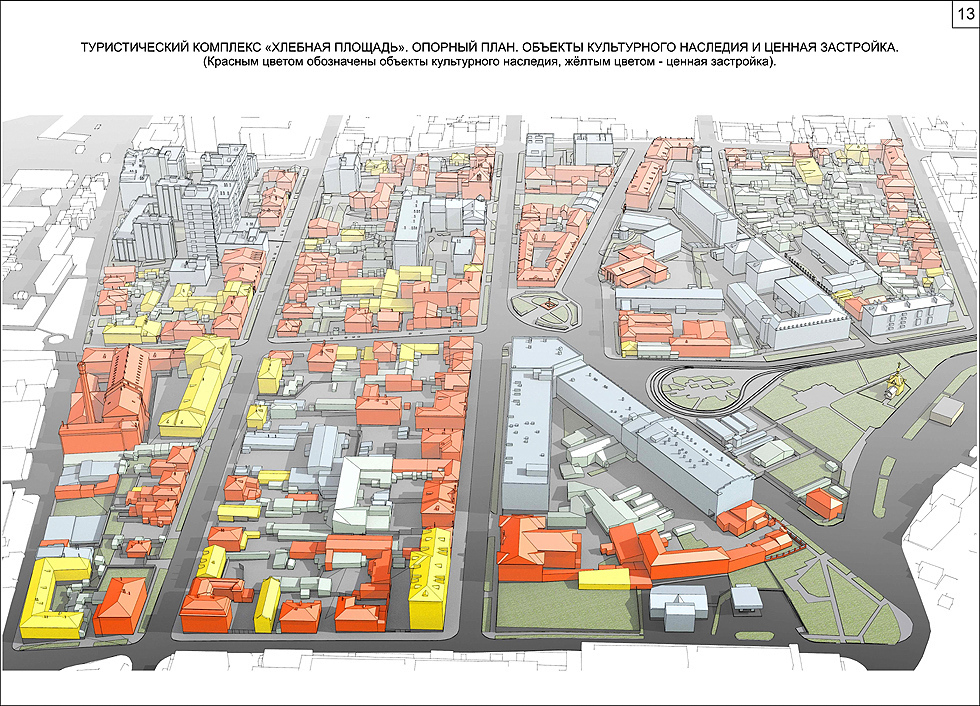

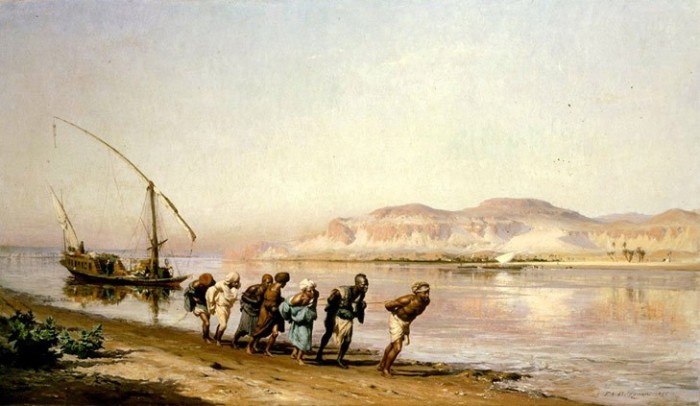

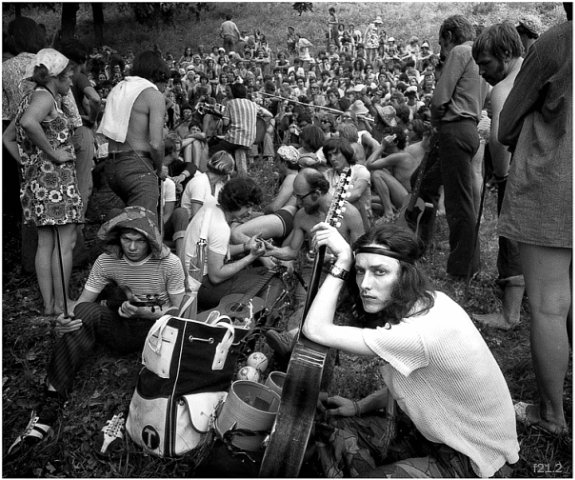

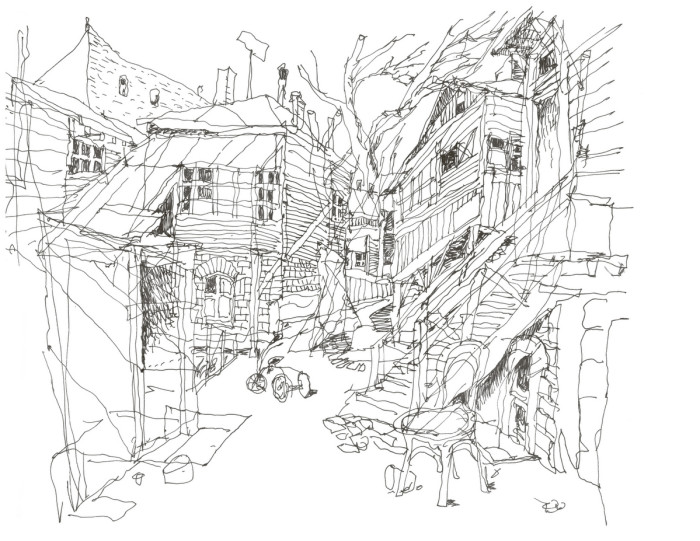

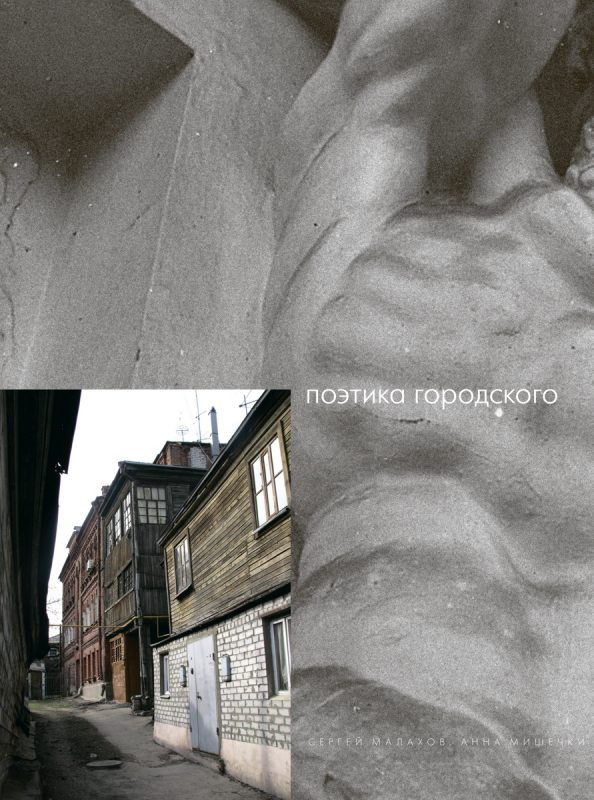

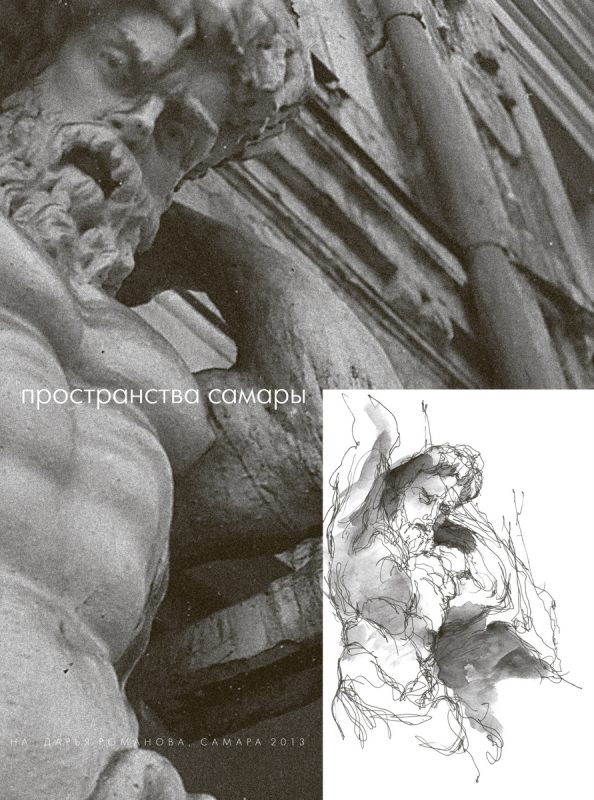

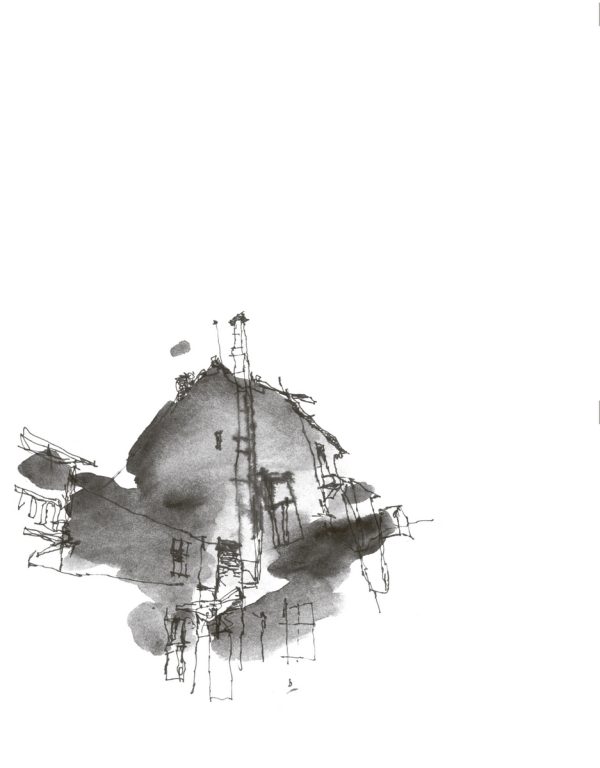

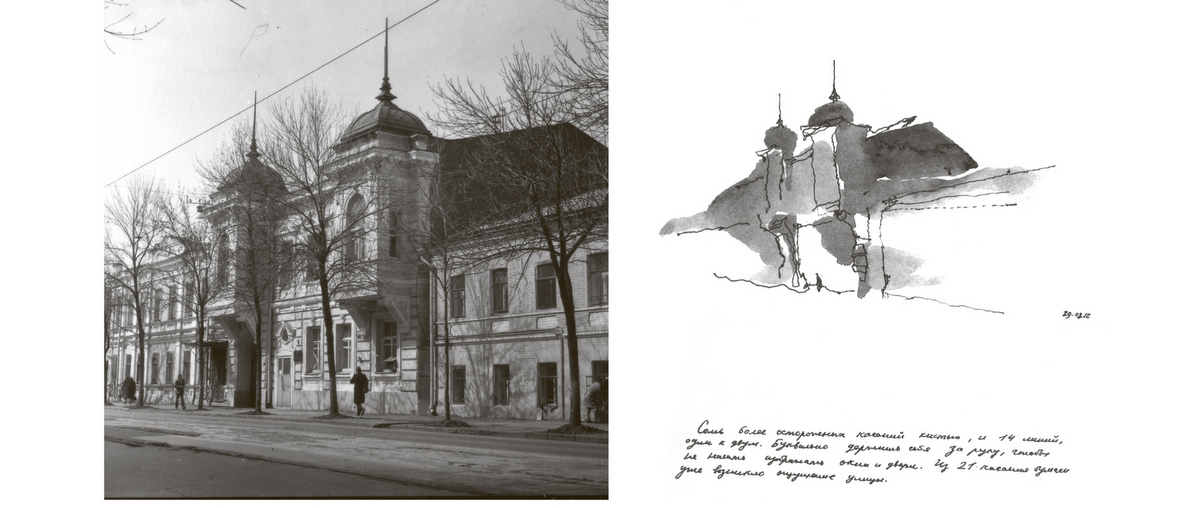

абберации») вызывает ощущение, что перед вами именно изображение города, то есть – реальности. Техника художественного изображения, в отличие от техники художников-миссионеров, «посланников рая», позволяет проявить больше внимания не столько к феноменальности нашей мечты об остановившемся времени, сколько — к самому городу и средствам искусства как ценности и феномену. Художественное изображение не стремится копировать город, а ставит перед собой задачу исследовать его поэтическую подоплеку – так, как будто город – это живое существо с очень сложной душой, обусловленной множественностью суперпозиций, обстоятельств и форм.

абберации») вызывает ощущение, что перед вами именно изображение города, то есть – реальности. Техника художественного изображения, в отличие от техники художников-миссионеров, «посланников рая», позволяет проявить больше внимания не столько к феноменальности нашей мечты об остановившемся времени, сколько — к самому городу и средствам искусства как ценности и феномену. Художественное изображение не стремится копировать город, а ставит перед собой задачу исследовать его поэтическую подоплеку – так, как будто город – это живое существо с очень сложной душой, обусловленной множественностью суперпозиций, обстоятельств и форм. степени восхищенным наблюдателем. В Старом городе ценности обнаруживаются на каждом шагу и как выявленные объекты, и как неназванные фрагменты и эпизоды. Среда, подобная Старому городу, создается в течение многих лет трудами поколений горожан, многие из которых были людьми вдохновенными. В то же время Старый город переживает разрушительные последствия времени или равнодушия нынешних обитателей, отлученных волей судьбы от осознания необходимости заботиться о красоте. Следы разрушения инициируют технику изображения, уподобляющую объекты архитектуры – природным объектам, в результате чего в графических моделях возникает особая поэтика умирания. В отсутствие своего Акрополя, мы создаем иллюзию сакрального в старых самарских кварталах и, в конечном счете, обретаем мир освященного бытия. Новый город, в отличие от Старого, представляет собой огромную территорию, застроенную- заставленную типовыми многоэтажными домами – подобно хозяйственному двору гигантского завода или супермаркета. Человек растворяется внутри этого анонимного и бездушного мира, принимая терпение и привычку за любовь и признание. В этом мире типовой застройки основными ценностями остаются человек и его квартира, все остальное – отличается однообразием. Этот мир был создан относительно быстро по программам, не предполагавшим, что горожанину может понадобиться улица, наполненная разнообразными архитектурными и функциональными инвенциями. По отношению к Новому городу автору изображения следует предпринять усилия для поиска предмета изображения. Новый город предполагает, поэтому, возникновение концептуального подхода, когда автор выступает не столько как наблюдатель ценностей, сколько как их модератор, сценарист и лишь в последнюю очередь – как исполнитель самого изображения.

степени восхищенным наблюдателем. В Старом городе ценности обнаруживаются на каждом шагу и как выявленные объекты, и как неназванные фрагменты и эпизоды. Среда, подобная Старому городу, создается в течение многих лет трудами поколений горожан, многие из которых были людьми вдохновенными. В то же время Старый город переживает разрушительные последствия времени или равнодушия нынешних обитателей, отлученных волей судьбы от осознания необходимости заботиться о красоте. Следы разрушения инициируют технику изображения, уподобляющую объекты архитектуры – природным объектам, в результате чего в графических моделях возникает особая поэтика умирания. В отсутствие своего Акрополя, мы создаем иллюзию сакрального в старых самарских кварталах и, в конечном счете, обретаем мир освященного бытия. Новый город, в отличие от Старого, представляет собой огромную территорию, застроенную- заставленную типовыми многоэтажными домами – подобно хозяйственному двору гигантского завода или супермаркета. Человек растворяется внутри этого анонимного и бездушного мира, принимая терпение и привычку за любовь и признание. В этом мире типовой застройки основными ценностями остаются человек и его квартира, все остальное – отличается однообразием. Этот мир был создан относительно быстро по программам, не предполагавшим, что горожанину может понадобиться улица, наполненная разнообразными архитектурными и функциональными инвенциями. По отношению к Новому городу автору изображения следует предпринять усилия для поиска предмета изображения. Новый город предполагает, поэтому, возникновение концептуального подхода, когда автор выступает не столько как наблюдатель ценностей, сколько как их модератор, сценарист и лишь в последнюю очередь – как исполнитель самого изображения.

Дом, в котором жил Максим Горький

Дом, в котором жил Максим Горький