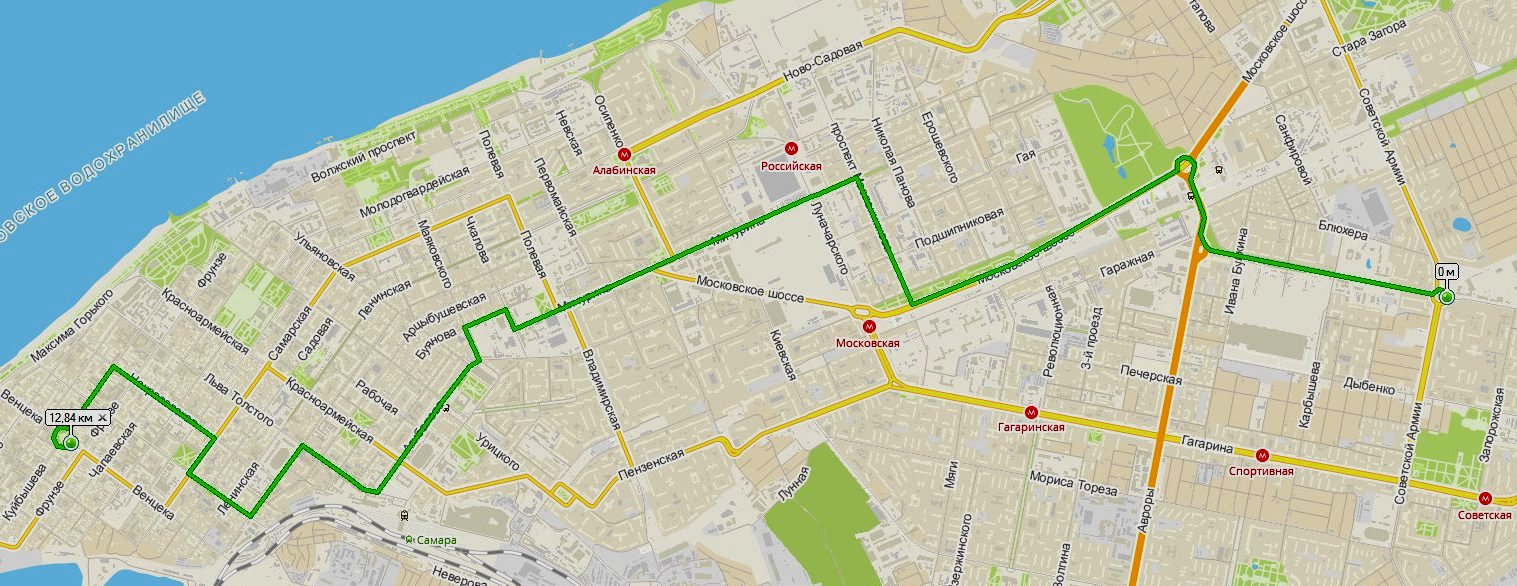

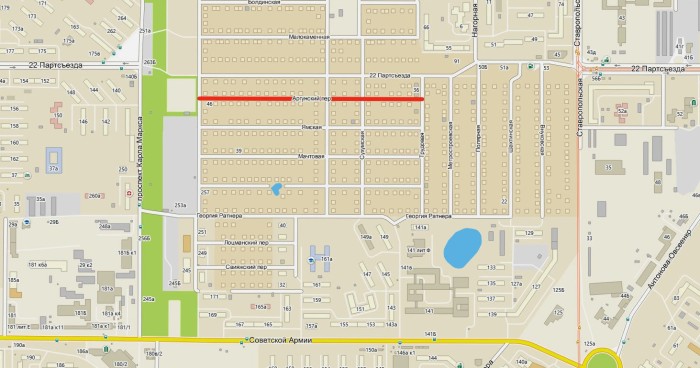

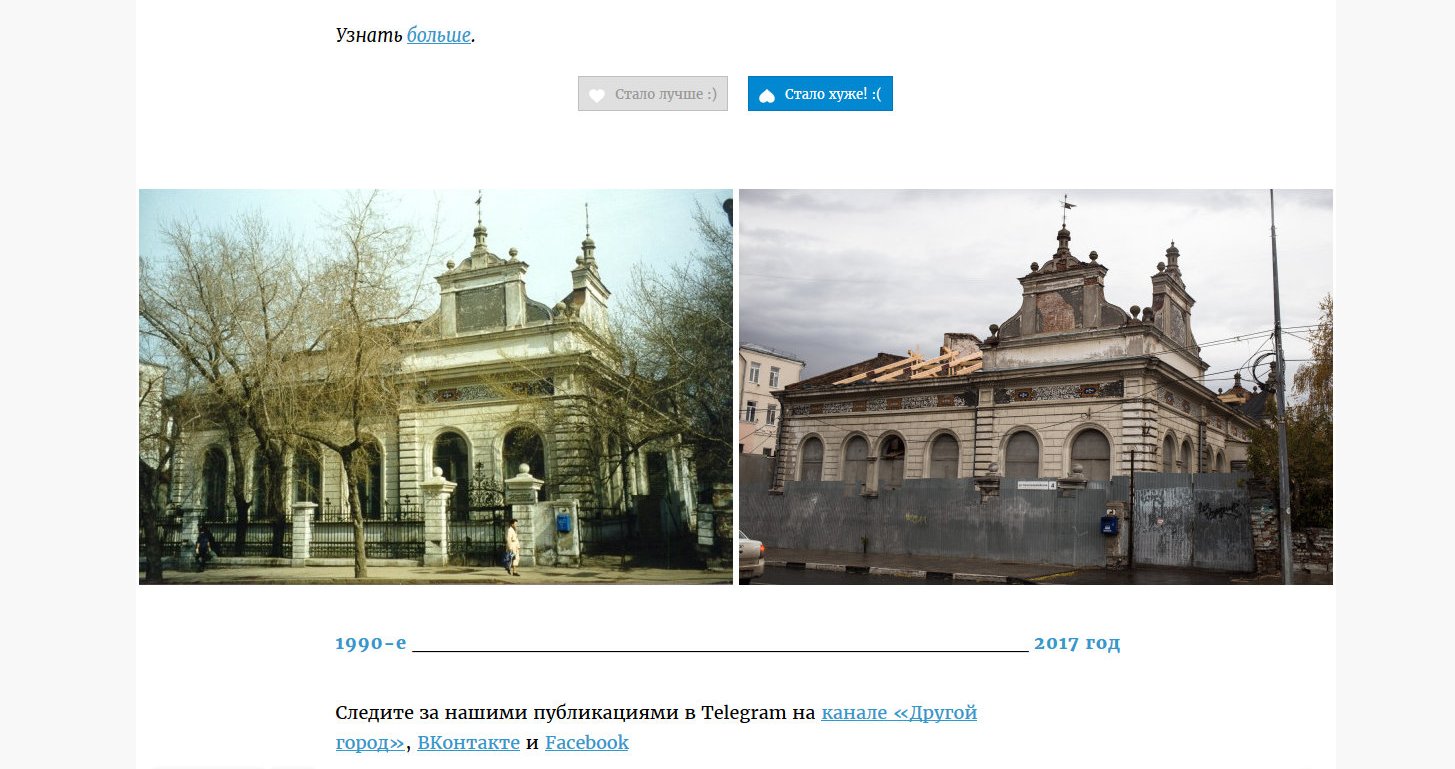

В Самаре есть два доходных дома, прозванных в народе Челышевскими по фамилии их владельца — Михаила Дмитриевича Челышева, известного в дореволюционной Самаре предпринимателя и общественного деятеля. Более известен и исторически насыщен дом на Красноармейской. К тому же он больше по размерам. Зато Челышевский дом на улице Фрунзе старше своего красноармейского собрата на четыре года!

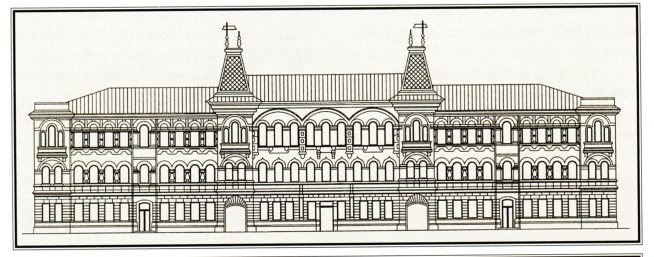

Оба дома построены по проекту архитектора Александра Щербачева в псевдорусском кирпичном стиле. Наш сегодняшний герой возведен в 1895 году. Вот что пишет о нем архитектор Ваган Каркарьян в своей книге «Самара-Куйбышев-Самара»:

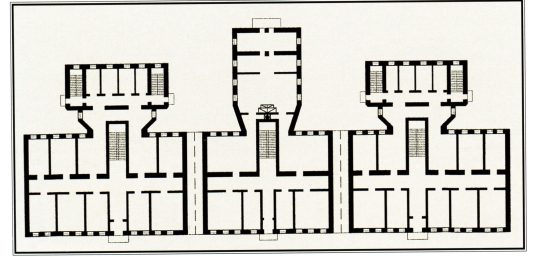

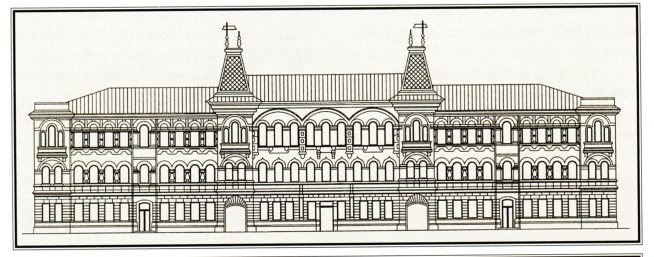

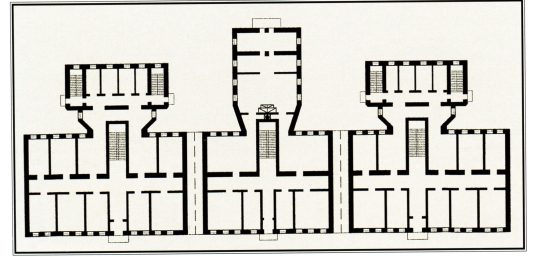

«Этот симметричный 3-секционный доходный дом выполнен из красного кирпича. Стены сильно рустованы, имеются балконы и эркеры. По центру здания — въездная арка. Особая роль в Челышевских домах принадлежала кровле как к символу крова, силуэту здания с непременными шатровыми башенками, увенчанными флюгерами. Кухни и «черную лестницу» архитектор выделяет в специальный объем со стороны двора».

Челышевский дом. Фасад

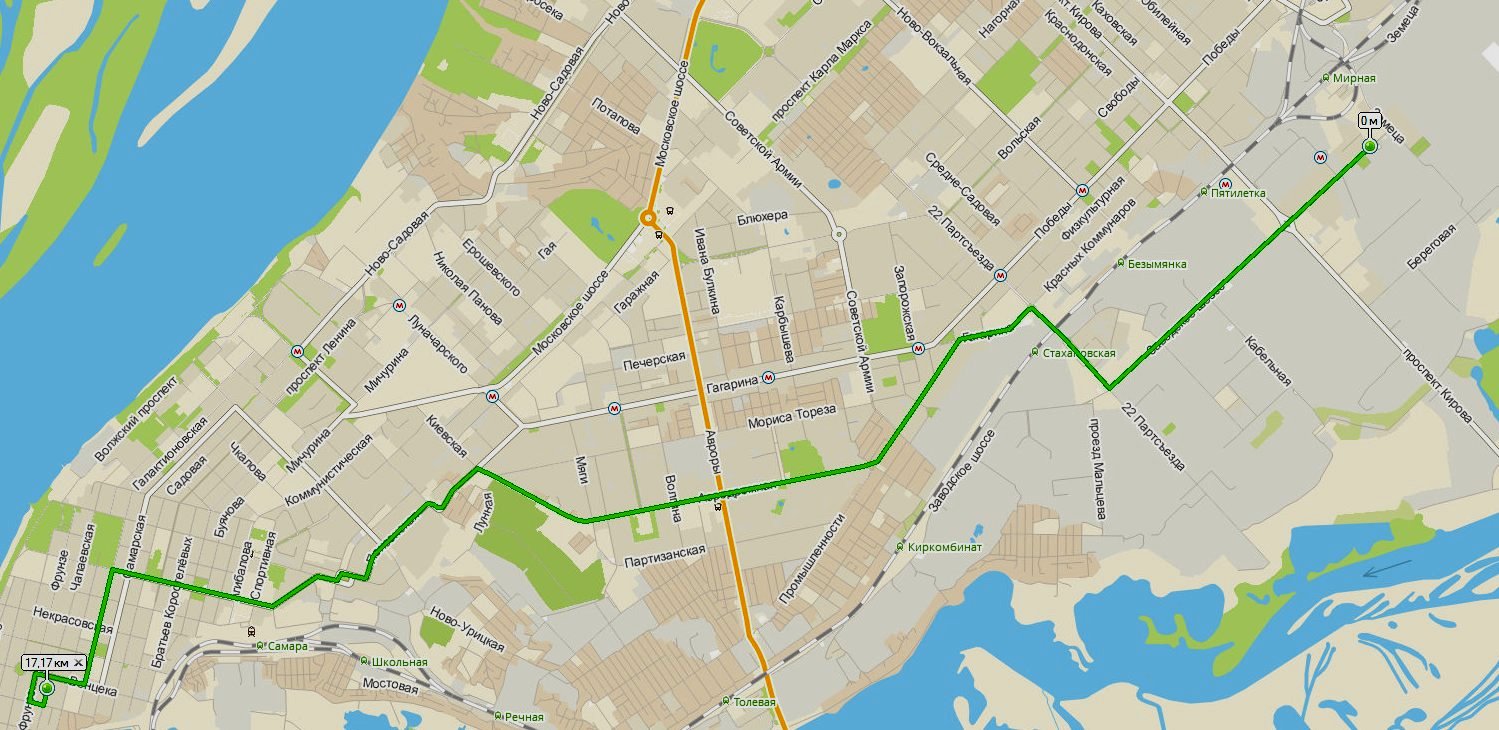

Челышевский дом. Разрез

Обратившись к адрес-календарю за 1900 года, мы обнаруживаем, что владельцем дома числится Дмитрий Ермилович, отец Михаила Челышева. Дом оценивался в 20000 рублей. Сумма по тем временам немалая. К примеру, в такую же сумму оценивалась гостиница купчихи Субботиной на улице Дворянской.

Из известных жителей дома можно упомянуть врача Моисея Гринберга, который квартировался здесь в 1898 году. После революции Челышевский дом был отдан под коммунальное жилье.

Сейчас здесь тоже только коммуналки. Стою у первого подъезда, задираю голову на стрельчатые окна и ажурно выложенный кирпич. Какой же красавец, думаю про дом, эти балкончики, эркерчики, надломленная башенка. Домофонов нет, первый подъезд, ближайший к Венцека, открыт нараспашку, второй — тоже, по приставленной к стене лестнице ползёт человек со спутниковой тарелкой. Ориентирует её на юг, заносит перфоратор, перфоратор орёт, лестницу качает крепкой рукой женщина пожилая, но бравая.

«Хорош, — говорит она с угрозой, — стену мне долбить! Проваливай!» Широко раскатывает звук «ррр». Продолжает раскачивать лестницу. Человек с тарелкой молча падает в оранжево-черную жирную грязь.

Участковый инспектор меланхолично барабанит в окно первого этажа. После шести ритмичных ударов заходит в подъезд и стучит во вторую квартиру; звонков нет, за дверью слышны шаги и голоса. Сама дверь крест-накрест перечеркнута черной краской, на шелушащихся зеленых стенах той же руки граффити: «Махмуд верни долги».

«Не откроют, — участковый держит в руках папку с документами, — поди, думают, что коллекторы пришли, дверь ломать, ребра и шею».

История про войну

Женщина, одетая в пальто, когда-то расшитое узкими полосками кожи, которые от времени частично отпоролись и свисают странными петлями, поправляет на голове мохеровый берет и говорит: «Я это называю – война. Всю жизнь на кухне график уборки висел, всю жизнь соблюдался. Одну неделю мы моем, другую – Савельевы, потом Иван Дмитрич, потом Миша из тринадцатиметровки. Не-у-кос-ни-тель-но! А как въехали эти, новые жильцы, так сразу график ко всем чертям полетел, а потом и вообще всё рухнуло».

Женщина кривит рот и отказывается назвать своё имя. «Зачем вам? Война, говорю, война».

Новые жильцы приехали из Клявлинского района и считались многодетными, хоть детей у них было «человека три», — говорит женщина в пальто. Заняли две комнаты (из семи), и в первое же дежурство хозяйка только для виду повозила мокрой тряпкой строго по центру кухни, а к унитазу даже не подошла. Санузел, помимо унитаза, комплектовался съемными сиденьями, кругами. Гостям говорили: наше – самое левое. Или: на нашем – голубая наклейка поперек. Туалетную бумагу хранят в комнатах, потому что сами понимаете.

— Газовую плиту многодетные не ставили, — продолжает женщина, — но тайно пользовались моей! Причем безобразно! Пельмени прилипали! А раковина! Там прямо мамонта можно было в конце дня выкопать, слои рожков, гречки, овощных очисток!

И тогда Миша, что гонит самый лучший на районе самогон, взял и замочил в ванной пластиковые бутылки, чтобы отмыть этикетки! И тогда Нинка взяла и стала курить прямо в квартире! Идет по кухне и курит! Садится обедать и курит! Яйцо варит и курит! И тогда многодетная мать стала выставлять детский горшок в коридор, а в коридоре темно, и содержимое оказывалось на полу, который уже никто давно не мыл! А Нинка стащила с веревки кальсоны многодетного отца и одела в них своего сына, редкого, между прочим, дебила!

И тогда Иван Дмитрич взял и перерубил телевизионный кабель! И тогда многодетный отец не смог посмотреть свой идиотский футбол и пнул Мишу так, что он выбил спиной дверь и вылетел на лестницу черного хода и пролежал там почти до утра, будучи крепко выпимши, а на черной лестнице холодно, потому что стекла выбиты, вот вам и пневмония, вот вам и хлопоты.

История пятой квартиры, которой не стало

В первом подъезде третьего этажа нет. Как нет? Ну, сгорела квартира, на лестничной клетке гостили бомжи, по холодной зиме грелись у костерка, а люди с мороза, с устатку, возьми да усни. А дом-то, слава богу, 19 века постройки, перекрытия деревянные, вот потолок и рухнул. Погибшую квартиру расселили, одно время руины закрывала железная дверь – против вандализма, но её выломали (кто? кто снес железную дверь? – бомжи, — отвечает медсестра из первой квартиры, — или крысы, у нас и тех и других хватает).

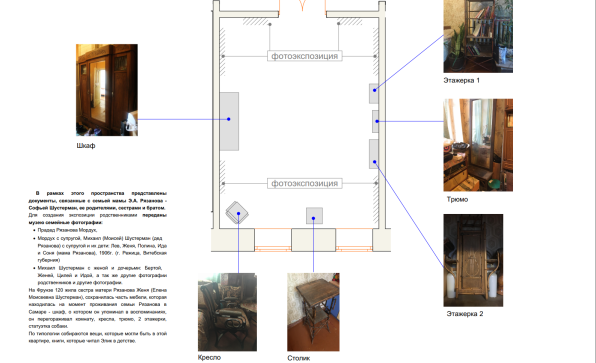

— Мои предки переехали в Самару в 1925 году, бабушка с дедушкой. И дедушка устроился работать в губернский отдел труда секретарем, у них офис был в особняке Курлиных, занимался строительством жилья для рабочих; а до этого, в первую мировую войну, он был офицером русской армии, военврачом. Служил заместителем начальника госпиталя в Западной Белоруссии, в Гродно, потом перевели в Кострому, десять лет прожили в Костроме, далее начались гонения на офицеров царской армии, вот они и оказались в Самаре. Дали им комнату здесь, третий этаж, комната с балконом, квартира пять, — рассказывает Владимир Емец, член союза журналистов, преподаватель СамГТУ, фотограф и писатель.

До комнаты с балконом добраться не очень просто. Два последних лестничных пролета засыпаны мусором, самым разнообразным: ветхие матрацы, части мебели, мятая бумага, пакеты, рваные тряпки; выделяется несколько старых ватников, вата торчит из грязных прорех. Горы мусора превращают банальный подъем по лестнице в экстремальный маршрут любителя паркура – здесь прыжок, здесь уцепиться, здесь чуть не ползком. Темно. На ощупь.

Одолевших трудные метры пути ждет сказочный подарок – желтый осенний свет в голые окна той самой комнаты, с балконом. Комната нехороша и представляет собой, в общем, ту же свалку мусора. На боку лежит бывший диван, сношенная обувь, детский сандаль на мальчишескую ногу. Вид на улицу Фрунзе, бежит красно-белый трамвай. Потолки несовременной высоты. Прихожая формы трапеции. Опаленная дранка.

Квартира большая, спланированная причудливо, кругами: коридор, две смежные комнаты (обои клоками, рисунок — грибочки), еще коридор, внезапно частично жилая комната с койко-местом бездомного или целой компании бездомных. Матрас, замызганная подушка, что-то в роли одеяла. Чашки, кружки, пачка сигарет и спички. Давно не полыхал третий этаж.

Еще один коридорчик, неожиданно ступени вниз, ведут на кухню. Тумбочка на полу, остов стула, на зеленой стене – две рукописные картины, ягоды в лукошке. Два окна, обветшавшие в бахрому занавески. Зонтик ощетинился спицами. Разбитый термос. Неожиданно – франтоватый поднос.

— Вот тут мои бабушка и дедушка готовили, кормили детей, маму мою и её сестру. Дед-то рано умер, а бабушку в сорок первом в 24 часа выселили на улицу, с вещами, и это несмотря на то, что её дочь, моя мама, была на фронте, служила военврачом. Родину защищала! В сорок первом прибыли много эвакуированных, вот и устроили великое переселение народов.

Соседи её на ночь приютили, на первом этаже, она успела позвонить тетке, тетка была замужем за большим начальником, очень боевая, пробивная такая была. Она прискакала на следующий день и пошла в обком партии, биться за бабушку. Я, говорит, Сталину напишу. Сестра, говорит, Родину защищает, а вы мать фронтовика на улицу! И бабушке дали комнату в соседнем доме. В коммуналке, конечно, квартира на семь семей. Часть вещей пришлось здесь оставить, например, рояль. Удалось спасти буфет, царский такой, барочный, трюмо красного дерева, стол обеденный, большой, на толстых резных ножках, и сундук роскошный, кованый. Огромный, с горбатой крышкой. На нем тетка спала, когда наезжала.

Из кухни пятой квартиры черным ходом спускаемся во двор. Желтые листья нарядно устилают двор, уставленный дорогими автомобилями. Центр города, здесь много офисов, учебных заведений и предприятий общественного питания.

История самая оптимистичная

Молодой человек лет двадцати пяти в спортивных шортах и с голым торсом. На шее – простой, без наворотов, крест на шнурке. Живет тут недавно, задерживаться не собирается. Комнату ему работодатель снимает, потому что, слава богу, молодой человек закончил что-то такое, насчет управления городом, и вот служит по специальности.

Что ему тут не место, он понимает. Тут вообще никому не место, из мыслящих категорий граждан. То бомжи, то полицейские рейды. Отопление только вчера дали. Воды горячей нет вообще, а холодной – очень часто. Ходят по воду в колонку. А могли бы и к Волге – с коромыслами. Вы посмотрите, что они в коридорах до сих пор держат, санки производства середины прошлого века и транзисторные радиоприемники.

Молодой человек брезгливо поводит голым нешироким плечом.

История самая безнадежная

С изнанки дом похож на осажденную крепость. На крепость, годами отражавшую набеги неприятеля и ракетно-бомбовые удары. Здесь нет лихости кружевного фасада, здесь есть оконные проемы без стекол и дверные проемы без дверей. Здесь есть надломанные водосточные трубы и трещина через кирпичи во всю стену.

На площадке черной лестницы чисто. В углу колченогая больничная тумба, покрыта яркой клеенкой. В пол-литровых банках плавают окурки. На стене от руки целая песня: «Никогда не забуду твои светлые глаза, очень грустную улыбку, покорившую меня. Я вспоминаю наши встречи, вспоминаю тебя… И понимаю, что любить тебя буду я всегда». Грустный смайл.

Собака породы карликовый пинчер, покачиваясь от старости, непрерывно кашляет. Собаку называет Бимулей и сопровождает пожилой мужчина с роскошной седой шевелюрой. Откидывает гигантских размеров крючок с косой двери, крашенной в коричневый («Видите, как оплавилась краска? Это во время пожара в 99-м году, когда горело УВД, ветер был в нашу сторону и вот. Мы воду включали! Тазы наполняли! Боялись, подпалит, с такой силой бушевало пламя»), и провожает на кухню: двухконфорочная газовая плита, через метр – четырехконфорочная. Оцинкованное ведро на плите, что-то таит в своем закопченном нутре. Пять столов по периметру (один — письменный), мультиварка с панелью управления, как у самолета. Две стиральные машины работают. На стене – ванночка для купания младенца и пара тазов, двухколесный старый велосипед. Ободранный пол, лампочки без абажуров. Букет вилок, поленница разделочных досок, ножи со съеденными лезвиями. В стакане кефир, остатками белил на стеклянных стенках.

— Мы сюда с женой в 90-м году приехали, из Баку, когда там события начались. У меня жена армянка, я русский, хуже сочетания не придумаешь. Бежали, всё оставили, у меня дом был. Когда сюда только вошли, я посмотрел на жену и спросил: «Малыш, что это вообще?»

— Дом признан аварийным, и уже давно, но расселять нас никуда не собираются, я вот читаю, что люди часто отказываются из исторических развалюх ехать в Озерки или еще куда. А я бы впереди паровоза побежал! Но не предлагают.

Не предлагают, повторяет мужчина, тяжело опускается на школьный по виду стул, собака Бимуля хрипло кашляет, заваливаясь на бок.

История самая страшная

— Пятнадцать лет мы здесь живем, или нет, двадцать пять, с девяносто второго года, это сколько, Маш? Значит, двадцать пять, сколько соседей сменилось, я вам даже не скажу, не сосчитаю. Вот Берточка, не могу вспоминать без слез, такая девочка хорошая была, просто ангел, хоть евреи не верят в ангелов, но я-то не еврей. Берточка шила шляпы, вот вы улыбаетесь, думаете – ерунда какая-то, шляпы, а она такую клиентуру имела! Такую! Жены всех местных министров вереницами, губернаторов! Вот здесь, за этим столом, сидела сама Титова, она большая модница была, и к каждому наряду хотела новую шляпку, помню, на свадьбу сына Берточка её пошила прекрасную, с вуалью и маленькой птичкой с настоящими перьями.

А в коммуналку её родители выгнали после того, как она забеременела от одного турка. Этот турок в Самару приехал строить тот самый дом, напротив Речного вокзала, он сейчас уже заселен, и довольно уродливый получился. За связь с турком родители её отселили, позоришь семью, а еще и забеременела, как ты можешь в глаза нам смотреть – так кричали. У Берточки ведь отец в университете профессор, а мать чуть не балерина, но тут не уверена.

А турок был ничего, заботился о Берточке, возил её всюду, на море, в лес, по Волге на моторке; ремонт нам собрался делать! Сто лет нет ремонта, посмотрите, какие стены, какой пол, а вот тут даже участок, где пола нет.

В «Леруа Мерлене» всё и случилось, Берточка прямо посреди зала с краской для потолка потеряла сознание, а когда турок (как же его звали, ведь совершенно точно было какое-то имя, Маша, Маш! Как Берточкиного турка звали? Не помнишь? Дура ты, Маша), так вот, когда турок Берточку на руки поднял, она была вся в крови, подумали: выкидыш или что-то такое, оказалось – из прямой кишки. Носила она не ребеночка, а большую опухоль, такую большую, что она уже и распадаться начала, только это было совсем не хорошо, этот распад, а наоборот.

Берточка умерла через три месяца, упрямая Берточка, отказалась делать и аборт, и операцию, и химиотерапию, надеялась родить младенца, но и этого ей не дали. Турок сорок дней после похорон жил в комнате Берточки. Казалось бы, зеленые знамена ислама, а тоже ведь понимают толк в похоронном ритуале.

— Маша, покажи Берточкину комнату, там же открыто. Маша, Маш! Господи, ну за что мне это наказание! Сапоги можете не снимать.

Текст: Наталья Фомина, Андрей Артемов

Фото: Владимир Емец

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте