Если вы думаете, что ДГ долго размышлял над тем, кто станет следующим героем рубрики «Роман с платьем», то бросьте так думать — мы не размышляли вовсе. Конечно, Неля Коржова, пропагандист современного искусства, художник, автор, организатор и участник десятков выставок и фестивалей как в России, так и за её пределами. Куратор Ширяевской биеннале, руководитель художественных проектов и программ Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства ну и, наконец, одна из самых стильных женщин Самары.

— В Самару я вернулась в начале 1990-х. Жила на Ленина и именно там увидела вас впервые. Вас и вашего мужа (Роман Коржов — прим. ред.). Вы были в каком-то очень сильном контрасте со всеми, кто шёл тогда по проспекту. Мне очень понравилось, как вы были одеты. Хотя спроси меня вот в тот же день, во что, я бы не смогла сказать. Сейчас-то думаю, что это были плащи. Возможно, пылевики. Потому что был апрель. Видите, я даже время года запомнила.

— Cпасибо, что запомнили. И пыльник действительно был, светлый, льняной. И вот как раз я в нём на снимках серии direct-contact. Это проект Романа, он делал снимки и в Самаре, и во Франции, и в Германии. Я долго этот пыльник носила. Несколько Ширяевских биеннале в нём проходила. Мне нравятся плащики. Плащики, пиджачки, двубортные платья, джинсы. Замшу люблю. Городской стиль мне близок. И женственность для меня не пустое слово. Хотя, мне кажется, что женственность выражает себя не только и даже, может быть, не столько в одежде. Скорее, это самоощущение. Поведенческие особенности. Детали. То, что воплощает собою, скажем, Изабель Юппер.

А если вы спросите меня, какую одежду я считаю хорошей, то хорошей я считаю ту, в которой видно человека, а не одежду. А если предложите назвать кого-то, кто для меня олицетворяет хорошо одетого человека, то назову Ханса-Михаэля Рупрехтера. Штутгартский художник, наш друг, с которым мы 15 лет делали Ширяевскую биеннале. Мы знакомы с 1996-го, и вот я не помню, чтобы он что-либо покупал из одежды. И я никогда не видела его в новом. Михаэль считал, что покупать бесконечно новые вещи — значит, кормить буржуазную экономику. Тем не менее одет он был всегда очень и очень элегантно. Его гардероб состоял преимущественно из чёрной одежды, купленной в давние времена в разных совершенно местах. Все эти вещи он стирал вместе, отчего они приобретали красивый серый оттенок, и он их очень удачно комбинировал то с галстуками, то с какими-нибудь белыми рубашками. Но с первой же нашей с ним встречи, c первого взгляда на него было понятно, что это человек искусства, что он сам и есть искусство.

— Ив Сен-Лоран вот тоже говорил: «Главное в платье — женщина, которая его надевает». А женщина, как, впрочем, и мужчина — это контекст. То есть то, что как раз и задаёт образцы поведения, нормы, установки, ценности, предпочтения. И вот именно с контекстов, контекстов вашей жизни, Неля, я и хотела бы, если не возражаете, начать разговор. Вы родились в Самаре?

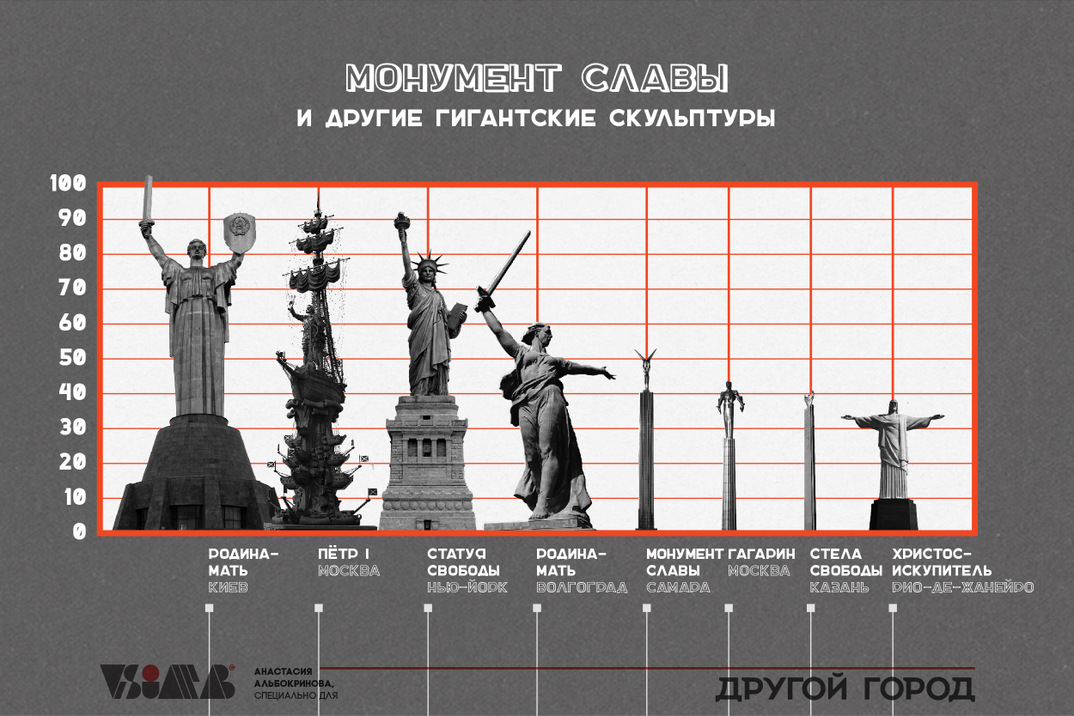

— Я родилась в Куйбышеве, и моё детство прошло в районе площади Кирова, где деревья выше домов. Но определяющим для меня было, наверное, всё-таки не место, а время. Я родилась в 1963-м, а поколение 60-х — это, мне кажется, особое поколение. Первый полёт в космос, Оттепель и вообще пора невероятных каких-то надежд и какого-то всеобщего творчества. Помните, как в 60-е, да и в начале 70-х у нас отмечали Новый год? Для нашего города это такой потерянный рай, конечно. И в смысле счастливого, такого, я бы сказала, заснеженного спокойствия. И в смысле вот этой волшебной и тоже уже утраченной атмосферы. Новый год, в каждом магазине — пространственные инсталляции. В том же ЦУМе «Самара». Огромный зал и, помните, такими длинными рядами на ниточках висит «снег»?

— Из ваты.

— Из ваты! Его не покупали, этот «снег». Продавцы сами вату на нити нанизывали. И получались такие огромные минималистические инсталляции. И в каждом магазине обязательно рисовали на окнах. На окнах, витринах, зеркалах. И не всегда профессионалы. Продавщицы и в этом участвовали. И часто вместо белил использовали зубную пасту, и стоял вот этот не похожий ни на что другое запах. Где это все? Ушло.

Моя мама работала медсестрой в детском саду, у них там под Новый год проходили совершенно фантастические карнавалы, и все бурно в этом участвовали. Тащили в садик огромные ветки голых деревьев, оборачивали их бумажными салфетками и слюдой, и ветки становились как бы покрытые инеем. Казалось, весь город во власти огромного зимнего праздника. К этому не имело отношение ни управление культуры, никакие другие управления. И это давало ощущение какой-то нежности, чего-то такого, что может быть выражено только самими людьми. И вот эта, пережитая в детстве новогодне-космическая мистерия, она меня вдохновляла всегда: в той же Ширяевской биеннале есть вот это карнавальное начало. Ну и, конечно, школьные годы многое во мне определили.

Школьные годы — это район кинотеатра «Шипка», ещё только строящийся, большей частью пустынный, с котлованами и огромными лужами, где мы могли плавать на самодельных плотах… И вдруг появляется «Сталкер». Я заканчивала школу, в городе шёл «Сталкер»», это было событие и создавало атмосферу, которая формировала представление об идеале красоты тоже совершенно особого рода. В том числе и в одежде. В «Сталкере» же одежды как-будто и вовсе нет. При этом героиня ходит в красивой дублёнке. И Писатель одет дорого. И Сталкер тоже не голый. Но из того, что на нём, вы запоминаете только бинт.

— Вот, кстати, об «одетых дорого». Дамские интернет-порталы забиты статейками на тему «Как одеваться так, чтобы не выглядеть дешево». Для вас принципиальна цена вещи?

— У меня есть чудная история на этот счёт. Рассказал приятель, который работает в одном из самых дорогих магазинов Москвы. Я как-то встретилась с ним, он говорит: «Какой у тебя плащик! Трендовая вещь!». Я: «Две тысячи. На распродаже». Он: «Сейчас расскажу тебе историю, которая очень сильно повысит твое мнение об этом плаще». И рассказывает, что были у них в магазине плащи, похожие на мой. Продавали их со скидкой, в результате чего один такой плащ должен был стоить… 100 тысяч рублей. Но, оформляя ценник, кассирша забыла поставить точку. И получился…

— Миллион? Только не говорите мне, что нашелся покупатель.

— Приходят две дамы. И очень долго плащ рассматривают. И этот мой знакомый, желая, естественно, плащ продать, говорит им: «Берите! Скидка большая, недорого получается». А одна из дам — ему: «Ну, это кому как. Я, например, должна подумать. А мы собрались вечером улетать. Значит, мне нужно перенести рейс, номер в гостинице за собой ещё на день оставить…» То есть человек готов был купить за миллион вещь, которую ну, может, раза три наденет, и остался в Москве, чтобы подумать. Отложил рейс, снял ещё на сутки номер в наверняка дорогущей гостинице…

— Видать, у людей денег как грязи.

— Прикол не в этом — мало ли богатых в мире. Эта история интересна тем, что вскрывает наши ментальные особенности. Почему, по какой причине ты это покупаешь? Это же не произведение искусства. Да это просто нерационально: вещь на сезон за миллион! Это какое же личное счастье нужно связать с этим плащиком в своей голове, чтобы решиться отдать за него такие деньги? А у нас такое встречается часто. Просто «миллионы» у всех разные. Для кого-то 10 тысяч — все равно что миллион. И, я думаю, это следствие травмы, которую все мы в свое время пережили. До сих пор не утолен голод по простым в общем-то вещам. У нас сезонная страна, а дети имеют привычку расти. А детей было много. И поэтому дефицит одежды и обуви в советские годы, он у нас, как мне кажется, занимал второе место после еды …

— Невротизация населения?

— Да! И отсюда вот это вот перевёрнутое сознание, которое полагает, что 50 сортов колбасы сделает вас счастливым, а джинсы фирмы Levi Strauss свободным.

— И, кстати, о джинсах. Всех спрашиваю и вас спрошу: вы когда первыми обзавелись?

— Мои первые джинсы были куплены в 10-м классе. И произошло это как раз на проспекте Ленина в квартире каких-то партийный деятелей, сын которых эти джинсы и продавал за дикие совершенно деньги.

И мне ещё повезло, потому что у меня была, как бы сейчас сказали, скидка: джинсы были очень маленького размера и их, видимо, не могли никак пристроить. И вот перестройка у нас почему случилась? Отчасти она случилась именно потому, что недовольна существующим положением дел была вот эта приторговывающая джинсами «элита».

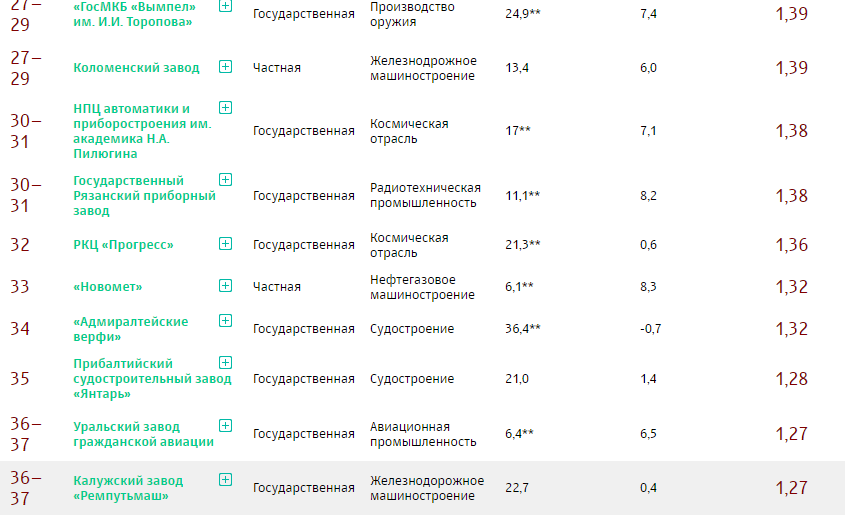

Идеологический слом, который осуществлялся в перестройку, многими был воспринят позитивно. Но с другой стороны, если не все, то многие уже тогда понимали, что это все ради того, чтобы построить схемы, которые позволяли бы не джинсами торговать, а нефтью и заводами.

Помните, Цой пел: «Перемен! Мы ждём перемен!». Но это совсем из другой оперы, это про другую свободу. Про ту, которую действительно ждали одни и которой цинично воспользовались другие, воспользовались, чтобы элементарно набить карман. И если вы меня спросите, как я к этому отношусь, то я всегда относилась к этому с большой долей если не брезгливости, то отстранения. А джинсы очень люблю. И всегда любила. Я вообще считаю джинсы главным достижением моды ХХ века.

— «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я, — печалился тот же Ив Сен-Лоран и продолжал: В них есть достоинства, которые я больше всего ценю в одежде — выразительность, скромность, сексуальная привлекательность, простота и универсальность».

— Для советского человека джинсы были больше чем одежда. Ну а разошлись они у нас так широко, я думаю, ещё и потому, что пришли к нам в определённом совершенно контексте, воплотив в себе новые социальные и культурные горизонты. Это и революция 1968 года, и, конечно, кино. Вот эти вот культовые, и не только для хиппи, картины: «Забриски-пойнт» Антониони, «Вальсирующие» Бертрана Блие…

— Ну да, он же в джинсах там, в «Вальсирующих», Депардье!

— И был там символом эпохи. Символом абсолютной свободы. И джинсы как дизайн этой свободы, тоже стали символом. Культ джинсов прошел, а вот травма, нанесённая нашему поколению через ограничение в еде и одежде, осталась. Хотя сейчас ситуация совсем другая. Одежда давно уже перестала быть такой значимой. Множество направлений, и есть всё. Но страх остался. Зайдите в любой магазин, когда там повысились цены — вы увидите этот страх в глазах людей. Когда мы наблюдаем, как доллар дорожает, как в магазине, сменив ценник, продают старую коллекцию, спокойствие нас покидает. Потому что мы знаем — может и вообще ничего не быть. В принципе нам не так уж много и надо. Но ощущение, что всё может кончиться, есть, и оно болезненно.

— Тут же начинаешь вспоминать бесконечное стояние в очередях.

— «Другой город» публиковал воспоминания о Ершовой, и я тоже вспомнила одну историю. Вот как раз про очередь. Драмтеатр был первым местом моей работы — я работала художником-декоратором. Это был 1985-1986 год, когда ну как-то очень стало непросто с едой. И раз в месяц, в день зарплаты, в театр привозили дефицит. Колбасу, кофе, чай, мясо… И все выстраивались в длинную очередь. И Вера Александровна спрашивала, не захочет ли кто поменяться: взять полагающееся ей мясо, а она бы взяла еще одну банку кофе или пачку чая. Предложение многим нравилось, да и не одна она такое предложение делала, но я видела, как ей было неловко. Ну вот такая была реальность. Но, как и всякая реальность, она была неоднозначной. В то же самое время, когда наши люди стояли в очередях за мясом, они же стояли в огромных очередях за билетами в театр. За книгами. Все эти очереди кончились. Но начались другие. Очереди быть услышанными властью, очереди обманутых дольщиков, очереди за социальными выплатами. Оно пролонгировано, это состояние — ждать, когда до тебя дойдёт благо. И, думаю, неслучайно. Это же очень эффективное средство манипуляции. Очень эффективный механизм управления людьми.

— В ваших детях вот этой травмированности дефицитом одежды уже нет? Они, кстати, чем занимаются?

— Аня, старшая, художник, окончила наш архитектурный университет, руководит отделом реставрации в управлении главного архитектора города. Ленка окончила СамГУ, живёт в Москве, работает химиком в большой компании. Недавно тоже замуж вышла. Она широко на искусство смотрит, музыку любит, по выставкам ходит чаще, чем я. И даже иногда покупает современное искусство, что меня, откровенно скажу, восхищает. Вообще мы с Ромой постаралась дать детям то, что нам самим приходилось по семинарам навёрстывать. У них по два высших образования, языки. Они уже очень давно ездят по миру и как-то совсем по-другому относятся к одежде.

Ленка до сих пор носит мой шарф каких-то мохнатых годов, но это, скорее, исключение. А в правилах у них — постоянное обновление гардероба. Они к одежде относятся очень легко. Им важно качество, но ни одна из них не отдаст даже за качественную вещь каких-то неадекватных денег. И для них совсем не событие что-то купить. И нет вот этого ощущения, что ты, может быть, в последний раз покупаешь. Хотя про нас, про вот эту нашу травму, они понимают. Потому что же на их детство пришлась Перестройка. Больше того, мы жили в эпицентре перестроечного ужаса. Мы же на Ленинградской жили. В «трёшке». Под окнами же толкучка была в эти страшные годы! Дети учились в 3-й гимназии, и для них было адом сквозь эту толкучку тащиться из школы. Ну и потом периодически надо было что-то там покупать. Какие-то колготки. За какие-то баснословные для колготок деньги. В магазинах, они тогда были еще государственными, не было же ничего — все на толкучке. Так что в памяти и у наших крошек немало травмирующего. Но рубцы от этой травмы сгладил, думаю, Интернет. Там же много всего, в Интернете. Мышью кликнул — и предложения веером.

— А гонка вооружений вас миновала? Ну вот из этой серии: «Я, например, одета хуже, чем Ольга Барятинская из седьмого «Б».

— Если в переходном возрасте ребёнок хочет какую-то неадекватно дорогую вещь, то ему её, думаю, надо дать. Но, по-моему, мы лишь пару раз что-то такое неадекватное покупали. Недавно говорю: «Аня, помнишь, ты хотела джинсы и чтобы непременно за 100 долларов?» Удивляется: «Как я могла такое хотеть? На это же мешок всего накупить можно!»

— А вы мне ещё, знаете, что скажите… Как вам удается вот эта семейная ансамблевость в одежде? Я и с дочкой вас на фотке видела, и с мужем — и на фотках, и живьём. Стилевое единство редкое.

— Ну что тут удивительного? Мы — семья, хотя дети уже живут отдельно. И мы единомышленники. Мы как арт-группа. Кстати, единомышленников часто обретаешь совершенно случайно. Видишь, например, в Эстонии человека. Потом встречаешься с ним где-то в Москве. Вы разговариваете 15 минут, и ты понимаешь, что хочешь показать этого человека Самаре.

— Одежда тут является маркером?

— Ну, наверное, да, и одежда тоже. Хотя артистическая среда на взгляд обычного человека – может быть, что называется, too much. Когда Ханс-Михаель Рупрехтер впервые приехал сюда делать перформанс, он приехал с серебряными носками в ушах, у него были длинные ногти и красные до пояса волосы. Через год он уже был коротко стрижен, но все равно это был «Рупрехтер в костюме Рупрехтера».

— Думаю, в 1996-м носки в ушах и красные волосы уже и у нас тут никому не казались вызывающими.

— Смотря что считать вызывающим. Художник с воинственным ирокезом, но добрым взглядом, думаю, никому не покажется вызывающим. Но в движениях человека в дорогом костюме, выходящего из дорогой машины, может обнаружиться вдруг что-то такое, что вы расцените как вызывающее. И не важно — мужчина это или женщина. Вызывающим может быть внутреннее состояние, понимаете? А одежда просто как индикатор. Через одежду вы считываете поведенческие коды. Понимаете, чем человек живёт, какие у него ценности. Ну и потом тут все очень индивидуально. 30 лет назад серьга в ухе была достаточно редким явлением. И кому-то, может быть, и казалась вызывающей. А сейчас иногда смотришь на человека и думаешь, а чего это у него серьги нет?

— Про загнивающий и все никак не могущий сгнить Запад хотелось бы ещё поговорить. Я не думаю, что 50 сортов колбасы решили все их проблемы и всех их там сделали счастливыми. Но всё-таки как они-то с этим своим изобилием управляются, европейцы? Вы ж там часто бываете. И не как турист, что важно. По работе. А это совсем другой коленкор.

— Сейчас во многом границы стерлись, и это к лучшему. Улицы отличаются, потому что государство об улицах печётся, но каждое по-своему. А одежда — это личная инициатива граждан, и она универсальна. Помню в 2008-м было прикольно: приходишь в какую-нибудь компанию — все в одинаково неброском, даже нарочито бедном, например, в вязаных носках (типа, кризис — экономим) и вдруг кто-то достаёт безумно дорогой ноутбук. Кризис кризисом, а девайсы — святое. Хотя они очень рациональны, европейцы. И им в голову не придет отдавать баснословные деньги за пальто, купленное на сезон. Ну а первое, что бросилось в глаза, когда из закрытого по большому счёту СССР мы туда попали, так это совершенно иная ориентация одежды. У нас одежда была ориентирована главным образом на семью — мать, отец, дети. Она обязательно имела половые и возрастные особенности. А там этих граней нет. В том же самом H&M висят майки в полоску, и они предназначены и для ребёнка, и для тинейджера, и для их матери, и для пожилого человека, который считает себя молодым, потому что, несмотря на свои 70 лет, не имеет статуса дедушки. У него нет внуков. Он одинок. Запад — во многом общество одиночек. И отчасти это следствие глобализма.

И, кстати, вот в этой ситуации глобализации, которую мы переживаем, заложена ещё одна проблема, и связана она как раз с платьем. Вот с этим всемирным распространением европейской линии одежды, которая стирает границы возраста, границы пола, политической, социальной и этнической принадлежности.

— Платье как средство мимикрии.

— В этом случае современное европейское платье. За национальной одеждой не скрывается, а открывается мировоззрение. Человек в национальной одежде предельно откровенен. Я бы даже сказала, открыт.

— Например, женщина в чадре.

— Ну, мы же понимаем, что имеем дело с человеком совершенно определённой культуры. И, признаюсь, меня пленяет чадра. Это так интересно. Таинственно. И это необязательно символ порабощения. Чадра — это в каком-то смысле и свобода. Освобождает от обязанности всем нравиться, постоянно улыбаться. Иногда мне даже кажется, что наше сознание находится в некотором плену у собственных представлений о Востоке.

Пару лет назад я была на семинаре в Душанбе. И уже в аэропорту удивлялись: в Душанбе? С современным искусством? И вот я лечу и читаю установочный пресс-релиз, где написано о бедственной ситуация в этом городе. О том, что там вытравили советский конструктивизм, что всё больше становится безграмотных, растёт угнетение женщин и детей, которые там работают с 14 лет, имея 4 класса образования; и что надо что-то делать, как-то с этим бороться, и поиск мер — как раз задача конференции. Но вот ты попадаешь в город и видишь огромные роскошные совершенно чинары, а навстречу тебе идут женщины в национальных одеждах. Тип одежды один, но одежда разных цветов, разных рисунков, и это потрясающе красиво. Ты, конечно, всматриваешься в лица этих «угнетенных женщин Востока», а они спокойны. И ты начинаешь думать, почему они спокойны? У них должно быть страдание на лице. А страдания-то и нет.

Фото из проекта Романа Коржова «Директ-контакт»

Фото из проекта Романа Коржова «Директ-контакт»

Фото из проекта Романа Коржова «Директ-контакт»

Фото из проекта Романа Коржова «Директ-контакт»

Фото из проекта Романа Коржова «Директ-контакт»

Фото из проекта Романа Коржова «Директ-контакт»

Вопросы задавала Светлана Внукова

Фото: Аля Шарипова

— Почему на фотографиях такой декор?

— Почему на фотографиях такой декор?