«Другой город» продолжает исследование номерных микрорайонов Самары. Сегодня мы рассмотрим те, что лежат по обе стороны улицы Фадеева.

Итак, встречайте, 10-й и 11-й микрорайоны!

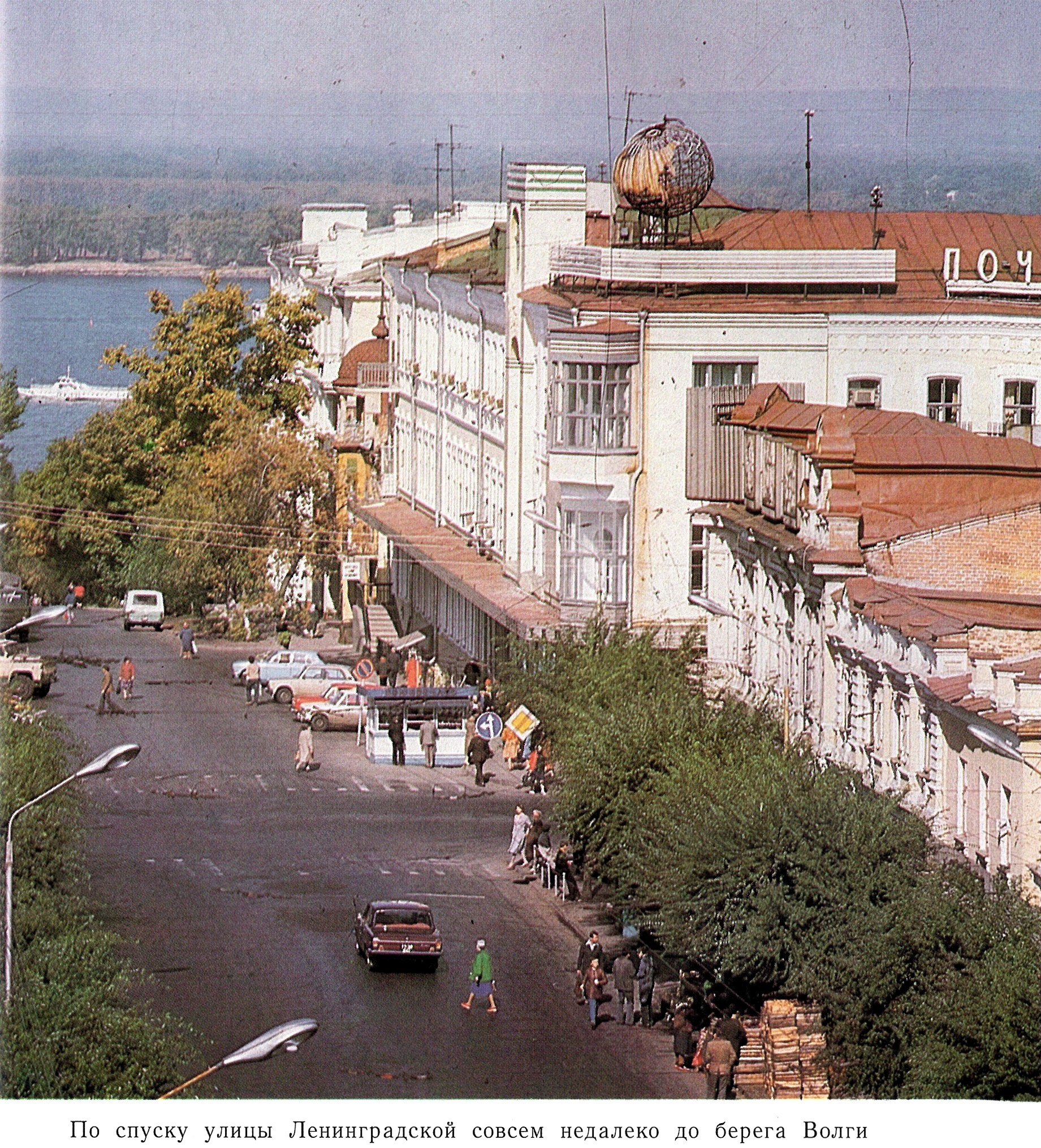

Времена Самары купеческой

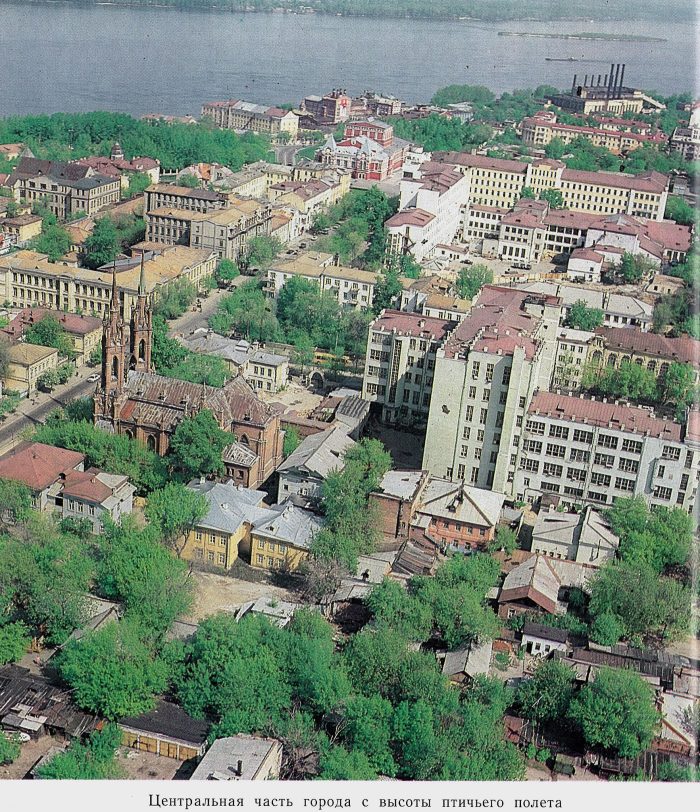

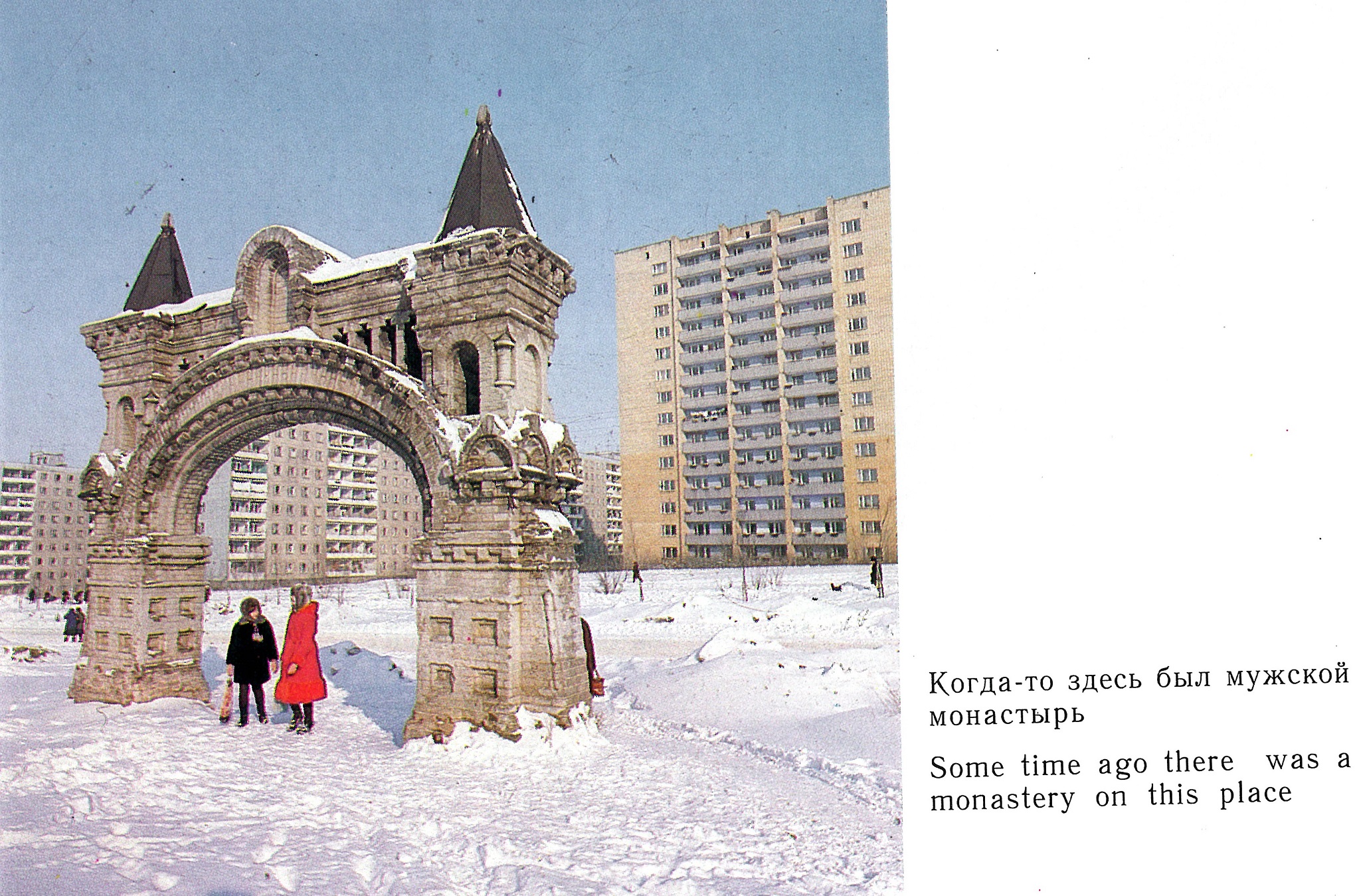

К концу XIX века вся территория нынешних 10-го и 11-го микрорайонов представляла собой садово-дачный массив. Примерно до 1870-х годов здесь в основном выращивали фрукты и ягоды: яблоки, вишню, малину.

Купец Константин Головкин пишет: «Позднее, примерно с 1880-х годов, сады стали постепенно переходить на положение дач, то есть стали заниматься лицами не столько ищущими от них дохода, сколько являвшимися местом летнего отдыха вдали от пыльной Самары».

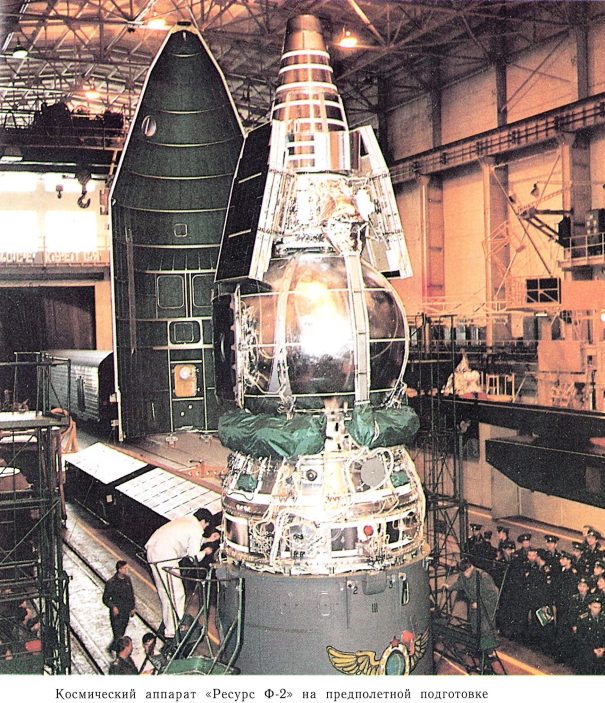

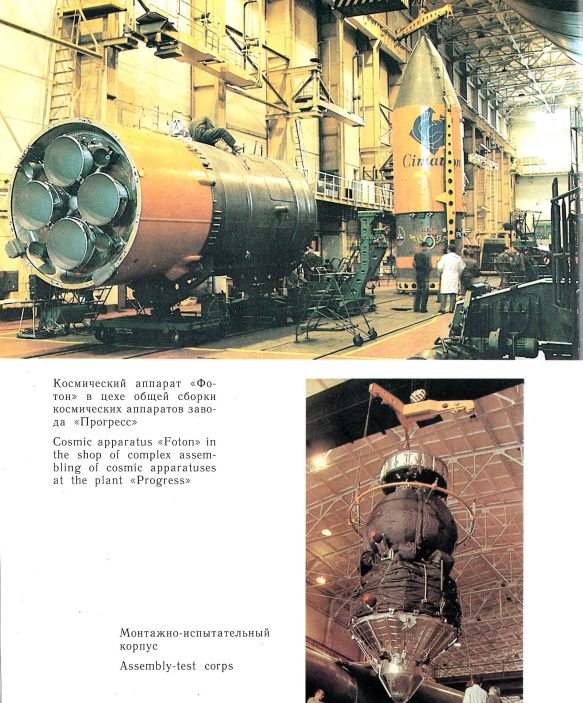

Многие сады принадлежали уважаемым в Самаре предпринимателям. Так, в районе нынешнего ТЦ «Парк Хаус» находились владения Николая Гавриловича Неклютина — купца, достаточно длительное время занимавшего пост городского головы.

Соседний сад принадлежал некоему Павлу Федотовичу Шишкину. Участок был значительно меньше по размеру и находился на территории нынешнего парка Гагарина со стороны улицы XXII Партсъезда.

Упоминание Павла Федотовича Шишкина можно найти в протоколе всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан, проходившего в Самаре с 10 по 17 сентября 1924 года в молитвенном доме по Крестьянской (ныне — Ленинской) улице в доме №35.

Возможно, это были два разных господина Шишкина, но вот на территории рассматриваемых нами номерных микрорайонов молокане действительно жили.

Константин Головкин пишет:

«Ряд садов принадлежал молоканам. Мне приходилось видеть в некоторых садах 2-этажные дома, беседки, окруженные террасами, внутри которых в верхнем этаже было нечто вроде молельной или кельи; стены их были обклеены лубочными картинами из Священного писания или духовного содержания, были иконы, и по стенам висели какие-то пучки сухих трав».

Поселок Карбюраторного завода

С рубежа XIX — XX веков перенесемся в конец 1930-х годов. Между этими хронологическими точками на территории нынешних 10-го и 11-го микрорайонов практически ничего не поменялось.

В предвоенное время вишневые сады самарских купцов были вырублены и на достаточно обширной территории появился поселок, который в списке избирательных округов за август 1939 года назвали «новостройкой работников Карбюраторного завода».

Застраивался он исключительно частными домами. В архитектурном плане поселок Карбюраторного завода (далее — КАТЭК) нас бы ничем не порадовал. Зато как и у любого подобного вернакуляра, появившегося в раннесоветский период, у него была любопытная топонимика.

Уличную сеть Карбюраторного поселка мы нанесли на яндекс-карту. В квадратные скобки взяты названия улиц, не сохранившиеся до наших дней.

Как видите, практически все улицы поселка Карбюраторного завода не пережили строительства 11-го микрорайона. Лишь одна Ново-Уральская сохранилась, но в виде безымянного внутриквартального проезда.

Обидно за утраченную улицу Седовцев, которая составляла хорошую связку в топонимике Куйбышева с улицей Челюскинцев.

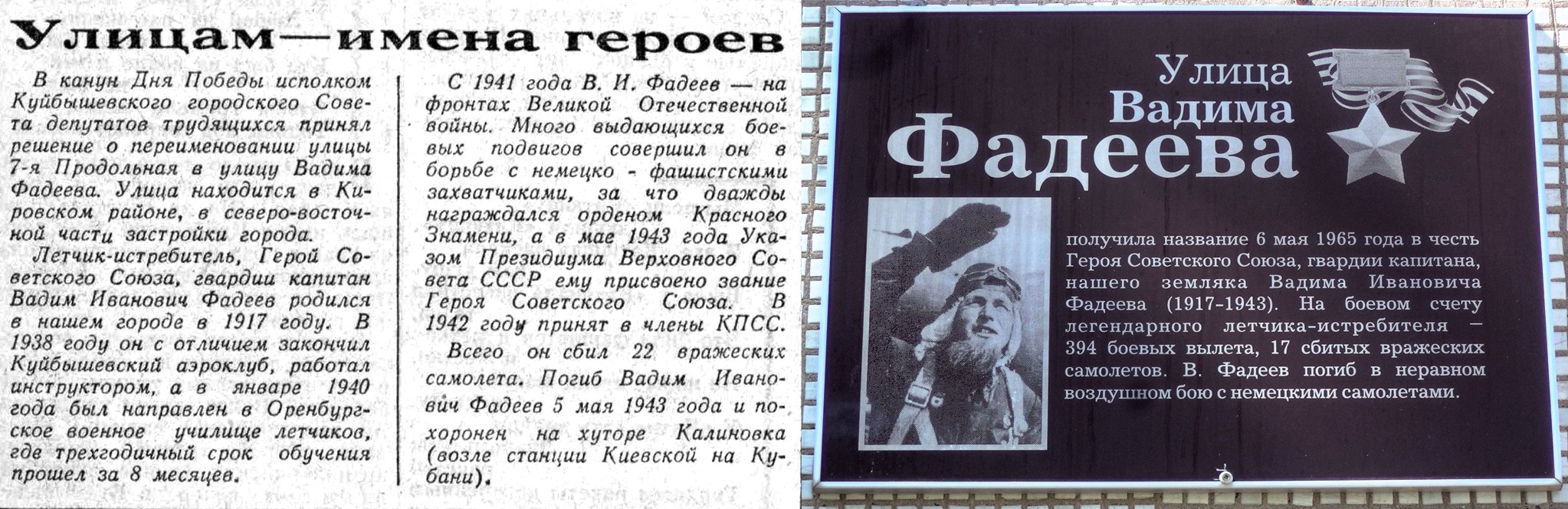

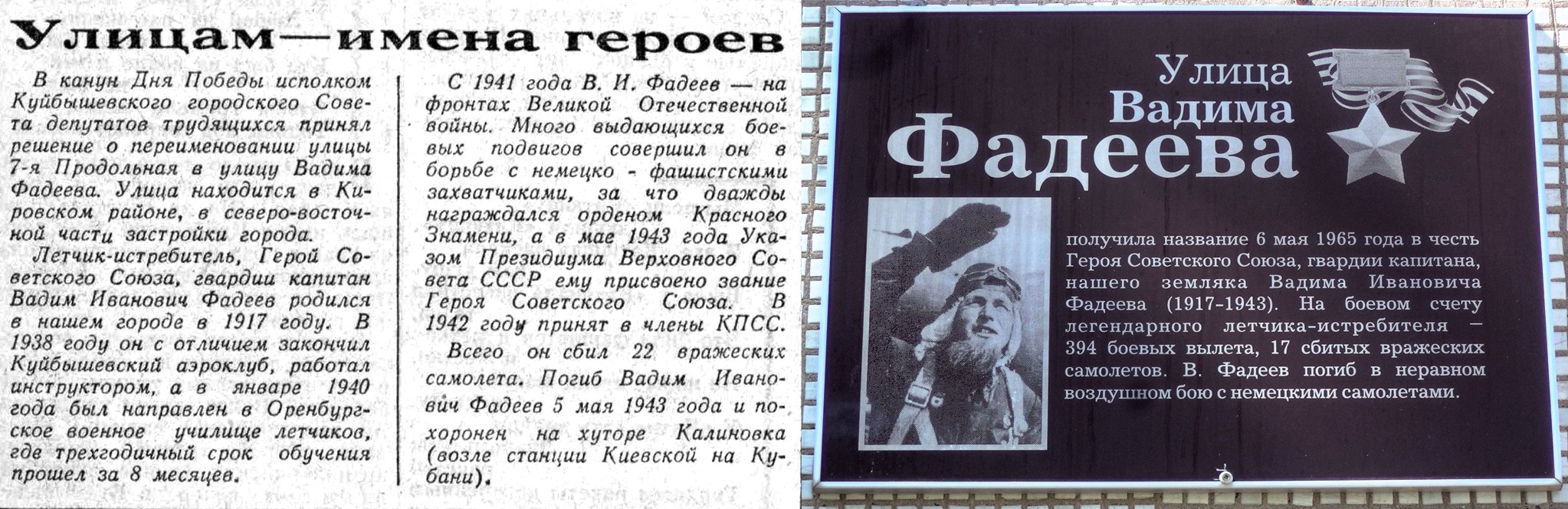

Самой же счастливой оказалась улица, вплоть до 1965 года носившая скучное название — 7-я Продольная. Ей было дано имя летчика, Героя Советского Союза Вадима Фадеева.

Поселок Карбюраторного завода был классическим курмышом. Даже в начале 1950-х годов он не был электрифицирован и не имел водопровода.

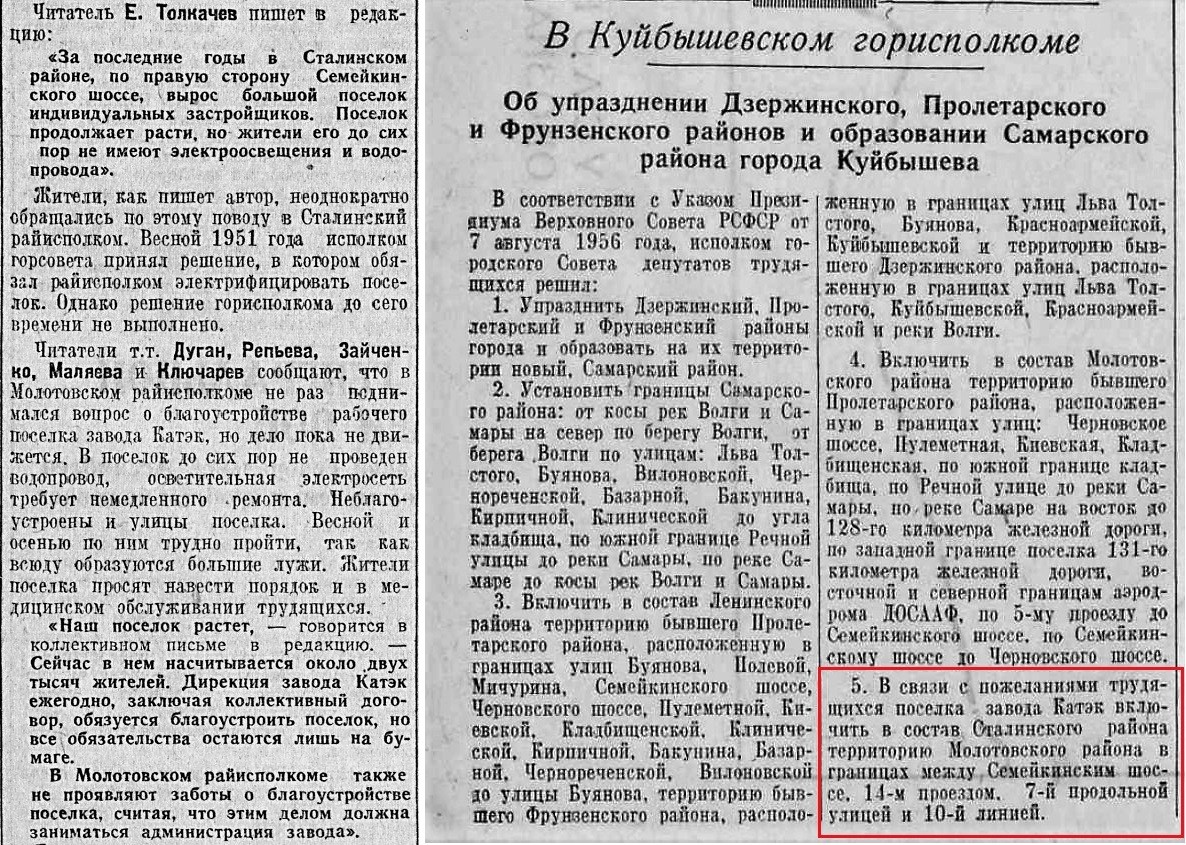

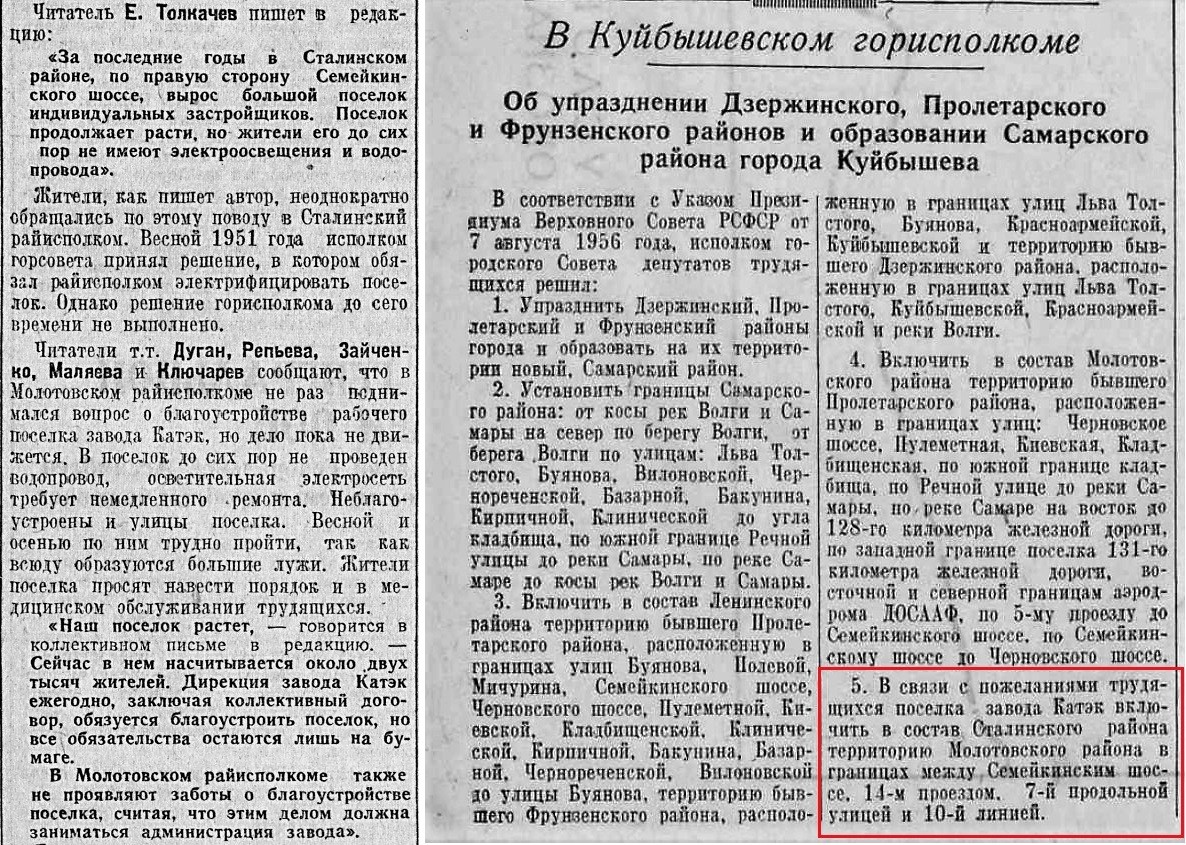

Дополнительные проблемы создавало то, что поселок находился в Молотовском (Советском) районе, в то время как сам КАТЭК и весь заводской соцкультбыт — в Сталинском (Октябрьском). В 1956 году границы были изменены.

К началу 1970-х годов, когда в окрестностях поселка Карбюраторного завода уже высились многоквартирные дома номерных микрорайонов, его частные домишки выглядели градостроительным атавизмом. К тому же поселок был неблагоустроен.

Заметка о неблагоустроенности поселка Карбюраторного завода была опубликована в «Волжской коммуне» в августе 1971 года. К концу десятилетия от него останутся только воспоминания.

10-й микрорайон в эпоху массового жилого строительства

(1966 — 1977 годы)

Если будущий 11-й микрорайон в год, когда Куйбышев стал городом-миллионником, был густо застроен частными домами, то вот 10-й представлял собою чистое поле с остатками тех самых дореволюционных садов.

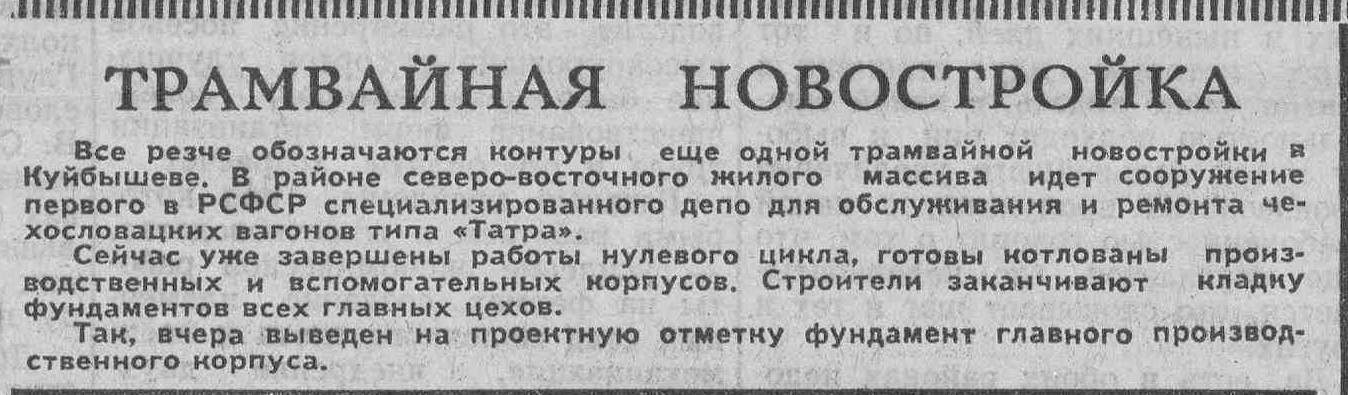

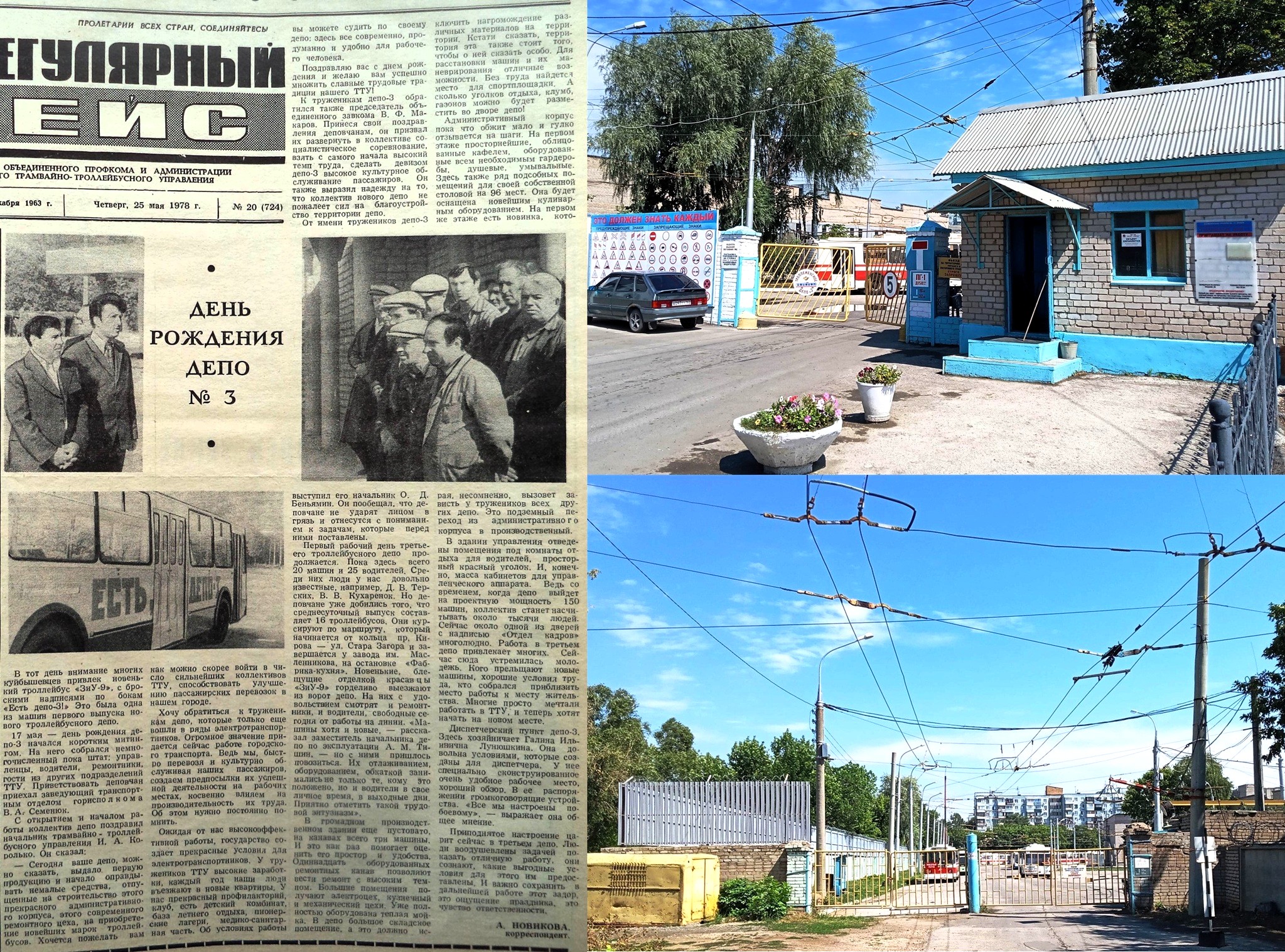

Еще по первому плану застройки Северо-Восточного жилмассива на территории 10-го микрорайона планировалось разместить трамвайное депо. С его строительства, стартовавшего в ноябре 1966 года, и началась история «Десятки».

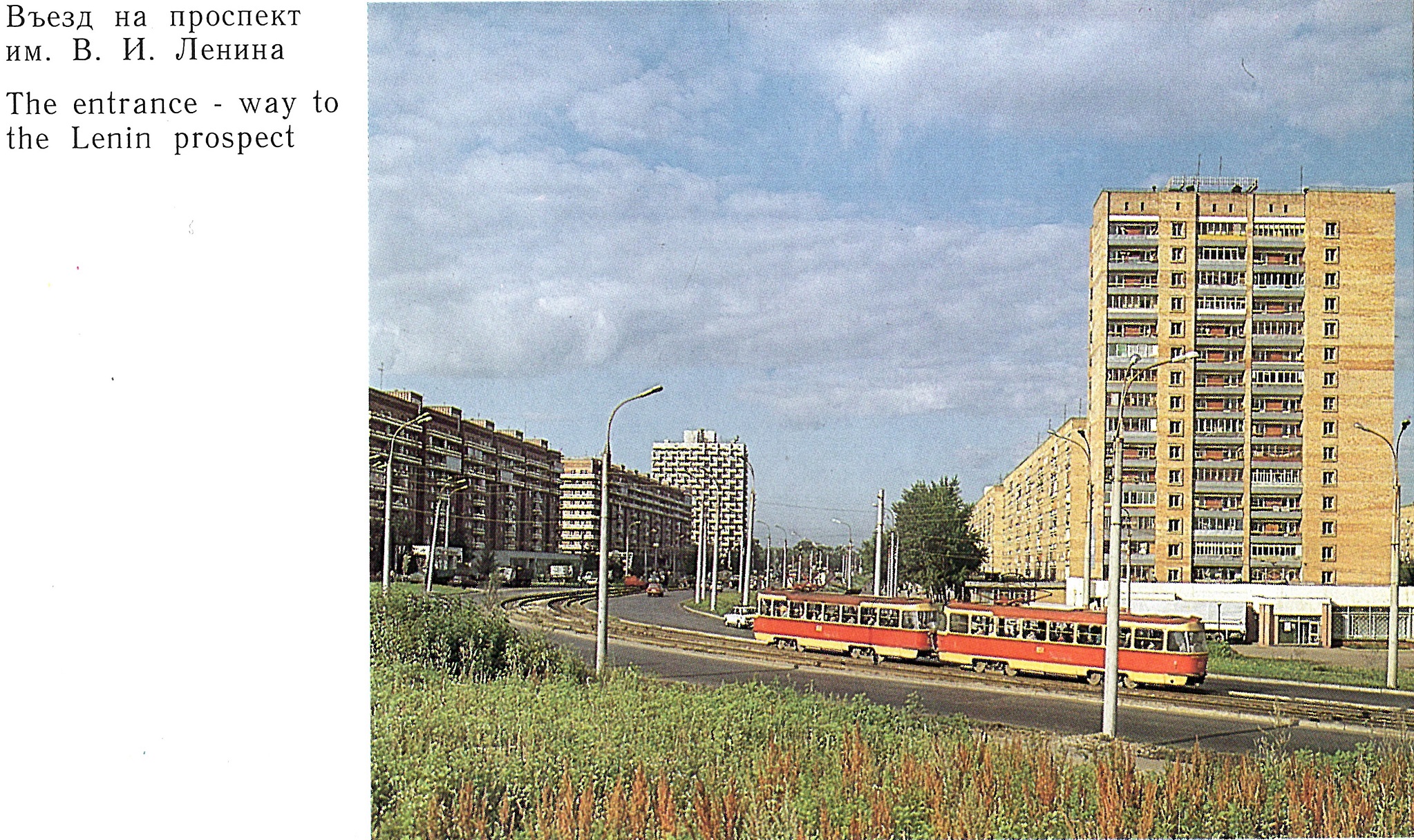

«Волжская коммуна» сообщала, что депо, ныне известное нам как «Северное», было первым в РСФСР специализированным для обслуживания чехословацких трамваев «Татра».

Март 1967 года.

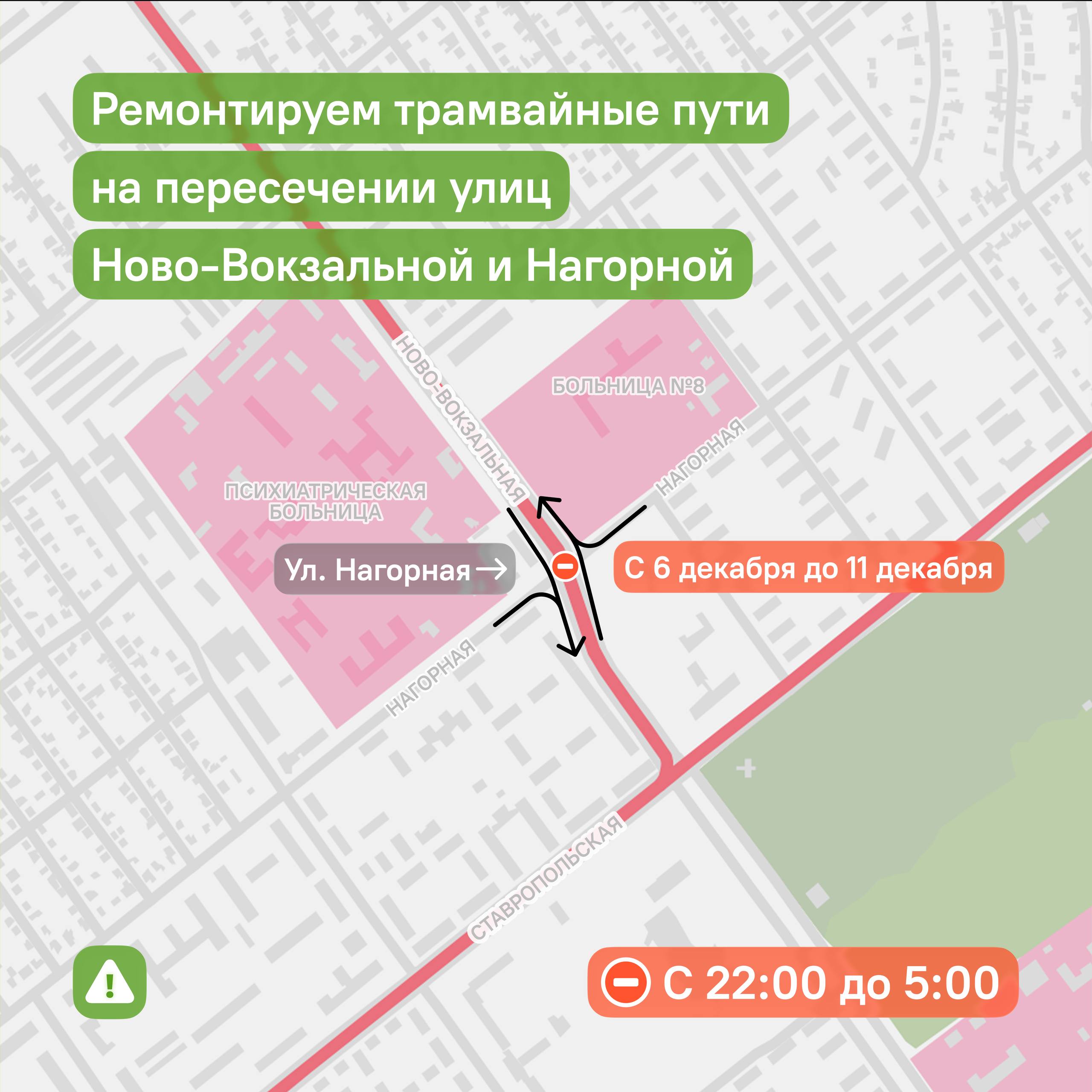

В марте 1969 года у Северного трамвайного депо (Фадеева, 51) появился свой первый маршрут — № 20. Летом сюда от перекрестка Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса были проложены пути, по которым стал курсировать трамвай № 19.

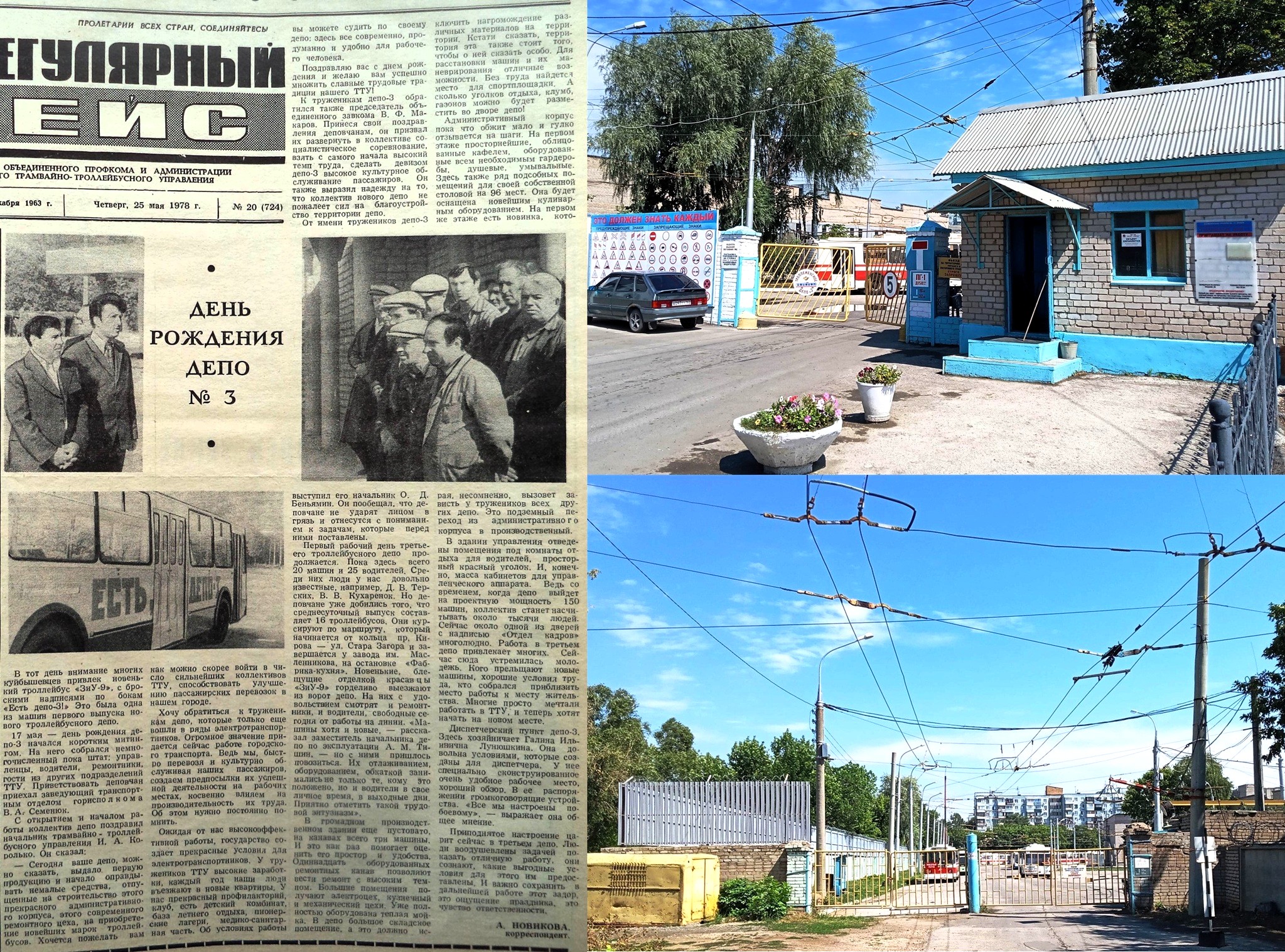

29 декабря 1969 года первая очередь Северного трамвайного депо была принята в эксплуатацию. Полностью же его достроили лишь спустя три года. Вот праздничный репортаж об этом событии из газеты ТТУ «За регулярный рейс».

Обратите внимание на то, какой странный ориентир выбрал его автор. По его словам, депо находится около Московского шоссе, напротив проходной завода КАТЭК.

Количество потенциальных пассажиров в районе Северного трамвайного депо в годы его строительства росло достаточно быстро.

Уже в 1970—71 годах был возведен десяток панельных 9-этажек с адресами по улицам Фадеева и Стара-Загора. Вскоре открылась и школа под гордым номером 3.

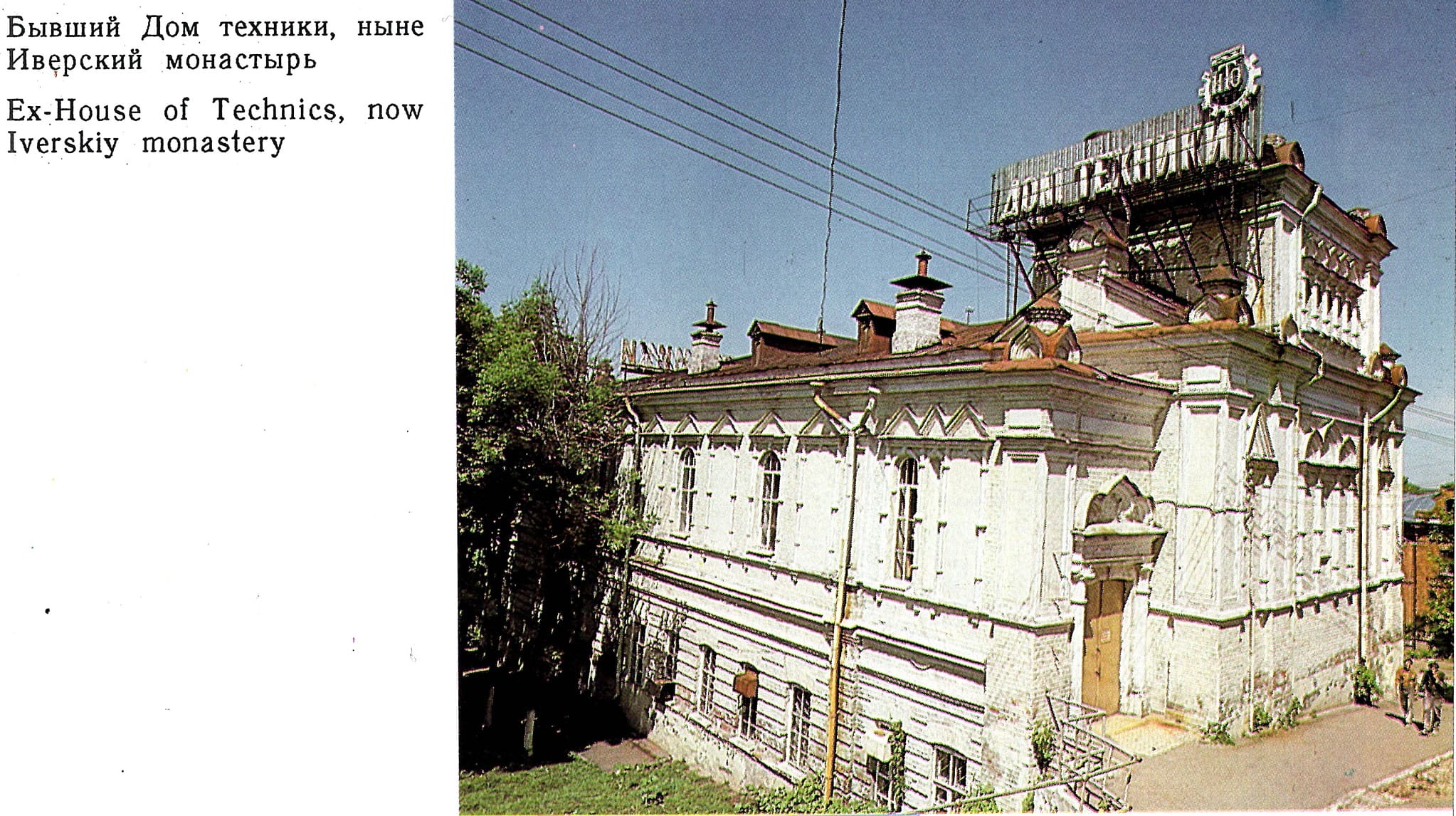

Это учебное заведение переехало сюда из дома архиерейского подворья (Галактионовская, 102), который в свою очередь был отдан только что созданному институту культуры.

В 1972 году в 10-м микрорайоне велось, пусть и медленными темпами, строительство кинотеатра, который изначально планировали назвать «Сатурн».

Февраль 1971 года.

Однако в том же 1972 году свой «Сатурн» открылся в Автозаводском районе Тольятти (Революционная, 9). Видимо, чтобы не повторяться, кинотеатру на улице Стара-Загора было решено дать другое, более «болгарское» название — «Шипка».

Его ввели в эксплуатацию 31 декабря 1974 года. В «Шипке», как и в находящемся по соседству трамвайном депо, не обошлось без чехословацкого следа. Аппаратуру для кинотеатра закупили именно в этой стране.

Кинотеатр «Шипка», как и его типовой собрат из Тольятти, уцелел. На данный момент они оба являются спортивными объектами.

Отметим, что по первоначальному плану застройки Северо-Восточного жилмассива слева к зданию кинотеатра «Шипка» должен был примыкать выставочный зал. На месте дома № 66 и части нынешней площади Росовского хотели возвести крытый рынок.

Но эти планы изменили в пользу жилой застройки. В 1977 году в 10-м микрорайоне были построены первые в городе 16-этажные дома.

Нельзя не упомянуть и доме № 70 по улице Стара-Загора, чей южный фасад украшен мозаикой «Дружба» художника Рудольфа Баранова.

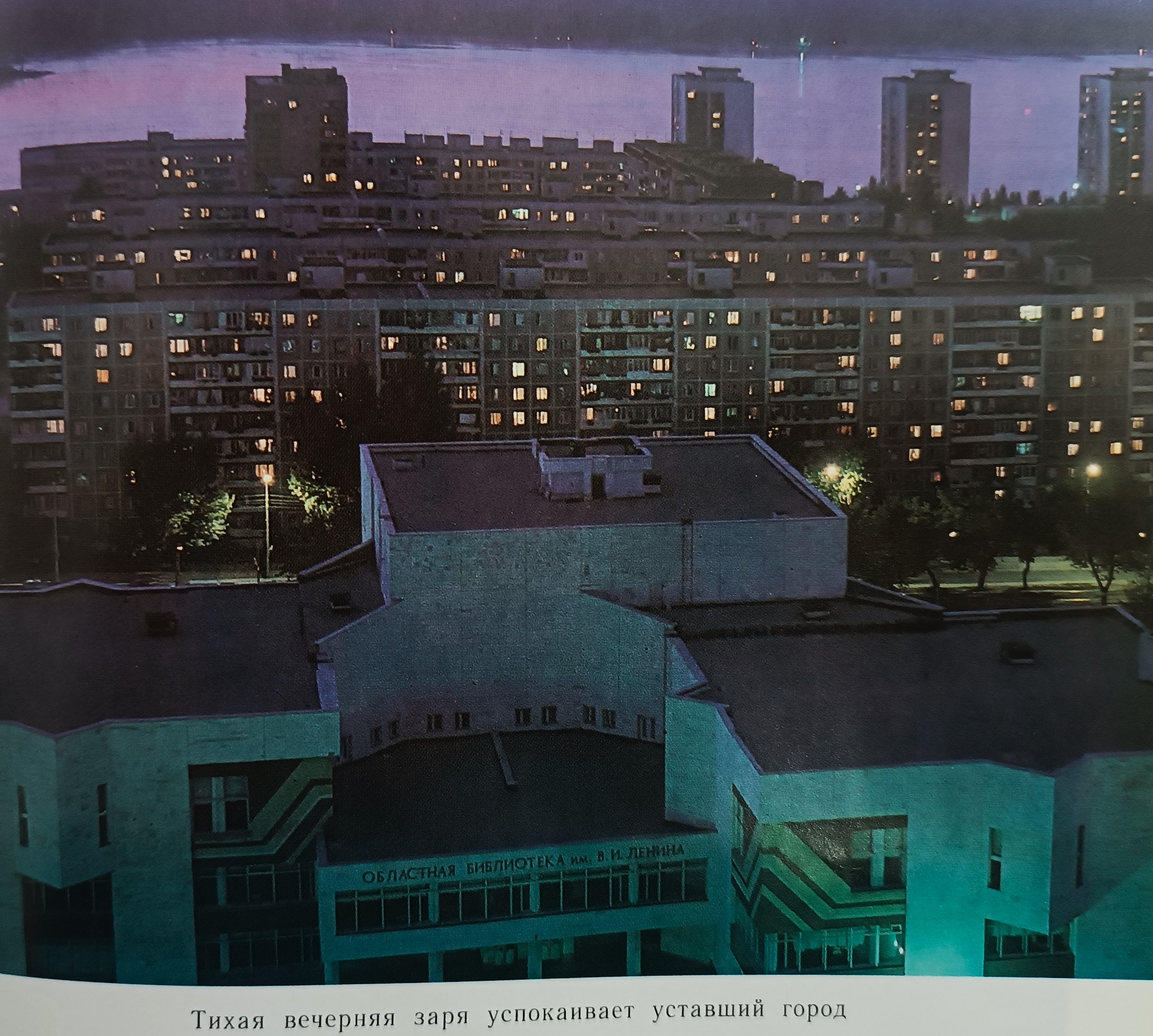

Он был возведен в 1977 году. К праздничной дате — 60-летию Октябрьской революции — завершилось благоустройство бульвара вдоль улицы Стара-Загора.

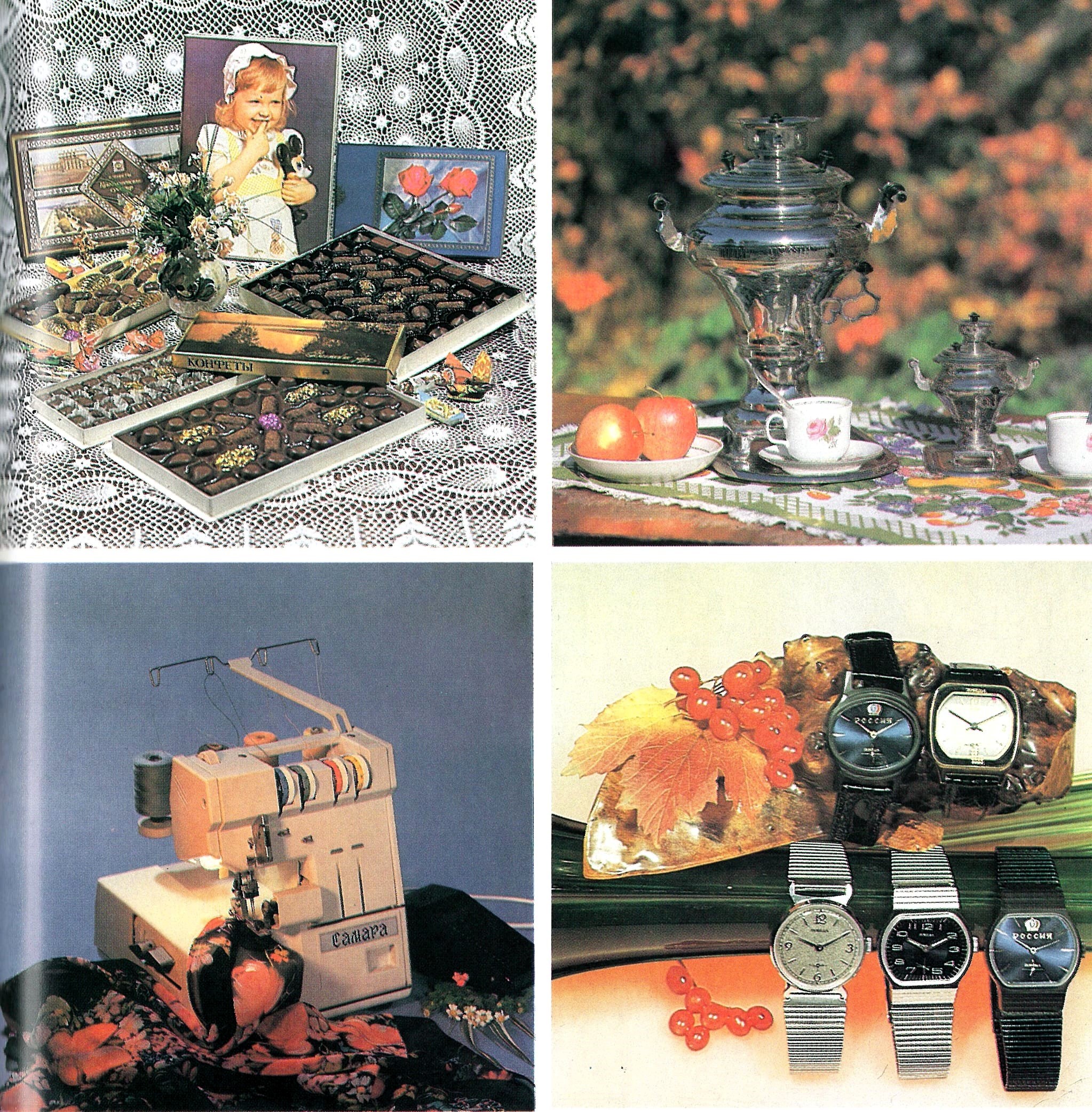

Первые этажи примыкающих к бульвару домов отдали под размещение магазинов, самым известным из которых был промтоварный магазин с болгарским названием «Младост» (Стара-Загора, 92).

Июнь 1976 года

Здесь, на бульваре улицы Стара-Загора, мы пока и простимся с «Десяткой», перейдя к следующему по номеру микрорайону.

11-й микрорайон в эпоху массового жилого строительства

(1970 — 1977 годы)

Первой постройкой 11-го микрорайона можно признать подземный переход под Московским шоссе в районе проходной завода им. Тарасова. Началось его сооружение в 1970-м, а первые пешеходы прошли по нему в мае 1975 года.

В 1976 году в 11-м микрорайоне стали строить троллейбусное депо. Объект оказался непростым. Троллейбусное депо № 3 (Фадеева, 38) ввели в эксплуатацию лишь в 1978-м.

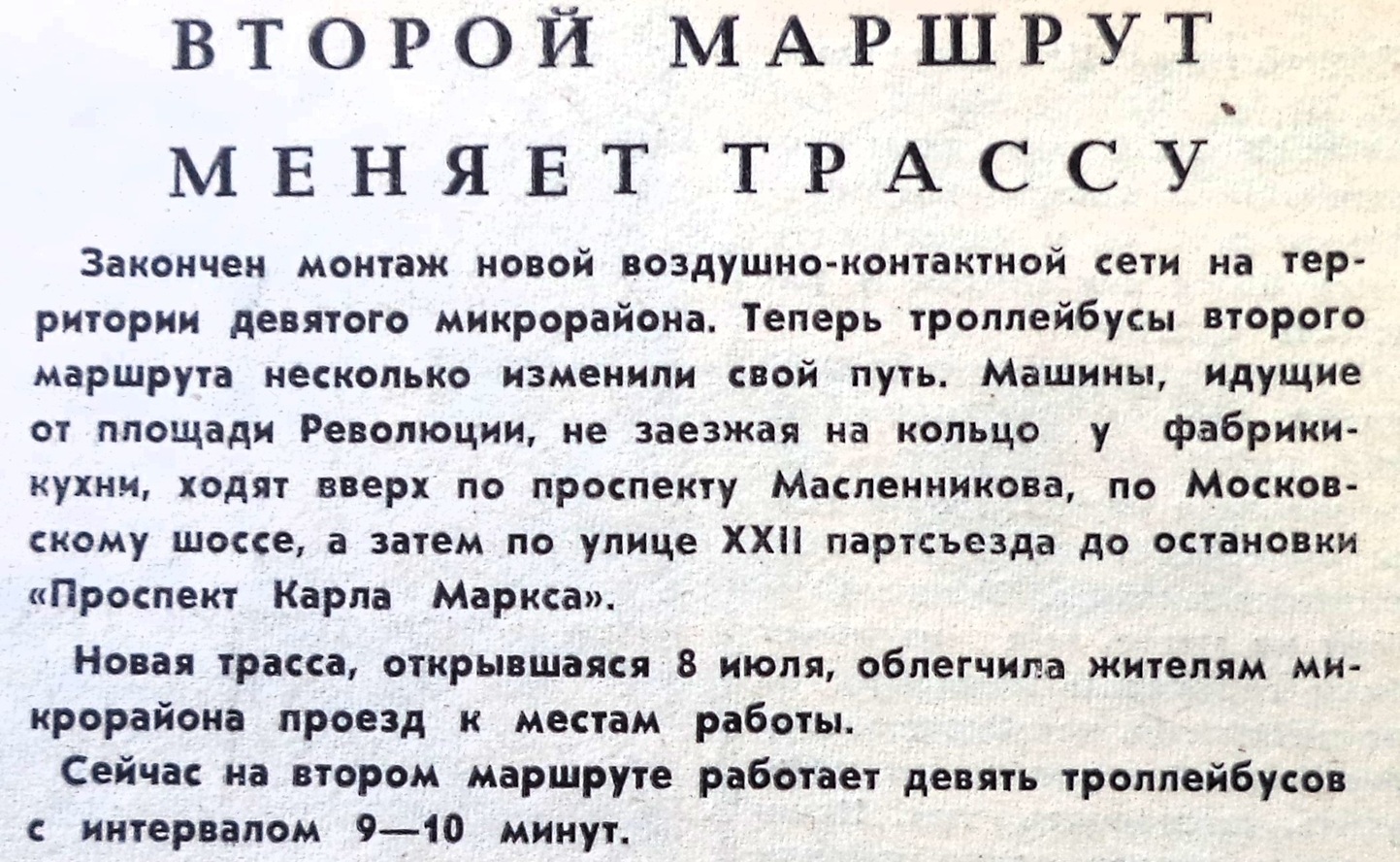

В середине 1960-х годов от улицы Стара-Загора до Московского шоссе продлили улицу XXII Партсъезда. В июле 1967 года здесь запустили движение троллейбусов.

Теперь перейдем к вопросам образования. По первоначальному проекту застройки 11-го микрорайона тут должно было быть две школы. Одна — на месте нынешнего троллейбусного депо. Вторая — примерно там, где с 1976 года находится школа № 78 (Московское шоссе, 125).

Сюда это учебное заведение переехало из барака, находившегося на улице Советской Армии в районе дачи купца Константина Головкина.

Вторая школа 11-го микрорайона переехала в него из поселка Киркомбинат. Там 53-я работала еще с довоенных времен и оставила о себе напоминание на карте этого вернакуляра в виде Школьного переулка и тупика.

Но вернемся из курмышей на просторы Северо-Восточного жилмассива. К 1978 году, когда был образован Промышленный район, в 11-м микраше уже имелась дюжина панельных домов и два детских сада. Один из них — № 168 (Фадеева, 92) — возводил для своих сотрудников строительный трест № 11.

Символично, что в конце 1970-х годов на улице летчика Фадеева появилось общежитие Куйбышевского авиационного техникума.

Забегая вперед скажем, что в 11-м микрорайоне мог быть построен еще более крупный объект, связанный с авиацией.

10-й и 11-й микрорайоны в позднесоветский период

(1978 — 1991)

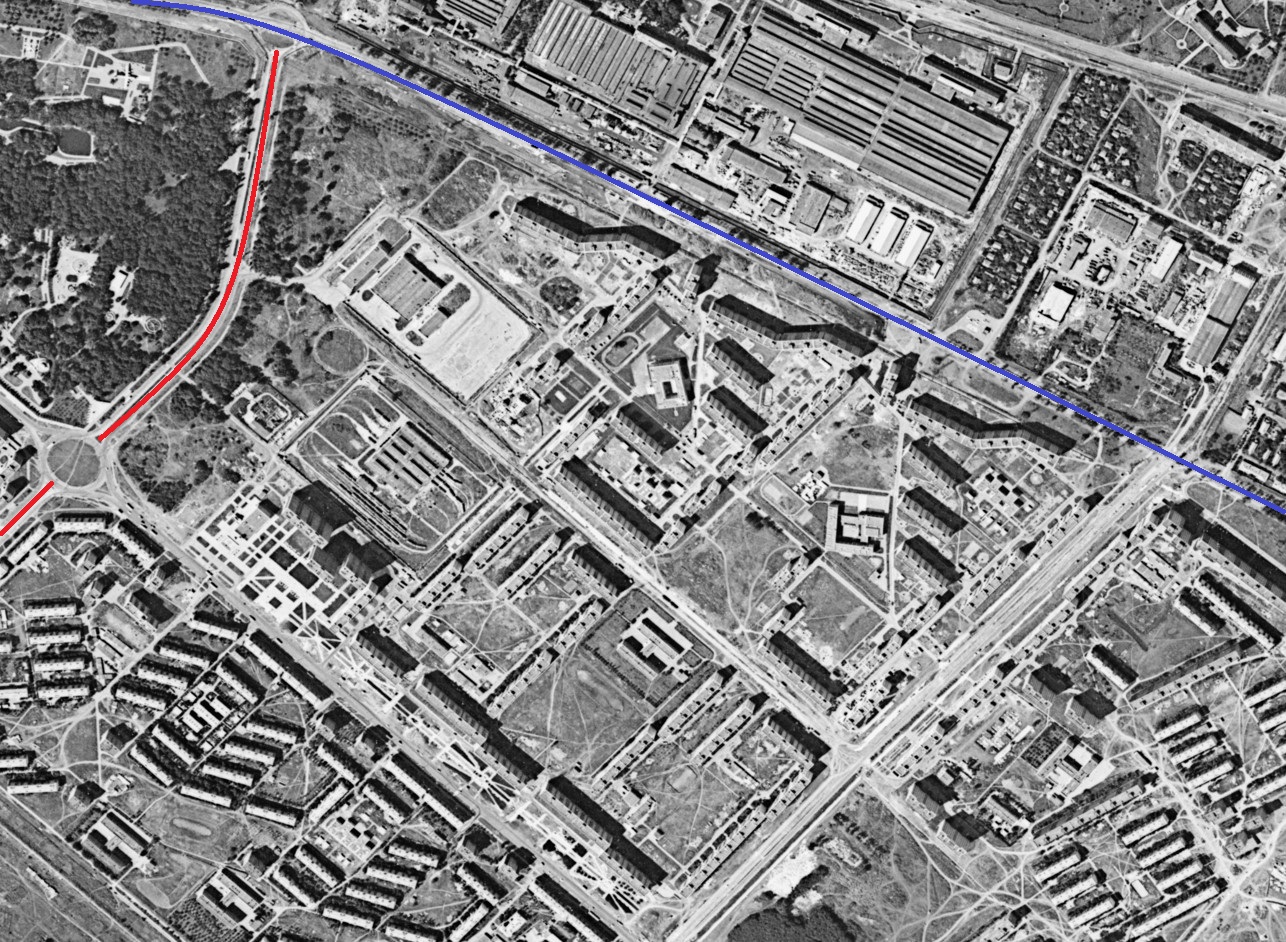

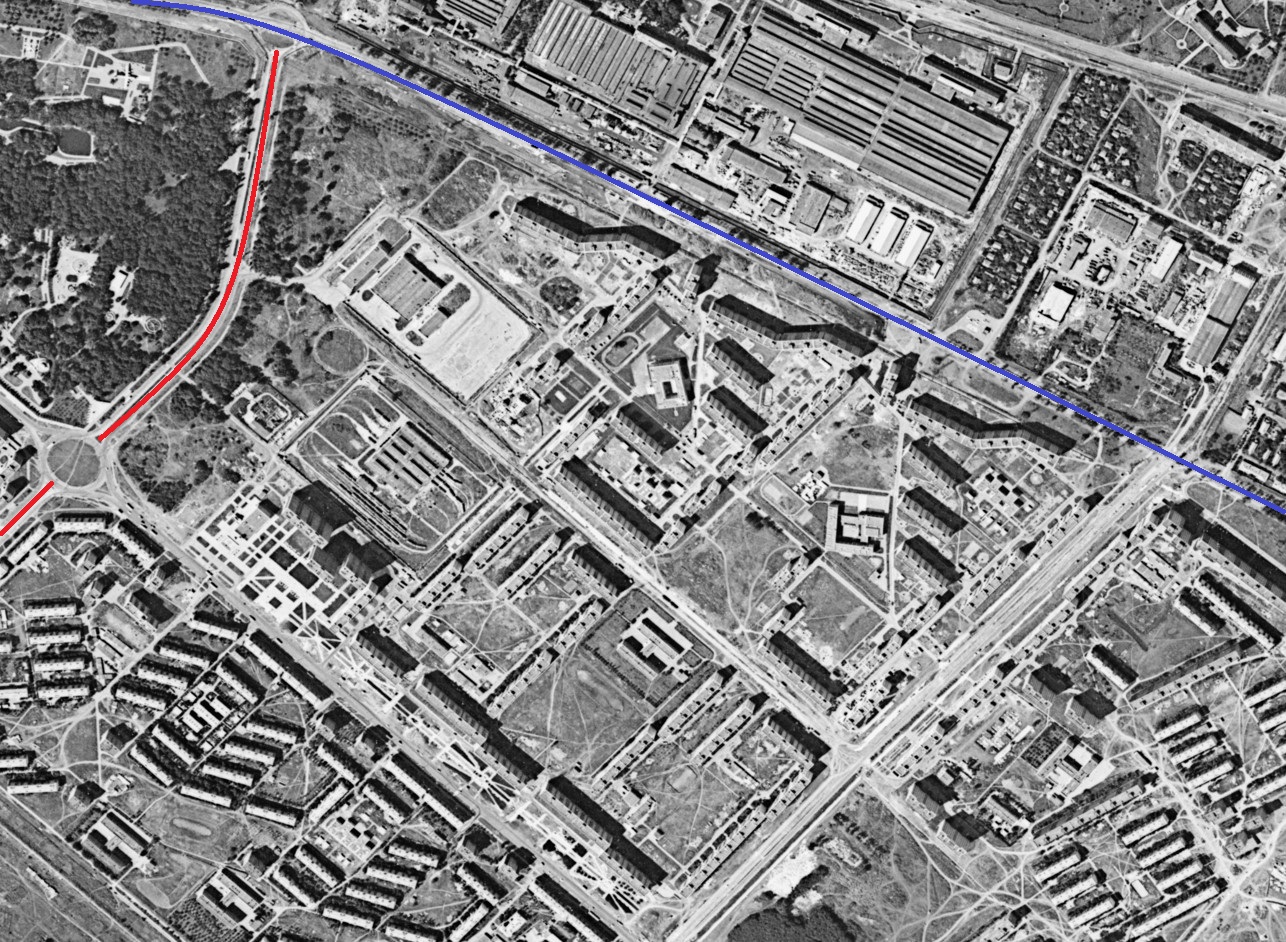

Взглянем на спутниковый снимок от августа 1978 года. На нем видно, что 10-й и 11-й микрорайоны уже плотно застроены, за исключением их западных оконечностей, примыкающих к улице XXII Партсъезда (красная линия).

Особенно заманчиво с точки зрения градостроительства выглядел район пересечения этой улицы с Московским шоссе (синяя линия).

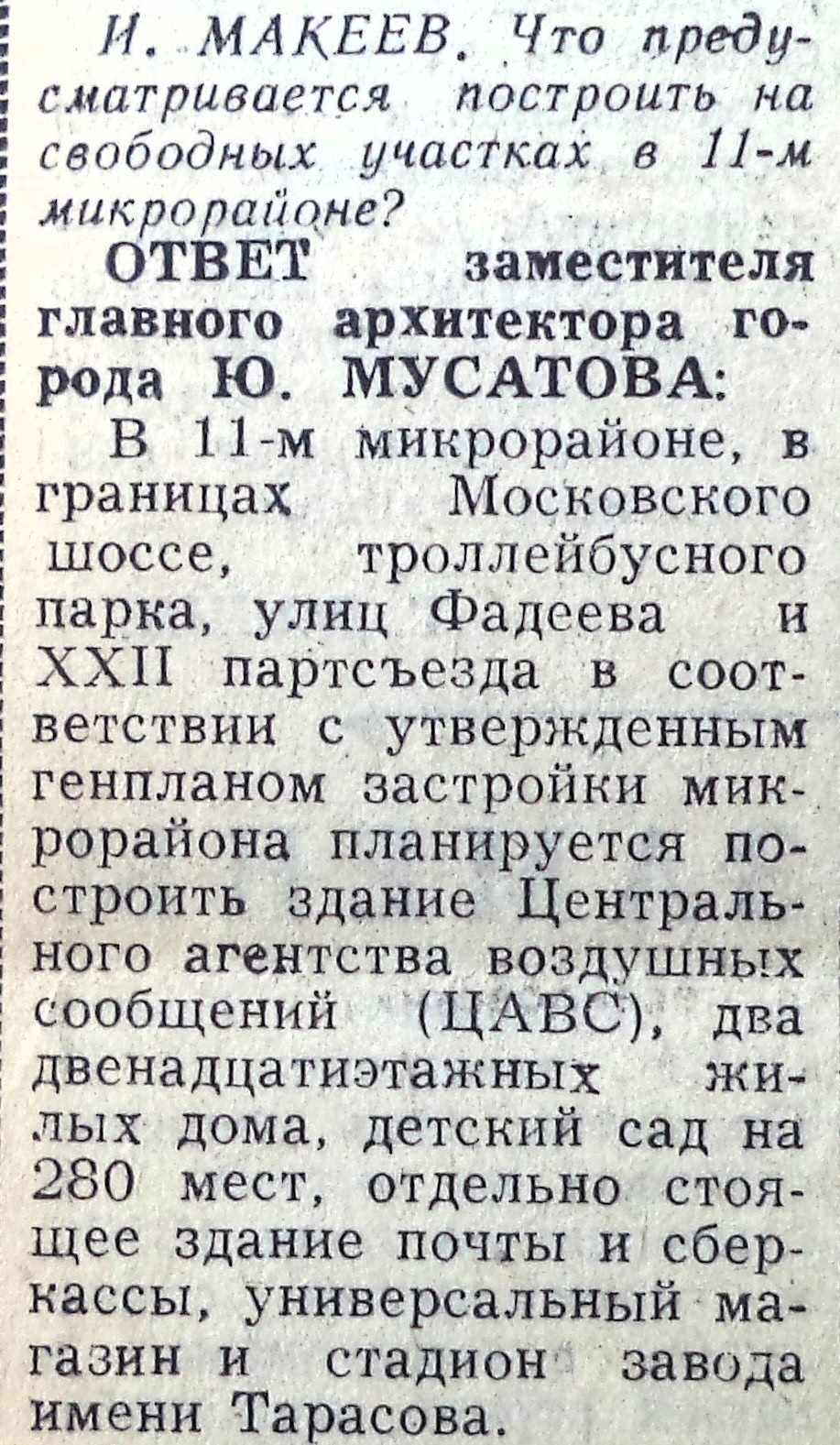

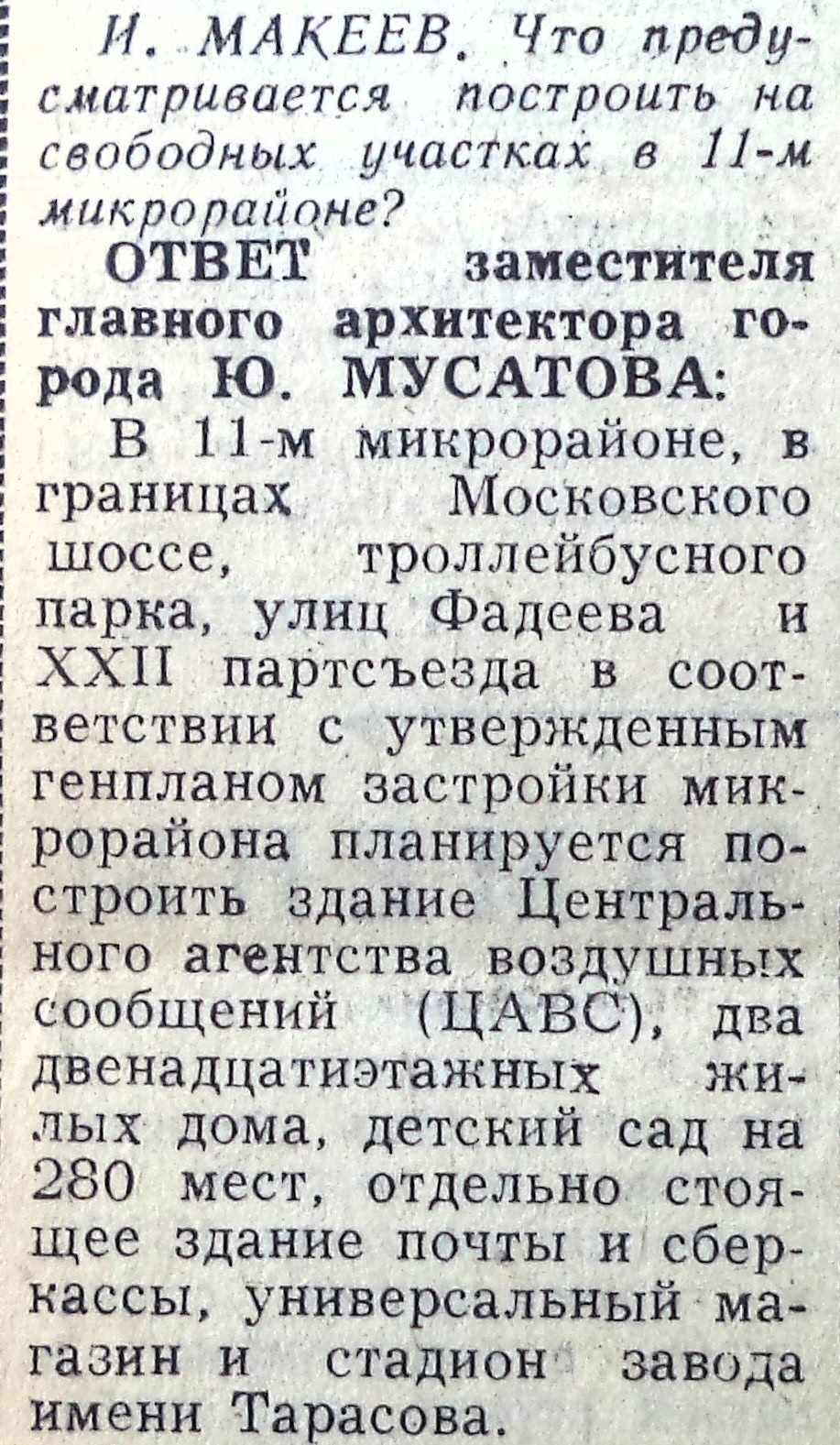

Эти пустыри не ускользнули и от глаз неравнодушных горожан, которые поинтересовались планами их застройки на страницах газеты «Волжская заря».

Куйбышевские градостроители устами архитектора Юрия Мусатова пообещали им очень много.

23 июля 1979 года.

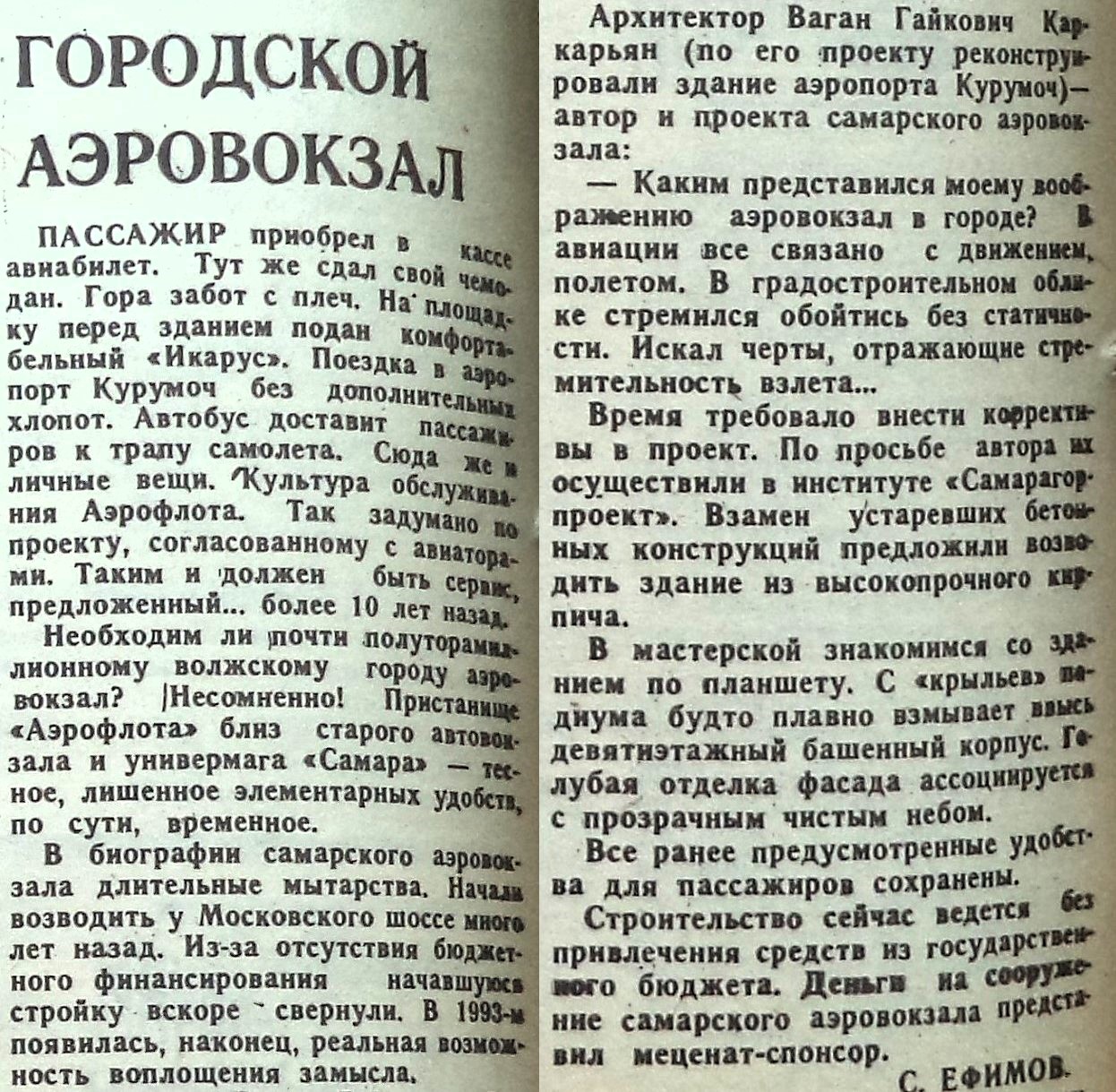

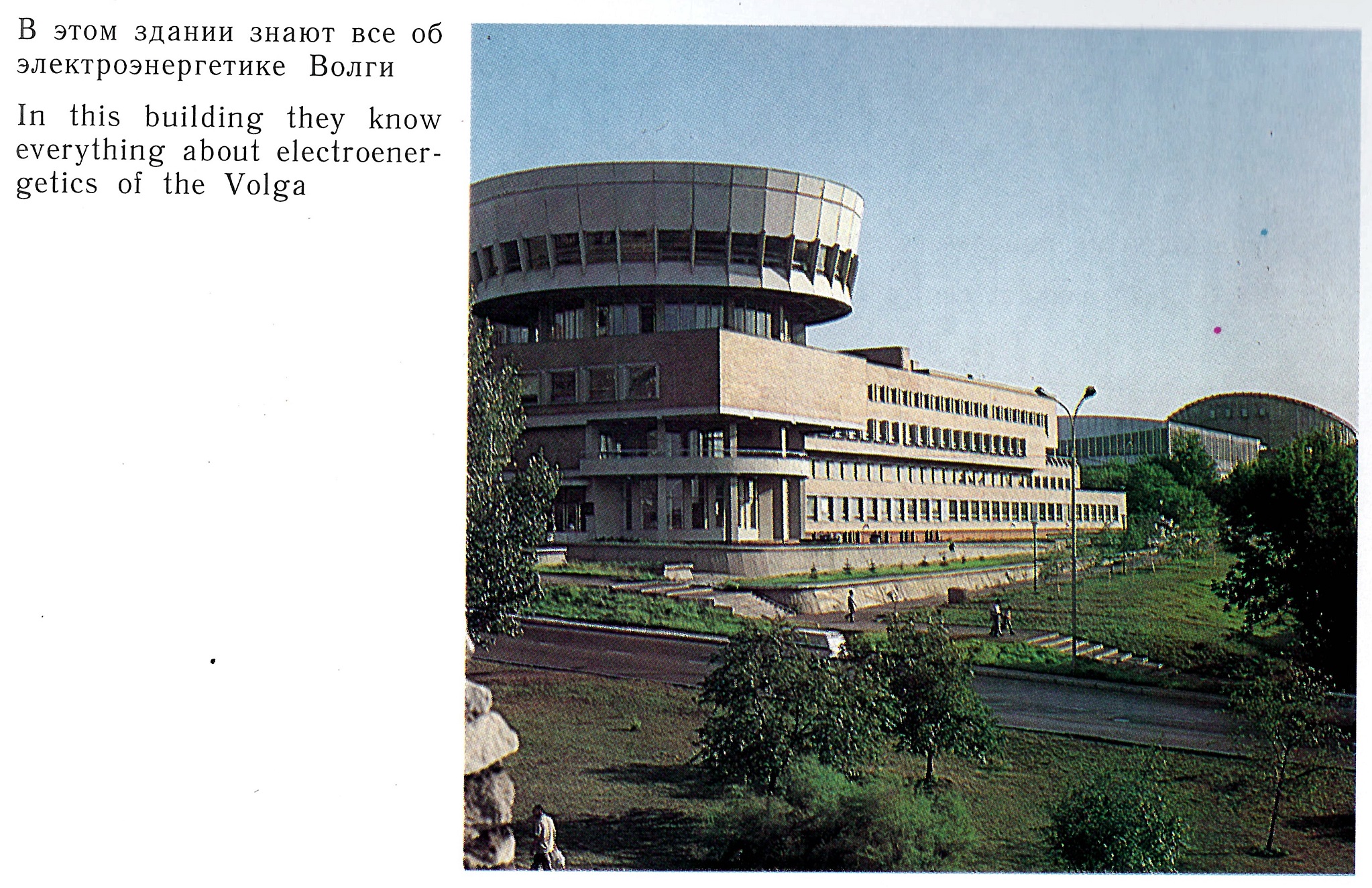

Прежде всего привлекает внимание здание ЦАВС, то есть городского аэровокзала. Проект этого масштабного сооружения разработал архитектор Каркарьян. На фотографии из личного архива Вагана Гайковича он как раз работает над внешним видом этого здания.

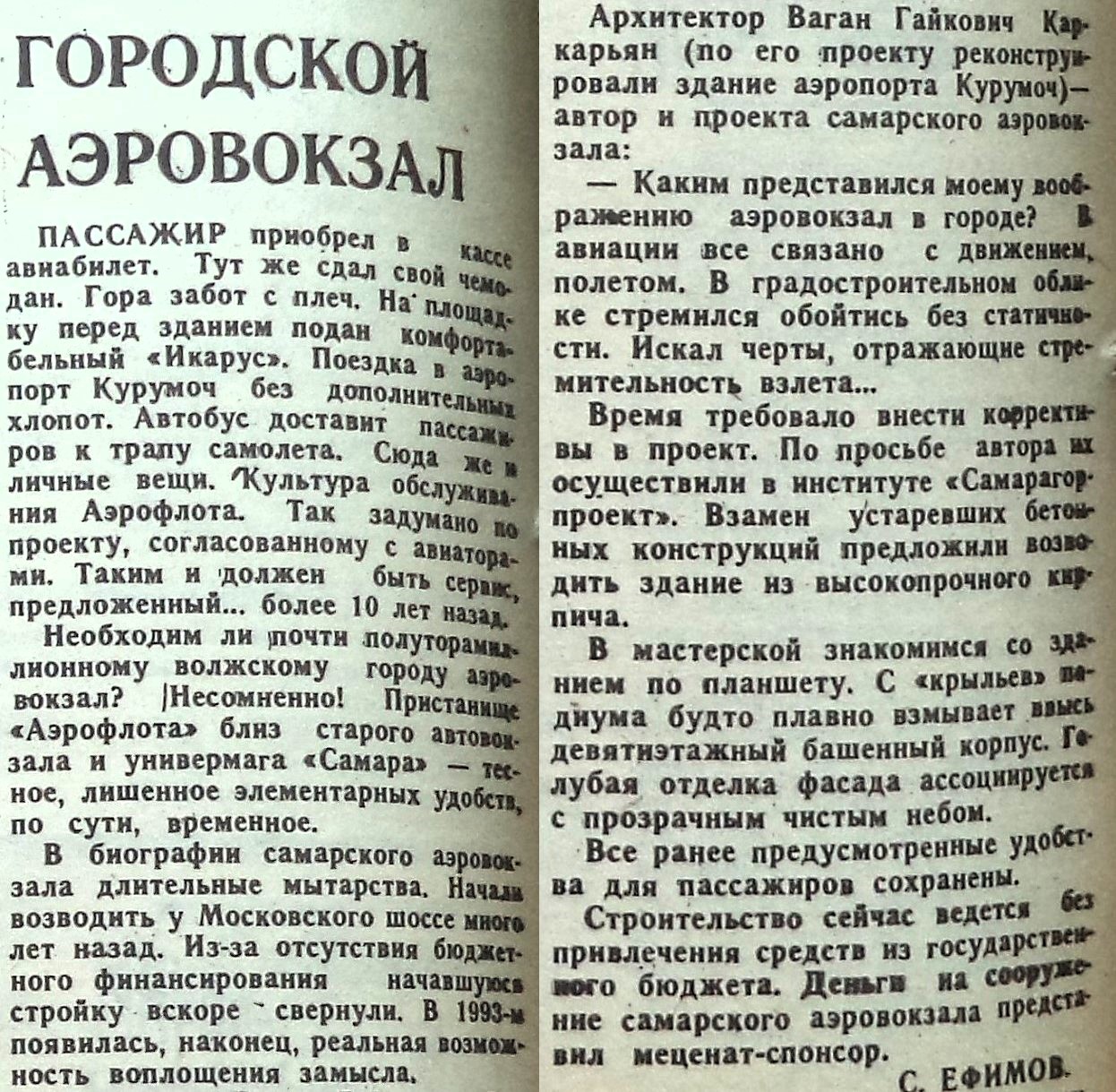

Строился этот объект, мягко скажем, медленно. Из номера «Волжской зари» от мая 1993 года мы узнаем о том, как должен был функционировать ЦАВС.

Видимо, средств загадочного «мецената-спонсора» на достройку здания не хватило. Проект Вагана Каркарьяна остался нереализованным. На месте городского аэровокзала в начале 2000-х годов был построен ТЦ «Парк Хаус».

Стадион «Искра». Вид на строящийся «Парк Хаус». Фото Сергея Стребкова

На предыдущем фото видно еще два объекта, которые были анонсированы в газетной заметке 1979 года. Это два двенадцатиэтажных дома (Московское шоссе, 81и 83) и стадион «Искра».

Панельки возвели в 1982 году. Примерно тогда же на месте нынешней второй очереди и парковки ТЦ «Парк Хаус» был обустроен стадион «Искра», принадлежавший заводу им. Тарасова.

На спутниковом снимке 1984 года можно разглядеть два футбольных поля, а правее от них — трассу для спидвея.

Даже в конце 1980-х годов стадион «Искра» не был полностью благоустроен. В частности, так и не построили обещанный спортивный корпус.

В центральной части 11-го микрорайона в позднесоветский период появилось три заметных объекта.

В 1982 году с улицы Калинина, 13 переехали в новое здание (Фадеева, 58а) районный суд и военкомат Промышленного района.

Тыл военкомата должно было прикрывать здание городской поликлиники № 15 (Фадеева, 56а), построить которую планировали в 1980 году.

Однако поправить в ней здоровье жители Северо-Восточного жилмассива смогли лишь в год 400-летия Самары.

В том же 1986 году близ школы № 78 построили здание Областного института усовершенствования учителей (ныне — ГАУ «Институт развития образования»).

Этот новосел переехал в 11-й микрорайон из старой Самары. До заселения в новое здание он ютился в дореволюционном доме с адресом Самарская, 172.

Из жилых зданий стоит упомянуть панельку с адресом Фадеева, 64. Эту девятиэтажку разработанной в Куйбышеве серии К-90 возвели в рамках набравшей большую популярность в годы перестройки программы молодежных жилых комплексов (МЖК).

Площадку эту в свои руки получили работники моторостроительного завода им. Фрунзе. Дом ввели в эксплуатацию в 1989 году.

Теперь перейдем к 10-му микрорайону. Здесь к 1978 году оставался не застроенным участок между трамвайным депо и улицей XXII Партсъезда.

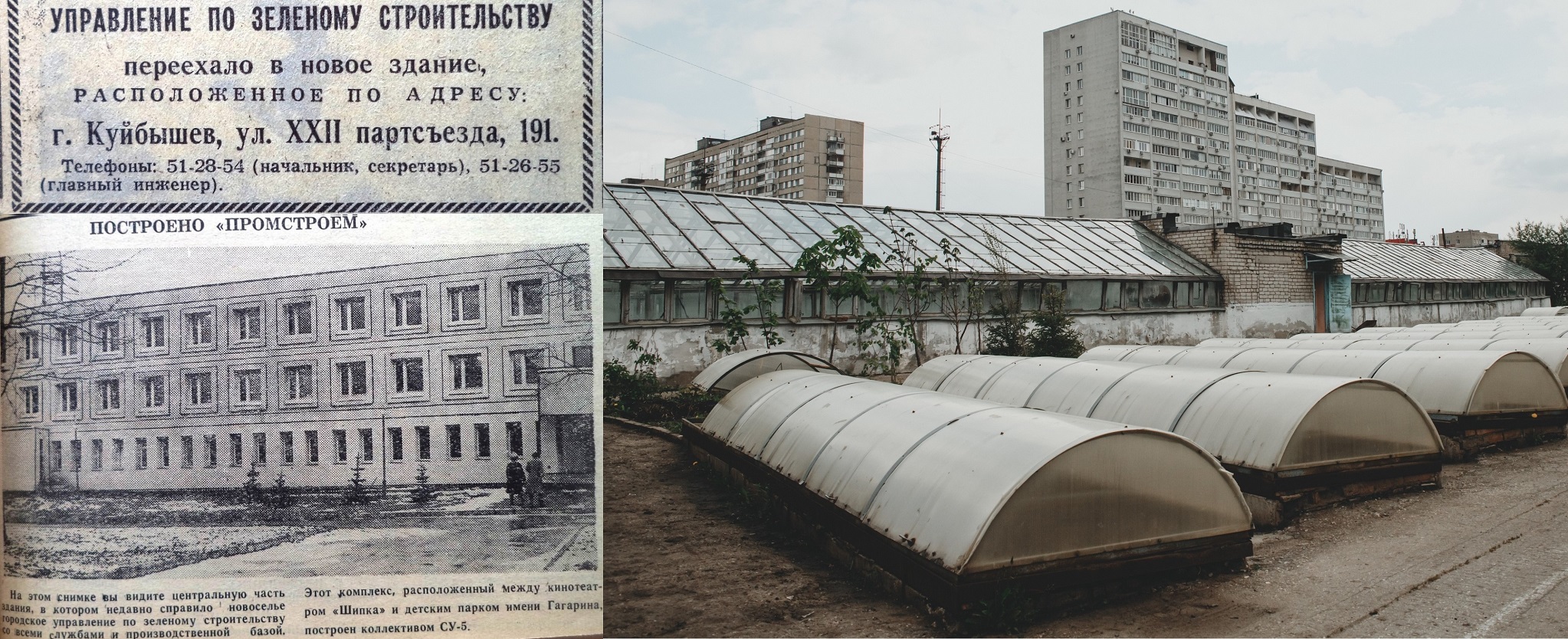

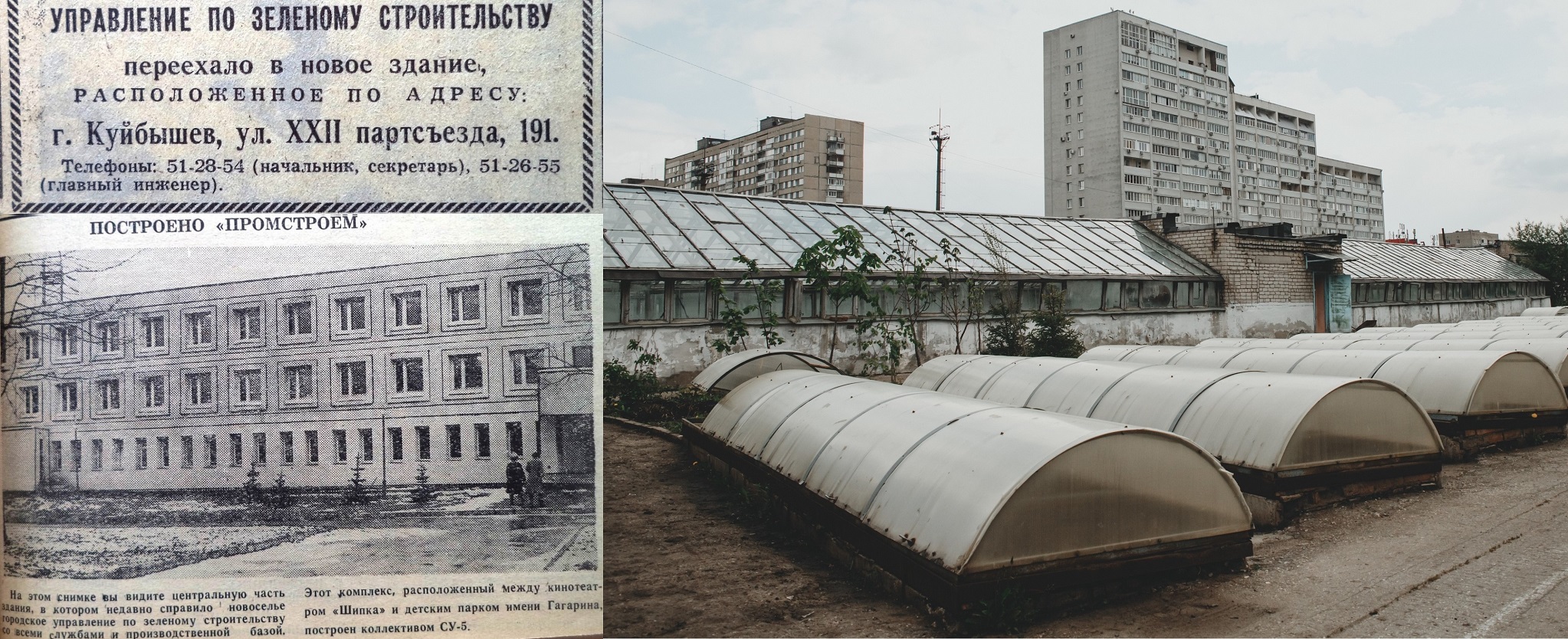

В 1982 году сюда из сквера Фадеева переехал «Спецремстройзеленхоз».

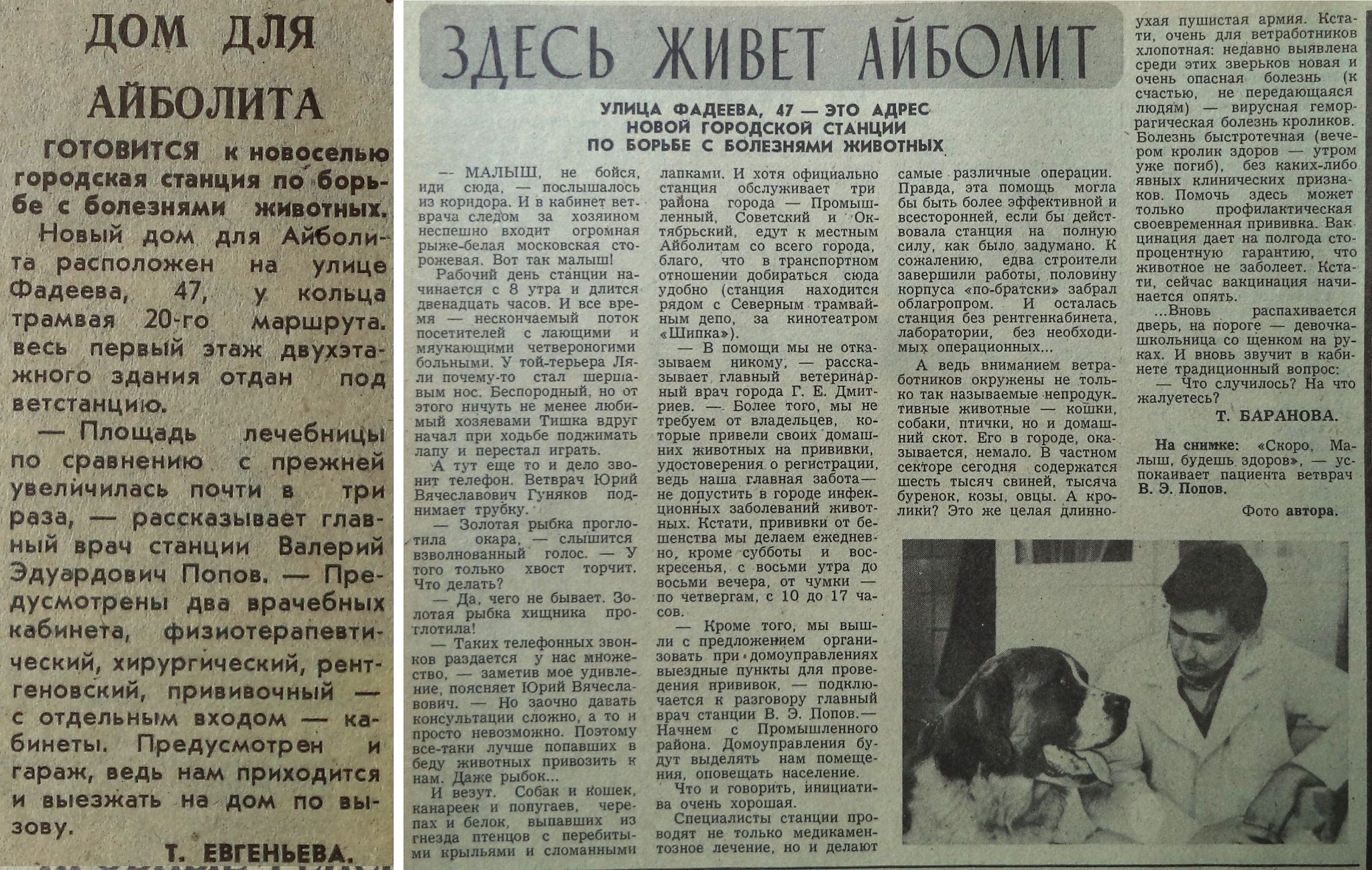

Спустя пять лет соседями защитников городской флоры стали врачеватели фауны. В 1987 году в здание с адресом Фадеева, 47 заселилась Городская станция по борьбе с болезнями животных.

К этой локации еще будет приковано внимание всей Самары и в 1990-х годах.

10-й и 11-й микрорайоны в постсоветский период

Самой грандиозной стройкой лихих 90-х в рассматриваемом нами районе стала Соборная мечеть. В советское время единственный в Куйбышеве мусульманский молельный дом находился в небольшом здании близ перекрестка улиц Промышленности и Аэродромной.

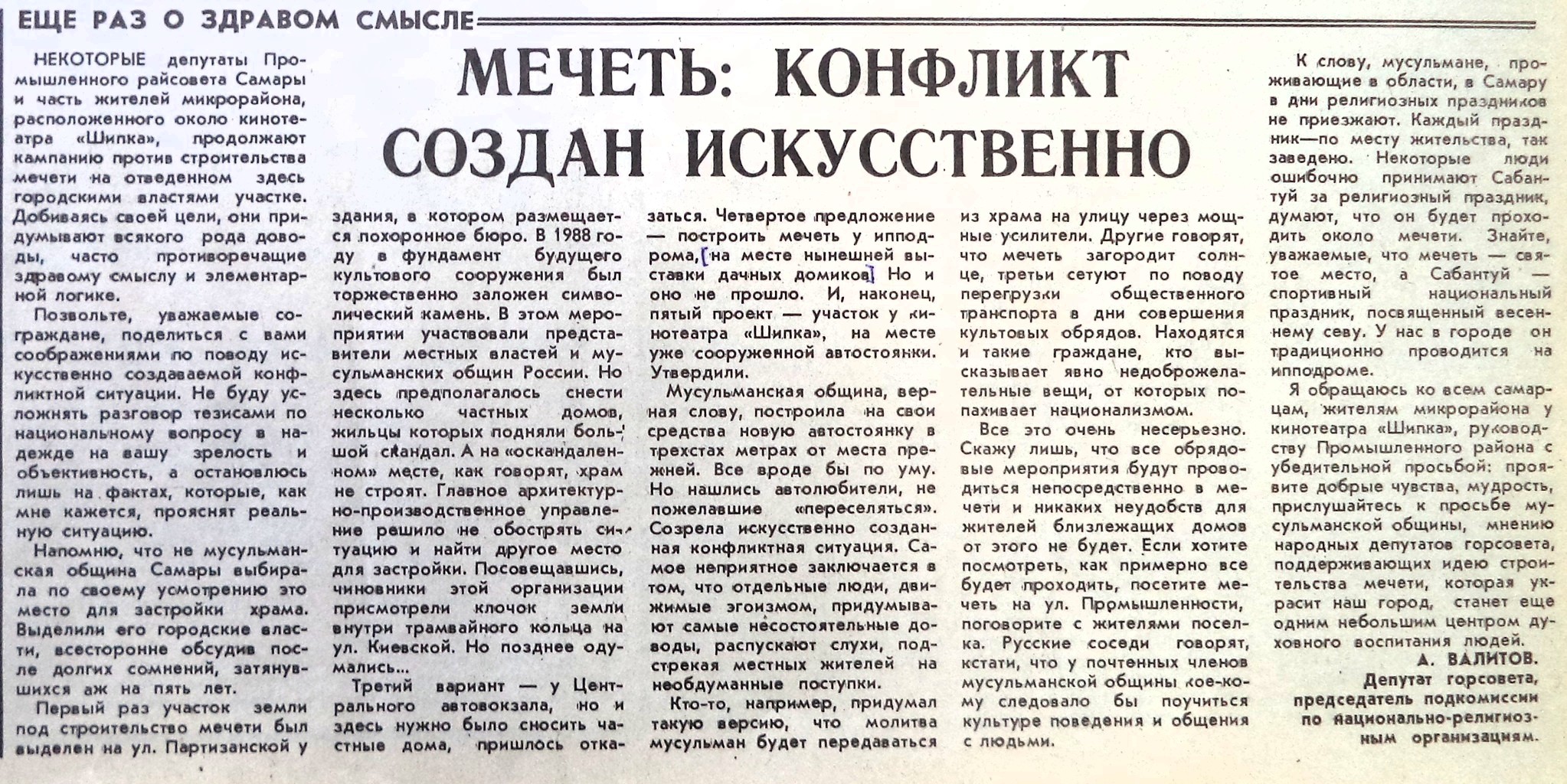

В конце 1980-х было решено построить полноценную мечеть. Место для нее нашли на перекрестке улиц Борской и Партизанской. Здесь даже заложили символический камень.

Проблема заключалась в том, что для строительства мечети нужно было снести несколько частных домов, жители которых не захотели переселяться в другой район.

О дальнейшем поиске места можно прочесть в статье «Волжской зари» от 12 ноября 1991 года, автор которой особенно упирает на то, что место на улице Стара-Загора мусульманской общине выделили власти города.

Нашлось немало недовольных тем, что мечеть будет строится на улице, посвященной памяти болгарских ополченцев и русских воинов, участвовавших в войне с Османской империей.

В связи с этим хорошую концепцию озвучила в том же 1991 году архитектор Галина Рассохина. Она предложила считать строительство мечети на улице Стара-Загоры символом дружбы между православными Дунайскими болгарами и потомками Волжской Булгарии, которая была страной мусульманской.

Строительством мечети занималось ремонтно-строительное объединение «Прогресс», руководил которым Вазых Мухаметшин. Автором проекта выступил архитектор Расим Вальшин.

Открылась новая Соборная мечеть Самары 28 ноября 1999 года. На тот момент она была самой большой в Европе.

В год открытия мечети началось строительство уже упомянутого нами ТЦ «Парх Хаус», которое завершилось весной 2002-го.

К концу 2000-х его вторая очередь поглотит многострадальный стадион «Искра».

Однако у спортсменов 11-го микрорайона были в постсоветский период и поводы для радости. В апреле 2000 года рядом со зданием института усовершенствования учителей открылся спортивно-оздоровительный центр «Ладья» (Московское шоссе, 125б).

Главной его специализацией были шахматы.

На севере 11-го микрорайона, между домами № 146 по Ново-Вокзальной и № 139 по Московскому шоссе, долгое время сохранялся пустырь.

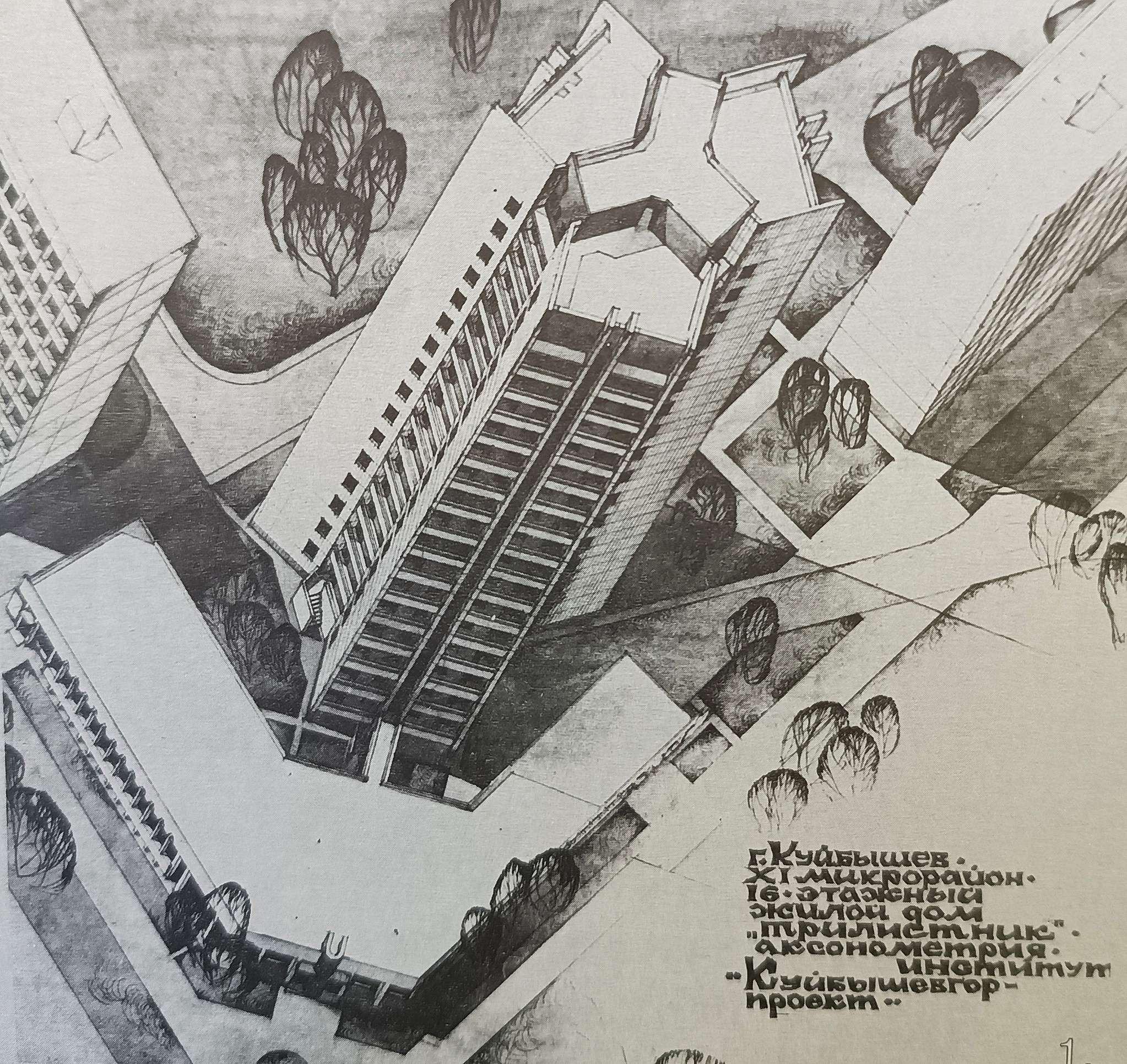

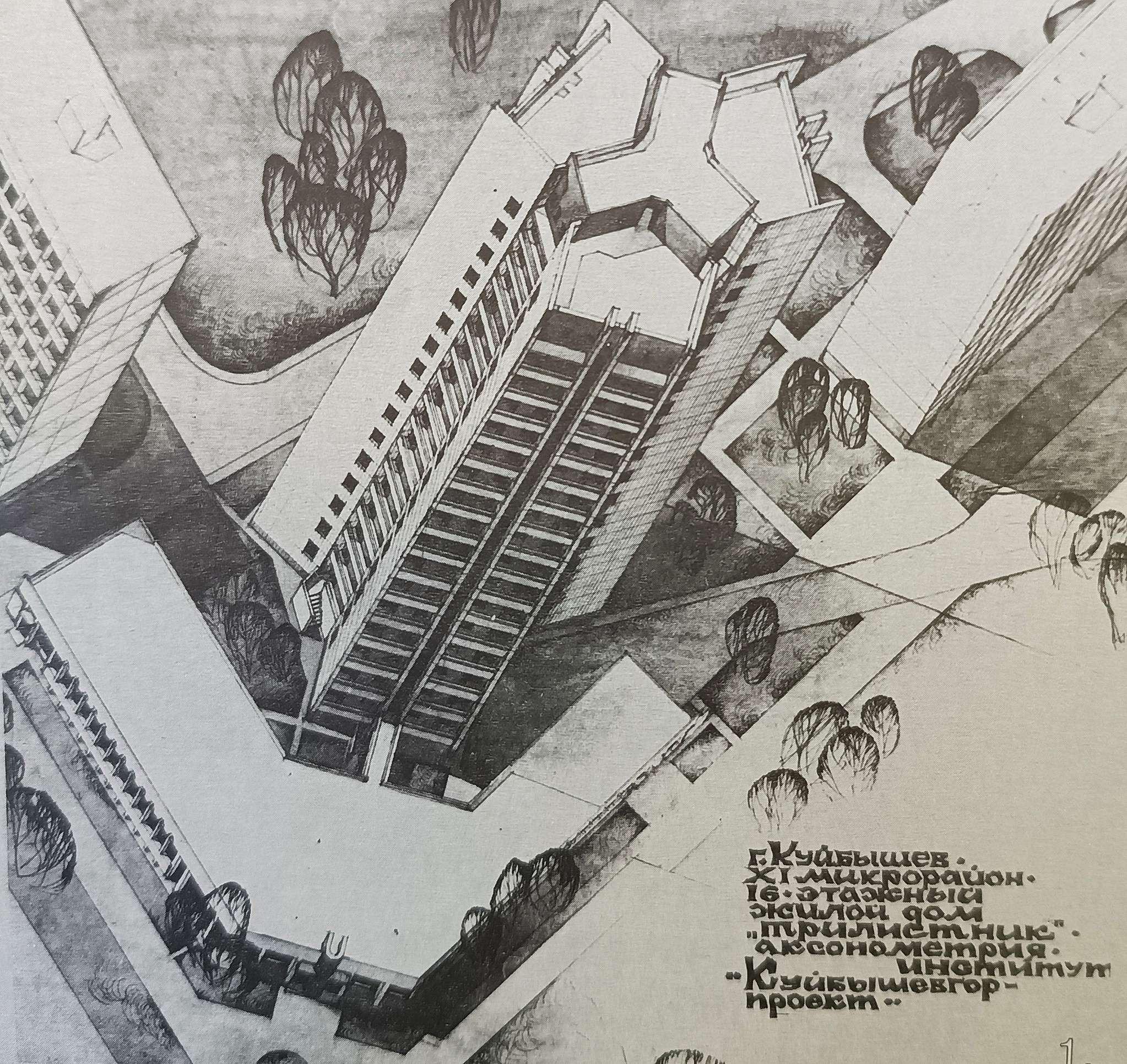

По проекту 1965 года здесь должны были стоять типовые панельные дома. Но, видимо, потом было решено украсить этот перекресток архитектурной доминантой. Работавший в Куйбышевгорпроекте архитектор Владимир Антончев хотел видеть здесь свой авторский «Трилистник». Проект этого дома он разработал в 1978 году.

Увы, «Трилистник» Антончева в 11-м микрорайоне так и не появился.

В середине 1990-х архитектор Леонид Кудеров разработал новый проект. Вместо свечки «Трилистника» здесь началось строительство дома-вставки переменной этажности (от 16 до 20).

В итоге была взята высота всего в 15 этажей, да и внешний вид здания стал куда более простым. Такая «борьба с архитектурными излишествами» была вызвана, судя по всему, банальной экономией средств.

2000 год

2009 год

В 10-м микрорайоне был свой пустырь. На нем во второй половине 1990-х построили десятиэтажки с адресами Стара-Загора, 84а и 84б. Судя по их внешнему виду, они вероятнее всего были построены НИИ «Военпроект 347».

В конце 1990-х в 10-м микрорайоне появилось высшее учебное заведение. Тогда здание детского сада № 390 (Стара-Загора, 76) отдали филиалу Московского государственного педагогического института.

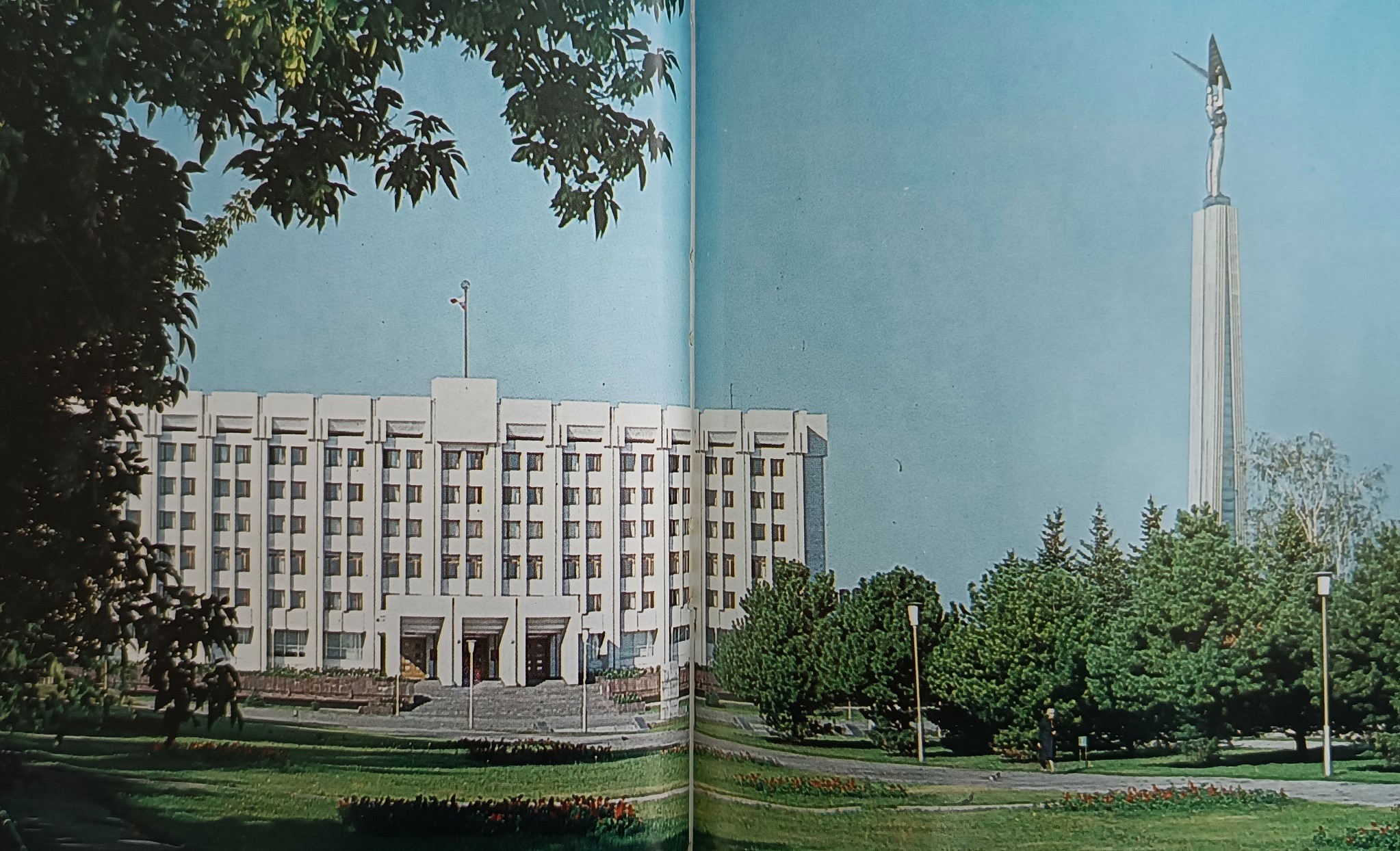

В 2010 году 10-й единственным из номерных собратьев-микрорайонов удостоился чести принять на своей территории площадь. Она получила имя Почетного гражданина Самары Алексея Росовского. На следующем фото он второй справа.

Алексей Росовский стал руководить Куйбышевским горисполкомом, когда номерные микрорайоны еще были макетами в архитектурных мастерских, а покинул этот пост, когда численность их жителей перевалила за 150 тысяч.

Жаль, что памятник товарищу Росовскому выдержан в слишком уж минималистичном ключе. На единственной площади Промышленного района хотелось бы видеть более масштабную композицию.

Читайте по теме:

В материале использованы фотографии и документы из фондов ЦГАСО и СОГАСПИ.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте

Март 1967 года.

Март 1967 года.

Февраль 1971 года.

Февраль 1971 года.

Июнь 1976 года

Июнь 1976 года