ЖИЗНЬ НА КОСТЯХ

13 загробных мест на карте Самары: чьи дома стоят на старых кладбищах

69 891

69 891

,

Сегодня по всей планете отмечают Канун дня всех святых, он же — Хэллоуин. Самый «страшный» праздник в году.

Наш сегодняшний материал тоже имеет зловещую окраску. Мы поговорим о тех районах и кварталах Самары, где когда-то находились кладбища. Однако по мере роста города все они были застроены. Там, где некогда высились могильные кресты, теперь стоят дома и школы, разбиты парки, работают стадионы.

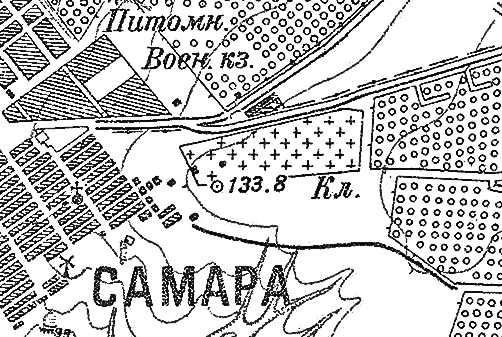

1. Микрорайон Крутые Ключи

Во время строительства первой очереди Крутых Ключей и ТЦ «Мега» было разрушено не менее четырех погребений древних венгров.

В 2010 году дети из прилегавших к стройке районов принесли в музей им. Алабина предметы, которые обычно встречаются в могилах древних мадьяров. Коллекция музея пополнилась саблей, деталями портупеи, ножом, фрагментами удил и 11 железными наконечниками стрел.

Сами же могилы в отсутствие археологов были безвозвратно разрушены застройщиками, которые не обратили внимания на захоронения во время земляных работ. Или просто не захотели этого сделать. Не заметить не только человеческие, но и лошадиные кости (древних венгров часто хоронили с конями) довольно трудно. Более того, в древневенгерских могилах довольно регулярно встречаются серебряные и золотые украшения. Вполне возможно, что не все предметы из захоронений добрались до музея.

Откуда же древние венгры появились в наших краях? Еще в 1970-х годах погребения с похожими находками были обнаружены на 116-м километре, а в прошлом десятилетии схожее захоронение было найдено в Волжском районе области. Дело в том, что именно на Средней Волге и в Приуралье находилась так называемая Великая Венгрия. И отсюда воинственные предки венгров перекочевали на территорию нынешней Восточной Европы, серьёзно обеспокоив жившие там европейские народы.

Не исключено, что под кошелевскими домами до сих пор немало останков людей, умерших еще в раннем Средневековье.

2. Кладбища Самарского района (XVI — XVII век)

Покуда наш город не стал «Новым Орлеаном» и «Русским Чикаго», отдельного городского кладбища в нем не было. Вот что по этому поводу писал в своих краеведческих заметках купец Константин Головкин:

«По основании города Самары кладбища существовали, как свидетельствуют раскопки тел умерших, почти при каждой из древних церквей, и потому собственно отдельного церковного погоста не было для похорон покойников».

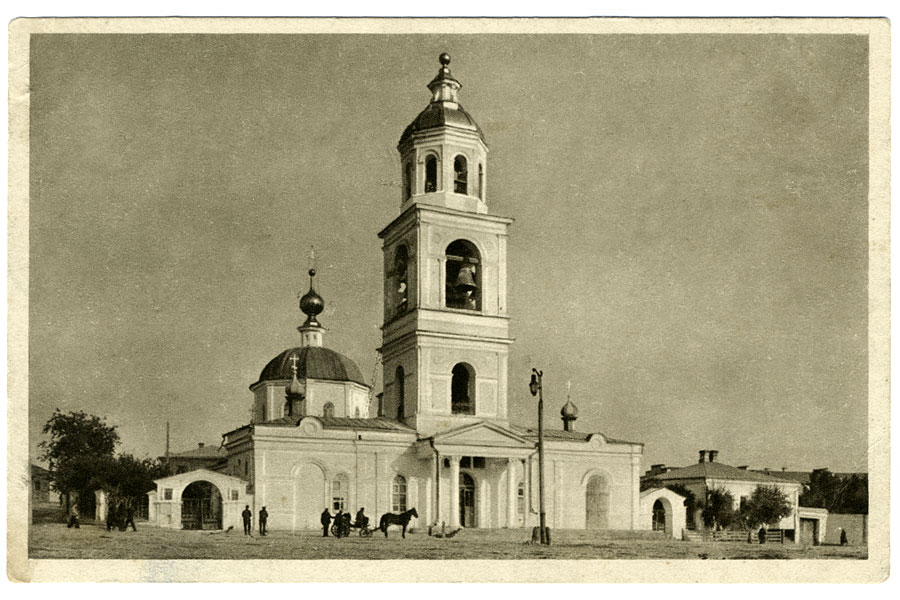

Пожалуй, самый известный погост существовал при Казанском соборе, который располагался на территории ныне снесенного завода клапанов.

Петр Алабин в своей книге «Двадцатипятилетие Самары как губернского города» писал, что в 1864 году при строительстве его Сретенского (южного) придела «находили в земле множество человеческих костей — доказательство вероятности существования на этом месте кладбища в самое первое время заселения Самары».

При Казанском соборе были похоронены известные государственные деятели, руководители Оренбургской экспедиции — Иван Кирилов и Василий Урусов. Подробнее об этом читайте здесь.

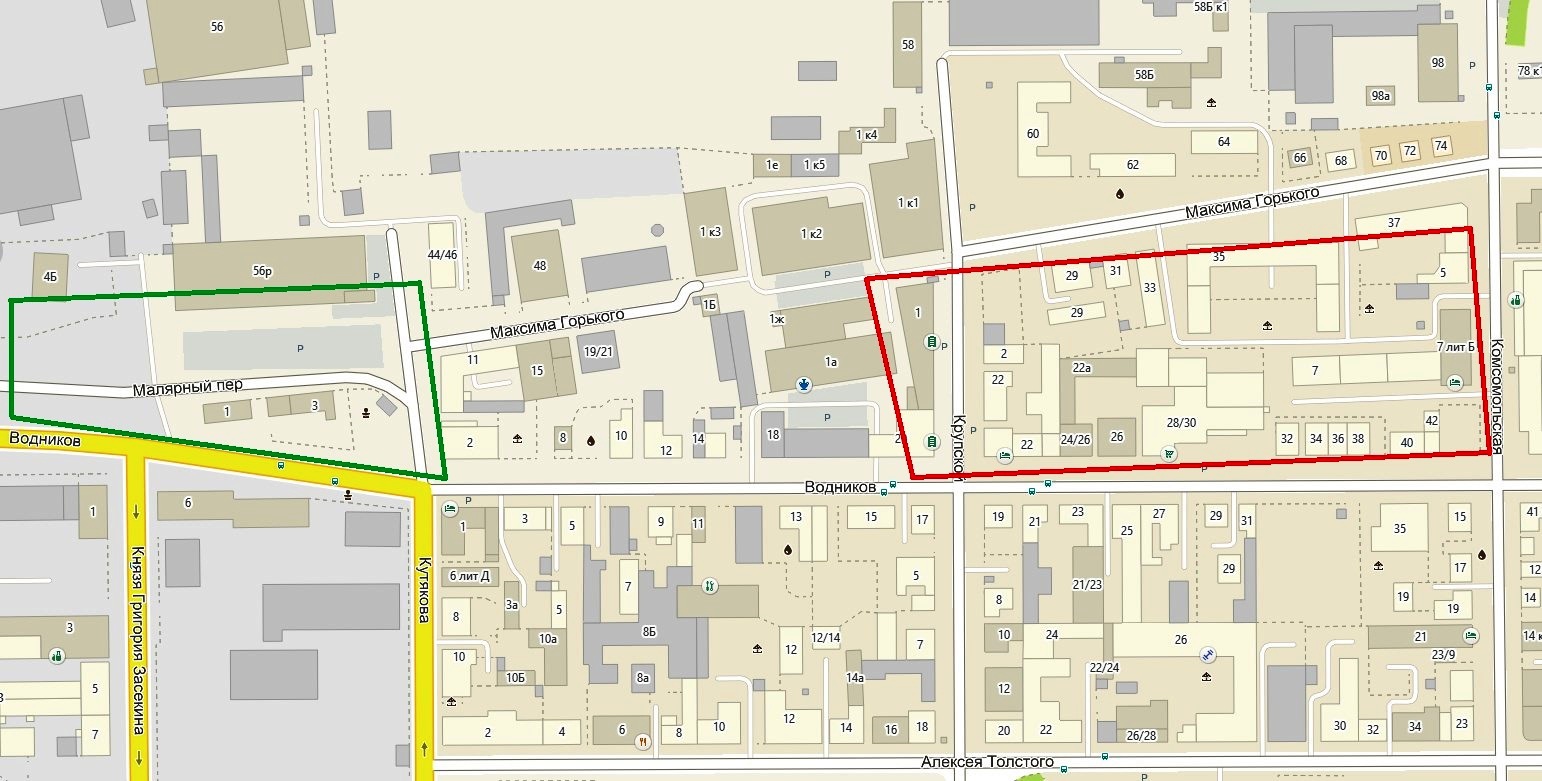

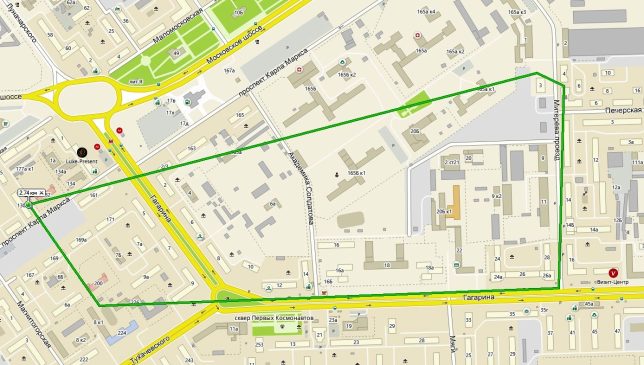

Традиционно кладбища имелись и при монастырях. Монастырей в Самаре XVII века было два, женский и мужской, названные в честь Преображения Господня. Их местоположение известно лишь приблизительно. Сугубо ориентировочная схема приведена ниже. Территория женского монастыря отмечена зеленым контуром, красным — место его кладбища.

В статье историка Андрея Макарова приводятся сведения, что при строительстве мельницы Башкирова (ныне ТЦ «СтройДом») не раз находили человеческие останки. Бывали такие случаи и в 1980-х годах. Можно предположить, что здесь находилось монастырское кладбище.

Константин Головкин приводит следующую информацию: «При устройстве пологого спуска к Волге по Успенской улице (ныне Комсомольская — прим. ред.) в районе церкви Алексея Митрополита от Набережной улицы и вверх по направлению к Казанской (ныне Алексея Толстого — прим. ред.) при земляных работах было найдено много человеческих костяков».

3. Первое общегородское кладбище

Точное время появления первого общегородского погоста можно датировать серединой XVIII века. Вот что пишет Константин Головкин: «Кладбище было на теперешней Саратовской улице, в местности, где дом муллы, у стоявшей там Вознесенской церкви, что тогда была за городом».

Дополним эти сведения воспоминаниями Петра Алабина: «Вознесенская церковь первоначально стояла на месте, где ныне стоит Успенская церковь, и, как видно из церковной летописи, сгорела 20 апреля 1765 года. В том же году она была выстроена на кладбище, где теперь дом бывший Сливкова, на Саратовской улице, против дома муллы».

Попытаемся соотнести эти сообщения с нынешним обликом Самары. Дом муллы стоял на месте трехэтажной сталинки работы Петра Щербачева (Фрунзе, 25). Однако в списках ОКН дается другой адрес — Фрунзе, 29. Так или иначе, примерная локация понятна.

Теперь разберемся с Вознесенской церковью. Впервые она была построена в XVIII веке на углу нынешних улиц Водников и Комсомольской. В 1765 году сгорела (позднее на ее месте была построена Успенская церковь) и была восстановлена уже на улице Саратовской (Фрунзе), близ кладбища.

В 1807 году сгорела вновь, но опять же была восстановлена. К книге «Святыни Самарского края» есть информация, что в 1813 году по причине закрытия погоста деревянная Вознесенская церковь была перенесена на свое нынешнее место на улице Степана Разина. В 1841 году началось ее возведение в камне.

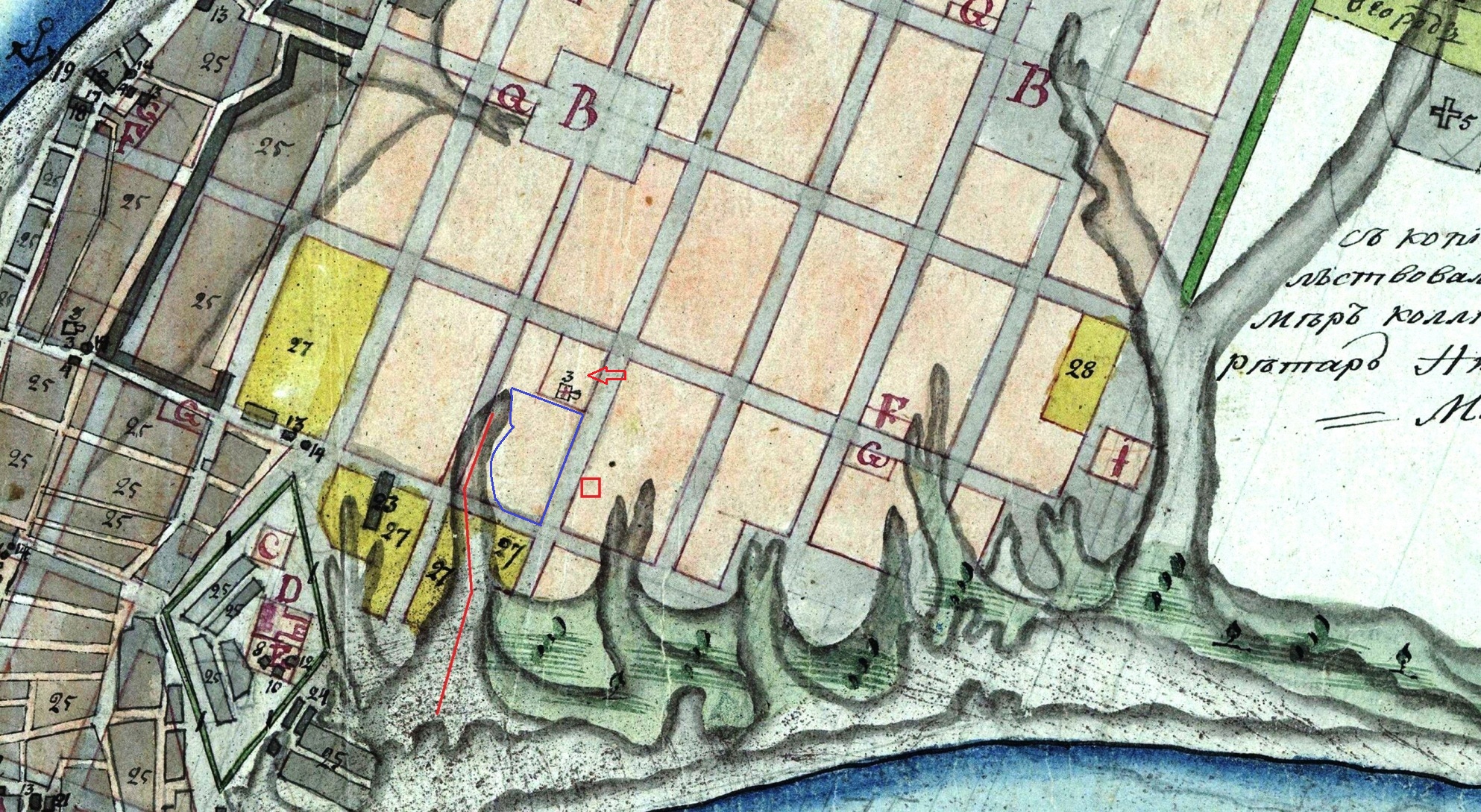

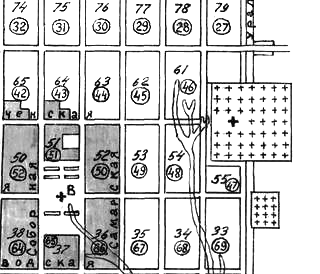

Взглянем на план Самары 1804 года. Условные обозначения таковы:

красная линия — Кладбищенский овраг,

красный квадрат — примерное место Дома муллы,

красная стрелка указывает на территорию Вознесенской церкви (угол Фрунзе и Пионерской),

в синем контуре — примерная территория первого общегородского кладбища.

С большой вероятностью можно констатировать, что оно занимало квартал в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской (ближе к углу последних двух).

4. Второе общегородское кладбище

По плану развития Самары 1804 года границами города становились улицы Самарская и Рабочая. Таким образом, первое общегородское кладбище оказывалось внутри Самары, в связи с чем ему было подобрано новое место за тогдашней городской чертой.

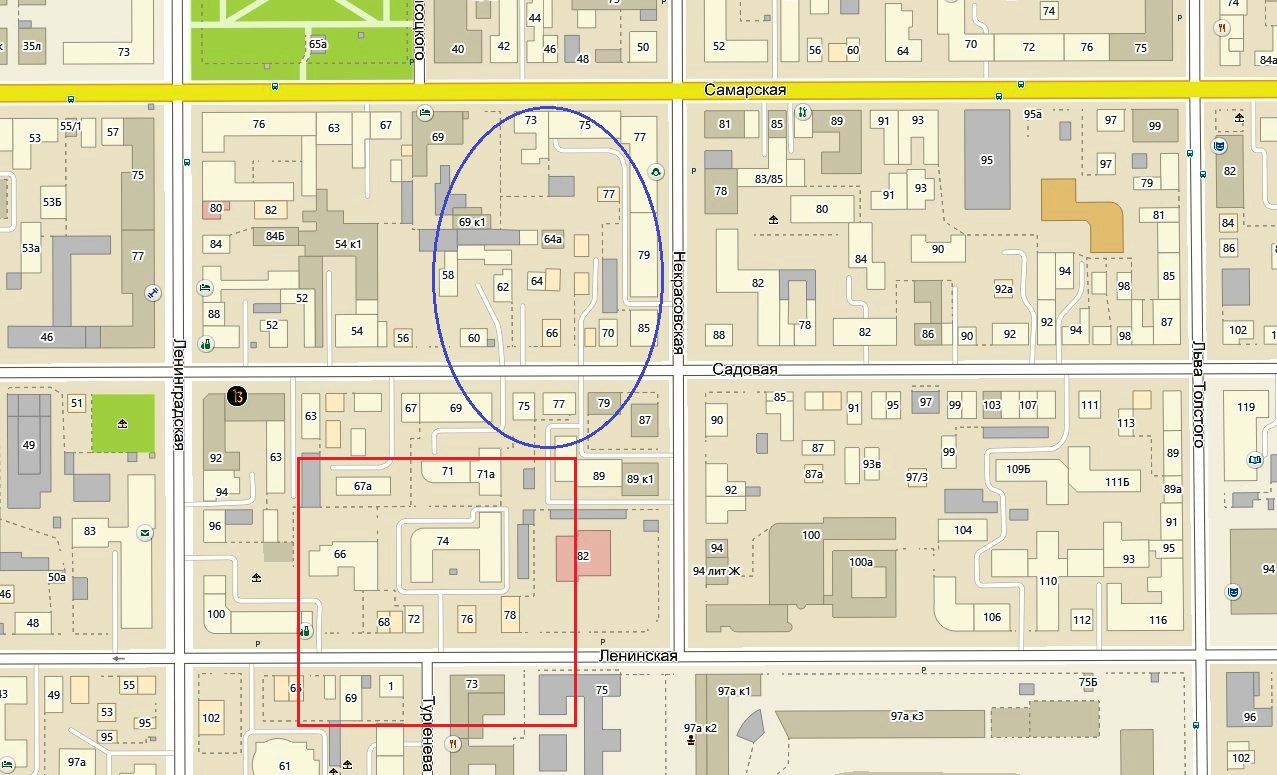

Вот что об этом пишет Константин Головкин: «На плане 1804 г. кладбище показано вне черты города, по правую сторону почтовой дороги, ведущей из г. Самары в Оренбург <…> в нынешнем квартале между Предтеченской и Панской, Самарской и Садовой улицами, занимая 1/2 квартала к Предтеченской улице».

Вместе с тем, глядя на этот план, легко убедиться, что кладбище было все-таки между Садовой и Ленинской. От улицы Самарской кладбище отделял овраг.

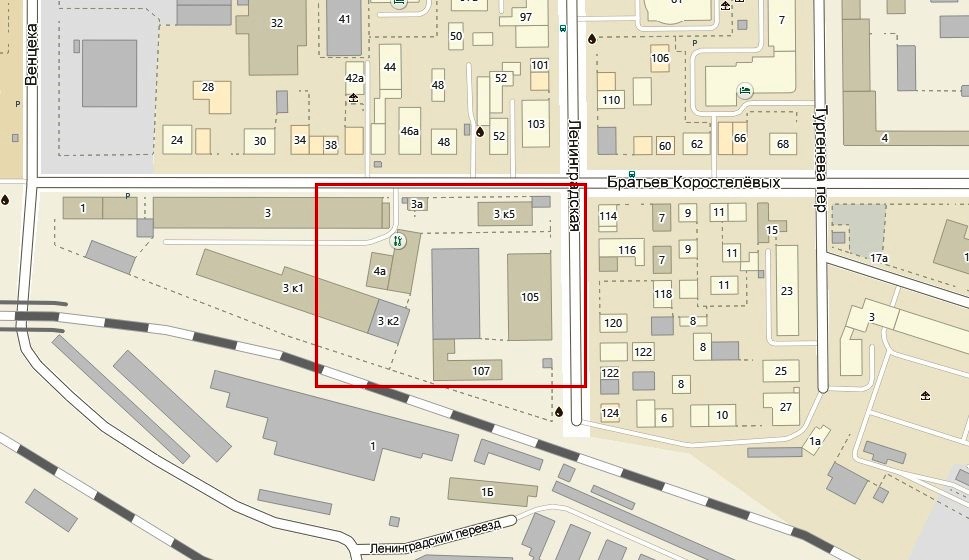

Попытаемся перенести его границы на современную карту города. В красном контуре границы второго общегородского погоста по плану 1804 года, синим овалом отмечены его границы по мнению Константина Головкина.

Существовало кладбище на этом месте примерно с 1810-х до 1830-х годов.

5. Старое (Покровское) кладбище

Было названо в честь Покровского собора, ныне имеющего статус кафедрального. Собор строился с 1857 по 1861 год, большое финансовое участие в его судьбе приняли самарские купцы Шихобаловы.

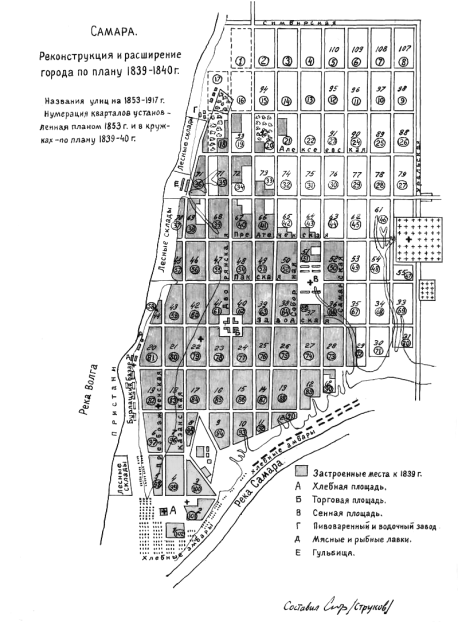

Но кладбище появилось здесь значительно раньше. Его можно обнаружить на плане города 1839 года. Тогда Самара еще немного увеличилась в размерах. Границами города стали нынешние улицы Братьев Коростелевых и Ульяновская.

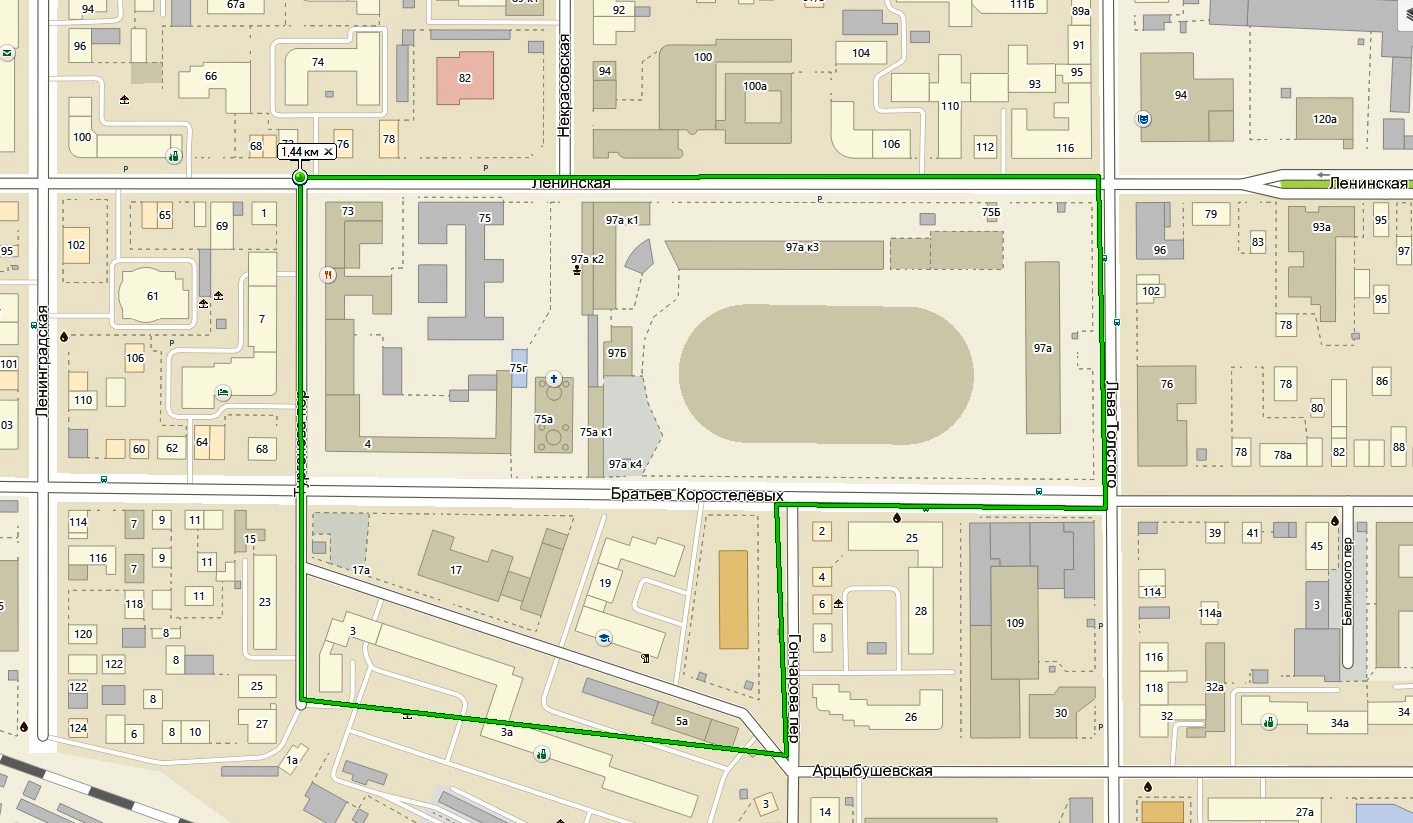

Погост занимал достаточно большой участок в границах нынешних улицы Ленинской, переулка Тургенева, железнодорожных путей и Арцыбушевской. По соседству с ним мы видим еще одно кладбище поменьше. По сообщению Константина Головкина, это было кладбище старообрядцев. Вот его примерное местоположение на современной карте Самары.

Покровское кладбище было закрыто на рубеже 1850—1860-х годов, просуществовав около 30 лет. Здесь располагался и склеп главных меценатов Покровского собора — купеческого клана Шихобаловых.

Ныне большую часть Покровского кладбища занимает стадион «Динамо». Но не стоит думать, что погост был обращен в спортивную арену после прихода к власти безбожников-большевиков. Еще в 1867 году на месте Покровского кладбища был открыт одноименный сад. А уже на месте сада был построен стадион «Динамо».

Общая территория Покровского кладбища в переложении на современную карту такова:

Обратите внимание на коричневый прямоугольник. Это детский сад, строительство которого заморожено в связи с необходимостью проведения археологических изысканий. В октябре 2016 года при перекладке труб на улице Ленинской также были обнаружены человеческие останки.

6. Всехсвятское кладбище

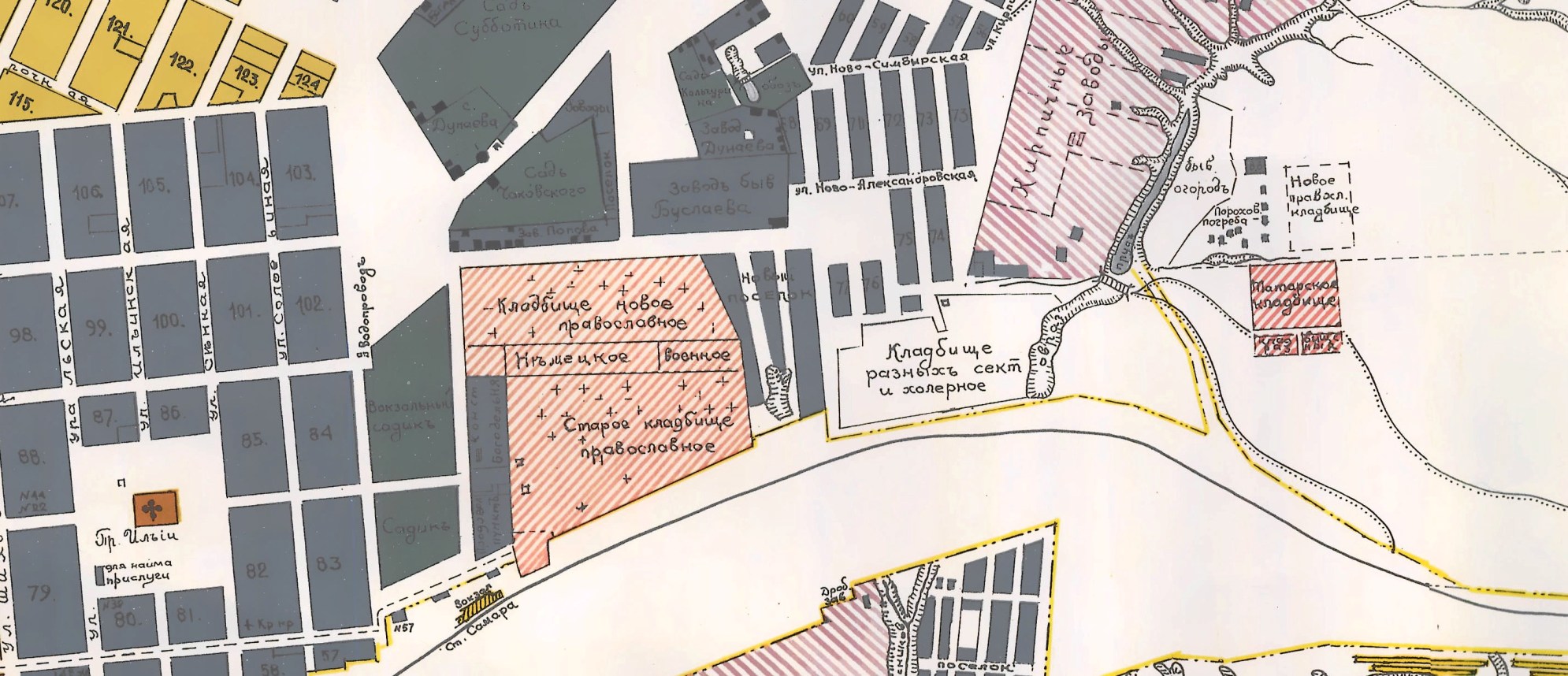

Самое главное дореволюционное кладбище Самары. Впервые место под него было отведено в 1853 году — площадью 17 десятин (18,5 гектара).

Спустя четыре года был составлен его план с разбивкой на кварталы. Тогда Самара еще не стала железнодорожным центром, поэтому большая часть кладбища находилась на территории нынешних ж/д путей.

Вот что пишет по этому поводу Константин Головкин: «В 1860 году кладбище (имеется в виду общегородское — прим. ред.) вновь было перенесено на место своего настоящего существования (речь идет о первой половине 1920-х годов). Но в несколько лет после образования этого третьего кладбища город опять приблизился, и в недавнее время у его ограды возведены великолепные здания станции Оренбургской железной дороги, под полотно которой отошла довольная часть места, отведенного кладбищу».

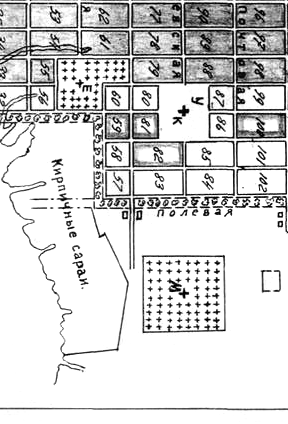

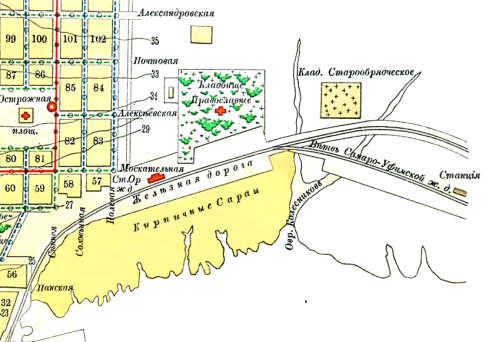

Здание вокзала было построено в 1876 году. К этому времени границы Всехсвятского кладбища «подстроились» под железнодорожные пути. Это хорошо видно на схеме города 1886 года. Обратите внимание, что на ней появляется еще одно кладбище — старообрядческое, находящееся еще дальше от цивилизации (его примерные границы мы обозначили синим контуром).

Еще один интересный участок кладбища «выступает» к полотну железной дороги близ вокзала. Этот участок также принадлежал старообрядцам-единоверцам, чья церковь когда-то стояла на углу улиц Фрунзе и Некрасовской.

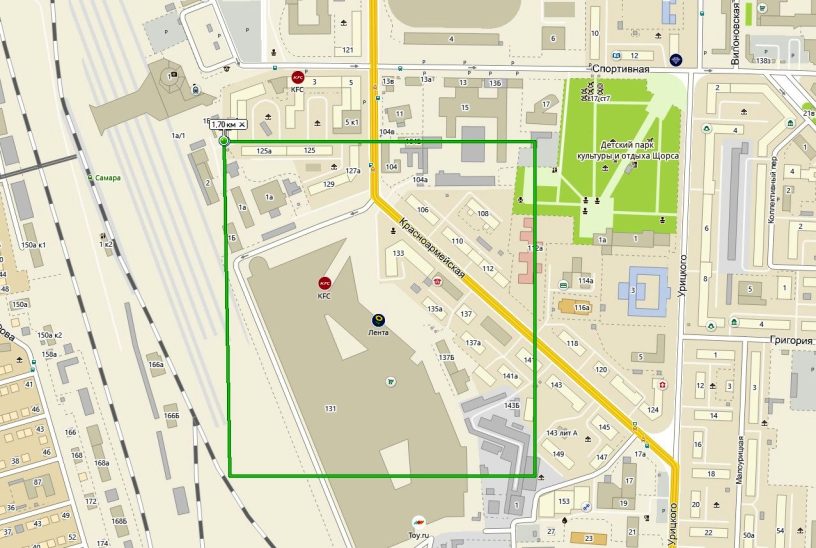

Обратите внимание, что первоначально в территорию Всехсвятского кладбища не входил парк Щорса. Своего максимального размера погост достиг к началу XX века, что видно на карте 1910 года.

Как видите, Всехсвятское кладбище несколько увеличилось в размерах за счет нового православного кладбища, которое как раз таки занимало территорию нынешнего парка Щорса. На месте крупнейшего дореволюционного погоста сейчас построена масса жилых домов с адресами по улице Красноармейской (№№ 106-124 и 125-149).

Кладбище старообрядческое теперь называлось «разных сект и холерное». Сейчас его территорию занимает промзона, разбавленная двумя свежими новостройками с адресами по улице Мечникова (№№ 3 и 5). В этой чудной местности, зажатой между двумя кладбищами и полотном железной дороги, умудрялись даже жить люди. Назывался этот район Новый поселок, но куда чаще встречается название Закладбищенский.

На Всехсвятском кладбище было похоронено немало известных людей:

— Евдокия Шаляпина (мать Федора Шаляпина),

— Александра Бостром (мать Алексея Толстого),

— Андрей Хардин (присяжный поверенный, помощником которого был Владимир Ульянов),

— Виктор Мамонтов (актер городского театра, погибший на сцене),

— Михаил Челышев (городской голова, депутат Государственной думы),

— Николай Щорс (красный полководец, «украинский Чапаев»),

— Константин Головкин (купец, художник, краевед),

— Сергей Платонов (известный русский историк).

В 1926 году Всехсвятское кладбище официально было закрыто, хотя захоронения здесь продолжались до середины 1930-х годов. После этого территория стала постепенно застраиваться. Одним из первых расположившихся здесь предприятий стал хлебозавод № 2, открытый в 1933 году.

По другую сторону улицы Красноармейской находился вагоноремонтный завод, в годы войны переформатированный под производство кабелей. Именно на его территории в 1949 году удалось отыскать останки знаменитого красного командира Николая Щорса.

Он был перезахоронен на территории Городского кладбища (Партизанская, 71), которое существовало с 1932 года, заменив Всехсвятское в качестве главного погоста Самары.

В 2013 году началось возведение ТЦ «Гудок», который целиком и полностью находится на территории Всехсвятского кладбища. Не особо заморачиваясь, строители вывозили грунт с человеческими останками на берег Самарки, что было обнаружено местными жителями, а с их подачи и самарскими блогерами.

В итоге строительные работы были прекращены, и на площадке будущего ТЦ стали работать археологи, проведшие все необходимые работы по эксгумации останков.

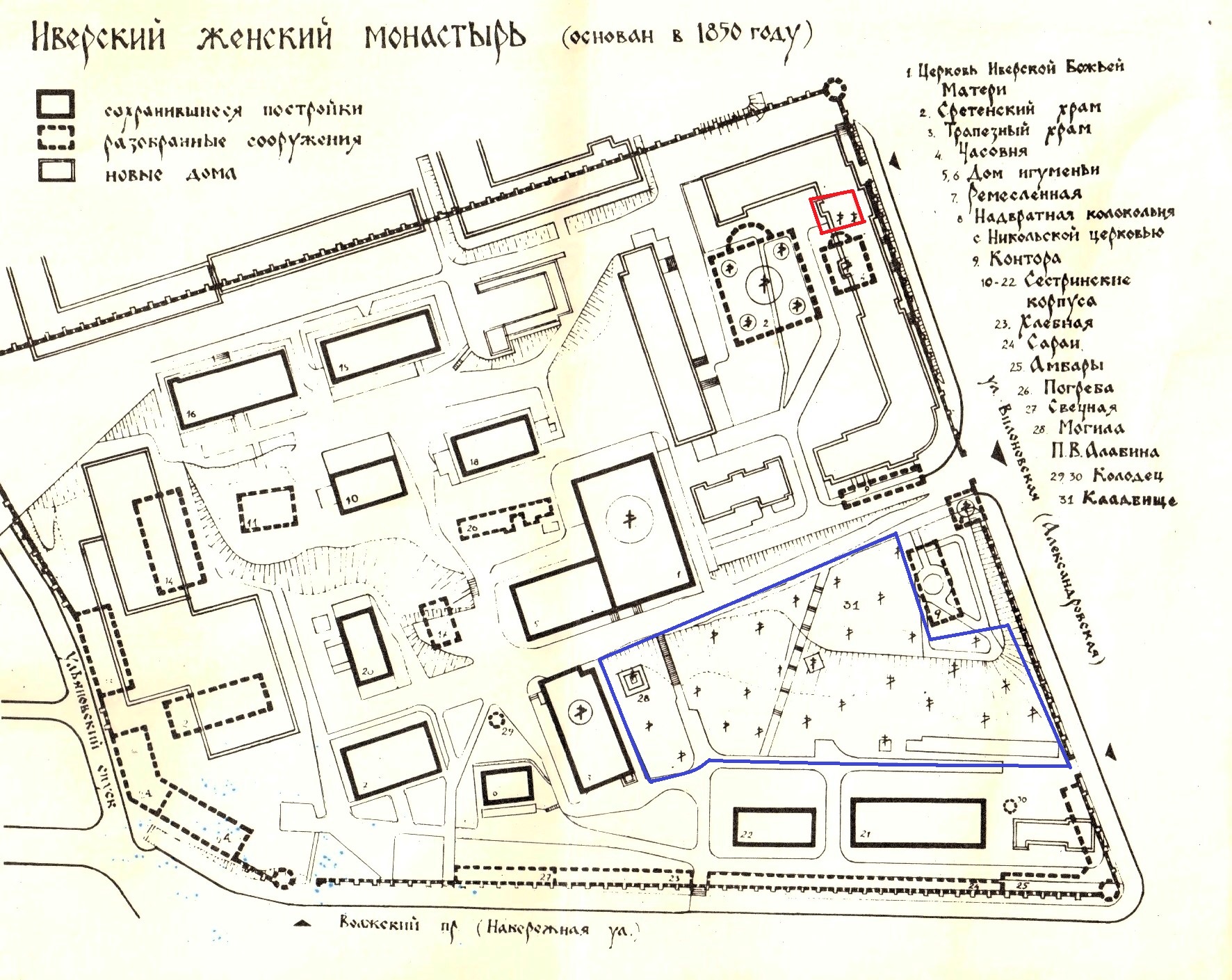

7. Кладбище Иверского монастыря

На территории монастыря было два кладбища. Верхнее (выделено красным) рядом со Сретенским храмом, на котором хоронили священнослужителей, и нижнее, на котором хоронили монахинь, а также мирян за отдельную плату.

Как видно из схемы, верхнее кладбище было совсем небольшим и располагалось на месте обкомовского дома (Вилоновская, 2А). Что касается нижнего кладбища, оно было в разы больше. Купцов и дворян здесь хоронили поближе к Церкви Иерусалимской иконы Божией Матери, людей попроще — ближе к нынешней улице Вилоновской. Среди похороненных здесь:

— Петр Алабин (городской голова, общественный деятель),

— Александр Щербачев (архитектор),

— купцы Николай Иванцов, Александр Курлин, Иван Новокрещенов и другие.

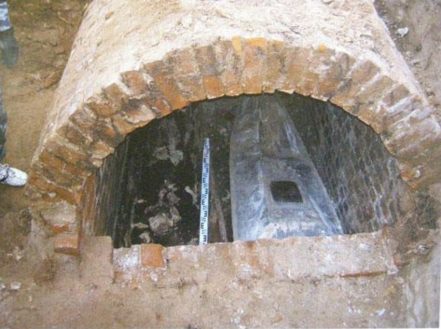

В 2006—2008 годах на территории нижнего кладбища Иверского монастыря были проведены масштабные археологические раскопки.

С их результатами вы можете ознакомиться по ссылке.

8. Кладбище архиерейского скита

В 1867 году в девяти верстах от города была организована киновия — Загородный архиерейский скит. Ныне от комплекса его зданий осталось лишь одно.

В списке списке объектов культурного наследия оно именуется как «Трапезная загородного Архиерейского скита (Иоанно-Предтеченская церковь)» (Ново-Вокзальная, 178).

На карте 1927 года к юго-западу от него отмечено кладбище.

Судя по всему, оно находилось на территории за основным корпусом СПИД-центра (Ново-Садовая, 226).

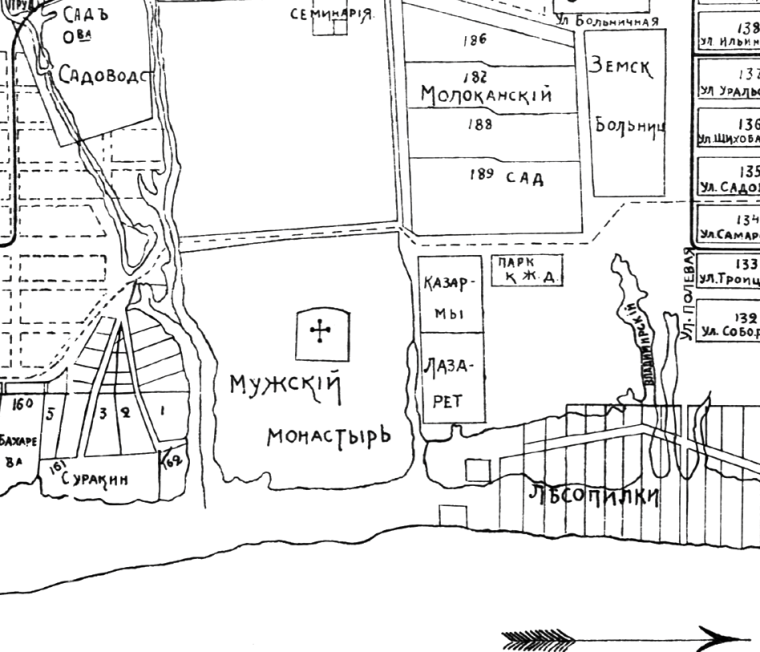

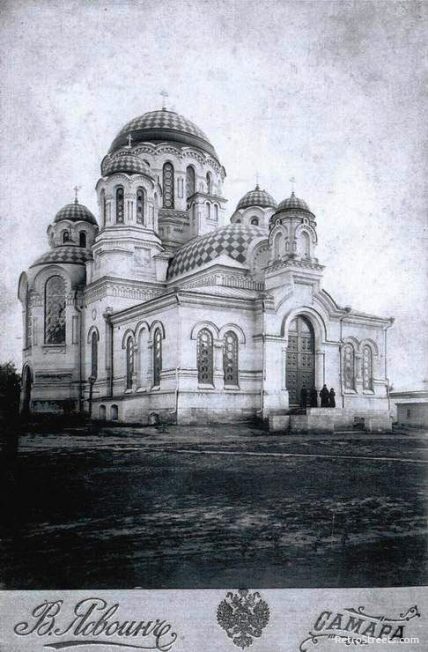

9. Николаевский мужской монастырь

Еще один монастырь, на сей раз мужской. Располагался на территории так называемого Еврейского квартала (официальное название — IV микрорайон центра).

Ныне от Николаевского мужского монастыря остались лишь две постройки, бывшие братские корпуса, где жили монахи. Сейчас это детский сад № 391 (Осипенко, 12) и административное здание (Осипенко, 10А). Монастырское кладбище располагалось поблизости, ориентировочно на месте спортивной площадки школы № 16.

Из известных самарцев, похороненных здесь, нужно упомянуть купца Егора Аннаева и врача Нестора Постникова. После революции кладбище было закрыто, собор Николая Чудотворца в 1930 году разобрали на кирпичи, которые использовались при строительстве Фабрики-кухни.

10. Кладбище Мещанского поселка

В разгар печально известного голода в Поволжье в Самаре появилось еще одно кладбище. Вот что пишет о нем Константин Головкин:

«В 1921 году горкомхоз отвел новую площадь земли для кладбища на месте скакового ипподрома за городом между дорогой в Черновку и Смышляевку. Громадная площадь земли была со всех сторон обрыта глубоким рвом, работу каковую производили голодающие и безработные».

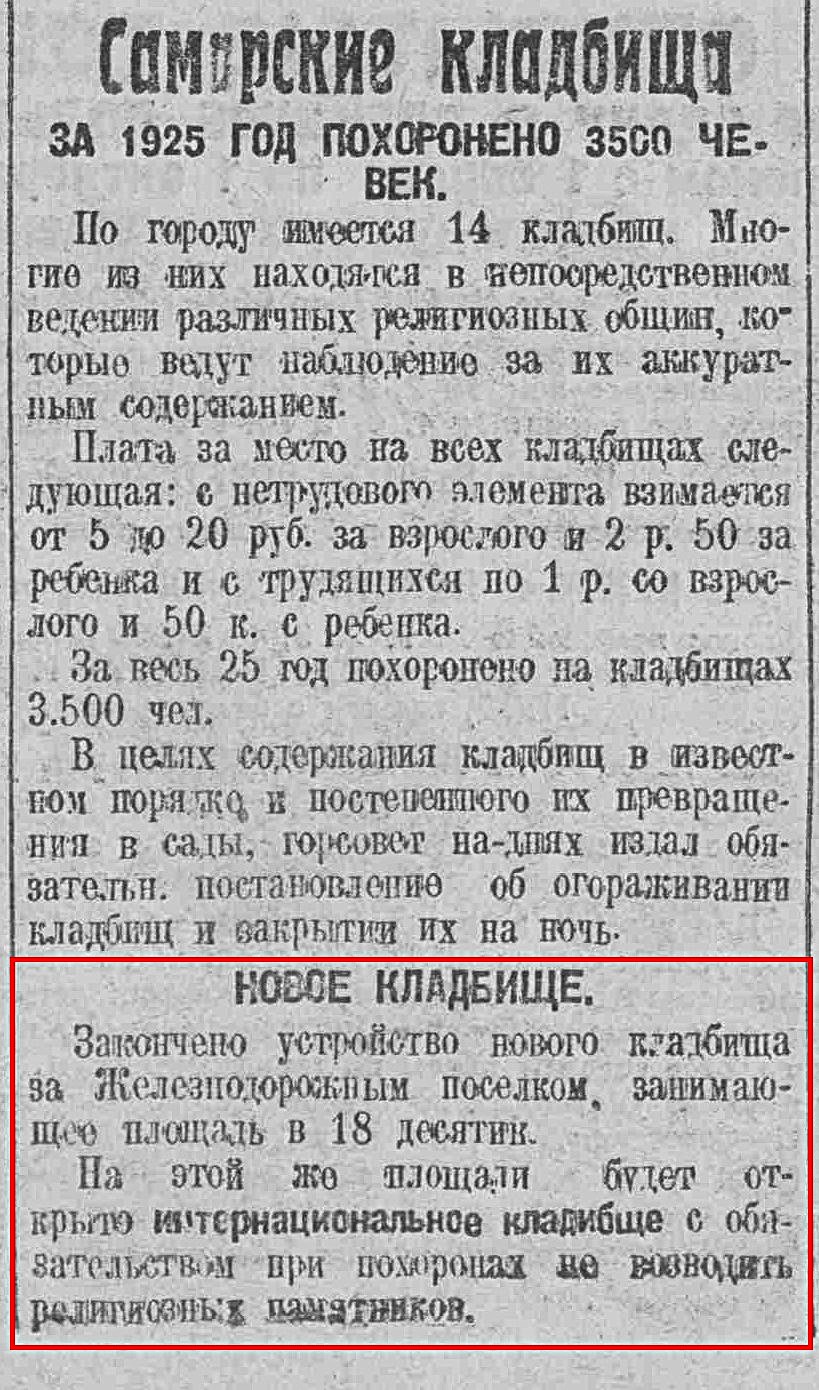

Газета «Коммуна» от 13 января 1924 года писала: «С весны будут произведены работы по устройству подъезда к кладбищам и построены необходимые службы».

Однако его обустройство завершилось лишь спустя два года.

Газета «Коммуна» март 1926 года

Этот погост просуществовал до рубежа 1920—30-х годов. Его упразднили из-за открытия Городского кладбища и строительства комплекса зданий Куйбышевской клинической больницы (ныне — клиники СамГМУ).

11. Кладбище на площади Чапаева

Непродолжительное время в 1918 году бывшая Театральная площадь называлась Красной, и по примеру Москвы на ней стали хоронить павших борцов с контрреволюцией.

Первым стал рабочий Трубочного завода Михаил Степанов, который был убит выстрелом неизвестного во время дежурства у дверей Белого дома (Фрунзе, 167). Общее количество похороненных в сквере напротив городского театра товарищей к 1923 году достигло дюжины.

Справа — памятник на могиле жертв контрреволюции.

В 1932 году на этом месте был установлен памятник Василию Чапаеву. Подробнее о всех похороненных на этом погосте читайте здесь.

12. Кладбище поселка Томашев Колок

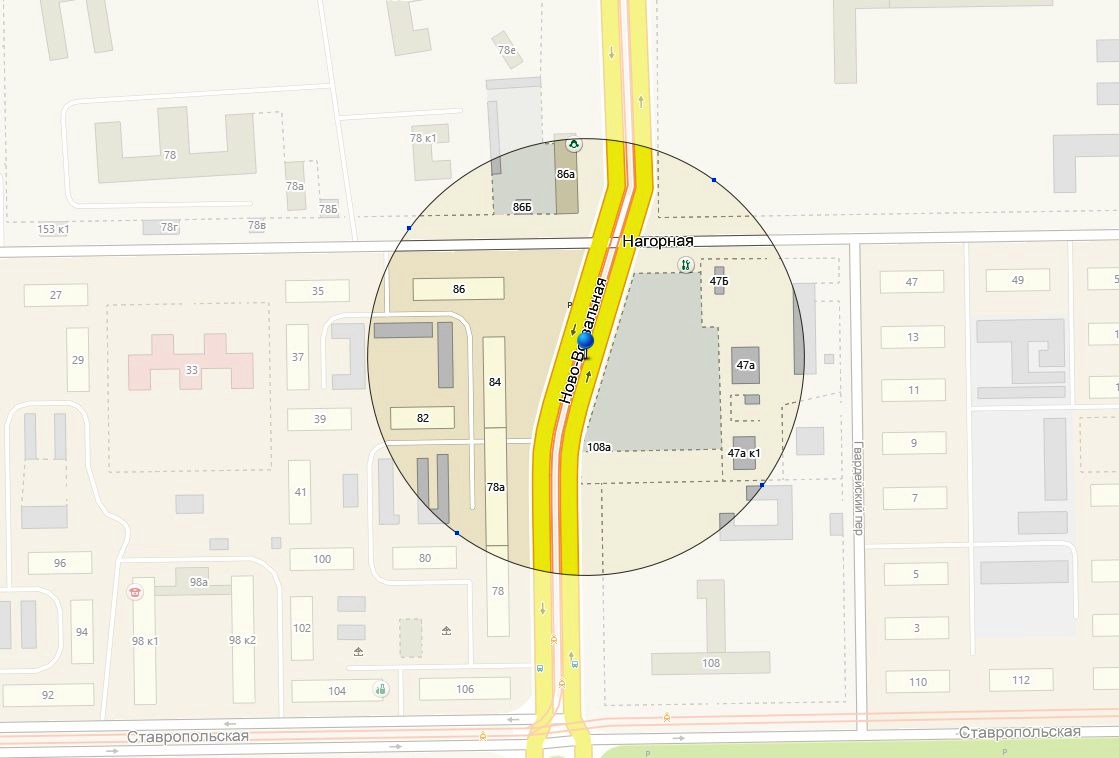

В 1888 году была открыта психиатрическая больница на нынешней улице Нагорной. Ближайший к ней населенный пункт — хутор Томашев Колок — находился на территории нынешнего 8-го микрорайона.

В районе пересечения нынешних улиц Нагорной и Ново-Вокзальной находилось кладбище, где хоронили пациентов больницы.

Этот погост закрыли, скорее всего, в начале 1940-х годов, когда было организовано Безымянское кладбище.

В 2025 году близ перекрестка Ново-Вокзальной и Нагорной начали возведение ЖК. Перед началом строительных работ на место были вызваны археологи.

В ходе раскопок наличие погоста на месте будущего ЖК «Ласточка» было подтверждено.

13. Кладбища Безымянлага

Если с захоронениями времен «Большого террора» все ясно и они намертво, пусть и без каких-либо реальных доказательств, привязаны к парку Гагарина, то вот с кладбищами времен Великой Отечественной все не так просто.

Из архивных документов доподлинно известно, что официальное кладбище Безымянлага располагалось на Мехзаводском участке. Точной географической привязки, как вы понимаете, нет. В документах лишь указывается, что оно находилось в 10-12 километрах от основной площадки, то есть нынешнего Юнгородка.

Кладбище было большим. Так, в начале 1942 года похоронная команда, состоящая из ста человек, не успевала хоронить умерших.

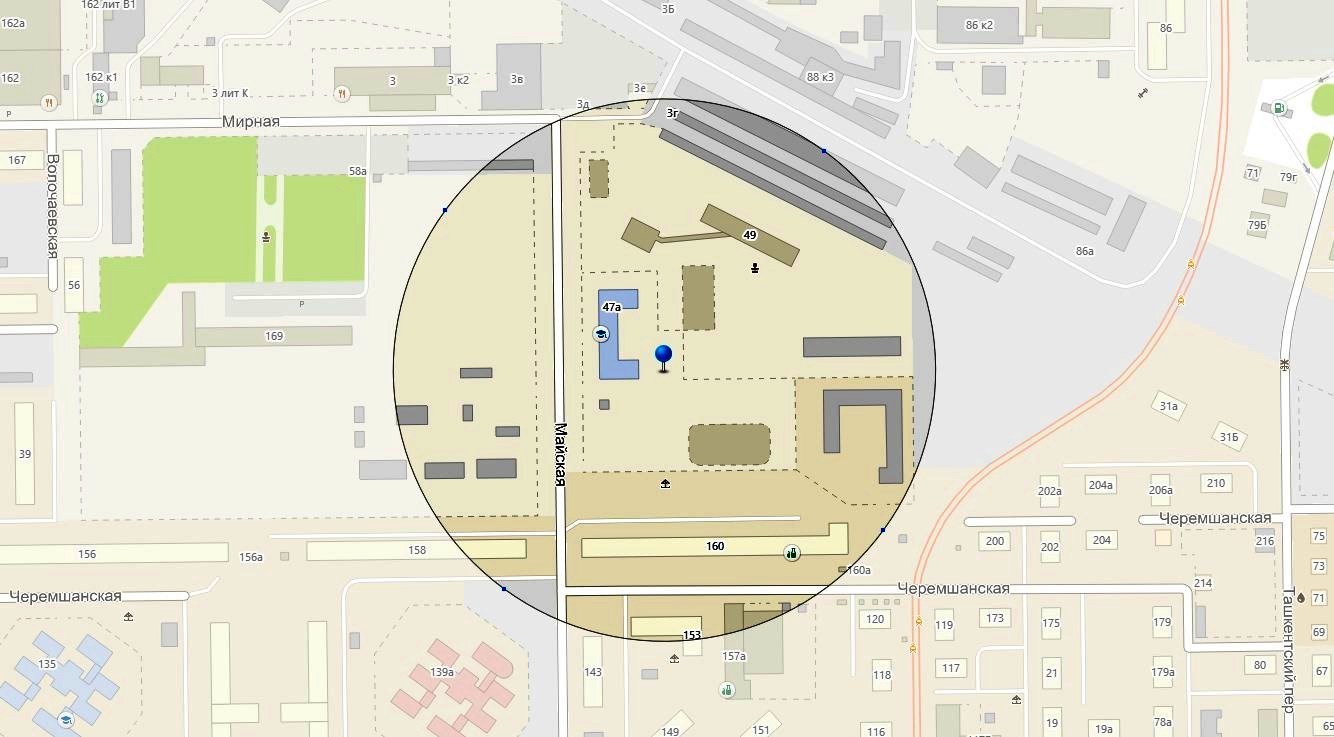

Неофициальных погостов, сведения о которых доступны лишь со слов очевидцев, куда больше. Наиболее заслуживающей доверия мы считаем информацию о кладбище в районе нынешней школы № 73.

Захоронения были обнаружены при строительстве дома № 160 по Черемшанской в середине 1980-х годов. Вот как описаны тогдашние события в блоге Игоря Кондратьева:

«Конечно же, начались раскопки. И вот там все было вперемешку, черепа, руки, ноги. Хорошо помню детские, много было проломленных, расколотых, с дырками. На следующий день кто-то приехал, огородили ленточкой, ну, а потом стройку продолжили.»

На самом деле это кладбище отмечено еще на карте 1940 года. На него указывает красная стрелка. Находилось оно на нынешней территории школы № 73 (Майская, 47а) и дома № 160 по улице Черемшанской.

Помимо версии с Безымянлагом, существуют еще две версии его появления. Более вероятная заключается в том, что этот погост был организован в 1930-х годах одновременно с застройкой Пролетарского поселка, большая часть которого в 1980-х стала 16 микрорайоном.

Однако есть версия, что это кладбище появилось раньше и использовалось жителями уже упомянутого нами хутора Томашев Колок.

Годы «Большого террора» и Великой Отечественной войны дают плодородную почву для поисков утраченных погостов.

Один из них, по мнению блогера Владимира Нехорошева, находился на территории нынешнего парка «Молодежный». В годы войны на нем якобы хоронили пациентов больницы Семашко, которых не удалось спасти.

Позднее, в 1948 году, здешние воинские захоронения перенесли на действующее и поныне Безымянское кладбище.

Так называемые «хирургические отходы» и неопознанные трупы захоранивали на пустырях, примерно в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской, Воронежской и Черемшанской. Когда в середине 1950-х годов здесь стали возводить двухэтажный «Поселок мастеров» (он же — «Красные дома»), строители при земляных работах натыкались на весьма неприятные «сюрпризы».

Подробнее об этом можно прочесть здесь. Но помните, что никаких реальных доказательств этой кладбищенской легенды нет.

Все погосты, о которых мы сегодня рассказали, также нанесены на яндекс-карту.

Фото обложки взято здесь

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте