ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1986 — 1990 годах: микрорайоны от Поляны Фрунзе до завода Тарасова, новое здание филармонии, открытие метрополитена и пуск ракеты «Буран»

2 520

2 520

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1986 по 1990 год.

Первое произнесение

Рассматриваемая нами сегодня пятилетка совпала со временем так называемой «перестройки». Этим термином принято обозначать комплекс преобразований в экономическом и политическом устройстве страны, инициированный генсеком Михаилом Горбачёвым.

Впервые слово перестройка прозвучало на территории Куйбышевской области. 8 апреля 1986 года на встрече с рабочими Волжского автозавода Горбачев произнес следующую фразу:

«Начинать нужно сначала с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и способах работы. Скажу откровенно, если мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь».

Вообще в наш регион генсек прибыл 7 апреля. В этот день он провел встречу с работниками металлургического завода им. Ленина.

Затем была поездка по городу с посещением памятника Ленину на площади Революции и мемориального комплекса на площади Славы.

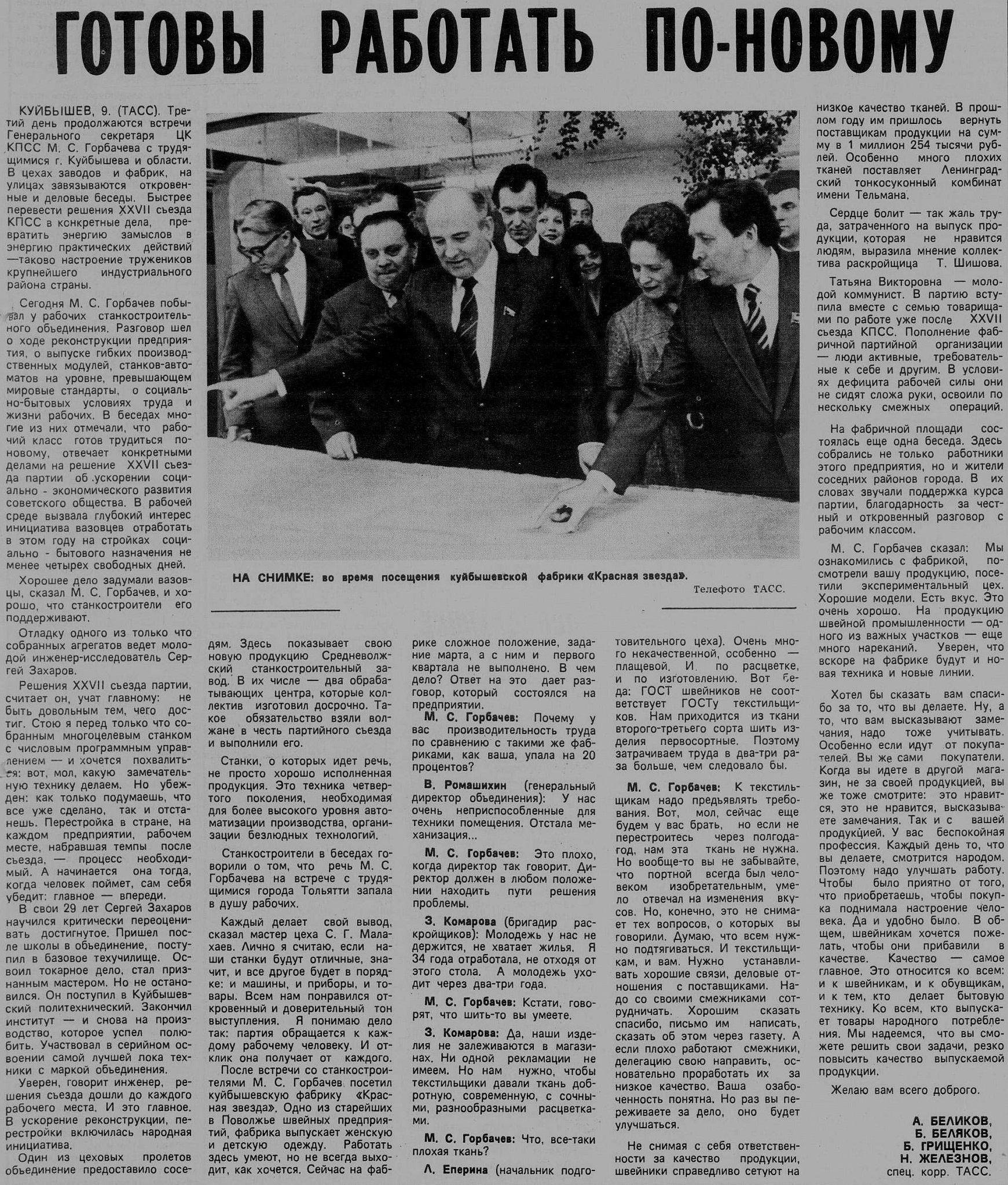

8 апреля Горбачев провел в Тольятти, к вечеру вернувшись в Куйбышев. На следующий день он посетил завод координатно-расточных станков на улице 22 Партсъезда, далее отправился в старую Самару на швейную фабрику «Красная звезда» (Фрунзе, 96).

В поездке Михаила Сергеевича сопровождала супруга Раиса Максимовна, которую можно видеть на предыдущем фото.

Большой материал о посещении генсеком «Красной звезды» опубликовала газета «Правда».

В 1991 году уже не Куйбышев, а Самару посетит человек, ставший преемником Михаил Горбачева в роли руководителя нашей страны. Но об этом мы расскажем в следующем материале нашего спецпроекта.

Градостроительное развитие Куйбышева: движение к Волге и за Самару

Во второй половине 1980-х годов самой активно застраиваемой локацией города была территория между Московским шоссе и улицей Солнечной.

Здесь продолжалась застройка Приволжского микрорайона, о котором мы писали в прошлом материале нашего спецпроекта.

Отметим, что в 1988 году появилась одна из его главных достопримечательностей — магазин мебели и хозтоваров, прозванный за свою форму «Шапито» (Георгия Димитрова, 101).

В год 400-летия Куйбышева сотни семей отметили новоселье в домах микрорайонов «Ипподром» и «Метеоцентр», проекты которых разрабатывали известные куйбышевские архитекторы Альфред Хахалин и Алексей Герасимов.

Границей между микрорайонами стала улица 14-я Ипподромная, в 1986 году получившая имя летчика, Героя Советского Союза Георгия Губанова.

На ней планировалось обустроить бульвар, который должен был стать продолжением парка в 7-м микрорайоне (ныне — «Воронежские озера»).

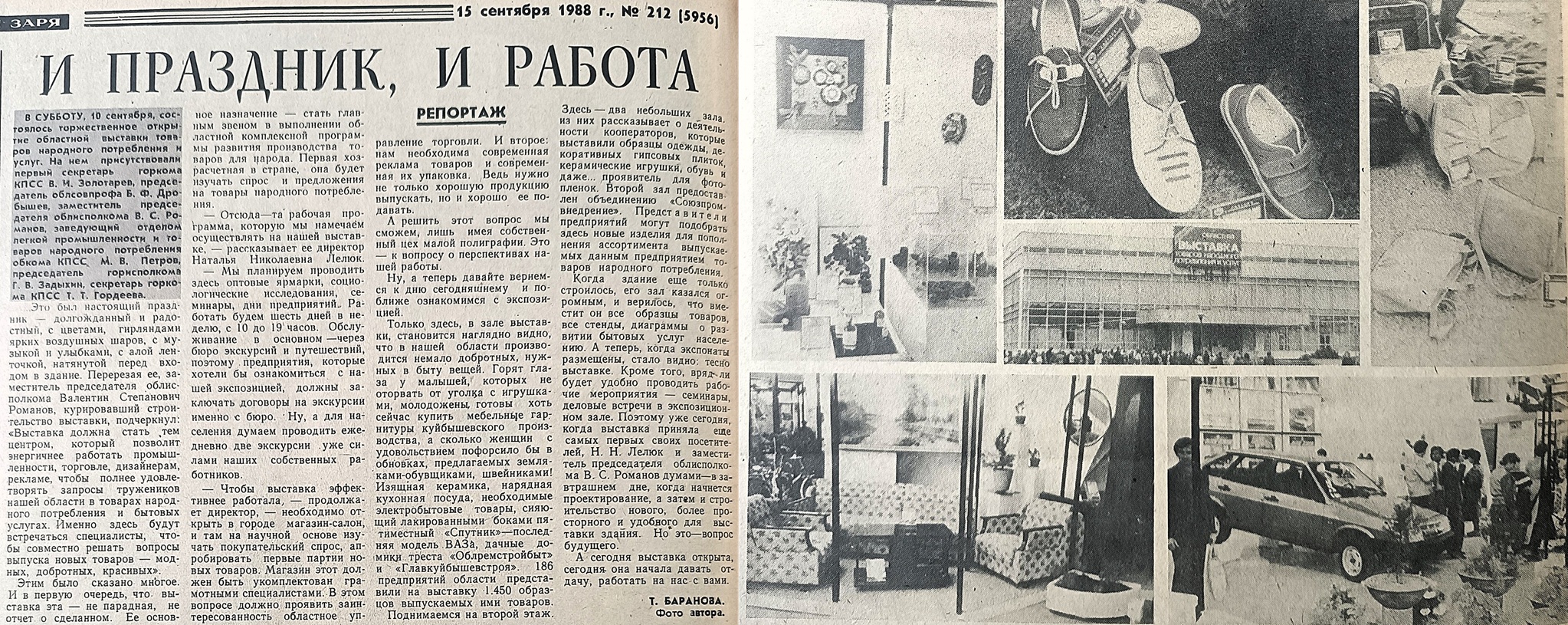

Упомянутый в статье «Новь старой улицы» магазин и салон Областной выставки товаров народного потребления (Московское шоссе, 264) открылся в сентябре 1988 года.

Здание сохранилось до наших дней, хоть и в сильно перестроенном виде. А вот возведенная в середине 1980-х годов судейская вышка ипподрома, равно как и сам этот спортивный объект, уже давно стали частью истории.

Что касается жилого массива «Солнечный», то его микрорайоны разместились между одноимённой улицей и Ново-Садовой. Строители пришли сюда в год 400-летия Куйбышева, а первые дома были приняты в эксплуатацию уже в 1987-м.

Застройка «Солнечных» микрорайонов шла в северо-восточном направлении, от улицы 22 Партсъезда в сторону проспекта Кирова.

Большая часть здешних домов — девятиэтажки проекта «90к», разработанного институтом «Куйбышевгорпроект» и получившего в 1986 году серебряную медаль ВДНХ.

Ныне жилмассив «Солнечный» состоит из шести микрорайонов. К 1990 году были возведены три из них.

11 августа 1990 года. Микрорайон «Солнечный-3». Вид от строящегося дома № 271 по улице Ново-Вокзальной в сторону перекрестка улиц Губанова и Солнечной.

Если «Солнечный» все-таки был достроен, пусть и в начале XXI века, то вот проект жилмассива «Самарское Заречье» так и остался на бумаге.

Идея застройки левого берега реки Самары, напротив территории нынешнего Железнодорожного района, появилась у куйбышевских градостроителей в 1970 году.

Спустя два года идею в реальный проект превратил институт «Ленгипрогор». Строительство «Самарского Заречья» было одобрено в Госстрое и Госплане РСФСР. Дальнейшую работу над проектом поручили «Куйбышевгражданпроекту».

Планы были грандиозные. Упомянутая выше 1-я очередь «Самарского Заречья» по количеству жителей должна была превзойти Приволжский микрорайон.

Об этом можно прочесть в интервью главного архитектора проекта Владимира Никишкова газете «Волжская заря» от 21 августа 1985 года.

Обращает на себя внимание то, что по территории «Самарского Заречья» должна была пройти магистраль «Центральная», работы над созданием которой начались в 1985 году.

Ниже представлена часть макета генерального плана развития Куйбышева до 2005 года, в правой части которого мы можем видеть «Самарское Заречье» во всей его красе.

Условные обозначения:

1 — Южный мост,

2 — не построенный мост в районе железнодорожной платформы «Речная». По нему же должны были курсировать в том числе и поезда метро.

3 — мост на магистрали «Центральная»,

4 — железнодорожный мост через реку Самара,

5 — старый автомобильный мост между улицами Водников и Главной.

Красной стрелкой обозначен еще один мост, но его описания в куйбышевских газетах найти не удалось.

Строительство микрорайонов «Самарского Заречья» было единственным шансом для нашего города достичь показателей анонсированной в начале 1986 года госпрограммы «Жилье-2000», согласно которой каждая советская семья к началу нового тысячелетия должна была иметь отдельную квартиру или дом.

Главный архитектор Куйбышева Владимир Жуков в интервью «Волжской заре» в январе 1988 года сообщал:

Прорабатывались, например, и варианты с районом вдоль Ракитовского шоссе. Но от него отказались — под снос попадали дачные массивы».

Здесь мы осмелимся немного поправить товарища Жукова. Скорее всего он имел в виду проектируемый жилмассив «Ракитовка», который на самом деле более тяготел к улице Алма-Атинской (красная линия). Синей линией на следующем макете отмечена улица Стара-Загора, а зеленой — Московское шоссе.

Возвращаемся к интервью главного архитектора Куйбышева «Волжской заре»:

Там планируется возвести массив с населением до 350 тысяч жителей. Первые дома должны быть сданы в эксплуатацию в 13-й пятилетке. Здесь уже начато строительство котельной, ведутся работы по намыву территории на незатапливаемую отметку, прокладываются дороги».

Заметьте, что сроки строительства первых домов сдвинулись с 12-й пятилетки на 13-ю, то есть на 1991—1995 годы. Но в постсоветский период все работы над этим проектом были свернуты.

Знаковый перекресток Самары

На вторую половину 1980-х годов пришелся финальный этап застройки проспекта Ленина. Его можно смело именовать «проспектом долгостроев», так как путь многих объектов от проекта до ввода в эксплуатацию занял более 10 лет. А ведь на карте города проспект Ленина появился еще в конце 1960-х…

Его превращение в полноценную городскую магистраль произошло лишь в конце 1980-х годов. А вот, например, как выглядел его отрезок от Полевой до Первомайской в начале этого десятилетия.

Здесь в 1987 году построили новое здание для медицинского училища (ныне — медколледж им. Ляпиной), а через дорогу стройтрест № 11 возвел в 1989-м дом с адресом проспект Ленина, 2а.

На другой оконечности проспекта Ленина в 1986 году построили дом № 15. Эта шестнадцатиэтажка относится к серии II-60. Первые подобные дома в Куйбышеве возвели в 1977 на улице Стара-Загора.

Но наибольшее их количество в годы перестройки было построено в Автограде.

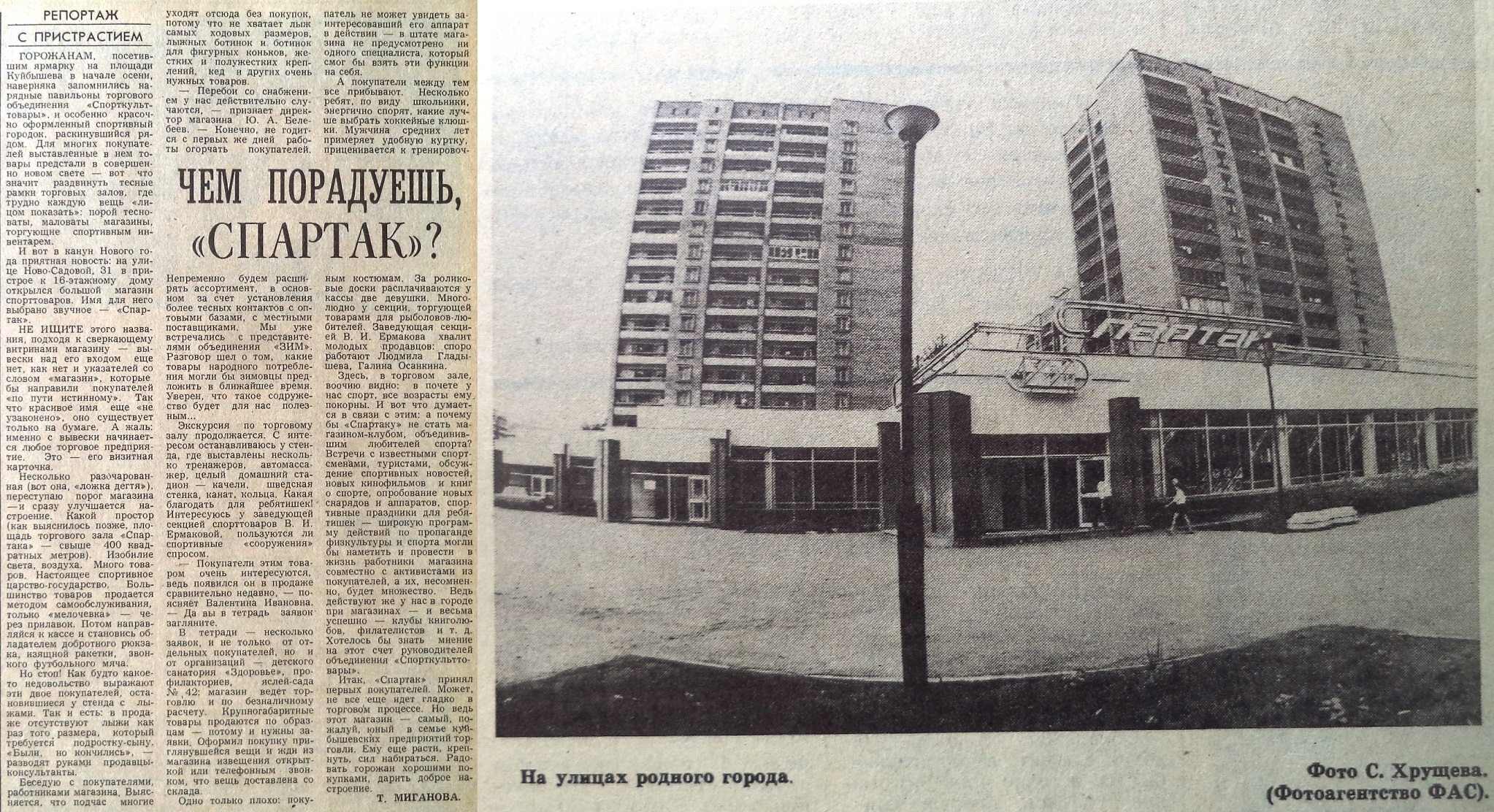

Пересечение проспекта Ленина и улицы Ново-Садовой архитектурно оформили два шестнадцатиэтажных дома, возведенных заводом им. Масленникова. В пристрое к ним открылся крупный магазин спорттоваров «Спартак».

Но самые градостроительно значимые объекты в конце 1980-х годов появились на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко.

Еще в 1978 году здесь началось возведение здания для Областной научной библиотеки вместимостью два миллиона томов. Строили крупнейший в Куйбышеве храм книги по индивидуальному проекту архитектора Андрея Гозака.

Проблемы на объекте начались еще на стадии нулевого цикла.

«Волжская Коммуна» 26 августа 1979 года.

Проект в ходе строительства был переработан в сторону упрощения. Новоселье на проспекте Ленина Областная научная библиотека отметила лишь 1 сентября 1989 года.

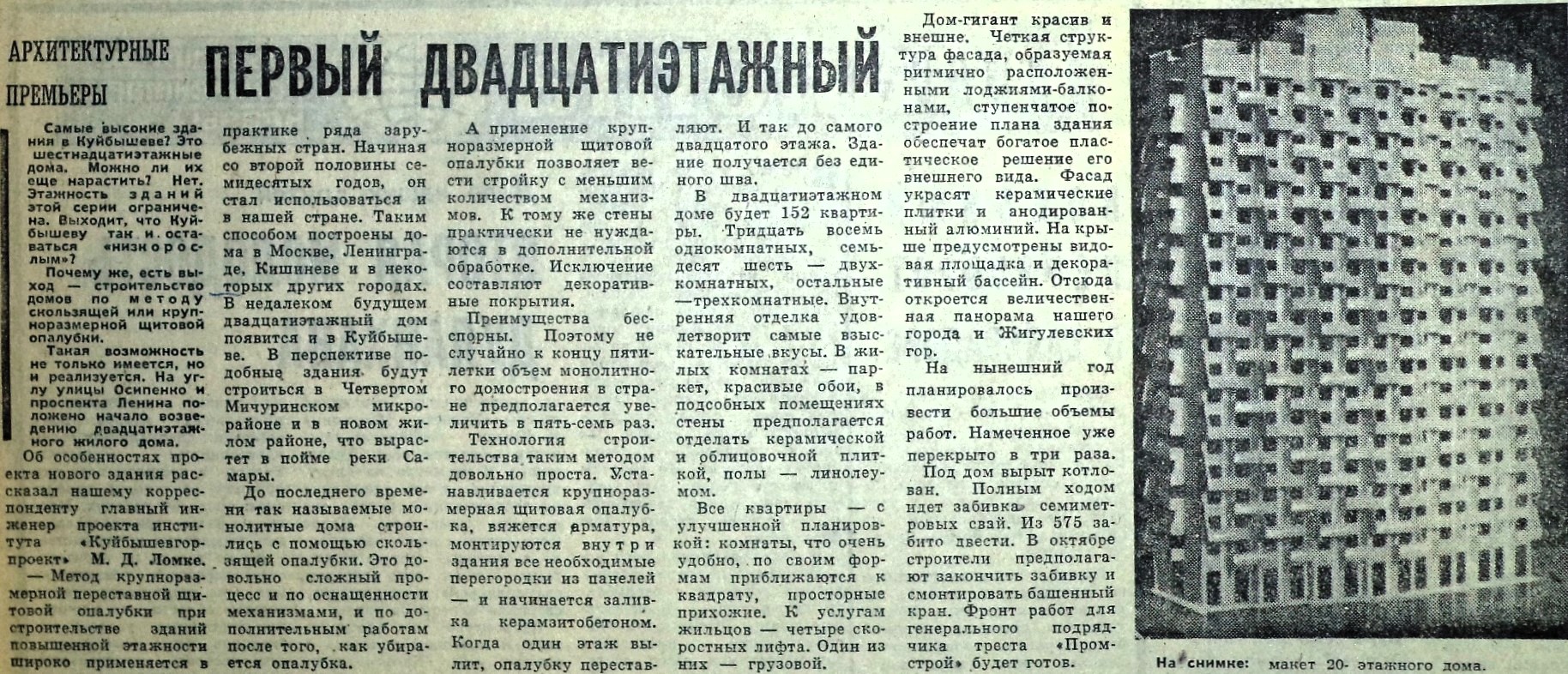

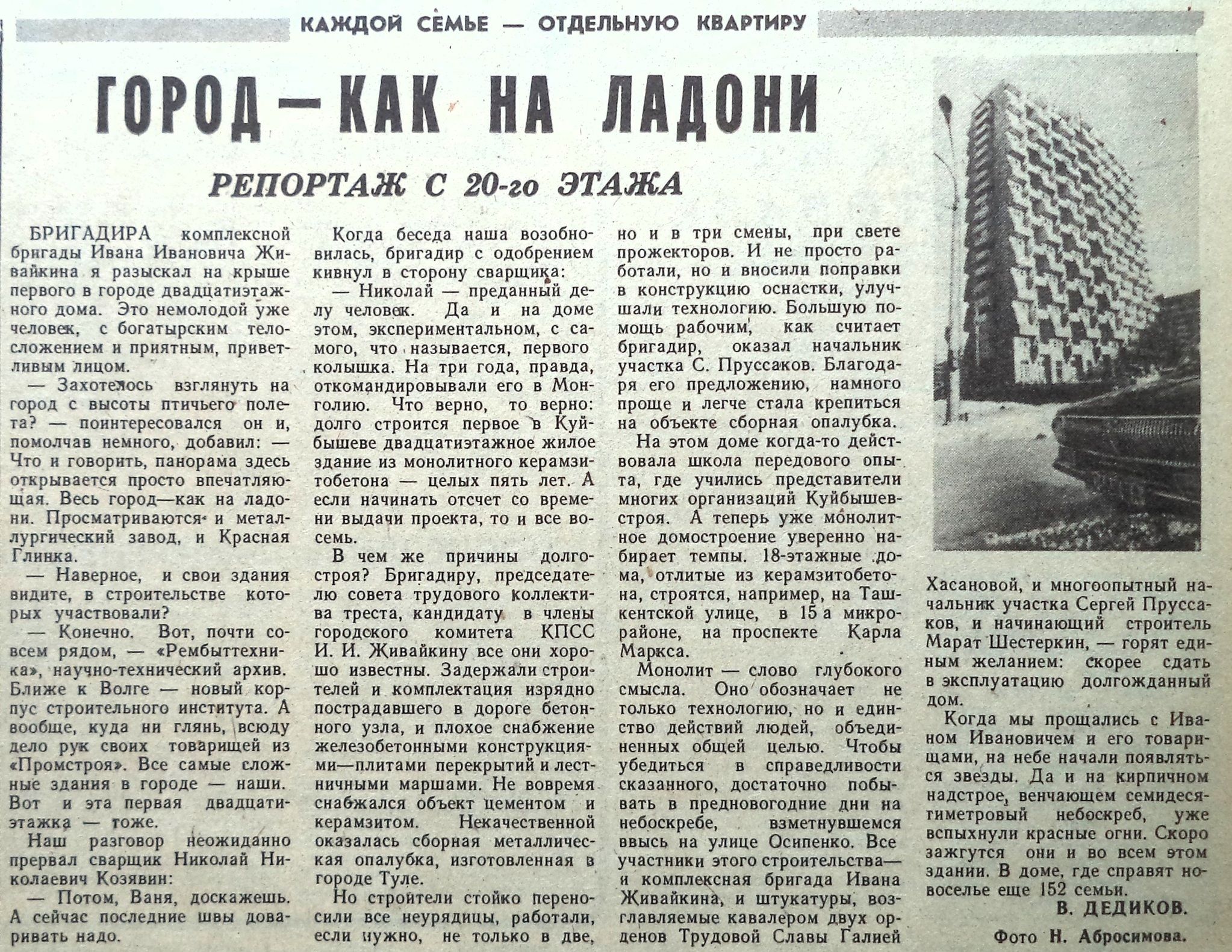

Синхронно с Областной библиотекой, но на противоположной стороне проспекта Ленина строился первый в Куйбышеве двадцатиэтажный дом. Вот что о нем писала газета «Волжская коммуна» в октябре 1979 года.

Проект здания разработал архитектор Александр Белоконь. Дом был экспериментальным, строился по новой технологии — из монолитного керамзитобетона.

Архитектурный стиль — редкий для Самары брутализм. К этому течению модернизма также относится экспериментальный элеватор на Хлебной площади.

Дольше всего возводили подвальный и первый этаж, состоящий из двух ярусов. Как отмечалось в газете «Трибуна строителя», «когда вышли на типовые, повторяющиеся этажи, вздохнули свободнее».

Дом, получивший в народе массу прозвищ — «Рашпиль», «Тёрка», «Кукуруза», ввели в эксплуатацию в конце 1988 года.

Как и первый в Куйбышеве 14-этажный дом, «Рашпиль» получил адрес по улице Осипенко. По диагонали от него в 1985 году была заложена новая городская площадь с фонтаном.

В заметке газеты «Волжская заря» от 6 августа 1988 года читателям предлагается выбрать для нее подходящее название.

Выбор названия затянулся на 20 лет. Лишь в 2007-м площадь получила имя Героев 21-й армии.

Открытие метрополитена

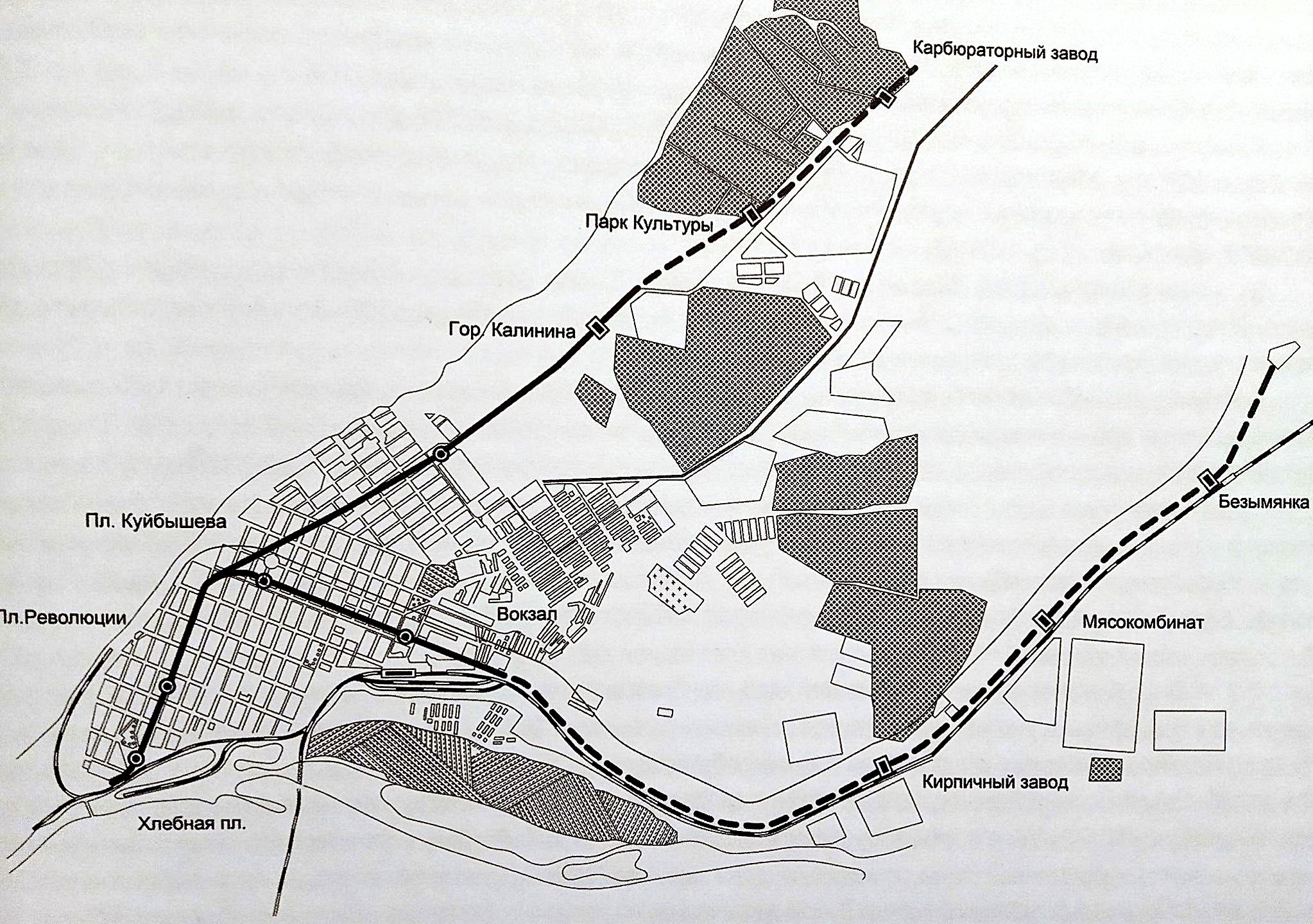

В 1987 году случилось знаковое для нашего города событие. Куйбышев стал пятым городом в РСФСР, в котором открылся метрополитен. Что любопытно, первый его проект был разработан еще в 1943 году.

Согласно ему в Куйбышеве должны были появиться две линии, которые связали бы исторический центр города с промышленными окраинами — районом Карбюраторного завода и Безымянкой.

Этот проект был быстро положен на полку, но идея связать старую Самару и Безымянку будет актуальна и спустя 25 лет.

В сентябре 1968 года институт «Метрогипротранс» получил заказ от Куйбышевского облисполкома на разработку технико-экономического обоснования целесообразности строительства в городе метрополитена.

В 1977 году Совет министров СССР дал разрешение уже на составление технического проекта подземки. Началась горячая пора у работников треста инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ), годом ранее въехавших в построенное специально для него здание на улице Ново-Садовой, 44.

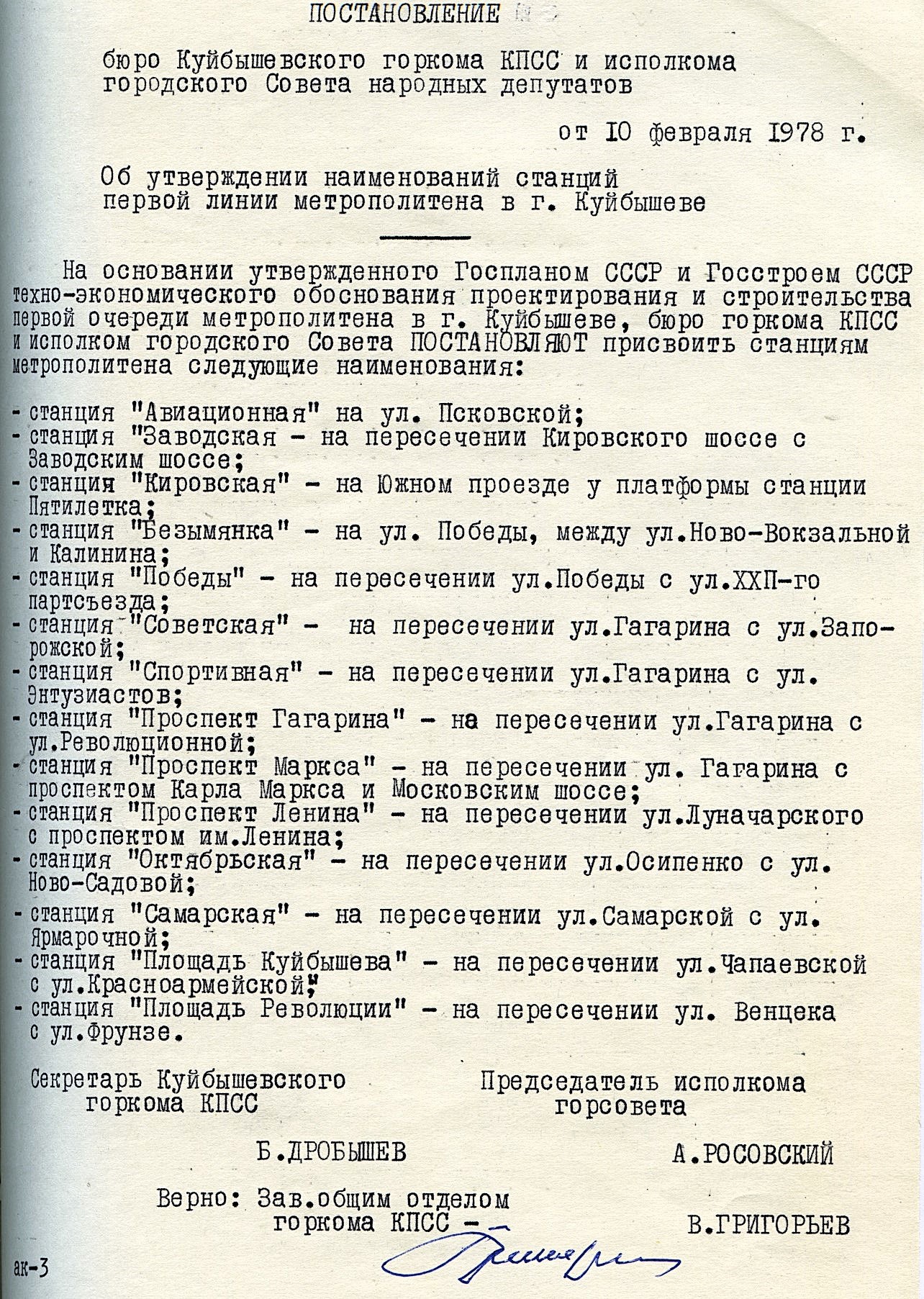

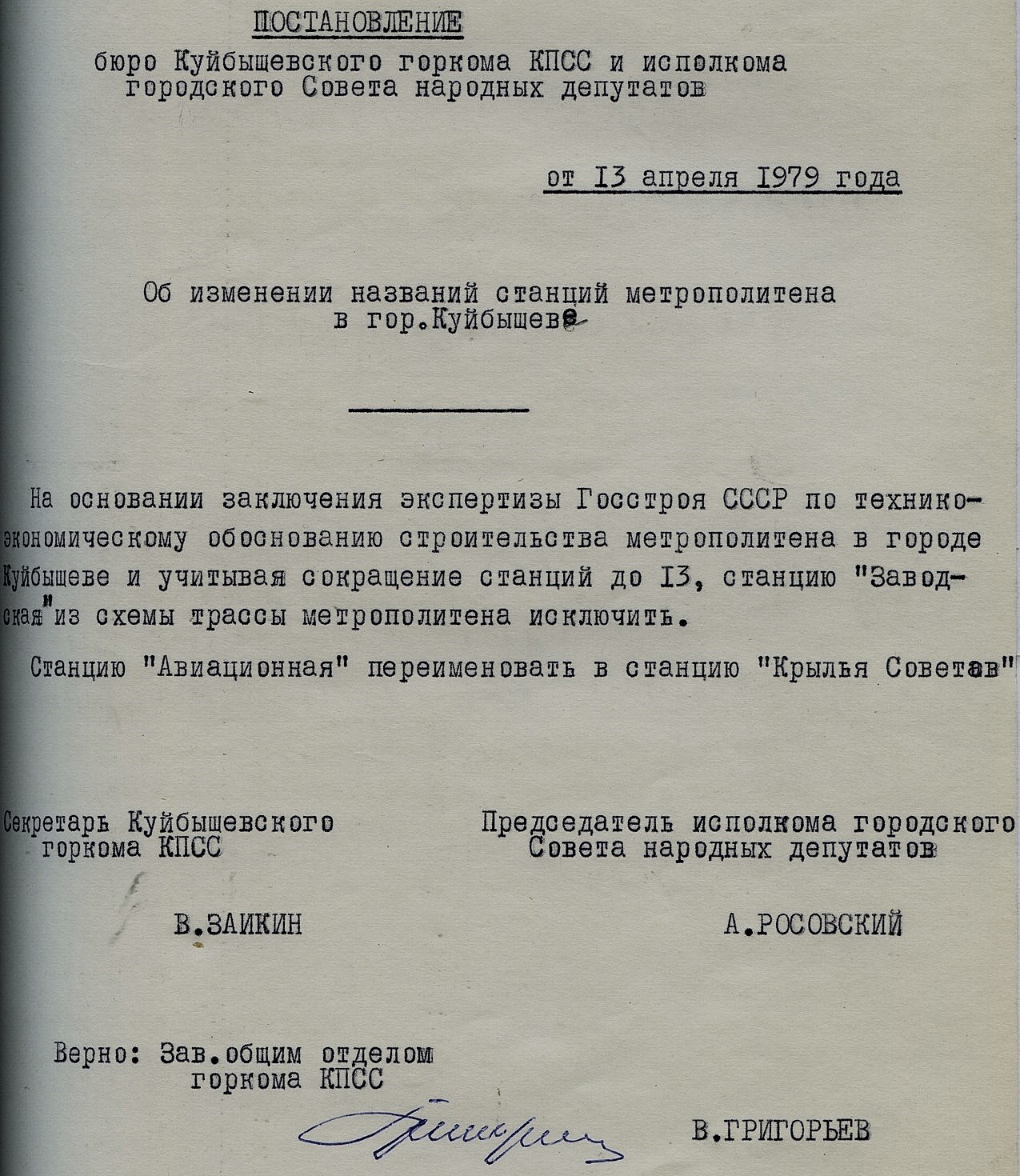

В феврале 1978 года уже были выбраны названия для станций проектируемого метрополитена, коих на первой линии должно было быть 14.

В 1979 году проект был скорректирован. Количество станций сокращено до несчастливого числа 13.

Из списков исключили станцию «Заводская», которую планировалось разместить на перекрестке Заводского шоссе и проспекта Кирова, напротив проходной моторостроительного завода им. Фрунзе.

Не была построена и станция «Крылья Советов», которая должна была соседствовать с трамвайным кольцом близ улицы Псковской (ныне — Земеца).

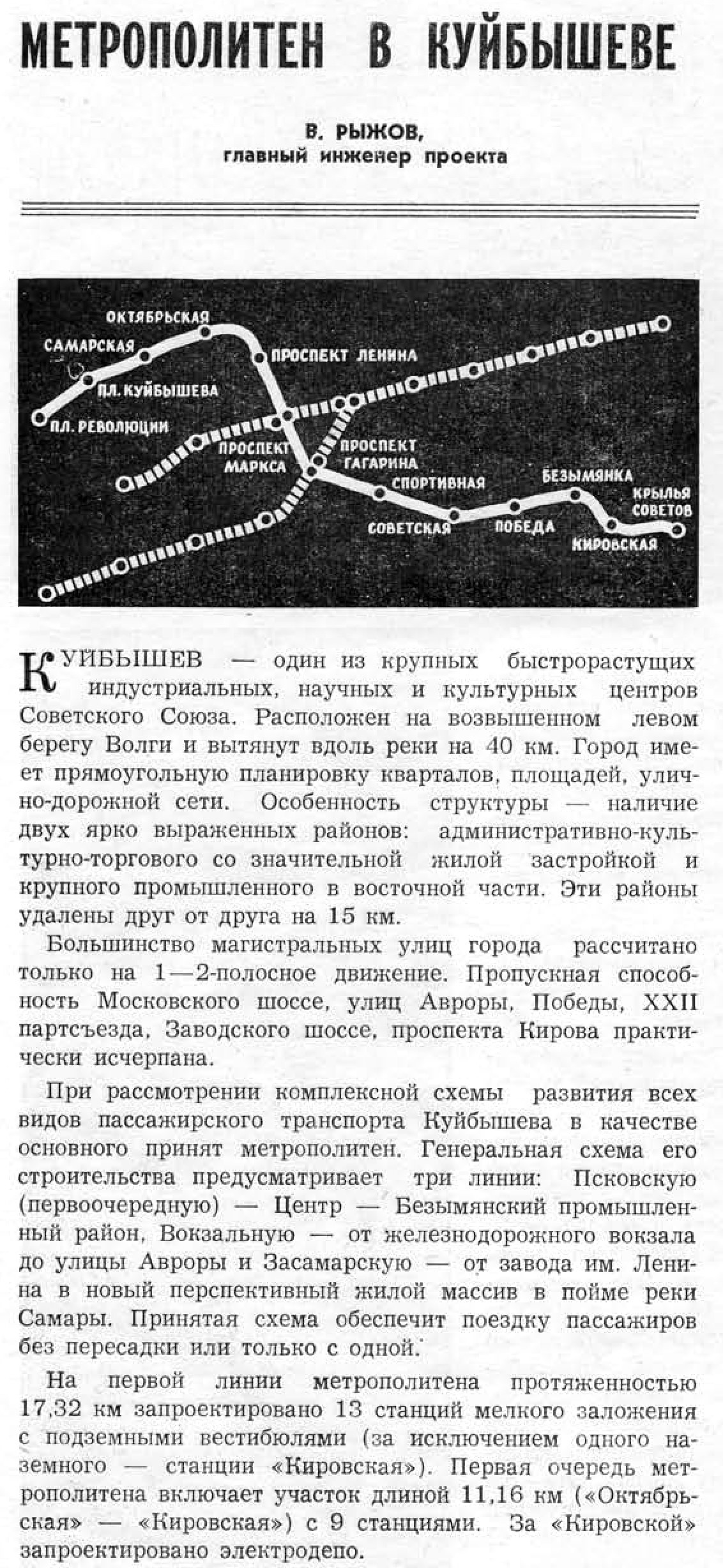

Из ноябрьского номера журнала «Метрострой» мы узнаем, что общая протяженность первой линии Куйбышевского метрополитена должна была составлять 17,32 км. Стартовый участок, на котором развернулись работы, включал в себя девять станций от «Октябрьской» (ныне — «Алабинская») до «Кировской».

В 1980 году был вынут первый ковш грунта на перегоне «Октябрьская» — «Проспект Маркса» (ныне — станция «Московская»), началось сооружение станции «Кировская».

В жертву метрополитену была принесена трамвайная линия по улице Ново-Садовой. Пути перенесли на проспект Ленина. Однако трамвайное движение здесь было пущено лишь в декабре 1992 года.

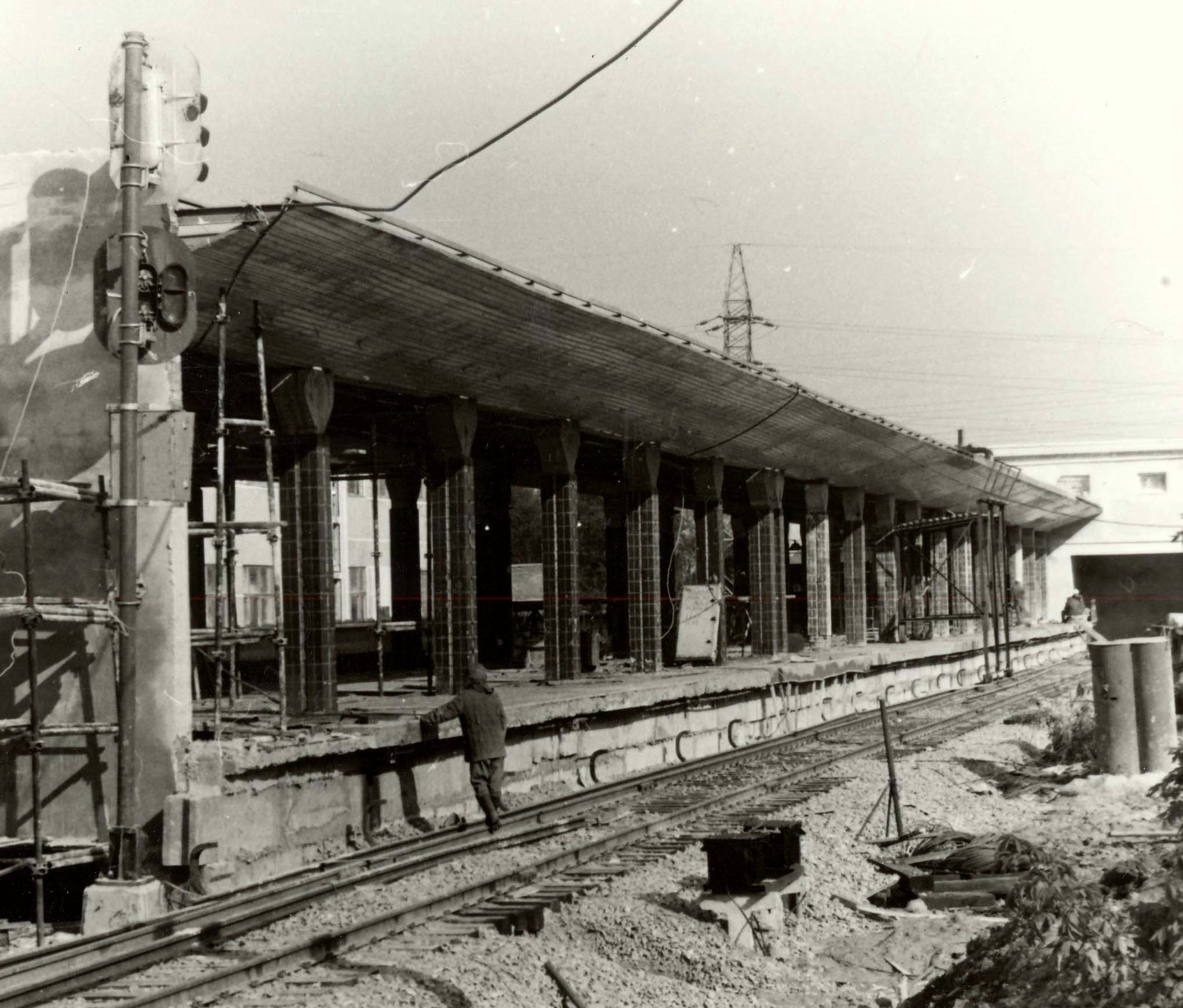

В феврале 1982 года наземный электротранспорт покинул улицу Победы. Метрополитен под главной улицей Безымянки строили открытым способом.

В год 400-летия Куйбышева строительные работы выходили на финишную прямую. На берегу реки Самары уже работал завод по производству железобетонных конструкций, необходимых метростроевцам.

Велись отделочные работы на станциях «Безымянка» и «Победа», внешний облик которых разрабатывали известные куйбышевские архитекторы Алексей Моргун и Алексей Герасимов.

Весной 1987 года начался финальный этап сооружения надземного вестибюля станции «Кировская» и монтаж ее эскалатора, который стал первым в куйбышевской подземке.

В 1985 и 1986 году метрополитены открылись в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Ждать достройки девяти куйбышевских станций, как планировалось изначально, было нецелесообразно.

Пуск Куйбышевского метрополитена запланировали на декабрь 1987 года. Первый участок включал в себя всего четыре станции.

Это были запланированные «Победа», «Безымянка» и «Кировская», а также сооруженная на территории элетродепо временная станция «Юнгородок», процесс возведения которой можно видеть на следующем фото.

Торжественное открытие Куйбышевского метрополитена состоялось на станции «Победа» 26 декабря 1987 года.

Красную ленточку перерезал 1-й секретарь обкома КПСС Евгений Муравьев, который уже спустя семь месяцев покинет свой пост после череды митингов на площади Куйбышева, получивших прозвище «антимуравьевских».

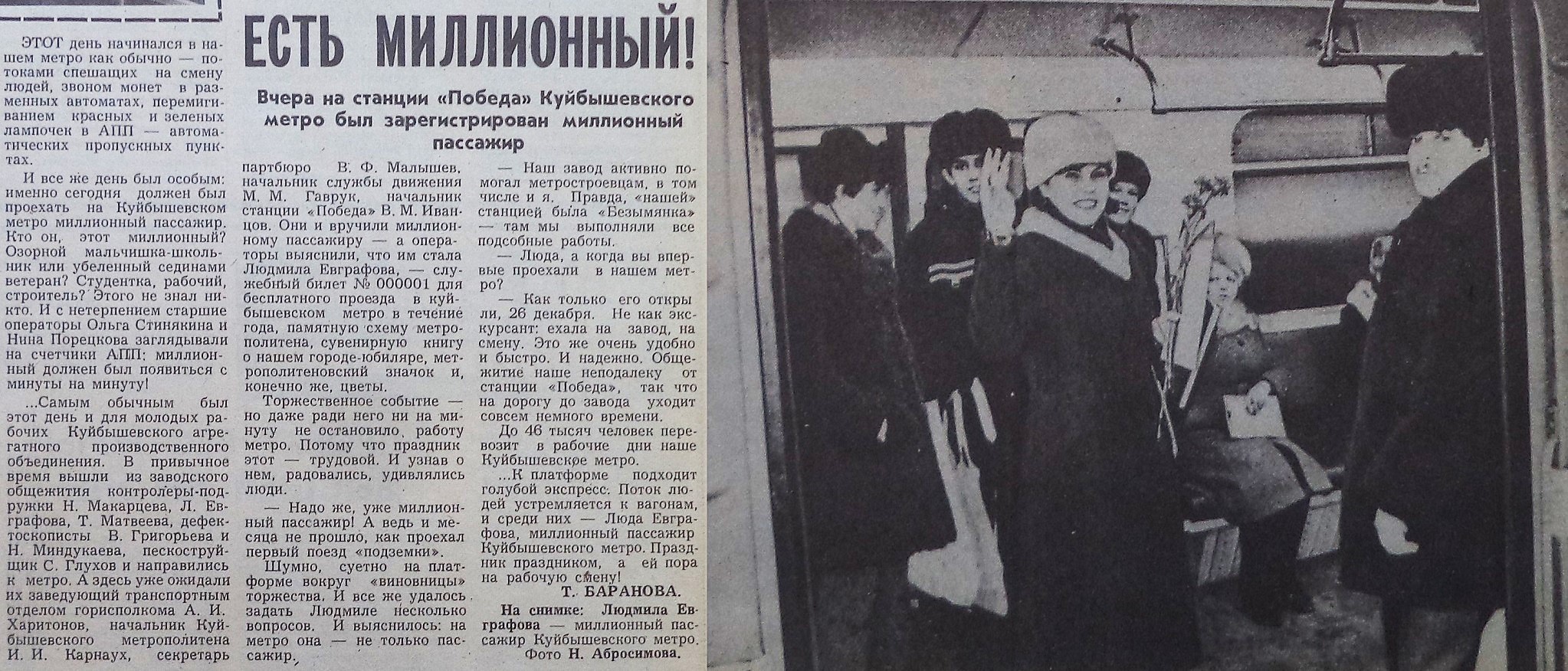

Новый вид общественного транспорта, естественно, привлек внимание тысяч горожан. Уже 14 января 1988 года был зафиксирован миллионный пассажир куйбышевской подземки. Произошло это тоже на станции «Победа».

Юбилейным пассажиром стала работница агрегатного производственного объединения (ныне — «Авиаагрегат») Людмила Евграфова.

О том, как уже Самарский метрополитен прирос еще тремя станциями, мы расскажем в следующем материале нашего спецпроекта.

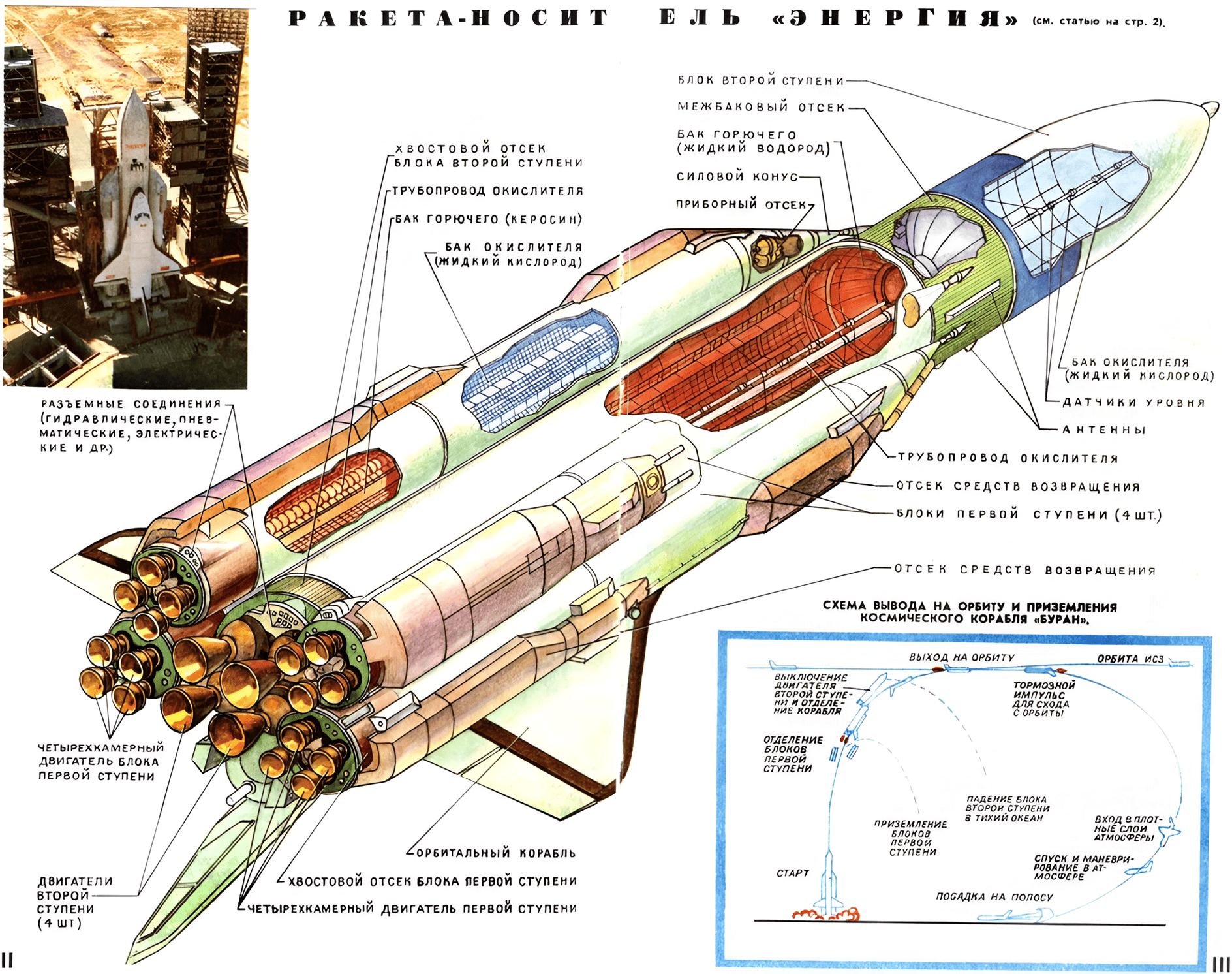

Ракета-носитель «Энергия»

17 февраля 1976 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров о создании многоразового транспортного космического комплекса «Энергия-Буран».

Это был ответ на активно развивающуюся в США программу многоразовых транспортных космических кораблей Space Shuttle. Они могли доставлять на орбиту до 30 тонн полезного груза, возвращать на Землю с орбиты астронавтов и даже нести ядерный заряд.

Страна Советов ответила на это проектом, который превосходил американский аналог. Наша ракета-носитель «Энергия» должна была выводить в космос не только орбитальный корабль «Буран», но и другие объекты весом до 100(!) тонн.

В работе над проектом приняли участие 1286 предприятий страны. Важнейшие задачи решал куйбышевский завод «Прогресс». Здесь шло изготовление центрального блока Ц, стартово-стыковочного блока Я, а также сборка носителя «Энергия» и отработка стыковочных процессов с космическими объектами.

На соседнем Куйбышевском авиационном заводе для корабля «Буран» изготавливали агрегаты крыла и детали кабины.

Первый пуск собранной на заводе «Прогресс» ракеты «Энергия» состоялся 15 мая 1987 года. Вместо орбитального корабля «Буран» в качестве полезной нагрузки был использован секретный космический аппарат «Скиф-ДМ», для широкой общественности представленный как «Полюс».

Второй пуск ракеты «Энергия» проводился уже в связке с орбитальным кораблем «Буран». Он состоялся со второй попытки 15 ноября 1988 года.

Все системы сработали штатно. Ракета «Энергия» вывела орбитальный корабль «Буран» в космос, где тот провел 206 минут.

Приземление тоже прошло в плановом режиме и, что важно, посадка космического аппарата такого класса впервые в истории была проведена полностью в автоматическом режиме без экипажа на борту.

Первый полет «Бурана» стал для него и последним. В 1990 году все работы про проекту были приостановлены из-за тяжелой экономической обстановки в стране. Было подсчитано, что за 18 лет работы над ним было израсходовано 16 миллиардов рублей.

Но они не пропали даром. Проект «Энергия-Буран» оставил яркий след в истории не только отечественной, но и мировой космонавтики. При работе над ним было создано немало инновационных материалов и технологий.

Вот что об этом говорит Владимир Евгеньевич Кузнецов, занимавший на заводе «Прогресс» пост начальника цеха № 212, а также работавший в 1980-х годах на космодроме «Байконур»:

А микроэлектроника? Заделы по «Бурану» не пропали. Автоматическая самолетная посадка потом дала жизнь истребителям пятого поколения и многочисленным беспилотникам».

В 1997 году рядом с корпусом Самарского аэрокосмического университета был установлен монумент «Энергия-Буран».

Притом это подлинная стендовая модель, которая использовалась при огневых испытаниях.

Музыкальная пятилетка

На 1986—1990 годы пришлось несколько знаковых событий для нашего города, связанных с музыкой.

В год 400-летия Куйбышева был возрожден Грушинский фестиваль, или, как он официально назывался, туристский фестиваль патриотической песни имени Валерия Грушина.

Любители авторской песни хозяйничали на привычных им Мастрюковских озерах с 5 по 7 июля 1986 года.

Лучшей песней 13-го Грушинского фестиваля был выбран туристический боевик «Таганай» артиста Челябинской филармонии Олега Митяева.

Перенесемся в 1975 год. Тогда было признано аварийным и закрыто на реконструкцию здание театра-цирка «Олимп», в котором работала Куйбышевская филармония. Последний концерт в нем состоялся в декабре 75-го.

После исследования здания было принято решение о его сносе, так как износ конструкций был признан критическим.

Разработку проекта нового здания филармонии поручили архитектору Юрию Храмову. Так как строить здания по индивидуальным проектам в те годы запрещалось, в документах работы именовались «восстановлением» или «реконструкцией» здания, хотя по сути строилось оно с нуля.

«Мне пришлось восстанавливать на новой филармонии (конечно, объем и этажность выросли) всю архитектурную атрибутику. Меня обязали оставить декор, чтобы все-таки было что-то от реконструкции, а не только от нового строительства.

Я без всякого сожаления восстановил скульптурную группу Аполлона и Эрато, маски и пегасов на фасадах, завершение парапетной части здания. Все это оставил так, как было, но, естественно, в новом исполнении.

Купол и кровлю оставил как было, хотя этот объем был неудобный, его никак нельзя было эксплуатировать. Только так мне удалось уже начать разработку проекта нового здания», — говорил в интервью Юрий Храмов.

Начала работы Куйбышевской филармонии в новом здании пришлось ждать долго. Торжественное открытие состоялось 22 июня 1988 года.

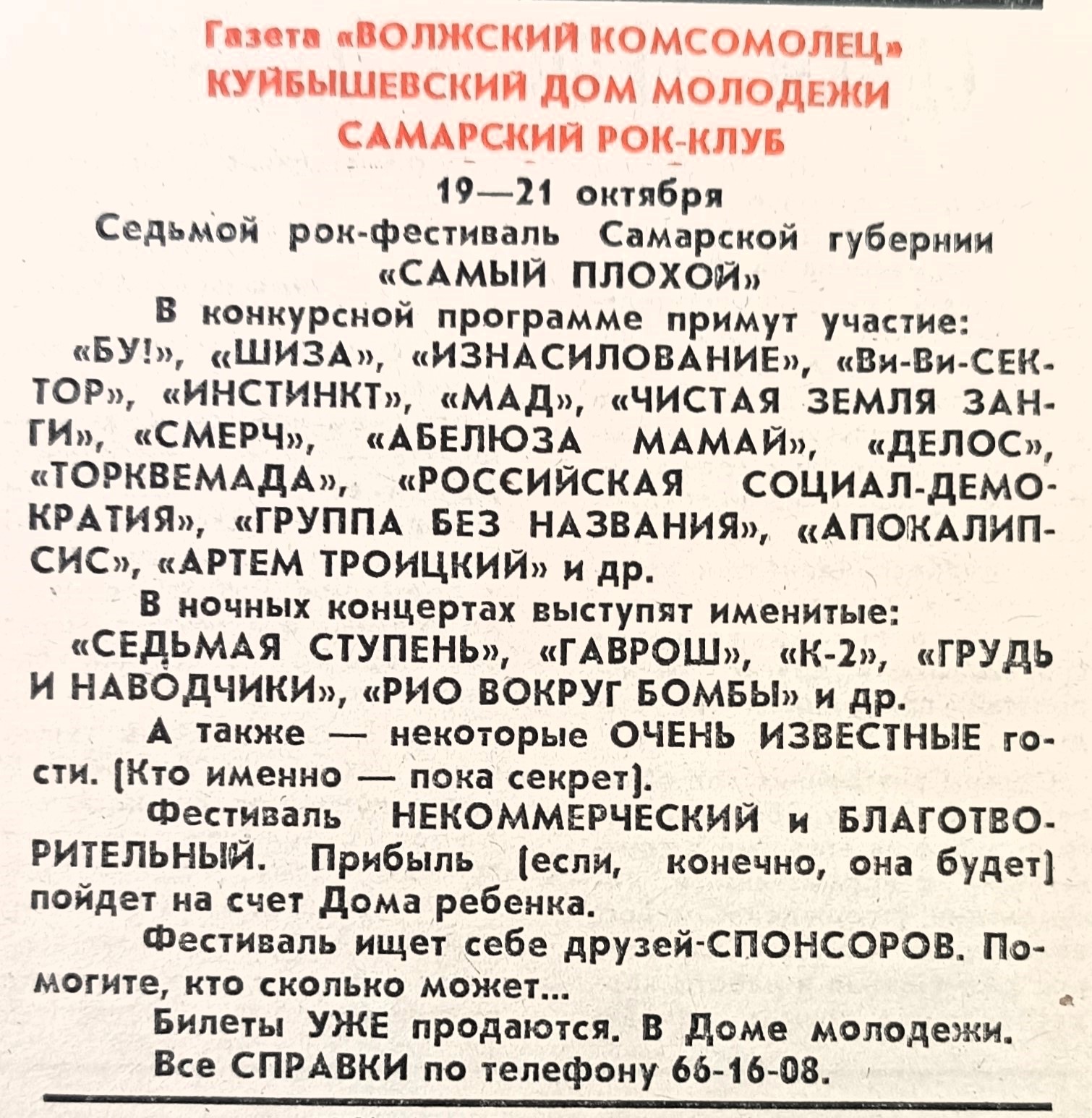

От бардовской и классической перейдем к рок-музыке. В 1990 году в Доме молодежи на улице Аэродромной прошел первый фестиваль «Самый плохой». Название было выбрано устроителями по строчке из песни Петра Мамонова, лидера группы «Звуки Му», который незадолго до этого приезжал выступать в наш город.

Концертная программа первого фестиваля была рассчитана на три дня.

Любопытно, что в анонсе газеты «Волжский комсомолец» фестиваль имеет порядковый номер семь. Здесь, видимо, были учтены прошлые концерты Куйбышевского рок-клуба, который проводил их с 1988 года.

Обращает на себя внимание и некоммерческий характер фестиваля. «Самый плохой» проходил ежегодно вплоть до 1994 года.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

Использованы фотографии из архива ЦГАСО.

Мы благодарим за помощь в работе над этим материалом начальника отдела использования архивных документов СОГАСПИ Евгения Малинкина.

Список литературы:

— Сеглин К.С. Следующая станция… Куйбышев, 1990,

— Возрожденный «Олимп»: из истории музыкальной жизни Самары — Куйбышева. — Самара, 1991,

— Беляков Б.В. Звездный путь «Прогресса». — Самара, 2014,

— Журналы «СамАрх» и «Метрострой»,

— Газеты «Правда», «Волжская коммуна», «Волжская Заря», «Волжский комсомолец».

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте