СТО ЛЕТ В ОБЕД

30 фотографий: как выглядела Самара в год, когда был основан Жигулевский пивзавод

21 766

21 766

,

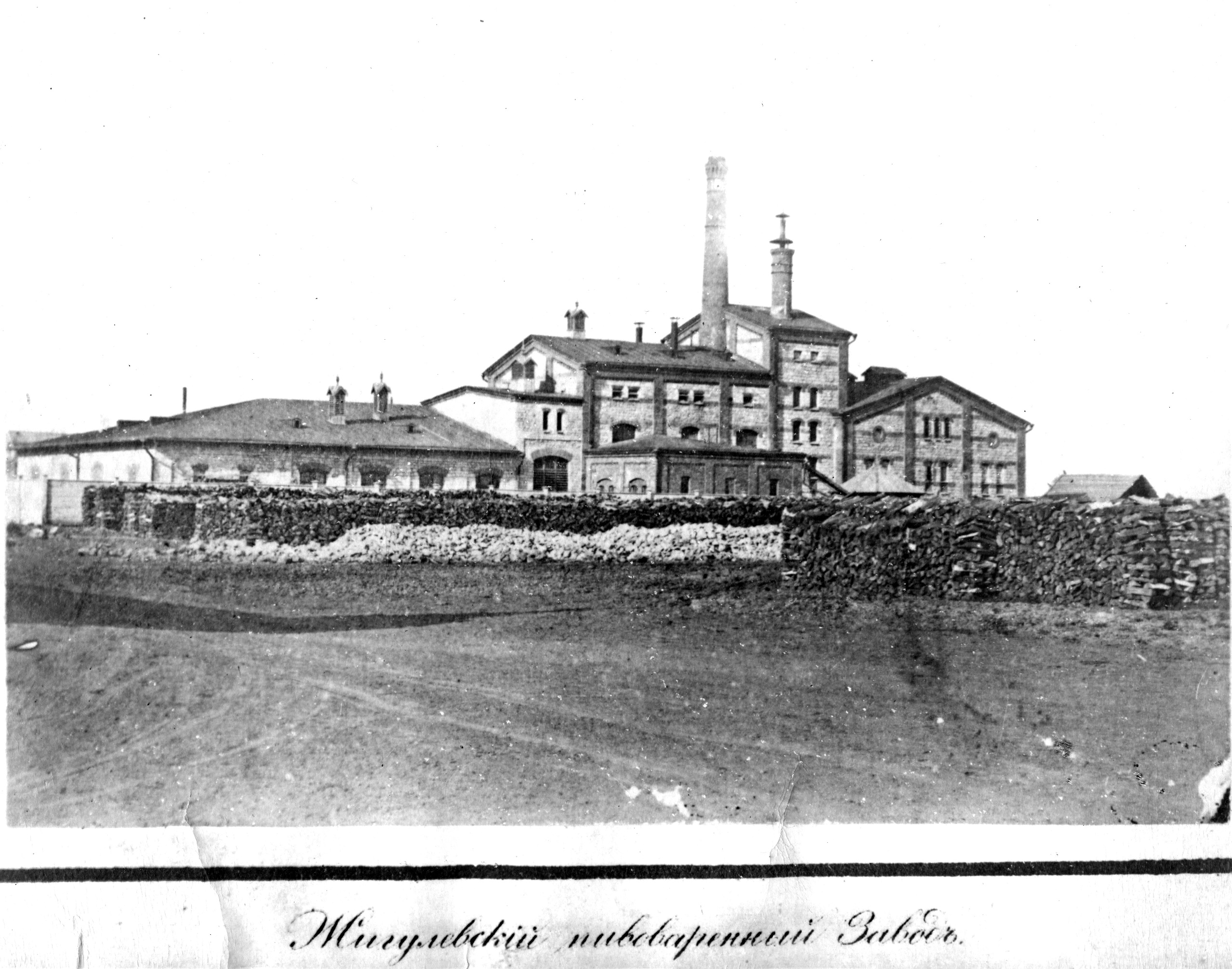

В руки ДГ попал фотоальбом с видами Самары, изданный в 1881 году. Именно тогда горожане впервые вкусили пиво, сваренное на заводе Альфреда фон Вакано.

Как выглядела Самара в тот благословенный год, смотрите в нашем материале.

Знакомство с дореволюционной Самарой у нас будет происходить в виде экскурсионного маршрута, который вы вполне можете воссоздать в реальной жизни и сравнить современные виды города с теми, что запечатлены на фотографиях.

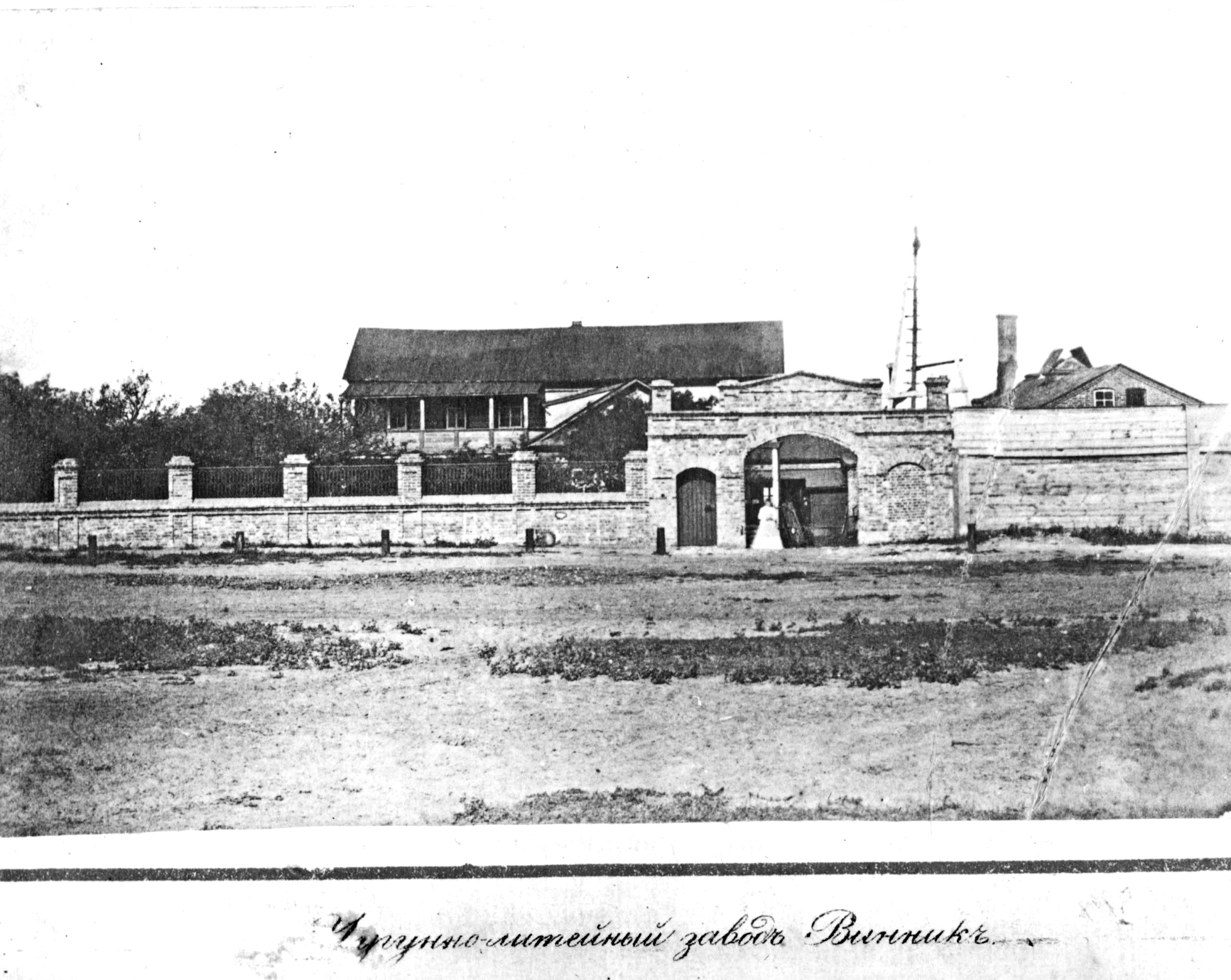

Начинается наш путь на вершине Ульяновского спуска. Здесь на месте домов №№ 232 и 232а по улице Чапаевской в 1881 году находился чугунолитейный завод мещанина Александра Винника. К слову, запечатленная на фото арка сохранились по сей день.

Однако спустя три года Винник переключится с металлургии на мукомольное производство, построив на своем участке паровую мельницу, которую вскоре приобретет купец Ефим Ромашев. В советское время здание стало жилым домом с адресом Чапаевская, 232.

По Ульяновскому спуску отправимся на Волжский проспект. Вот какой вид с их перекрестка открывался тогда на завод Альфреда фон Вакано.

Посмотреть на современный Жигулевский пивзавод с высоты птичьего полета вы можете здесь.

По соседству с ним — паровая мельница, принадлежавшая тогда купцу Субботину. Построена она была в 1860 году помещиком Александром Шишковым. Это первая каменная паровая мукомольная мельница в Самаре.

В 1883 году Петр Субботин построит рядом с этим зданием новый пятиэтажный корпус мельницы (Вилоновская, 2б), который в 1910 году городские власти выкупят под размещение казарм 102-го запасного пехотного полка.

В Струковском саду нас встречает летнее помещение дворянского клуба (Благородного собрания). Расположено оно было близ нынешней набережной.

А на противоположной стороне Струкачей, примерно там, где в парк упирается современная улица Шостаковича, стояла летняя резиденция губернатора, или, как ее тогда именовали, дача начальника губернии.

Построена она была в 1878 году. Представляла собой двухэтажный деревянный дом с хозяйственными службами.

В 1905 году дача утратила своё былое предназначение и в ней стали сдаваться квартиры чиновникам губернской канцелярии. В 1950-х годах здание было снесено из-за ветхости.

По соседству со Струкачами — один из крупнейших заводов дореволюционной Самары, основанный промышленником Готхардом Бенке. В советские годы предприятие именовалось Средневолжским станкозаводом.

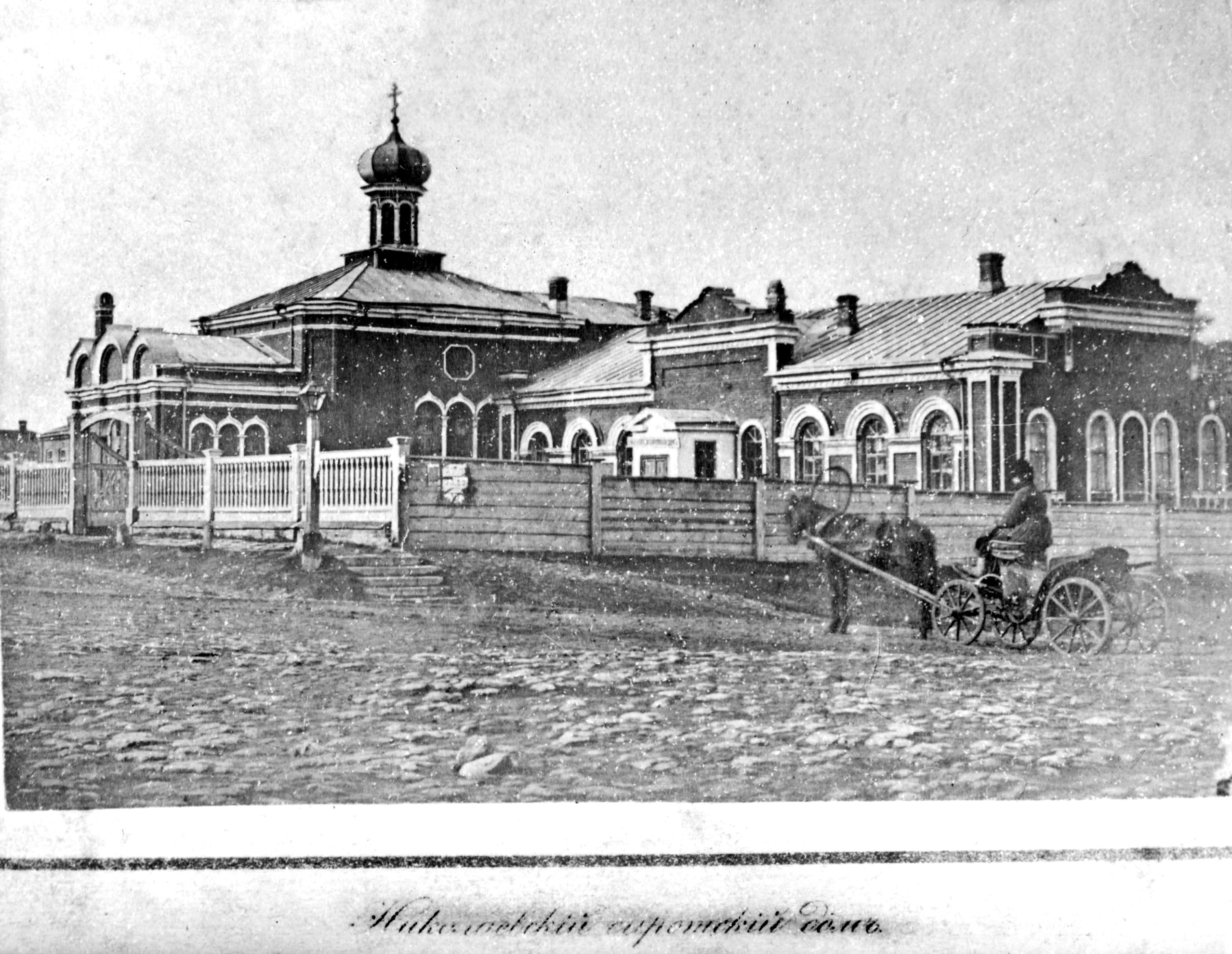

Между территорией завода Бенке и улицей Дворянской (Куйбышева), напротив Струковского сада, находился Николаевский сиротский приют.

К слову, именно этот участок земли городские власти предлагали купцу и меценату Константину Головкину под строительство его мечты — Дома искусств. Мечты, которой, к сожалению, не суждено было сбыться.

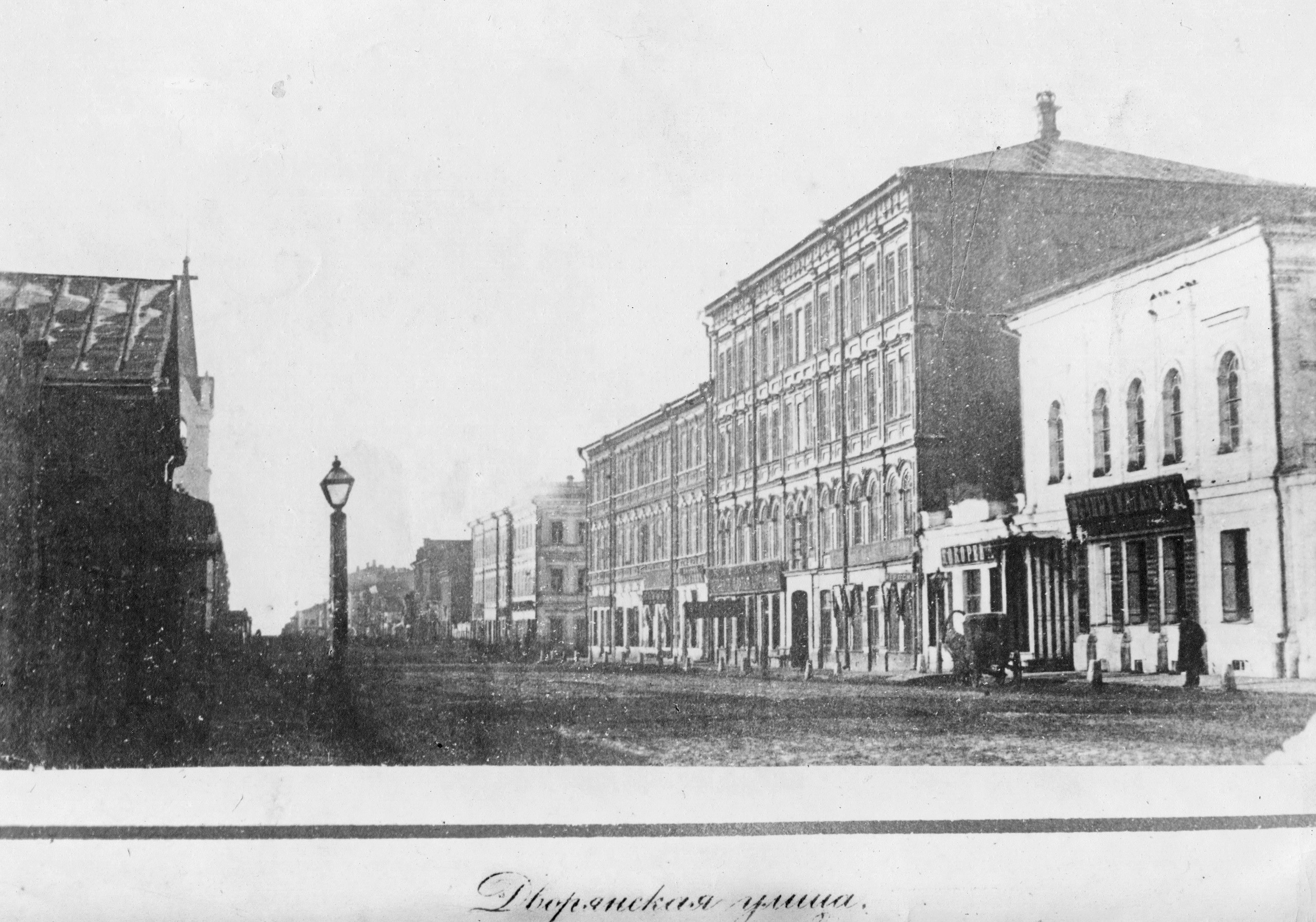

По улице Куйбышева двигаемся сторону Алексеевскjй площади, которая ныне известна нам как площадь Революции.

Здесь, недалеко от пересечения с улицей Москательной, находилось отделение Государственного банка. В 1881 году Госбанк ещё не имел в Самаре собственного здания и арендовал помещения в доме купца Ивана Санина (Куйбышева, 120). На следующем фото он крайний справа.

На улице Предтеченской взглянем на дом Удельного ведомства (Некрасовская, 20). Это государственное учреждение существовало с 1797 по 1917 год и ведало земельным имуществом и недвижимостью императорского дома.

Однако в списке объектов культурного наследия этот дом назван так: «Здание, в котором в 1874 — 1881 гг. работал художник Н.Е. Симаков». Для Самары господин Симаков важен как автор эскиза того самого Самарского знамени, врученного болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны.  А вот и знаменитая самарская кирха, отреставрированная после пожара 1877 года и обзаведшаяся двумя флигелями.

А вот и знаменитая самарская кирха, отреставрированная после пожара 1877 года и обзаведшаяся двумя флигелями.

Первые этажи флигелей, как мы видим, сдавались под магазины. Видна вывеска одного из них — часового салона братьев Поппе.

По диагонали от этого культового сооружения — дом купца Якова Соколова, где с 1878 года размещался Коммерческий клуб.

Куйбышевским краеведам он был дорог тем, что в нем бывал и общался с революционно настроенной молодежью Владимир Ульянов.

В 1960—1970-х годах в доме Соколова работал детский сад № 24, попавший на страницы фотоальбомы «Куйбышев» 1966 года.

Вид на пересечение улиц Некрасовской и Фрунзе. Угловой дом в 1881 году принадлежал дворянину, губернскому секретарю Петру Медведкову.

В конце 1870-х годов здесь некоторое время находилась казенная квартира губернатора Петра Бильбасова. С 1898 по 1910 год здание находилось в собственности города — здесь работала самарская уездная земская управа.  В этом же квартале внимание фотографа привлекла каланча пожарной части № 2 и полицейское управление (Фрунзе, 112). Что самое интересное, все запечатленные на этом снимке здания сохранились до наших дней в практически первозданном виде.

В этом же квартале внимание фотографа привлекла каланча пожарной части № 2 и полицейское управление (Фрунзе, 112). Что самое интересное, все запечатленные на этом снимке здания сохранились до наших дней в практически первозданном виде.

Только каланча не уцелела. Она была снесена из-за ветхости в начале 1940-х годов.

А теперь немного о Самаре, которую мы потеряли. Точнее, которую перестроили. Перед вами здание женского епархиального училища на улице Саратовской. В правой его части можно видеть домовую церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1924 году здание епархиального училища отдали под размещение швейной фабрики «Красная звезда».

Ныне это ТЦ «Европа», а одно из строений фабрики в глубине квартала в 2023 году было приспособлено под археологический центр музея Алабина.

А вот ещё одно знаковое для Самары место — старейшая аптека (Ленинградская, 40 / Фрунзе, 90). Открыл ее еще в 1870-х годах провизор Федор Рунне.

Даже в советское время обстановка в аптеке царила, по воспоминаниям очевидцев, дореволюционная. Была сохранена вся мебель, шкафы и предметы интерьера. После ее закрытия часть этих аптечных артефактов была передана в музей СамГМУ.

Сердце дореволюционной Самары — Алексеевская площадь. Памятник Царю-Освободителю ещё не установлен, поэтому фотограф навел объектив на все ту же улицу Куйбышева. По краям кадра дома № 66 и № 81 (справа).

На здании слева можно разглядеть вывеску гостиницы купца Егора Аннаева. В советское время здание будет надстроено до пяти этажей.

Здесь же, на Алексеевской площади, расположено и здание Окружного суда. На следующем фото оно занимает левую часть кадра. В 1903 году фасад здания будет реконструирован архитектором Филаретом Засухиным в стилистике модерна.

В правой части кадра — гостиница купца Филимонова. Последний оплот самарских анархистов в ходе их антибольшевистского мятежа в мае 1918 года.

Дальше движемся по Дворянской в сторону улицы Воскресенской (Пионерской). Здесь нас ждёт построенный по типовому проекту дом купца Николая Дунаева.

Спустя 20 лет со зданием поработает архитектор Александр Зеленко. По заказу Русского торгово-промышленного банка зодчий проведет его реконструкцию, придав черты старофранцузского стиля.

С Дворянской поворачиваем на Казанскую (Алексея Толстого). Здесь друг напротив друга расположились два учебных заведения с очень разной судьбой.

Первое — здание самарского реального училища (Алексея Толстого, 31 — 33). Так оно выглядело до глобальной реконструкции, которая была произведена в 1909 году на средства купеческой четы Субботиных.

Напротив Реального училища расположилась Самарская женская гимназия (Алексея Толстого, 38). Ее здание дожило до наших дней в хорошем состоянии. В нем сейчас печётся об образовании и науке соответствующее министерство. А реальное училище уже более 20 лет ждет реставрации.

Кстати, двухэтажное здание в левой части фотографии — будущий неоготический особняк купца Андрея Субботина.

Помолиться за хорошие отметки гимназисткам и реалистам можно было неподалеку, в церкви Успения Пресвятой Богородицы на углу Преображенской и Успенской. Сейчас на ее месте дом с адресом Водников, 44 / Комсомольская, 6, построенный заводом клапанов.

Пусть вас не смущает подпись под фотографией. Один из приделов Успенской церкви был освящён в честь святого митрополита Алексия.

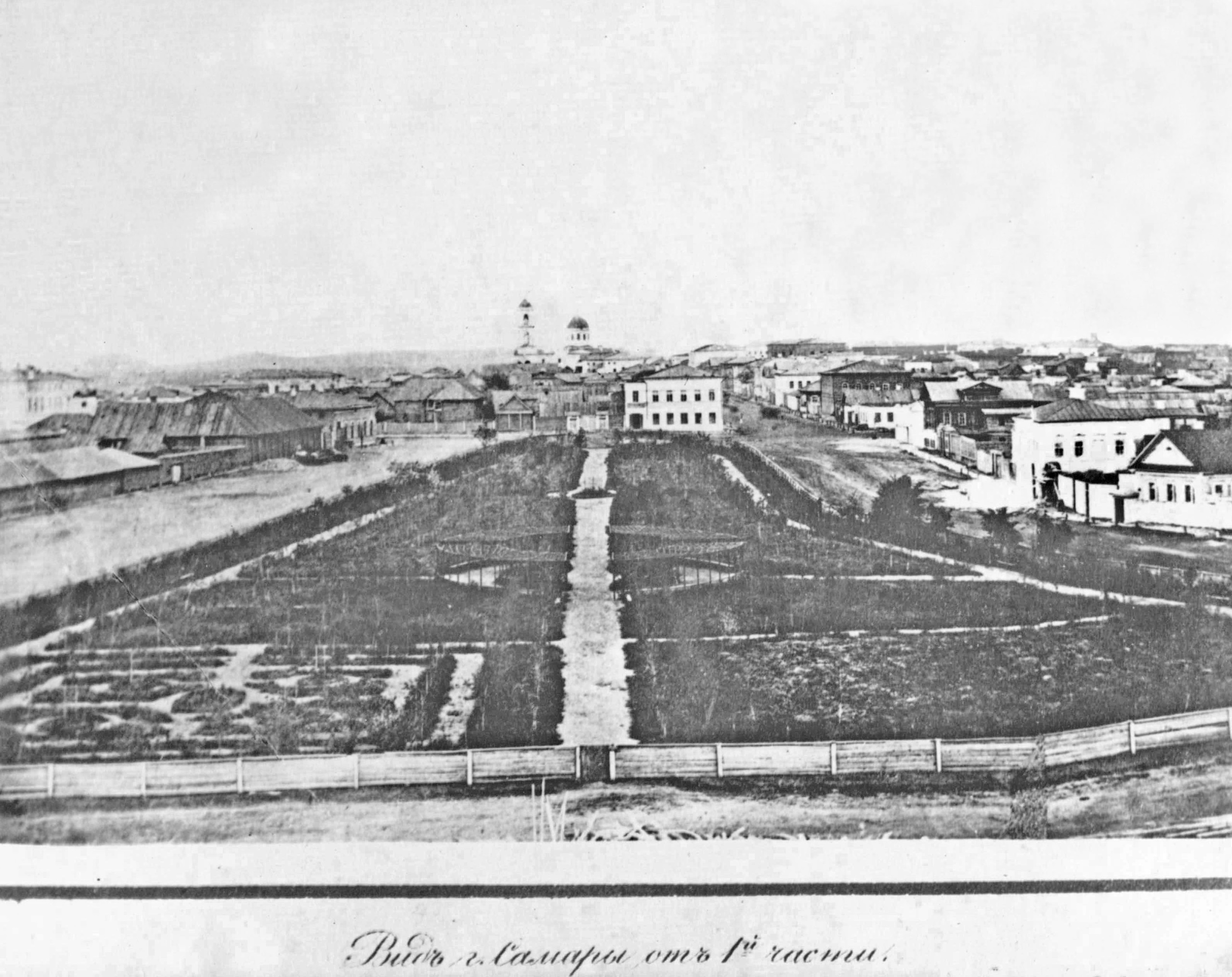

А это вид с улицы Крупской в сторону Комсомольской. Справа и слева — улица Степана Разина, по центру — один из первых парков Самары, Александровский сад.

Он появился в начале 1850-х годов после того, как были срыты земляные валы второй самарской крепости.

Казанский собор в те годы называли Старым. С 1787 по 1851 год он был кафедральным собором Самары, уступив это место храму Вознесения Господня, который можно было разглядеть на предыдущей фотографии.

Располагался храм Казанской иконы Божьей Матери на пересечении улиц Алексея Толстого и Кутякова. Там, где с 1930-х по 2010-е находилась территория завода клапанов. В мае 2024 года на этом месте начались археологические раскопки, которые сразу дали плоды.

Ещё два храма, практически через дорогу. Вид в сторону остановки общественного транспорта «Улица Кутякова» по направлению к Волге.

Слева, та что поменьше, — Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1685 году. Та, что побольше, — церковь Смоленской иконы Божьей Матери, возведённая на двести лет позже. Подробнее об их истории можно прочесть здесь.

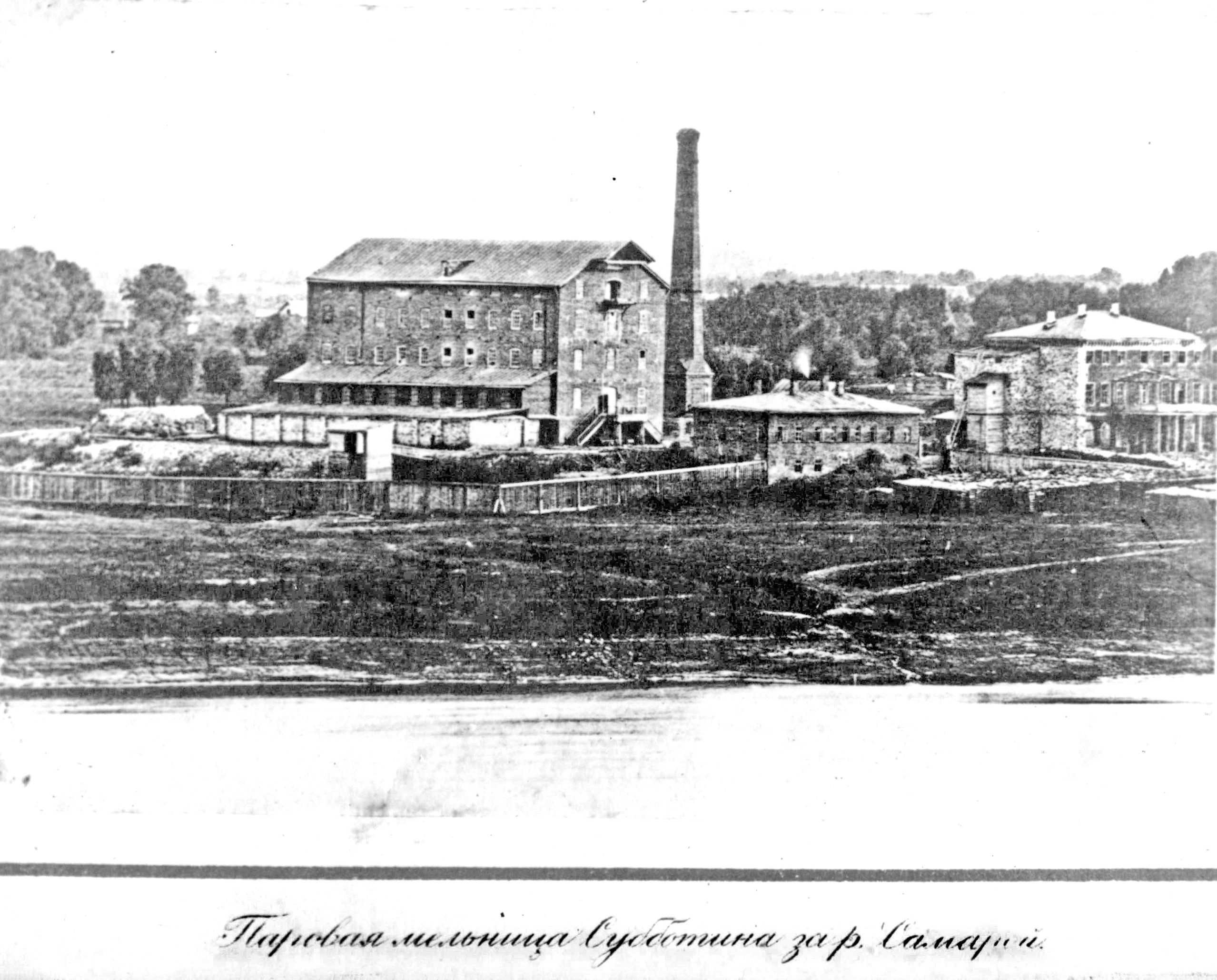

Взглянув на противоположный берег Самарки, видим ещё большую паровую мельницу, которой в 1881 году владело «Товарищество паровой, мукомольной и крупчатой мельницы и заводов в Самаре».

Его учредители — именитые самарские купцы Петр Субботин, Антон и Матвей Шихобаловы и Георгий Курлин.

В завершение — фотографии локаций, которые находились в стороне от нашего маршрута.

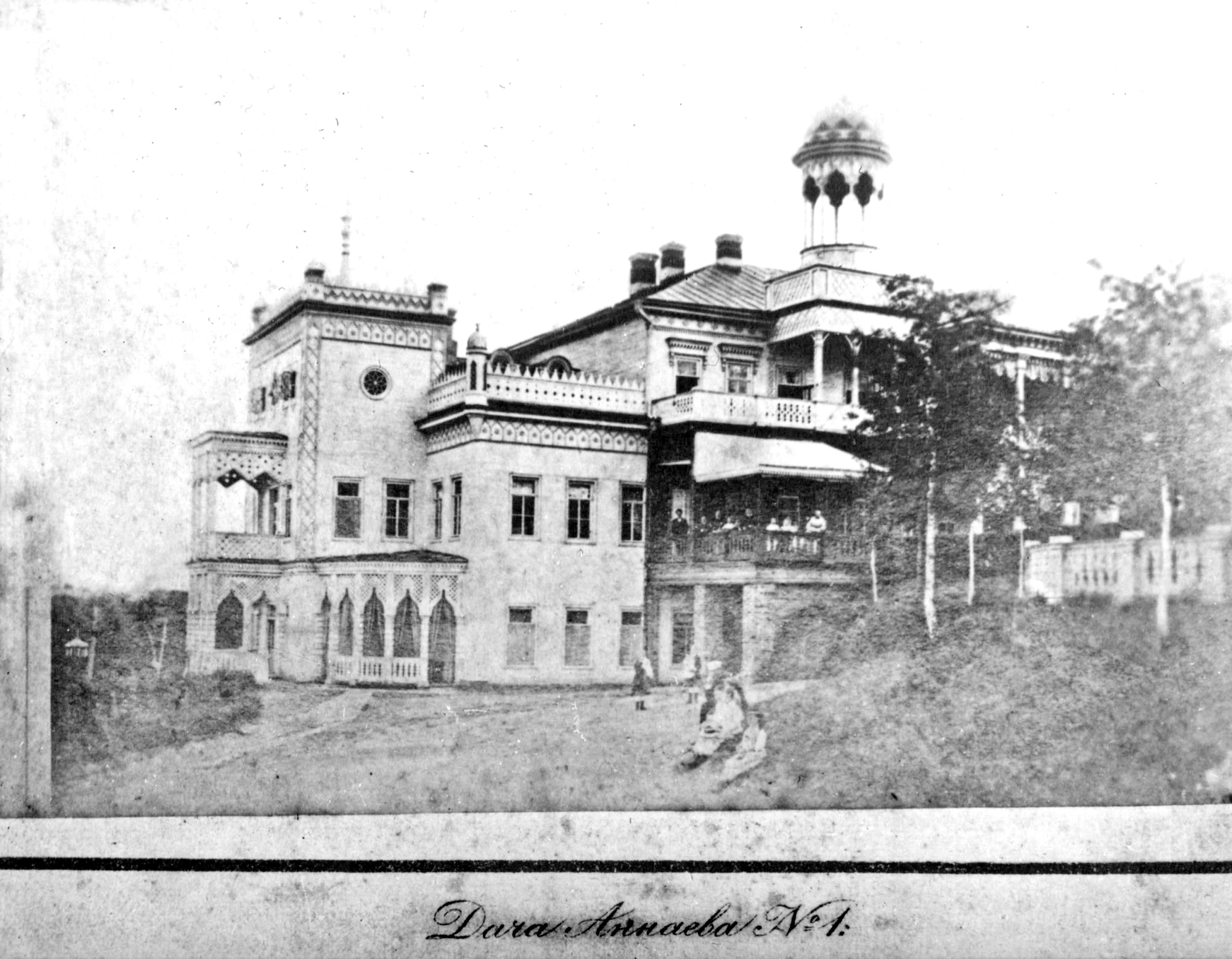

Аннаевская дача. Одна из крупнейших кумысолечебниц Самарской губернии. Находилась на берегу Волги между нынешними улицами Соколова и Мусоргского.

Церковь Покрова Богородицы, что рядом со стадионом «Динамо». Ныне имеет статус кафедрального собора Самары.

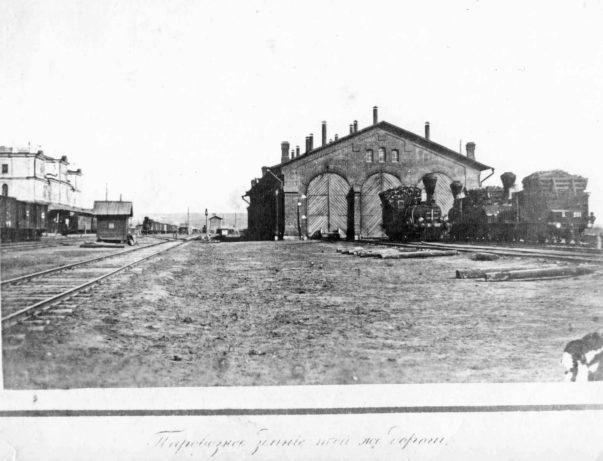

Вотчина самарских железнодорожников. Слева — здание железнодорожного вокзала 1876 года постройки, справа — тогдашнее паровозное депо.

Вотчина самарских железнодорожников. Слева — здание железнодорожного вокзала 1876 года постройки, справа — тогдашнее паровозное депо.

Пристань пароходства «Кавказ и Меркурий» на Волге. Находилась на берегу Волги между Ленинградским и Некрасовским спусками.

«Другой город» благодарит краеведа и писателя Владимира Николаевича Самарцева за предоставленные фотоматериалы.

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте