ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1921 — 1925 годах: голод в Поволжье, наследник Самарского университета, первый стадион, Дом Красной армии

3 085

3 085

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1921 по 1925 год.

Голод в Поволжье

Несмотря на статус одной из главных хлебных житниц страны, Самарская губерния являлась зоной рискованного земледелия.

Так, в XVIII веке на территории Заволжья были отмечены 34 года с засухами и суховеями, в XIX веке их было 40. В одном из прошлых материалов нашего спецпроекта мы рассказывали о голоде 1871-73 годов, к борьбе с которым участвовал писатель Лев Толстой.

Еще более тяжелая ситуация сложилась в России в 1891 году. По сведениям заведующего Самарским губернским статистическим бюро Ивана Красноперова, голодало 48% населения. Пришлось даже обращаться за иностранной помощью.

Картина Ивана Айвазовского «Раздача продовольствия». 1892 год

Неурожайными в Заволжье также были 1898, 1906 и 1911 годы. Но самый страшный голод пришелся на первые годы существования молодой советской республики. Попробуем разобраться, что к нему привело.

Прологом к голоду в Поволжье стало принятие Декрета Совета народных комиссаров от 11 января 1919 года о введении продразвёрстки на хлеб. Если говорить упрощенно, крестьян обязали в принудительном порядке снабжать крупные города и Красную армию зерном и мукой, получая за это деньги, товары народного потребления, соль.

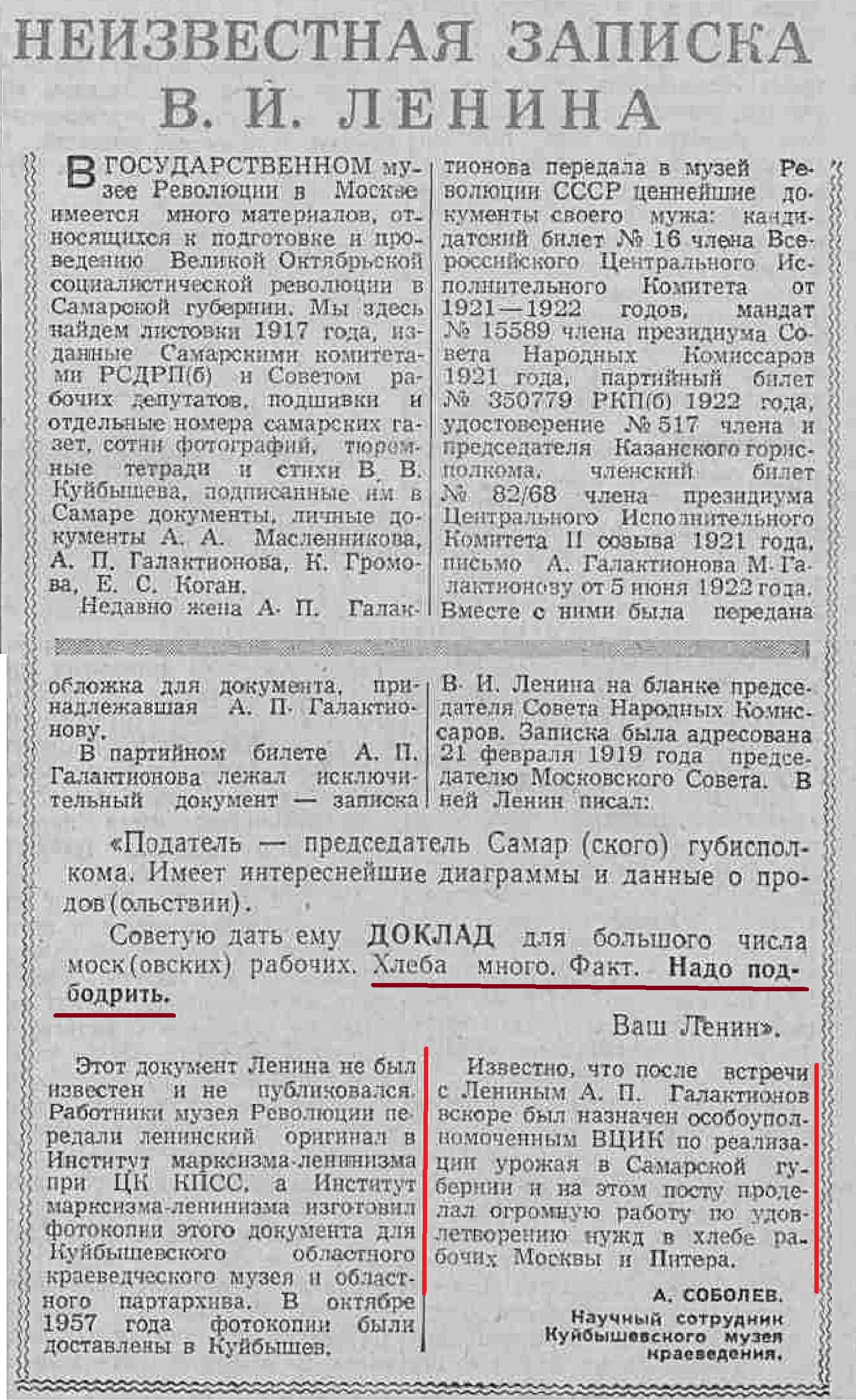

21 февраля 1919 года председатель Самарского губисполкома Алексей Галактионов был на приеме у Владимира Ленина. Вождь мирового пролетариата остался доволен предоставленной ему информацией о сельскохозяйственном потенциале губернии.

Проблема заключалась в том, что при определении норм продразверстки брались в расчет средние показатели урожайности и посевных площадей. Факт постоянного сокращения посевных площадей в условиях политики военного коммунизма во внимание не принимался.

В ответ на изъятие излишков крестьяне сокращали посевные площади. Стимула получать большие урожаи, которые все равно изымались бы, у них не было. Первоначальная задумка менять хлеб на промышленные товары не оправдала себя, т.к. этих товаров просто не было.

О ситуации в Самарской губернии мы можем узнать из резолюции кооперативно-продовольственного съезда (29 июня — 2 июля 1921 г.):

«Хлебом Самарской губернии — временами исключительно ее хлебом — держался польский и врангелевский фронт, чем и было спасено положение в момент, исключительный для государства…

Местные продорганы, заботясь не столько об охране интересов местного населения, сколько о точном выполнении заданий центра, поставили дело собирания разверстки на такую высоту, что местами сбор достиг 120% и выше возложенного на губернию количества.

Весь урожай 1920 года ушел на пропитание населения. В результате в текущем 1921 году Самарская губерния не в состоянии осеменить свой озимый клин».

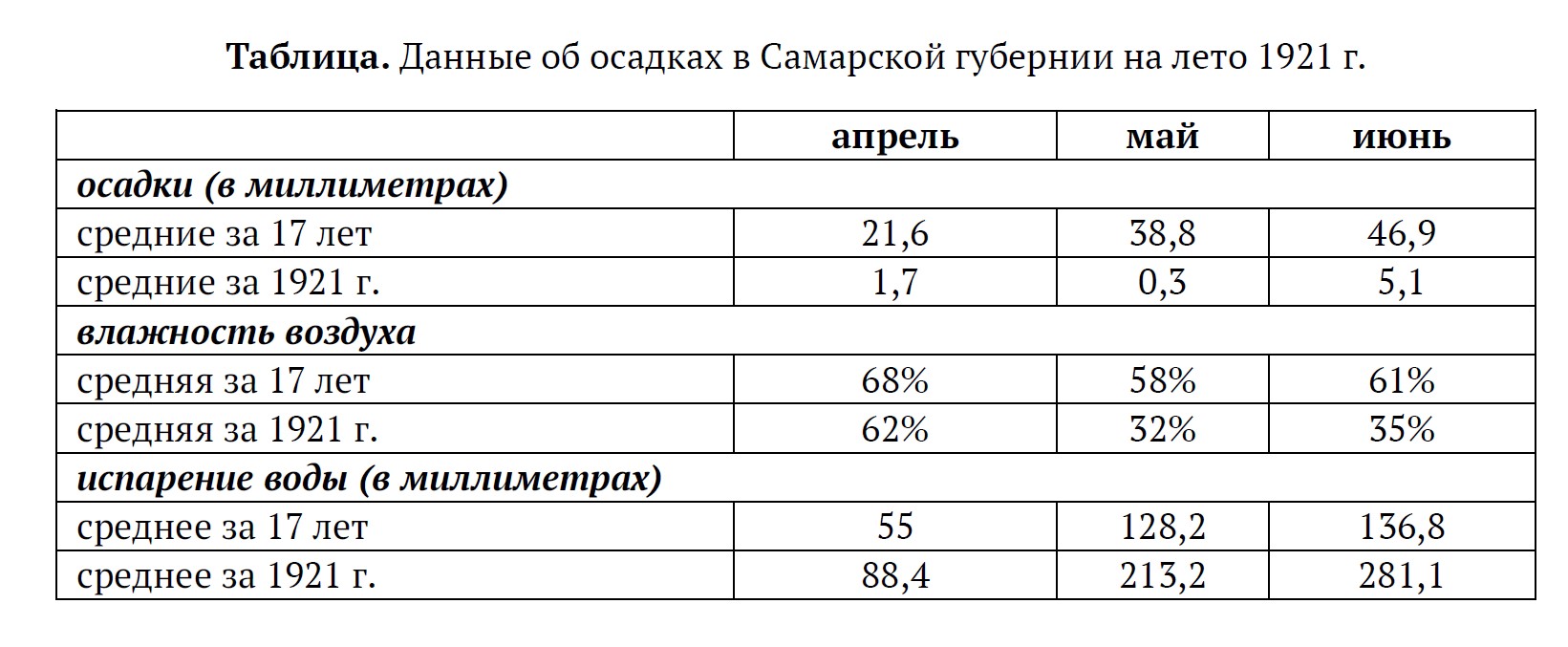

И без того неблагоприятную ситуации значительно ухудшили погодные условия. Весна выдалась сухой, а лето рекордно жарким. В мае 1921 года дождей не было вообще, а в июне испарение воды из-за жары было в два раза больше среднего показателя.

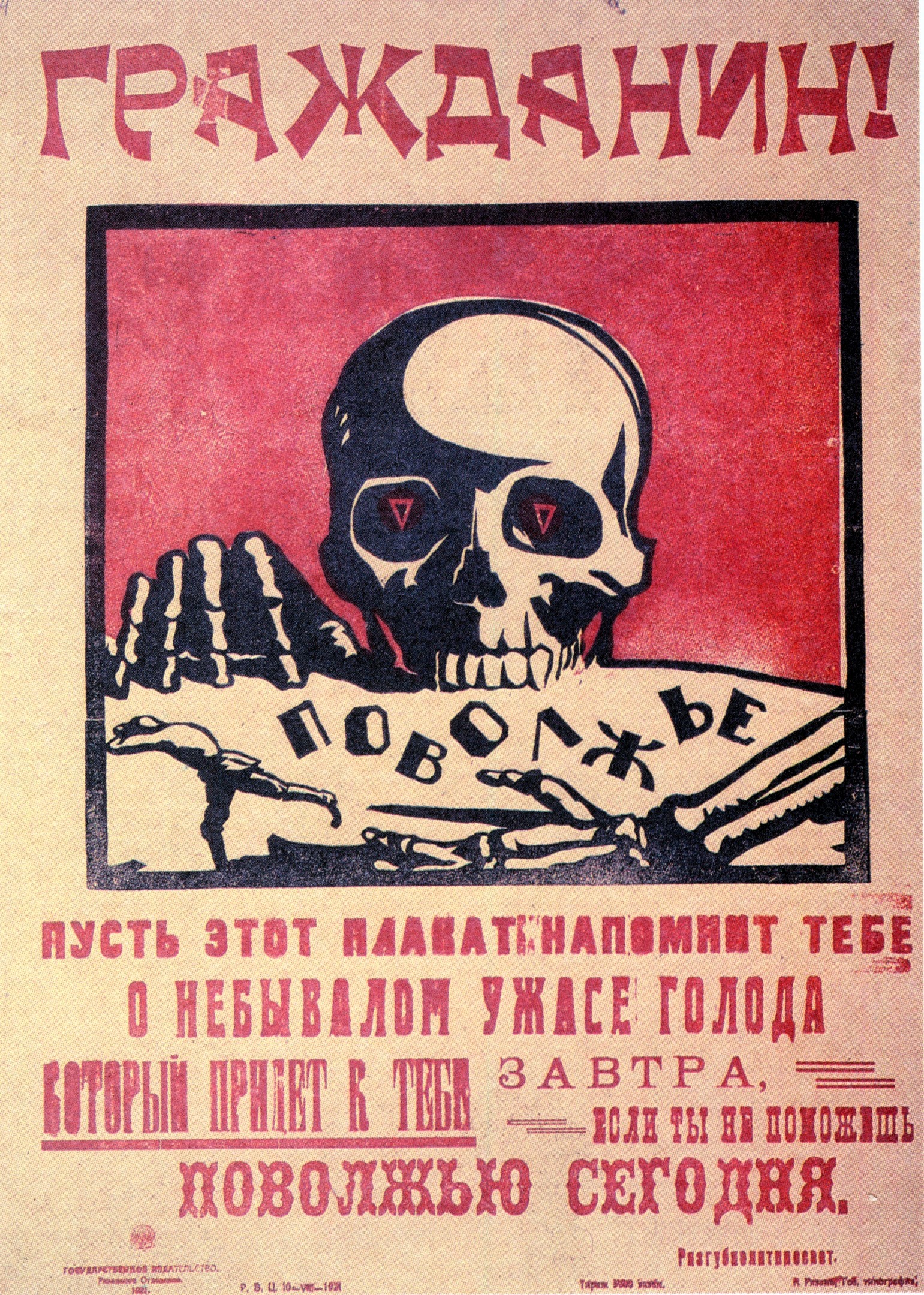

От засухи пострадала территория от Крыма до Вятки, а Средняя Волга оказалась в ее эпицентре.

Замена в марте 1921 года продразвёрстки на более щадящий продналог уже не смогла предотвратить катастрофу.

4 июля 1921 года была образована Самарская губернская комиссия помощи голодающим (Губпомгол), руководителем которой был избран Владимир Антонов-Овсеенко. Среди предпринимаемых ею мер по борьбе с голодом были:

— оказание помощи семенными ссудами в ходе посевных кампаний;

— организация питания населения (прежде всего детей);

— медико-санитарная помощь;

— сбор продналога в губерниях центральной России и Сибири, не пострадавших от засухи;

— организация общественных работ, предоставляющих заработок для голодающего населения;

— эвакуация голодающих (прежде всего детей) в районы, не пострадавшие от засухи и т.д.

В начале августа 1921 года Совнарком издал декрет, согласно которому Самарской губернии и другим районам, пострадавшим от засухи, разрешалось оставлять весь собранный продналог в регионе и расходовать его на собственные нужды.

Однако все эти меры не возымели должного действия. Урожай зерновых в 1921 году в Самарской губернии составил в среднем чуть менее 1,5 пуда на человека, что соответствовало месячной норме потребления в урожайные годы.

Люди вынуждены были питаться суррогатами, самыми безобидными из которых были лебеда и мука из желудей. С приходом зимы 1921 — 22 годов под нож был пущен домашний скот. Все чаще отмечались случаи каннибализма.

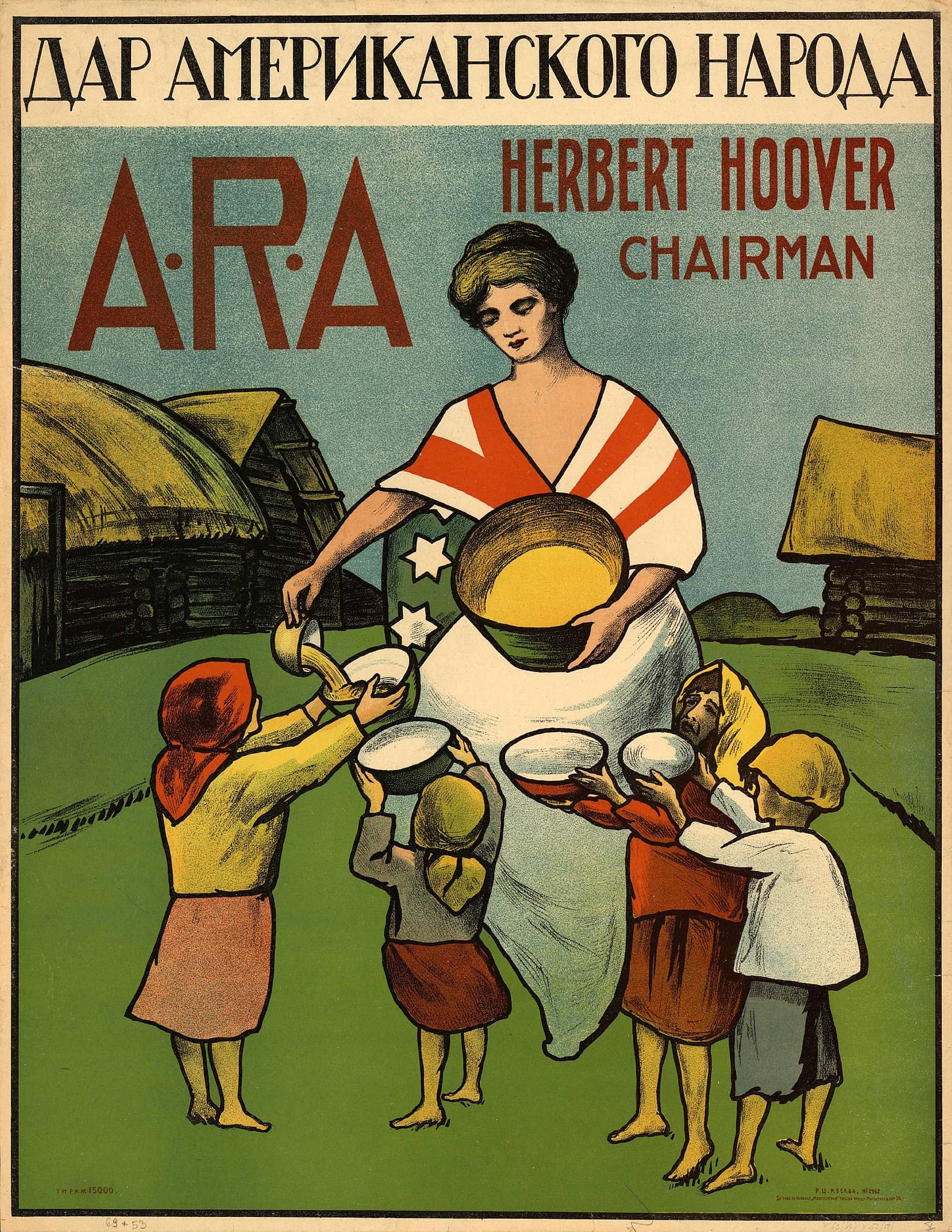

Победа над голодом в Поволжье была бы крайне затруднительной без иностранной помощи. Еще в июле 1921 года с воззванием к мировой общественности выступили писатель Максим Горький и патриарх Тихон. 30 сентября 1921 года с призывом помочь русскому народу на заседании Лиги наций обратился полярный исследователь Фритьоф Нансен.

Лига наций не удовлетворила просьбу знаменитого норвежца. Зато руку помощи голодающей России протянули общественные и благотворительные организации: комитеты Красного Креста европейских стран, Норвежский Нансеновский комитет, Первый союз квакеров и другие. Летом 1922 года они кормили приблизительно 400 тысяч жителей Самарской губернии.

Наибольшую же помощь голодающим оказала организация, именовавшаяся Американской администрацией помощи (АРА), которую возглавлял будущий президент США Герберт Гувер. К концу лета 1922 года она обеспечивала питанием 1,2 млн жителей губернии. Свою работу в стране Советов американцы вели до июня 1923 года.

Иностранцы не только открывали столовые для голодающих, но и, что немаловажно, проводили вакцинацию от тифа, оспы и холеры.

Действия советского правительства и помощь иностранных организаций смогли облегчить ситуацию с продовольствием лишь к осени 1922 года. 29 сентября президиум самарского губисполкома реорганизовал губернскую комиссию помощи голодающим в комиссию по ликвидации последствий голода.

К весне 1923 года, по мнению руководства страны, ситуация в целом нормализовалась. 30 апреля было даже создано акционерное общество «Экспортхлеб».

Неурожайные годы в Самарской губернии случались и позднее. Таким, например, был 1924-й. Но тогда голод имел куда меньший масштаб. Да и власти оперативно оказали поддержку пострадавшим регионам.

Рождение самарской пионерии

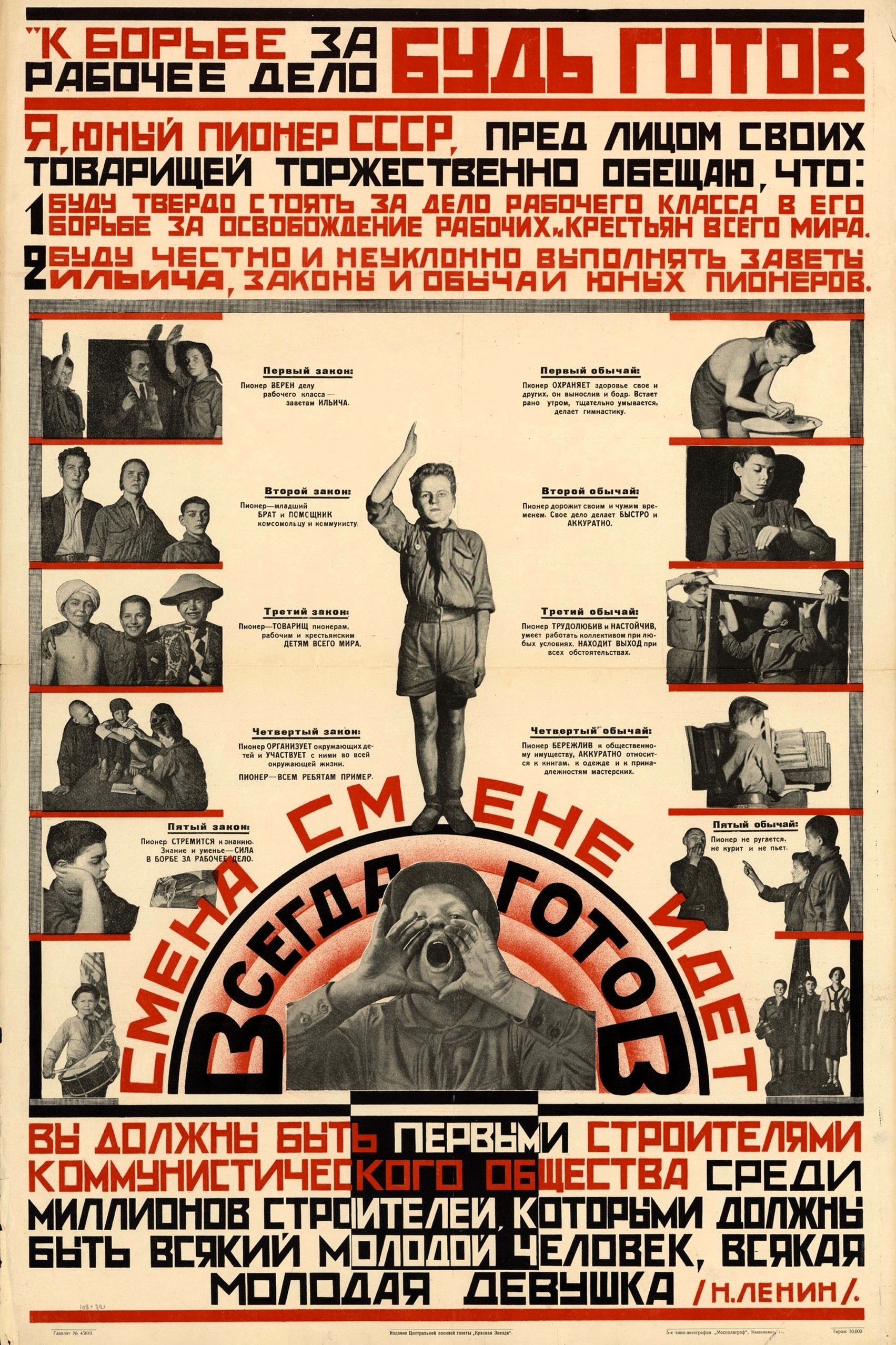

19 мая 1922 года на 2-й Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерской организации. Основные принципы её работы были позаимствованы у существовавшего в нашей стране с 1909 года скаутского движения.

У бойскаутов пионеры переняли методы внешней организации, добавив к ней воспитание в духе коммунистической идеологии.

Плакат 1925 года.

Летом 1922 года губернский комитет Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), не желая отставать от столичных коллег, инициировал создание в Самаре пионерских отрядов.

Дело было поручено инструктору по физкультуре Сергею Демидову. Позднее он признавался, что специальной литературы в его распоряжении не было и за основу методической работы были взяты случайно найденные брошюры о бойскаутах, выпушенные при царском режиме.

Первая в Самаре пионерская дружина формировалась при 4-м райкоме комсомола, штаб которого располагался в здании ресторана-варьете «Аквариум» (Самарская, 95).

Это здание в стиле рационального модерна еще в марте 1917 года было отдано под размещение штабов политических партий и профсоюзных комитетов. Спустя пять лет нашлось здесь место и самарским пионерам.

17 сентября 1922 года отсюда в свой первый поход отправилась пионерская дружина из 120 человек. Дойдя по улице Льва Толстого до Волги, они переправились на другой берег, где разбили лагерь и провели игры «Разведчики» и «Сторожа и контрабандисты».

Но вернемся к первым самарским пионерам. Вечером 17 сентября 1922 года звенья и отряды привели в порядок стоянку лагеря, потушили костры и собрали мусор. По возвращении в город дружину встречали у центрального клуба РКСМ (бывшая кухмистерская Жигулевского пивзавода).

К концу 1923 года в Самаре было создано 20 пионерских отрядов при предприятиях, учреждениях, профсоюзах и многочисленных в ту пору детских домах. С осени 1930 года их станут организовывать в каждой школе.

Через пионерскую организацию, которая просуществовала 69 лет, в Советском Союзе прошло около 210 миллионов человек.

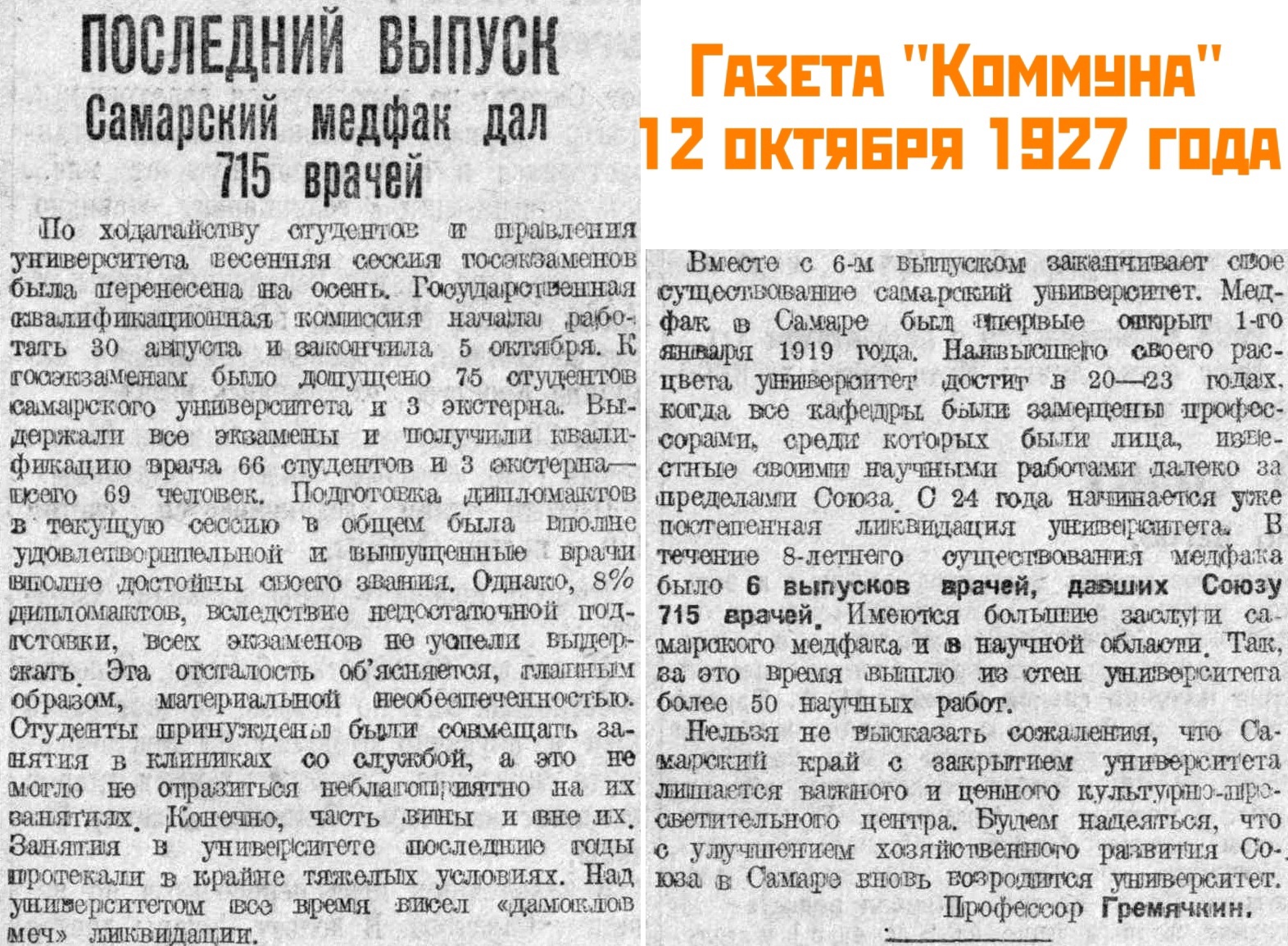

Факультет становится институтом

В прошлом материале нашего спецпроекта мы рассказывали о появлении в Самаре университета (далее — СГУ). Организован он был в 1918 году, а уже весной 1922-го Совет по делам высших учебных заведений Главпрофобра принял решение о его закрытии «ввиду крайней ограниченности средств».

Однако одному его факультету — агрономическому — удалось стать самостоятельным вузом и пережить закрытие СГУ, случившееся в 1927 году.

В апреле 1922 года аграрному факультету СГУ было предписано объединится с Самарским сельхозучилищем (в народе — «Кинельская земледелка») в Практический сельскохозяйственный институт.

В 1903 году для него был построен отдельный учебный корпус в шести километрах от Кинеля (ныне — поселок Усть-Кинельский, улица Учебная, 1).

В 1925 году состоялся первый выпуск студентов сельскохозяйственного института. 171 человек получили свидетельства о присвоении специальности агронома высшей квалификации.

К тому моменту корпус в поселке Усть-Кинельский был лишь отделением института, студенты приезжали сюда на практику. Основные же занятия проходили в здании бывшего духовного училища (Молодогвардейская, 151).

Наличие двух отделений требовало дополнительных расходов: на проезд студентов, содержание административного аппарата и т.д. Окончательный переезд института из Самары в Усть-Кинельский завершился лишь в конце 1920-х годов.

В это время в СХИ учился один из его самых известных выпускников — Александр Бараев. Будущий Герой Социалистического Труда, человек, которого в 1950—60-х годах называли «главным агрономом целины».

Первые трактора в институте. Импозантный бородач с трубкой в центре кадра — ректор Стефан Сохацкий.

В 1928 году сельскохозяйственный институт был единственным вузом нашего региона. Ныне он именуется Самарским государственным аграрным университетом.

Окружная олимпиада и первый стадион Самары

Одной из примет раннесоветского периода были парады физкультурников. Их расцвет пришелся на 1930-е годы, однако первый состоялся еще 25 мая 1919 года. В нем приняли участие в основном команды Всевобуча — отдела по всеобщему военному обучению при военно-учебном управлении Всероглавштаба.

Спорт и физкультура на рубеже 1910—20-х годов были прерогативной в основном людей, так или иначе связанных с военным делом или находящихся в мобилизационном резерве.

Газета «Коммуна» 26 августа 1922 года писала: «С 27 по 30 августа в Самаре состоится первая окружная Олимпиада (окружные допризывно-спортивные маневры ПРИВО). Олимпиада будет происходить на спортивной площадке в сквере за Городским театром.

В Олимпиаде примут участие лучшие силы городов Астрахани, Саратова, Самары, Симбирска, Казани, Чебоксаров, Пензы, Уфы и Ижевска.

В программе Олимпиады — гимнастика, футбол, тяжелая и легкая атлетика, прыжки в длину с разбега, толкание ядра, бег, теннис, борьба и бокс. В клубе при спортивной площадке ежедневно шахматы. Начало состязаний в 10 часов утра».

В июне 1923 года состоялись состязания по водным видам спорта и легкой атлетике в честь выпуска инструкторов спорта школы физического образования ПриВО. А в августе команда Приволжского военного округа участвовала в первой Всеармейской спартакиаде.

Не оставался в стороне от популяризации физической культуры и комсомол. В сентябре 1923 года в Самаре провели Губернскую коллективную комсомольскую олимпиаду.

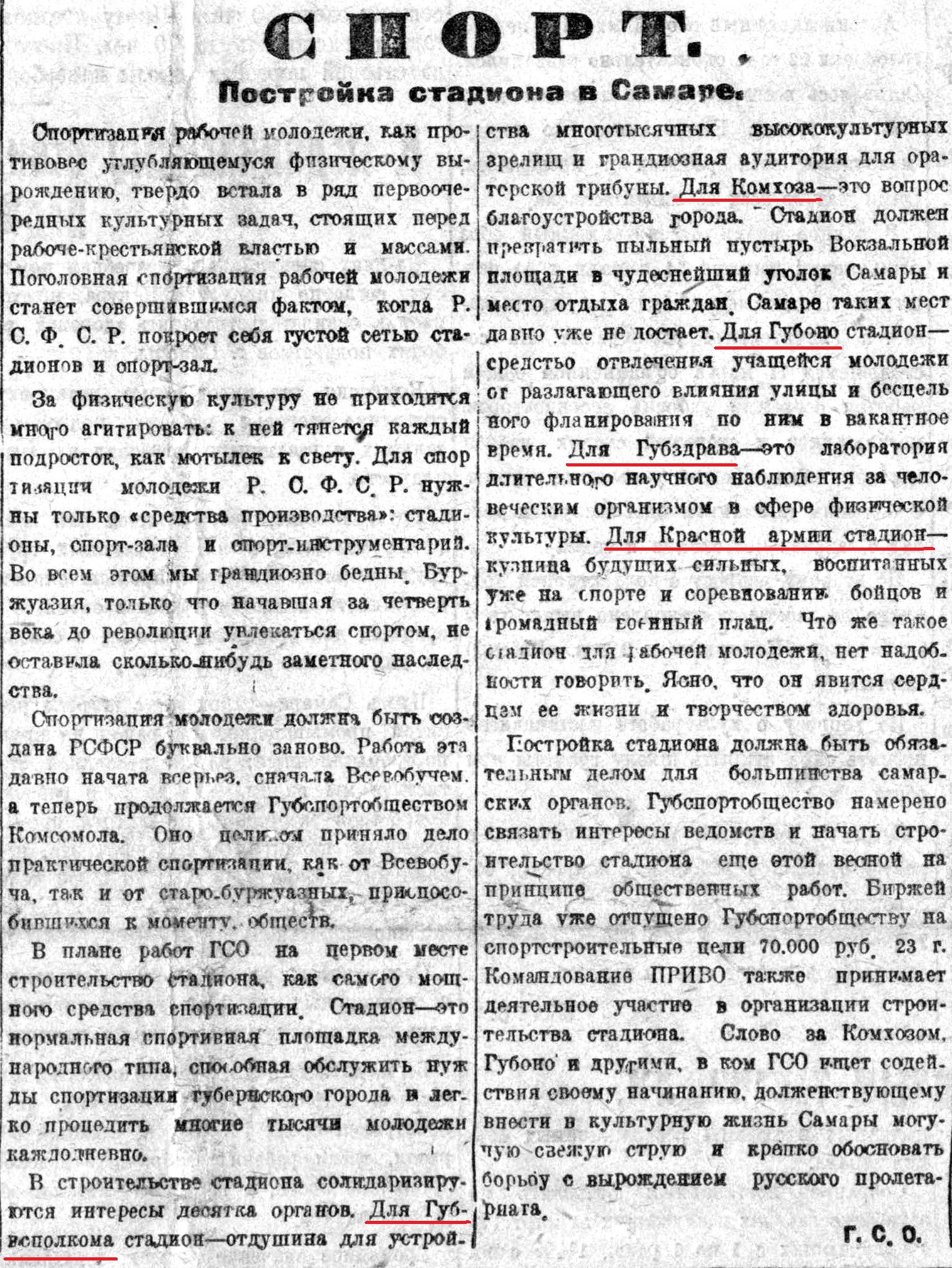

В общем, спортивная жизнь оправляющейся от войны и голода Самары кипела. Но была и большая проблема — в городе не было полноценного стадиона. О необходимости его сооружения комсомольцы Самары писали на страницах «Коммуны» еще в марте 1923 года.

К возведению столь нужного городу спортивного объекта приступили в 1924 году. Проблем было немало. Естественно, не хватало финансирования. «Стартовый капитал» при сооружении стадиона составлял 50 рублей при минимально необходимых 10 тысячах.

Был проделан большой объем земляных работ для ликвидации уклона поля. Кроме того, как писала газета «Коммуна»,

«для того, чтобы утрамбовать землю на спортплощадке, физкультурники должны были на себе доставить с берега Волги особый железный каток в несколько сот пудов весом».

Энтузиазм самарских физкультурников был вознаграждён — новый городской стадион Самары открылся в июне 1925 года. Он был далек от совершенства. На будущем «Локомотиве» даже не было трибун, зрители размещались на травке близ футбольного поля. На первых порах отсутствовали раздевалки, душевые и уборные.

Тем не менее «Красный спортивный стадион» на Вокзальной площади сразу после открытия начал принимать соревнования. 26 июля 1925 года на нем провели футбольный матч между сборными Самары и Оренбурга, 5 августа — 1-ое губернское межсоюзное соревнование по физкультуре.

Трибунами стадион обзавелся в 1927 году. Тогда же он был переименован в честь 10-летия Октября.

В 1929 году стадион передали в ведение Самара-Златоустовской железной дороги. После создания ДСО «Локомотив» спортивная арена получила аналогичное название. С самарским «Локомотивом» мы еще встретимся в одном из следующих материалов нашего спецпроекта.

Дом крестьянина и Дом Красной армии

После окончания Гражданской войны Советская власть начала форсировать процесс смычки трудового крестьянства с пролетариатом. Так, в июне 1922 года в Москве был открыт ЦДК — Центральный дом крестьянина.

Прибывшие в столицу землепашцы могли воспользоваться находящийся при нем гостиницей и столовой, получить правовую помощь и консультации по разным вопросам.

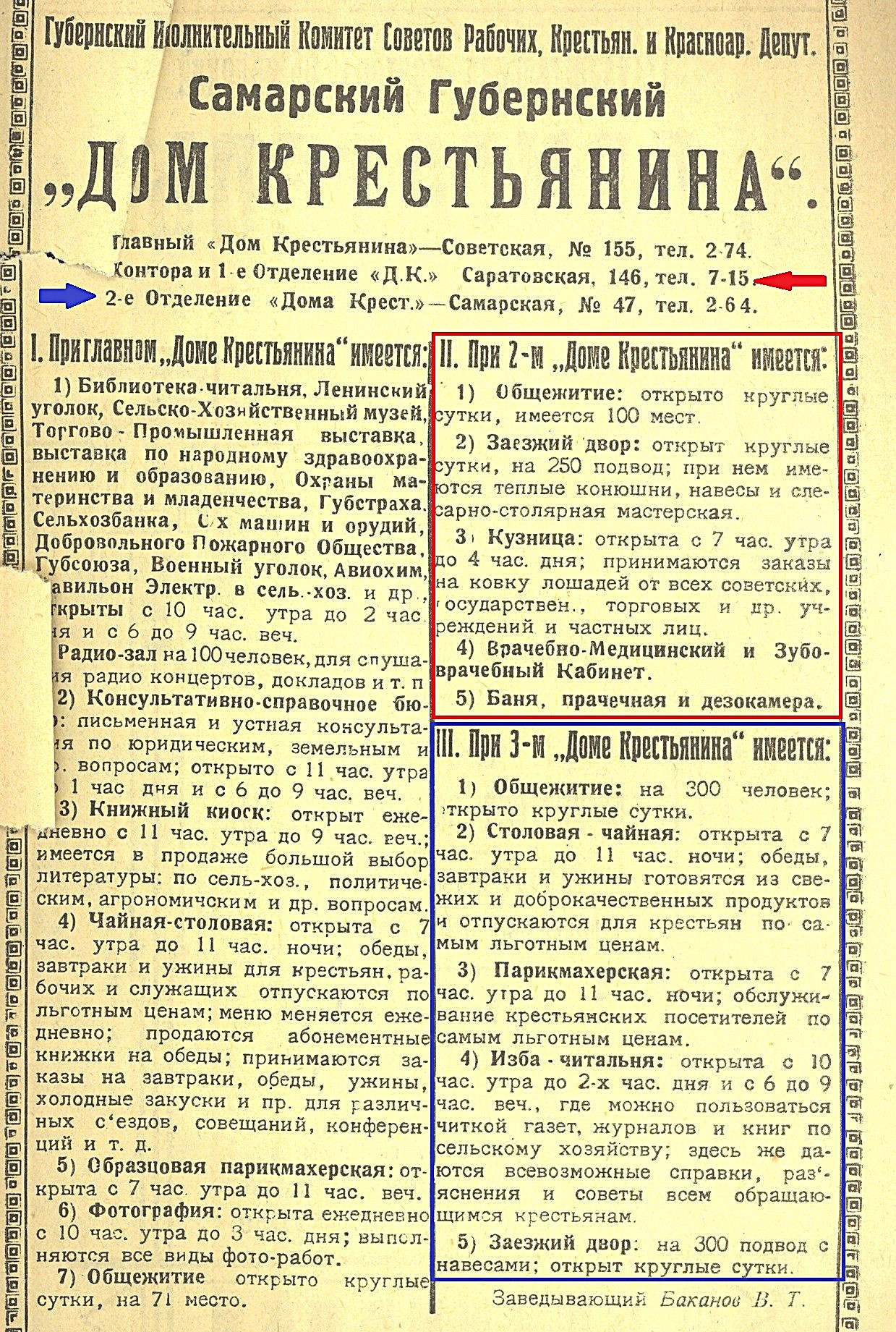

Опыт был признан удачным, и подобные учреждения стали создаваться в других крупных городах. 22 января 1925 года Дом крестьянина открыли в Самаре. Под его размещение был отдан особняк Общественного собрания (Куйбышева, 157 / Шостаковича, 1).

Вскоре у Дома крестьянина появились филиалы. В том же квартале, но на улице Фрунзе, в бывшем доме купчихи Шумовой (в следующем документе отмечен красным) и в доме близ Троицкого базара (отмечен синим).

Ниже приведены фотографии интерьеров Дома крестьянина в бывшем особняке Общественного собрания.

В начале 1930-х годов Дома крестьянина стали постепенно закрываться. Им на смену пришли более созвучные времени Дома колхозника.

В Самаре середины 1930-х годов таких было два — в домах №№ 47 и 71 по улице Самарской. При них имелись бани, прачечные, столовые, парикмахерские, номера, общежития и заезжие дворы.

Свой Дом, т.е. учреждение для культурно-массовой работы, в 1925 году появился и у самарских военных. Соответствующий приказ был издан 30 апреля. Первым местом жительства будущего Окружного дома офицеров была гостиница «Националь» (Фрунзе, 91), где ему выделили несколько комнат.

Уже осенью для Дома Красной армии подобрали более статусное место — бывший особняк купца Николая Дунаева (Куйбышева, 135).

Выбор пал на него в том числе потому, что рядом, в бывшем здании Земской управы (Фрунзе, 116 / Льва Толстого, 26), тогда работал штаб ПриВО и реввоенсовет.

В Доме Красной армии проводили лекции и собрания, работали библиотека-читальня, музыкальный и драматический кружки, бильярдная, в подвале особняка устроили стрелковый тир. Для детей красноармейцев организовали детский сад и пионерский отряд.

Газета «Коммуна» 12 сентября 1925 года

В особняке купца Дунаева Дом Красной армии просуществует менее 10 лет. В начале 1930-х годов Приволжскому военному округу будет выделен для застройки квартал близ площади Чапаева, куда и переедут все его учреждения.

Список литературы:

— Голод в Средневолжском крае в 20-30-е годы XX века. Голод в Самарской губернии в 20-е годы XX века Т.1. Сборник документов. Самара, 2014.

— Титова О.А. Пионерское движение 1920-х годов (на материалах Самарской губернии). — Самара, 2024.

— От факультета до университета. К 100-летию Самарского государственного аграрного университета (1919 — 2019). — Самара, 2019.

— Пономарев А.М. Футбол-88. Справочник-календарь. — Куйбышев, 1988.

— Архив газеты «Волжская коммуна».

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте