ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1971 — 1975 годах: десятый вуз города и новый Речной вокзал, монумент Славы и памятник штурмовику Ил-2

2 397

2 397

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1971 по 1975 год.

Город десяти вузов

В прошлом материале нашего спецпроекта мы упоминали об открытии возрожденного классического университета и обустройстве нового кампуса Куйбышевского авиационного института.

В 1971—75 годах тренд на увеличение количества высших учебных заведений продолжился. По одному новому вузу получили исторический центр Самары и Безымянка.

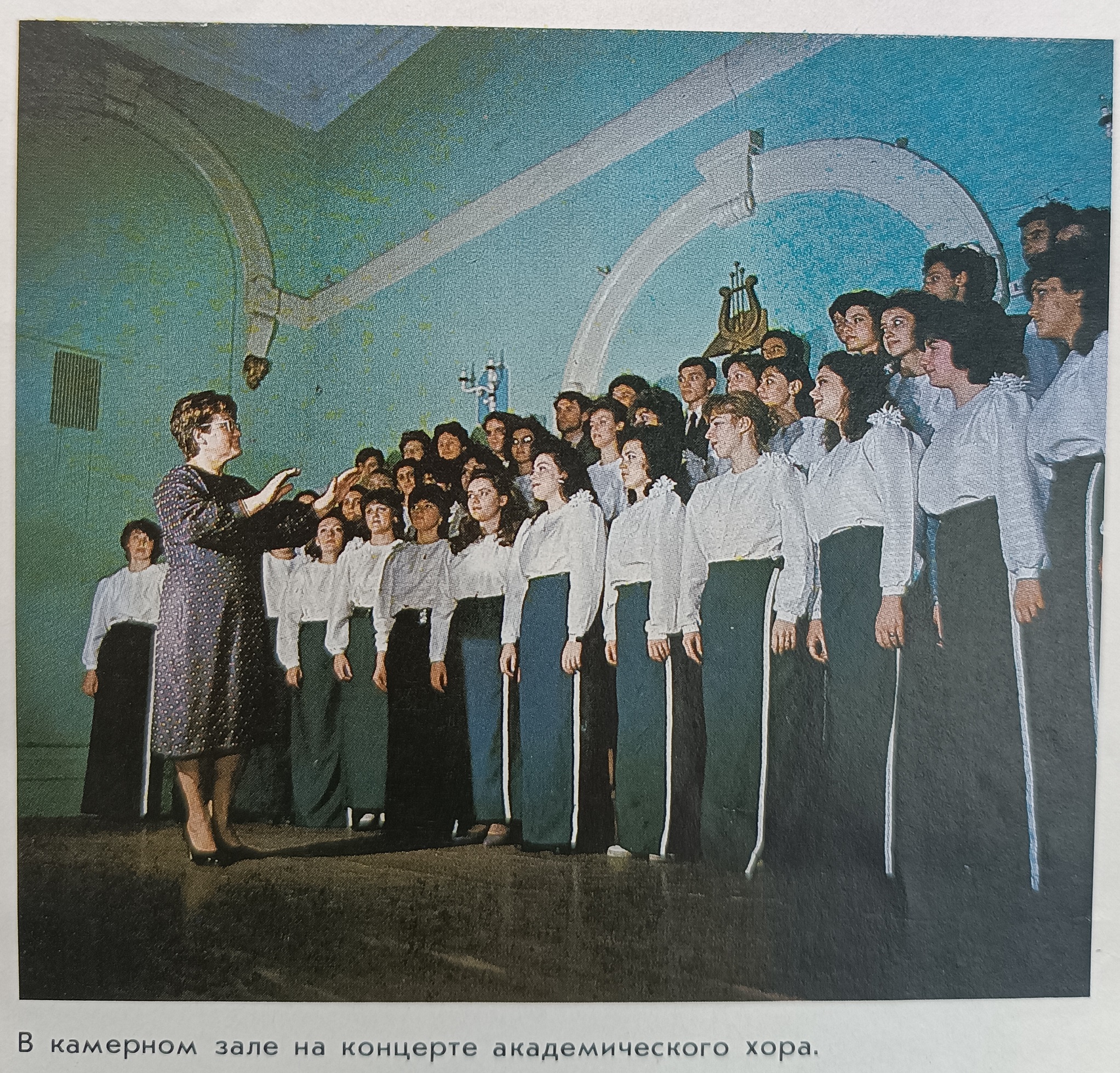

В апреле 1971 года начал работу институт культуры. Под его размещение было отдано два дореволюционных здания на площади Куйбышева — бывшее 2-е городское училище им. Белинского (Чапаевская, 186) и дом архиерейского подворья (Галактионовская, 102).

История нынешнего Самарского государственного института культуры началась с двух факультетов: культурно-просветительского и библиотечного, которые объединяли в себе шесть кафедр:

— общенаучных дисциплин,

— культурно-просветительской работы,

— библиотековедения и библиографии,

— хорового дирижирования,

— театральной режиссуры и хореографии,

— оркестрового дирижирования.

Летом 1971 года начались вступительные экзамены. На очное отделение было принято 210 студентов. Выпускники Куйбышевского института культуры направлялись на работу в городские, районные и зональные библиотеки, дворцы и дома культуры, в том числе и соседних областей.

В марте 1973 года в нашем городе открылся десятый по счету вуз. Им стал Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он разместился в 1-м Безымянном переулке неподалеку от его пересечения с улицей Свободы.

До этого здесь уже 11 лет работал Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта (1-й Безымянный переулок, 16). Он был включен в новый вуз на правах факультета.

Строительство здания для очного института (1-й Безымянный переулок, 18) началось еще в 1970-м и заняло три года.

На первый курс десятого вуза Куйбышева планировалось принять всего 150 человек. Набор проводился по двум специальностям: «Эксплуатация железных дорог» и «Строительство железных дорог; путь и путевое хозяйство».

«Волжский комсомолец» 26 октября 1973 года.

Несмотря на скромные цифры первого набора студентов, железнодорожному институту предрекали большое будущее. В заметке из газеты «Волжская заря» от 4 июля 1973 года читаем:

Нужно отметить, что в первой половине 1970-х годов Советский район стал одним из самых студенческих в городе.

В феврале 1971 года начались занятия студентов Куйбышевского планового института в новом корпусе по адресу улица Советской Армии, 141.

До этого своего здания этот вуз не имел. Экономисты грызли гранит науки бок о бок со студентами инженерно-строительного института (Молодогвардейская, 194).

На четырех этажах нового корпуса разместились 14 кафедр планового института. На цокольном этаже — лаборатории: станочная и металловедения.

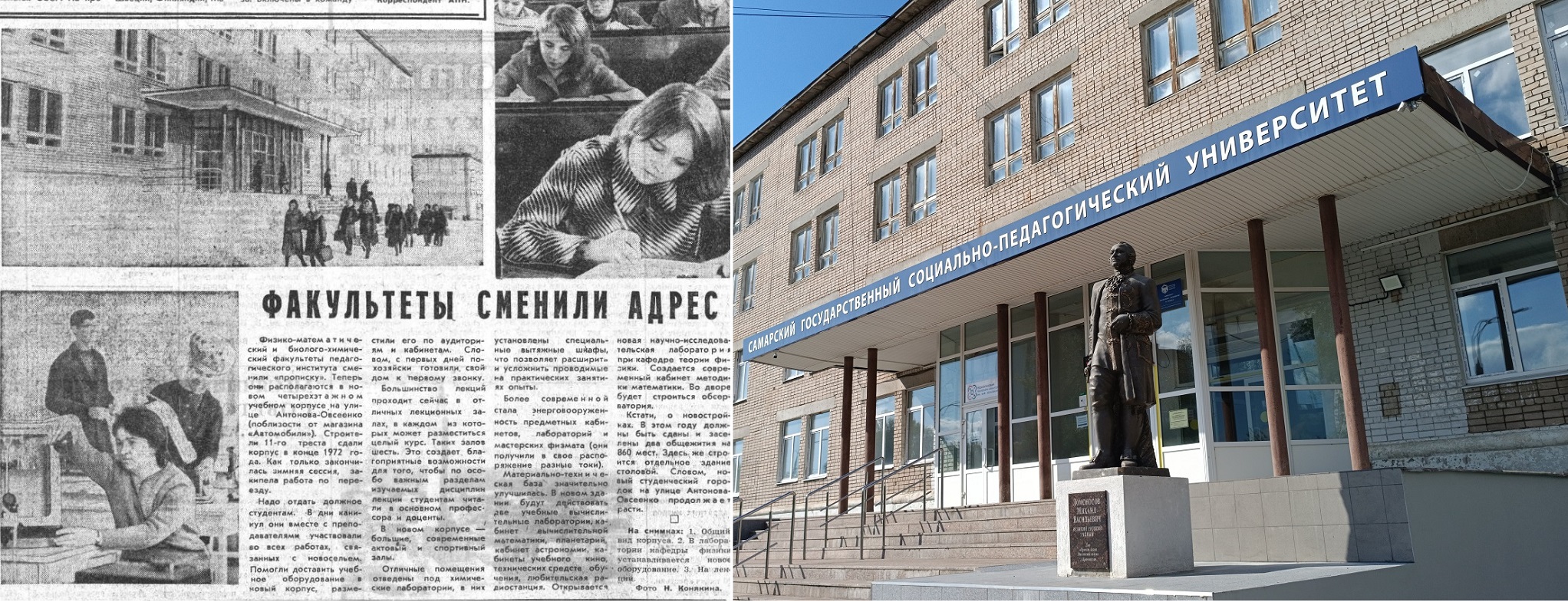

В 1973 году начались занятия на физико-математическом и химико-биологическом факультетах педагогического института им. Куйбышева в новом корпусе (Антонова-Овсеенко, 26). В нем, что немаловажно, имелись современные актовый и спортивный зал.

На улице Антонова-Овсеенко в первой половине 1970-х годов также начали работать три техникума:

— машиностроительный,

— учетно-кредитный (ныне — финансово-экономический колледж),

— механико-технологический (ныне — торгово-экономический колледж).

Отдельно стоит сказать об учебно-производственном комплексе «Росбытсоюза» (Антонова-Овсеенко, 53).

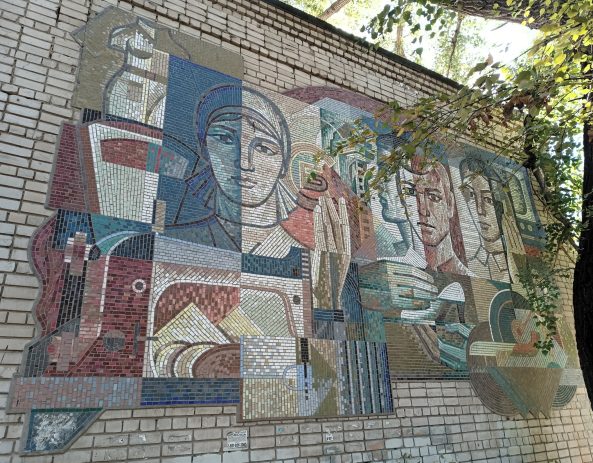

Украшающее фасад этого здания с 1971 года мозаичное панно «Молодежь в науке и производстве» в 2023-м было признано объектом культурного наследия регионального значения.

В завершение рассказа о вузах нашего города упомянем, что в 1975 году был принят в эксплуатацию физический корпус Куйбышевского государственного университета (Академика Павлова, 1).

Речной вокзал и третья очередь набережной Волги

Еще в 1967 году в Куйбышеве началось проектирование нового комплекса зданий Речного вокзала. Местом для него выбрали берег Волги между улицами Венцека и Комсомольской.

Деревянный речной вокзал, возведенный по проекту архитектора Леонида Волкова еще в 1936 году, хоть и был красив и любимым горожанами, но уже не отвечал требованиям времени.

Он был снесен, а на его месте в первой половине 1970-х годов обустроена 3-я очередь набережной Волги.

Строительство здания нового Речного вокзала стартовало в 1969 году. Его проект разработал архитектор московского института «Гипроречтранс» Юрий Коган.

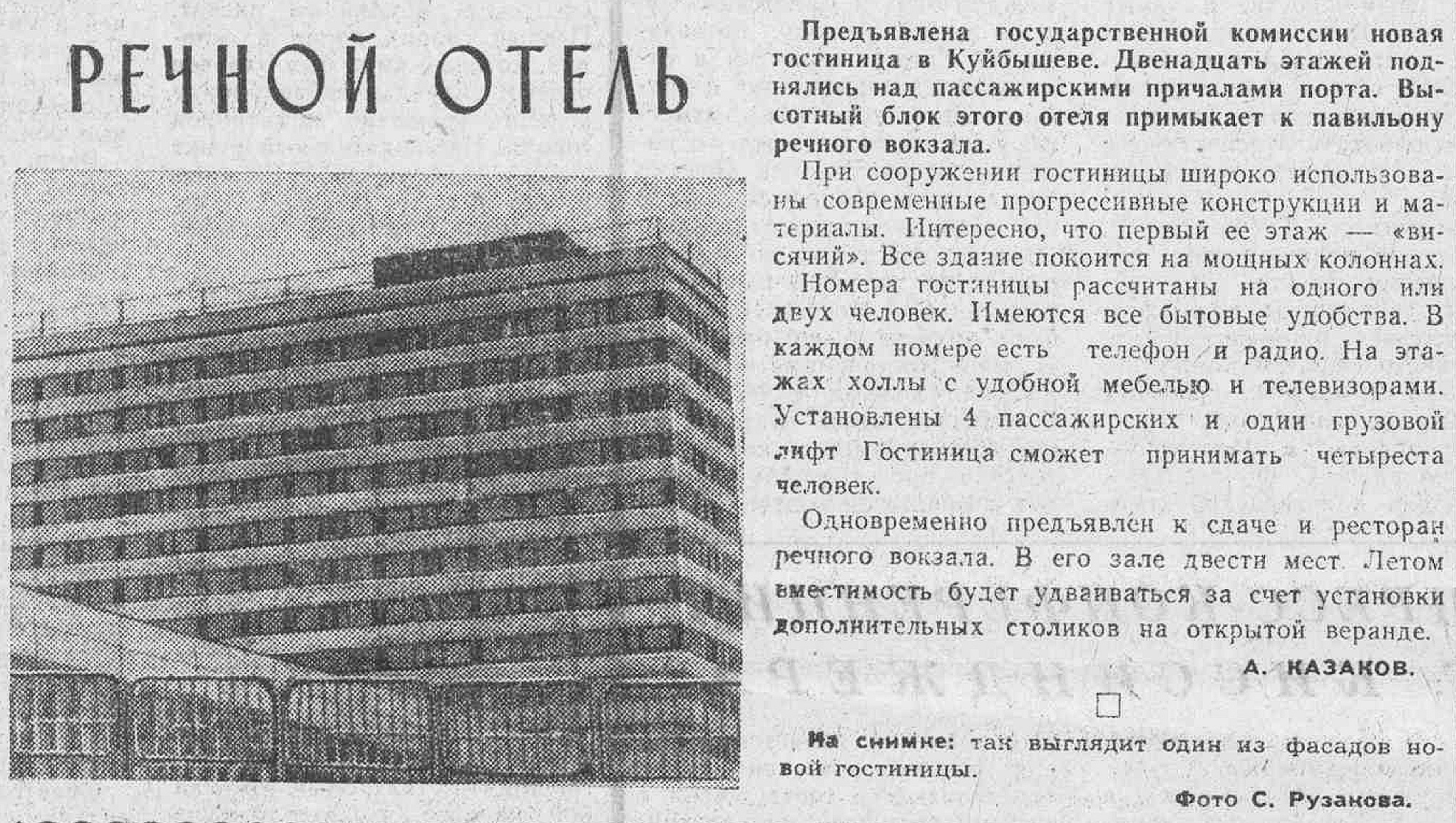

Комплекс зданий Речного вокзала, помимо него самого, включал в себя:

— гостиницу на 400 мест и ресторан на 200 человек,

— причальную стенку длиной 420 метров,

— шесть причалов на 12-15 пассажирских теплоходов.

Архитектор Ваган Гайкович Каркарьян писал:

Фасады и интерьеры вокзала украшены фресковой живописью, цветной керамикой и чеканкой по меди. Эти работы выполнялись бригадой московских художников.

Архитектура комплекса находилась под определённым влиянием концепций конструктивно-технических основ индустриального строительства. Эстетика техницизма рубежа 1960—70-х годов сказалась в решении фасадов гостиницы с ее горизонтальными ленточными окнами — так называемая «тельняшка»».

Здание Речного вокзала приняло первых пассажиров 23 июля 1971 года. В его залах — кассовом и ожидания — могли одновременно разместиться 400 человек.

Гостиницу «Россия» ввели в эксплуатацию в феврале 1973 года. Газета «Волжская коммуна» отмечала наличие в ней сразу пяти лифтов.

В 1972 году новый речной вокзал был построен и в Тольятти.

Новая жизнь окраин старой Самары

С середины 1960-х годов куйбышевские архитекторы взялись за обустройство района, который должен был стать ядром нового городского центра.

Ваган Гайкович Каркарьян описывал его так:

«В новом генеральном плане 1967 года центр рассматривался как развитие сложившихся улиц и площадей — ул. Куйбышева, площадей Чапаева и Куйбышева, а от нее по улице Молодогвардейской на высокую бровку реки Волги в районе Ярмарочного спуска и площадки между улицами Маяковского и Полевой и далее по Ново-Садовой к основному ядру в районе Оврага подпольщиков.»

По состоянию на 1971 год большая часть проектируемого центра Самары была занята малоценной дореволюционной застройкой. За следующие пять лет была проведена существенная реновация этих территорий.

Новостройки появились даже на площади Куйбышева. Здесь возвели дома № 188 и 194 по улице Чапаевской, а также 12-этажку с адресом Вилоновская, 10, которая стала высотной доминантой площади.

Вилоновская, 10 / Чапаевская, 210

Дом был возведен в 1973 году по проекту архитектора Галины Моргун. Строительство курировал знакомый нам по прошлым материалам спецпроекта институт «Гипровостокнефть». В пристрое к зданию был открыт Дом архитектора.

Еще одна новостройка появилась в бывшем архиерейском квартале — на улице Вилоновской между Молодогвардейской и Галактионовской. Здесь по проекту архитекторов Вагана Каркарьяна и Николая Красько возвели Дом актера.

Важное место в архитектурном ансамбле сразу двух площадей — отметившей вековой юбилей Самарской и совсем молодой площади Славы — занял дом № 130 по Галактионовской.

Интересной находкой архитекторов Юрия Мусатова и Владимира Борисова стала различная трактовка фасадов дома: к Самарской площади обращены длинные плоские лоджии, к реке Волге – балконы, а на сквер 30-летия Победы выходят V-образные в плане лоджии, расширяющие панораму обзора.

Интересный факт: в трех перечисленных выше новостройках открылись книжные магазины: «Искусство» (Чапаевская, 188), «Дружба» (Чапаевская, 194) и «Медицинская книга» (Галактионовская, 130).

Практически в полном объеме был реализован проект застройки Молодогвардейской, между улицами Маяковского и Полевой. Первым звеном этого модернистского ансамбля стал Дворец спорта, открытый в ноябре 1967 года.

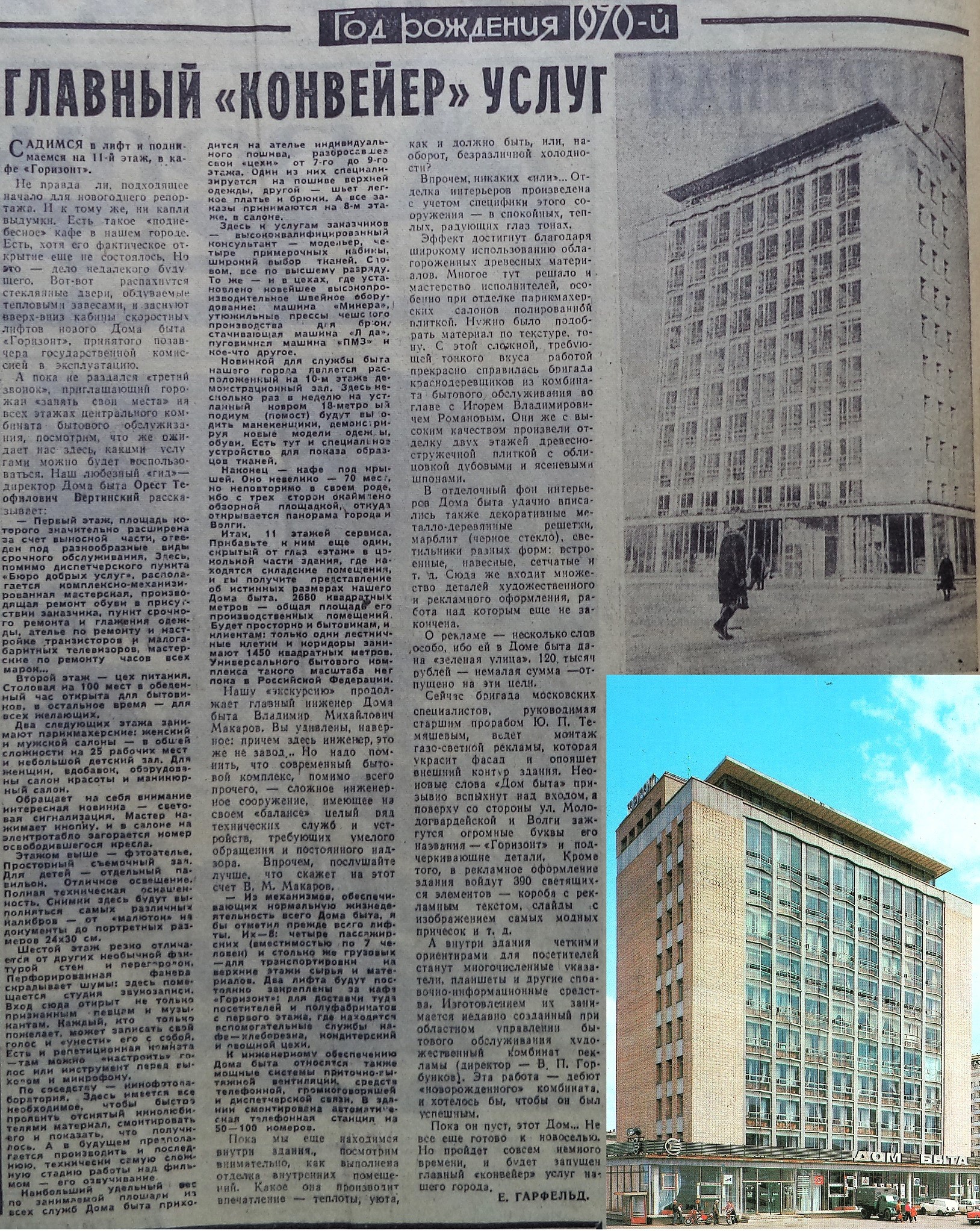

Компанию ему составляли здание цирка и Дом быта «Горизонт», принявший первых клиентов в феврале 1971 года.

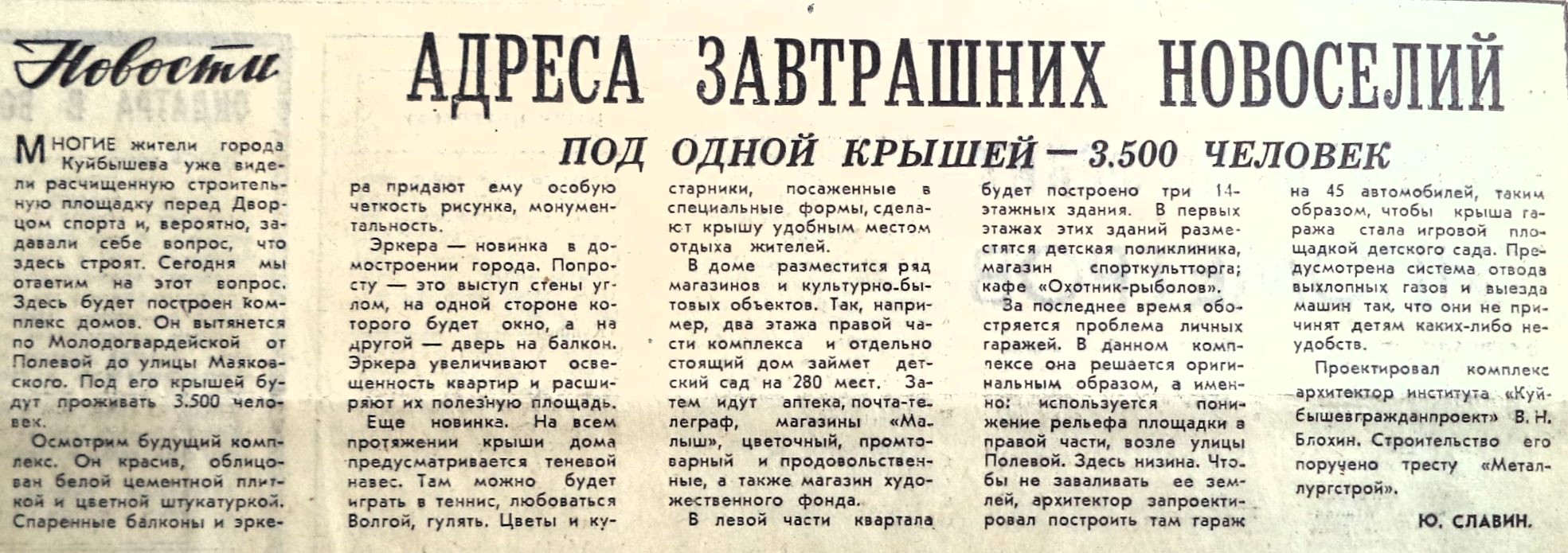

На противоположной стороне улицы Молодогвардейской в 1970—73 годах строился жилкомбинат, получивший за свои размеры прозвище «Шанхай».

Ниже представлена заметка из «Волжской зари» от декабря 1969 года.

Обратите внимание, что на крыше в первоначальном проекте предусматривался теневой навес (перголы), под которым можно было бы гулять и даже играть в теннис.

Один из авторов проекта «Шанхая» Ваган Каркаьян писал:

Однако эта уже начатая работа по благоустройству крыши была приостановлена. Комиссия Госстроя РСФСР признала это решение неэкономичным и нецелесообразным, а автору этих строк был объявлен выговор».

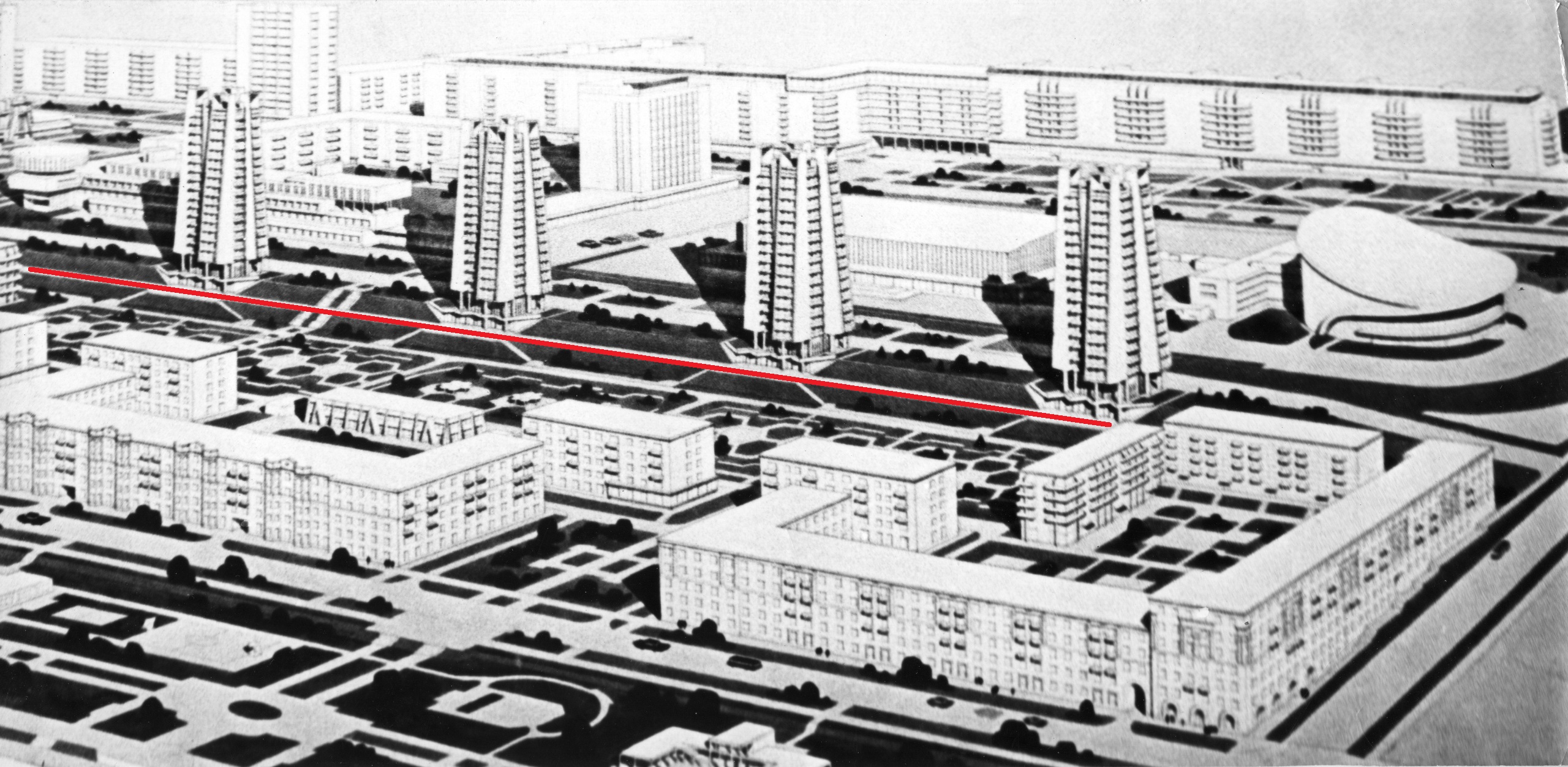

В 1975 году модернистский ансамбль улицы Молодогвардейской пополнился пятью «башнями Вулыха». Так назвали современные на тот момент 14-этажные дома, спроектированные московским архитектором Ефимом Вулыхом. Их адреса:

— Маяковского, 12;

— Маяковского, 14;

— Молодогвардейская, 207;

— Молодогвардейская, 240;

— Полевая, 50.

Работы по застройке этого района должны были вестись и после 1975 года. Архитектор Алексей Моргун писал:

Улица Прибрежная, вдоль которой должны были появится те самые пирамидальные дома-свечки, на следующей схеме отмечена красной линией.

В 1971—75 годах велась активная застройка бывших пригородов дореволюционной Самары — поселков Афон и Монастырского в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и нынешней Северо-Восточной магистрали.

Здесь был построен первый в Самаре дом высотой в 14 этажей (Осипенко, 18). Его заселили в 1974 году. В книге «От крепости Самара до города Куйбышева» упоминается, что «некоторые здания имеют оригинальную конфигурацию, повторяющую изгибы рельефа местности».

Здесь, видимо, речь идет о домах №№ 30 и 42 по улице Ново-Садовой, между которыми до начала застройки микрорайона проходил Беломорский овраг.

На следующей фотографии начала 1980-х годов место бывшего оврага отмечено синей линией. В правой части кадра виден дом, прозванный самарцам «Интегралом» (Ново-Садовая, 42).

Заметной постройкой в стилистике советского модернизма стал корпус индустриально-педагогического техникума на перекрестке улиц Ново-Садовой и Соколова.

В первой половине 1970-х годов активно застраивался и новый проспект города, названный в честь Владимира Ленина. О знаковых объектах, появившихся на нем, мы расскажем в одной из следующих статей нашего спецпроекта.

Площадь Славы

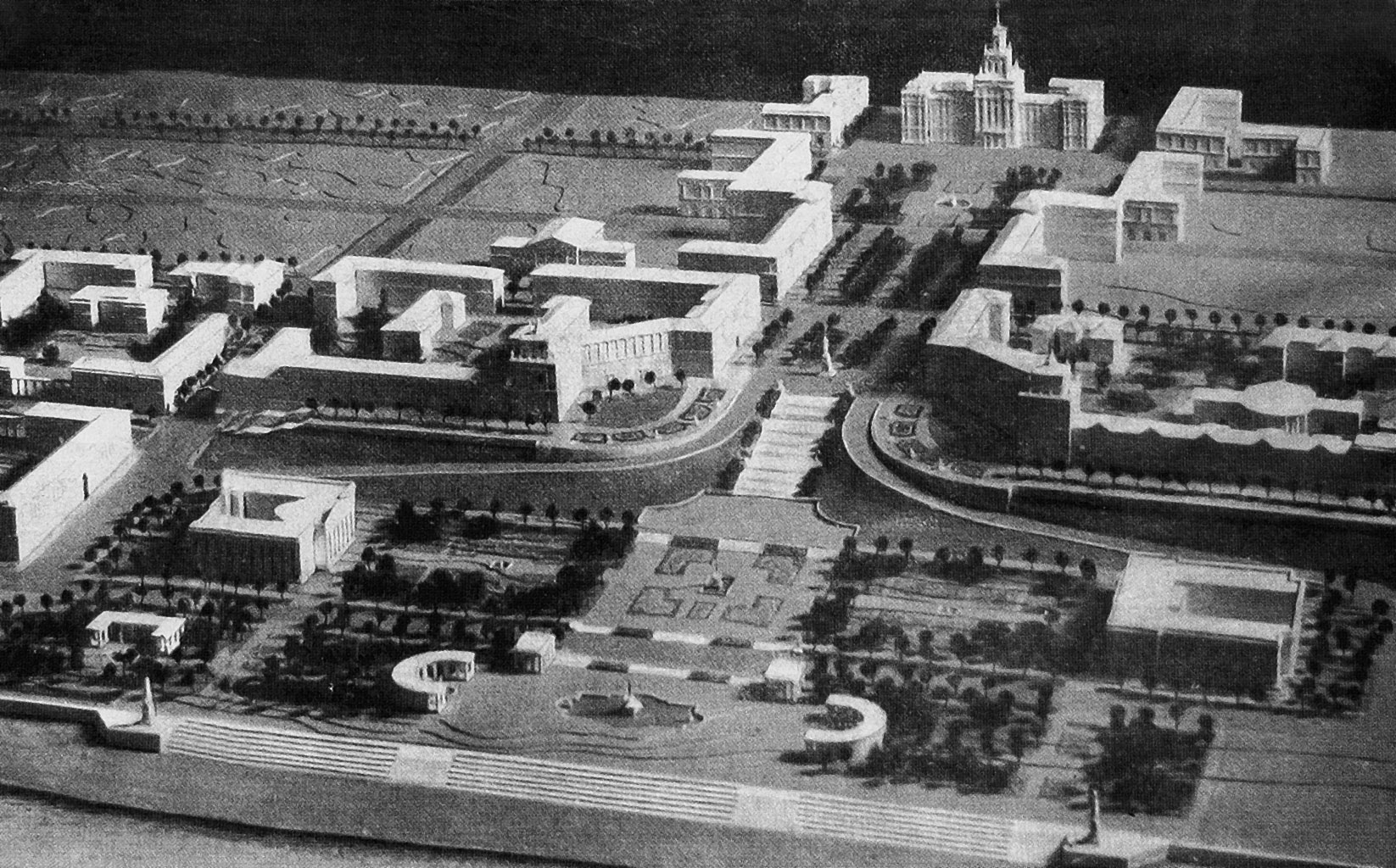

Еще по генеральному плану 1937 года «Большой Куйбышев» район между Самарской площадью и берегом Волги рассматривался как главный административный центр города.

Работы по его реализации начались на рубеже 1940—50-х годов. Представленный ниже проект застройки Самарской площади, Ярмарочного спуска и берега Волги под ним был реализован примерно на треть.

В наследство от него нашему городу достался ансамбль домов в стиле сталинской неоклассики по периметру Самарской площади, чей архитектурный облик мало изменился с конца 1950-х годов.

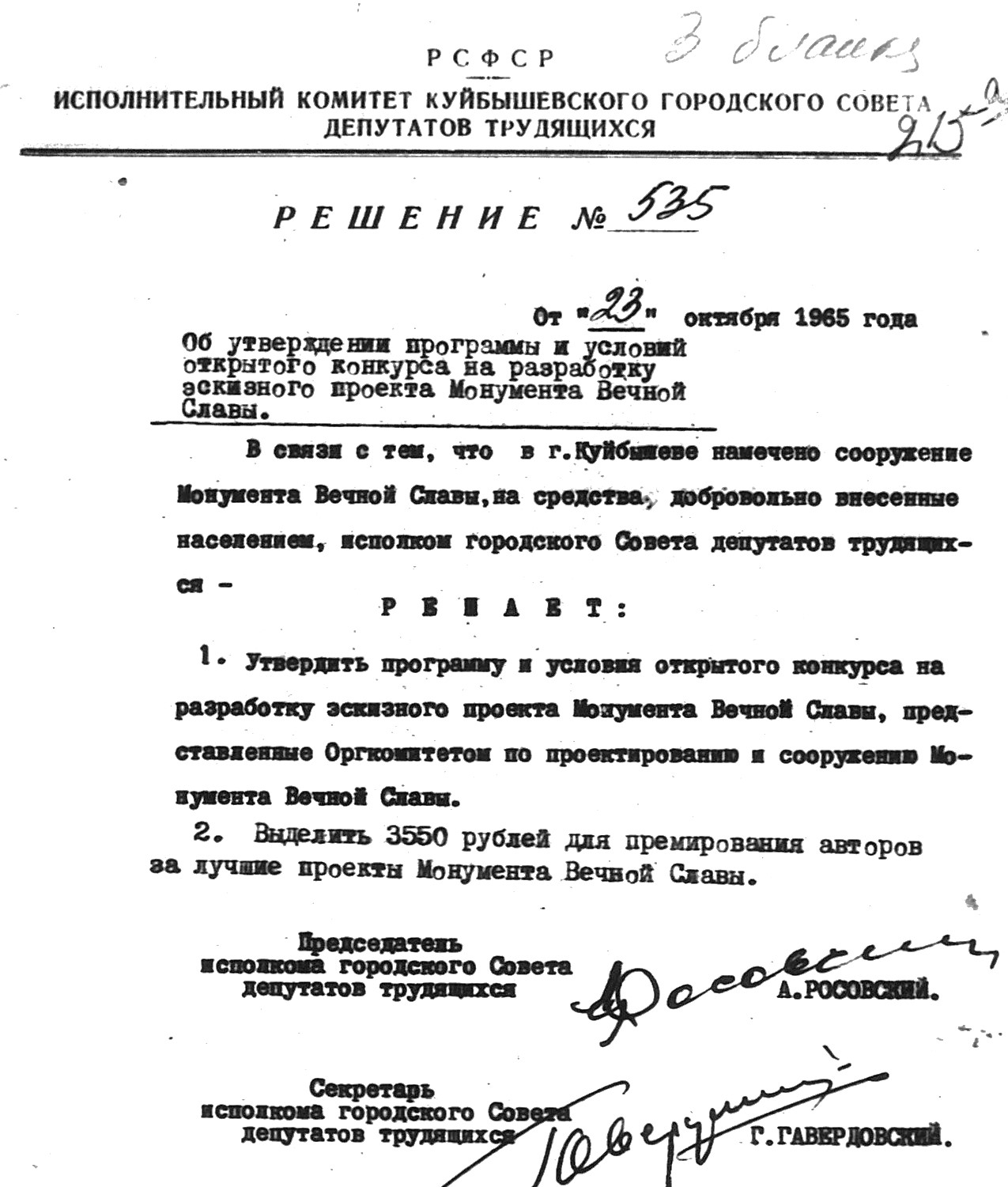

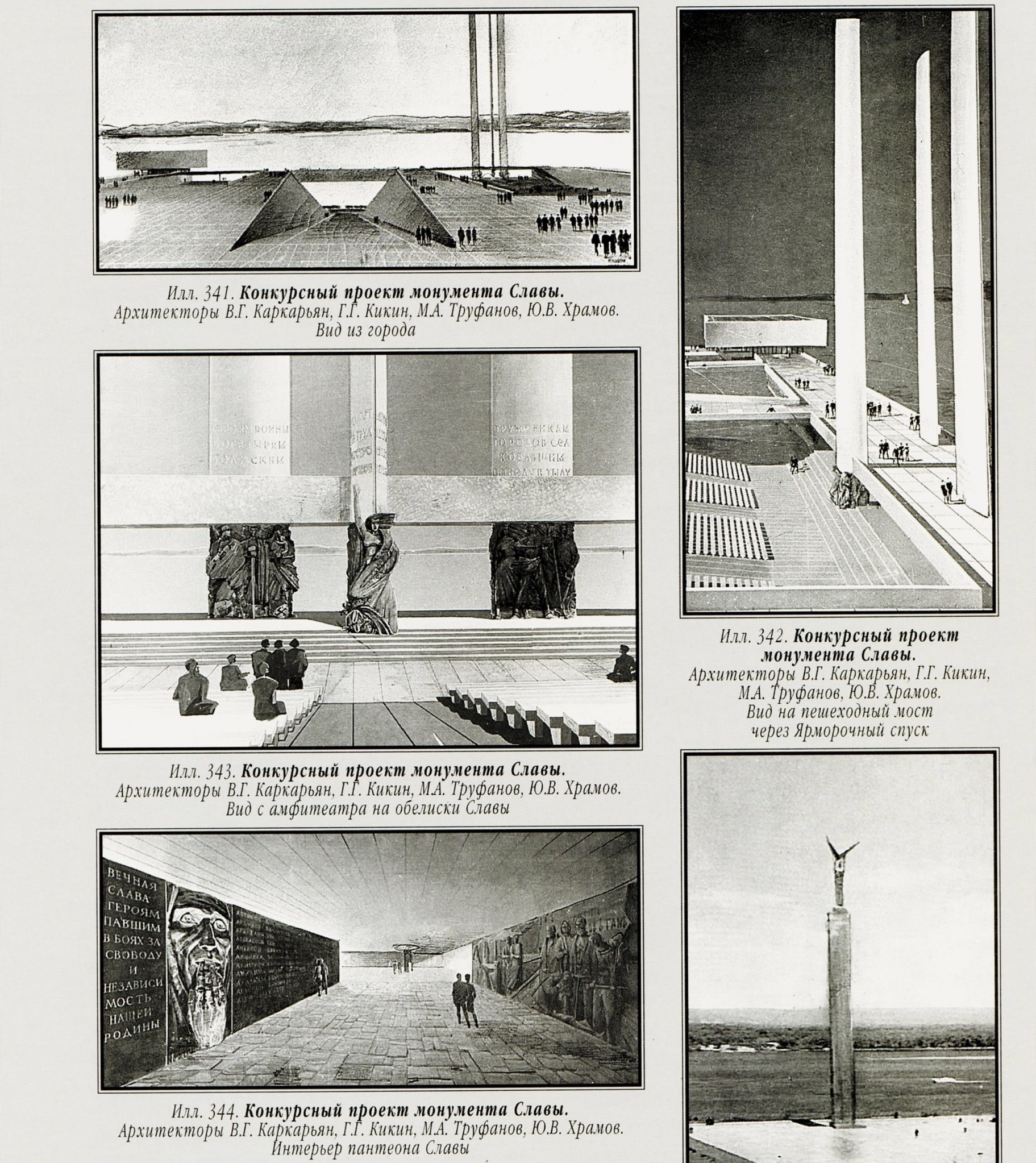

Прологом к появлению на карте города площади Славы стало постановление Куйбышевского горисполкома о проведении Всероссийского конкурса на проект Монумента Вечной Славы (первоначальное название, фигурирующее в документах — прим. ред.), увековечивающего боевой и трудовой подвиг жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны.

При обсуждении места, где мог бы быть установлен монумент Славы, предлагалось несколько вариантов, в основном в районе уже упомянутого ядра центра города.

Например, Красноармейский спуск и район силикатного завода, т.е. нынешняя набережная Волги к востоку от стелы Ладья. Выбор был сделан в пользу Ярмарочного спуска.

В программе и условиях открытого конкурса отмечалось:

Также одним из элементов площади Славы должен был стать музей, состоящий из трех залов, посвященных борцам революции и гражданской войны, героям Великой Отечественной войны, трудовому подвигу жителей Куйбышева в 1941—1945 годах.

В марте 1966 года были определены победители конкурса:

1-е место — проект «Революции, Победе, Труду» (архитекторы Ваган Каркарьян, Михаил Труфанов, Юрий Храмов);

2- е место — проект «Красный факел» (творческий коллектив под руководством Алексея Моргуна).

Проект, победивший в конкурсе.

Творческие коллективы, занявшие первое и второе места, и должны были заняться дальнейшей разработкой проекта площади Славы. Однако руководство города решило по-другому. Вот что об этом пишет в своей книге «Самара — Куйбышев — Самара» архитектор Ваган Каркарьян:

«Коллектив куйбышевских проектировщиков приступил к работе, но вскоре стало известно, что в целях скорейшего строительства разработка проекта монумента Славы была заказана Московскому художественному фонду, располагающему необходимой базой для исполнения крупных художественных и скульптурных работ. Это решение было принято местными властями в нарушение этики отношений между авторами-победителями конкурса и заказчиком, в нарушение прав авторов на реализацию своих творческих замыслов.

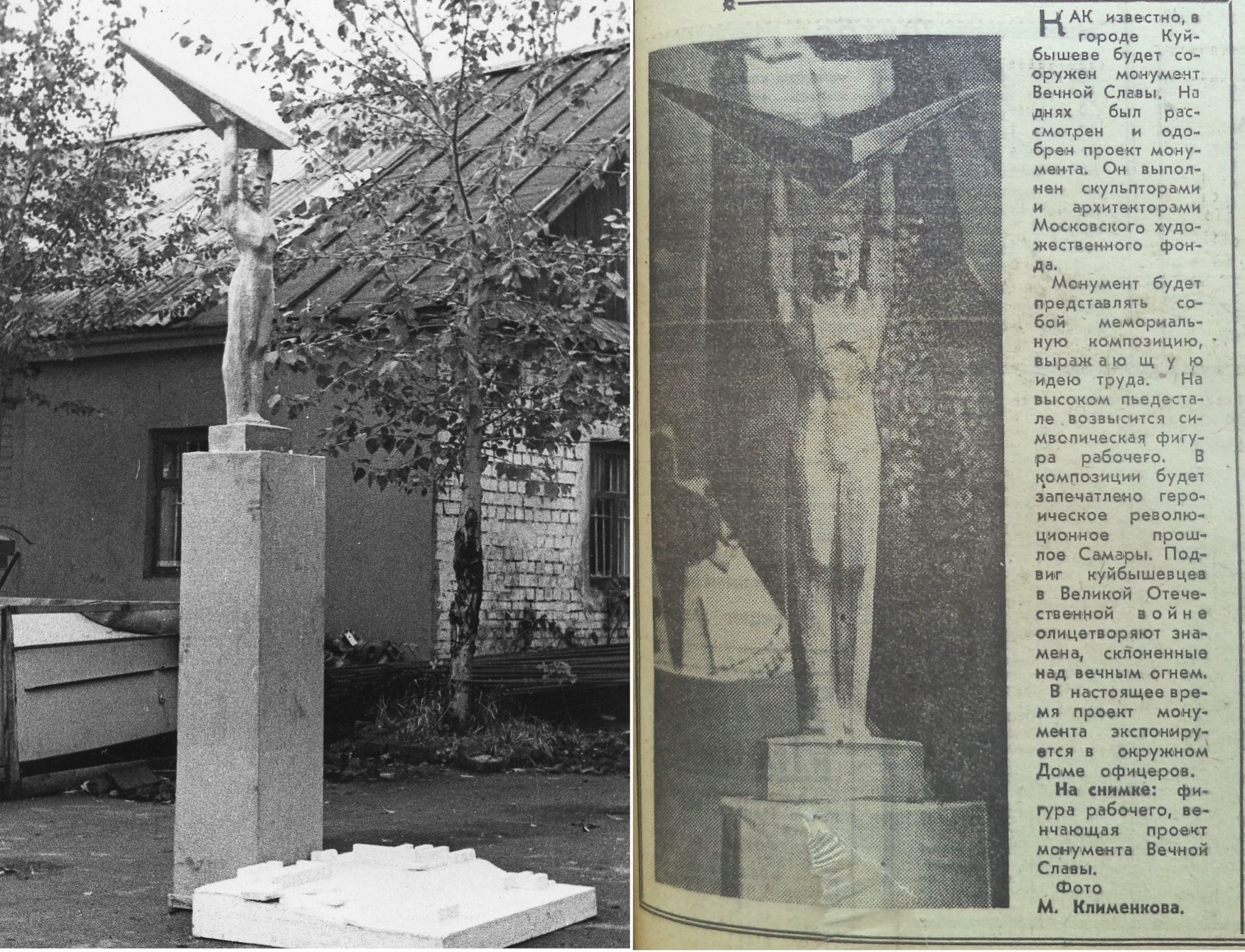

Проект московского творческого коллектива, в состав которого входили народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Павел Бондаренко , скульптор Олег Кирюхин и заместитель главного архитектора Москвы Андрей Самсонов, был выставлен в зале куйбышевского Дома офицеров и, надо сказать, не получил большой поддержки и одобрения общественности, граждан города и даже части руководства города и области. Но, тем не менее, в канун 50-летия Великой Октябрьской революции монумент Славы был заложен на бровке новой площади города – площади Славы».

Обратим внимание на то, что в проекте творческого коллектива Вагана Каркарьяна сохранялся Ярмарочный спуск. Московские архитекторы отказали последнему в существовании.

Ярмарочный спуск десятилетиями вызывал нарекания горожан своей неблагоустроенностью. Его реконструкцию провели в 1962 году, но не прошло и восьми лет, как он был засыпан.

Также стоит отметить, что символические крылья, которые держит рабочий, первоначально были более широкими, но после проведенной экспертизы на ветроустойчивость их решили немного сузить.

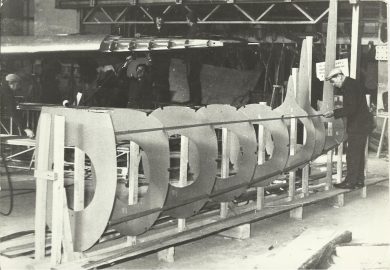

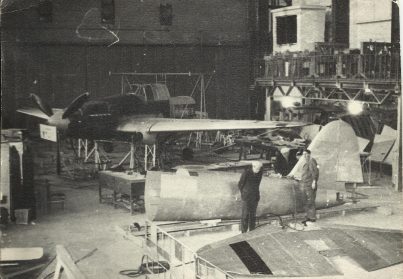

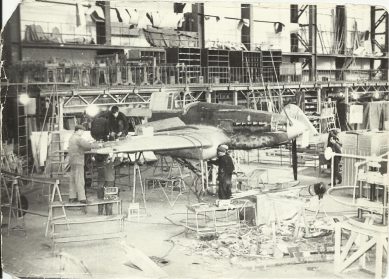

В изготовлении монумента принимали участие предприятия города Куйбышева. Так, фигура рабочего была создана на моторостроительном заводе им. Фрунзе, а крылья — на Куйбышевском авиационном заводе, который из соображений конспирации в куйбышевской прессе именовали машиностроительным.

«Волжская коммуна» от 15 марта 1970 года.

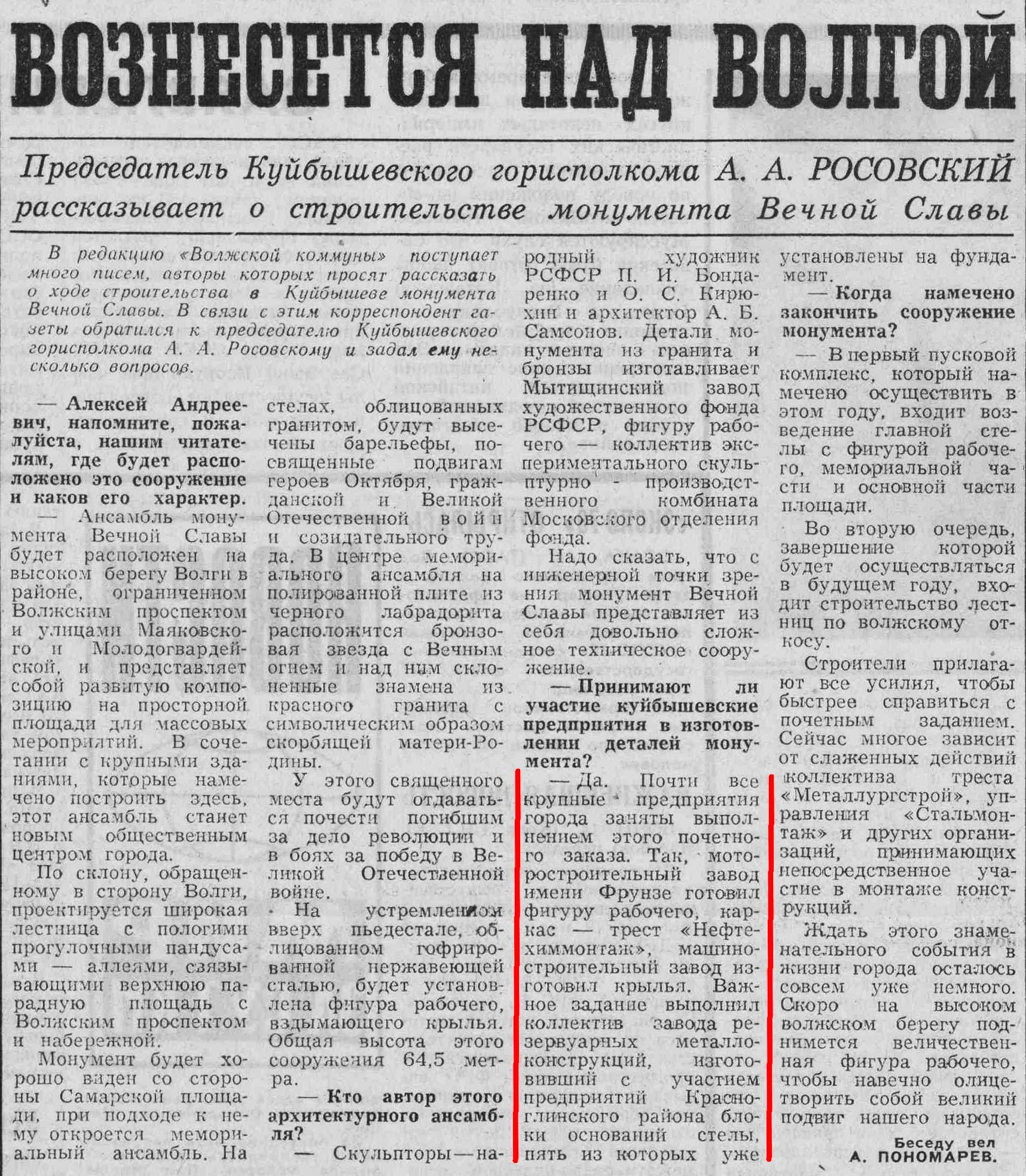

5 ноября 1971 года был зажжен вечный огонь у горельефа Родины-матери. В церемонии в качестве факелоносцев приняли участие инженер металлургического завода им. Ленина Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, полный кавалер Ордена Славы Николай Щеканов, после фронта вернувшийся к своей довоенной профессии кондитера, и Герой Соцтруда слесарь завода КАТЭК Николай Шахов.

«Волжская коммуна» от 6 ноября 1971 года

В этот же день состоялось торжественное открытие монумента Славы, который сразу же стал одним из самых узнаваемых памятников города.

Так он, например, попал на символический знак Куйбышева, который утвердили в 1985 году.

Ваган Каркарьян так оценивал художественные достоинства монумента Славы:

«При всей спорности композиционного решения, глубины раскрытия темы, материала, из которого выполнены стела и фигура рабочего (титан сверкает в лучах солнца и от этого скульптура теряет четкость форм), очевидно положительное влияние монумента Славы на силуэтное построение города».

Отметим, что в том же 1971 году на Волжском проспекте под площадью Славы было построено здание Дома профсоюзов. Фасады той части, где находится выставочный зал, украшают масштабные мозаичные панно авторства художника Вячеслава Герасимова.

В 1975 году между площадями Славы и Самарской был обустроен сквер с фонтаном в честь 30-летия Победы.

Ансамбль застройки площади Славы будет пополнятся новыми элементами и в последующие десятилетия, о чем мы расскажем в следующих статьях нашего спецпроекта.

Памятник штурмовику Ил-2

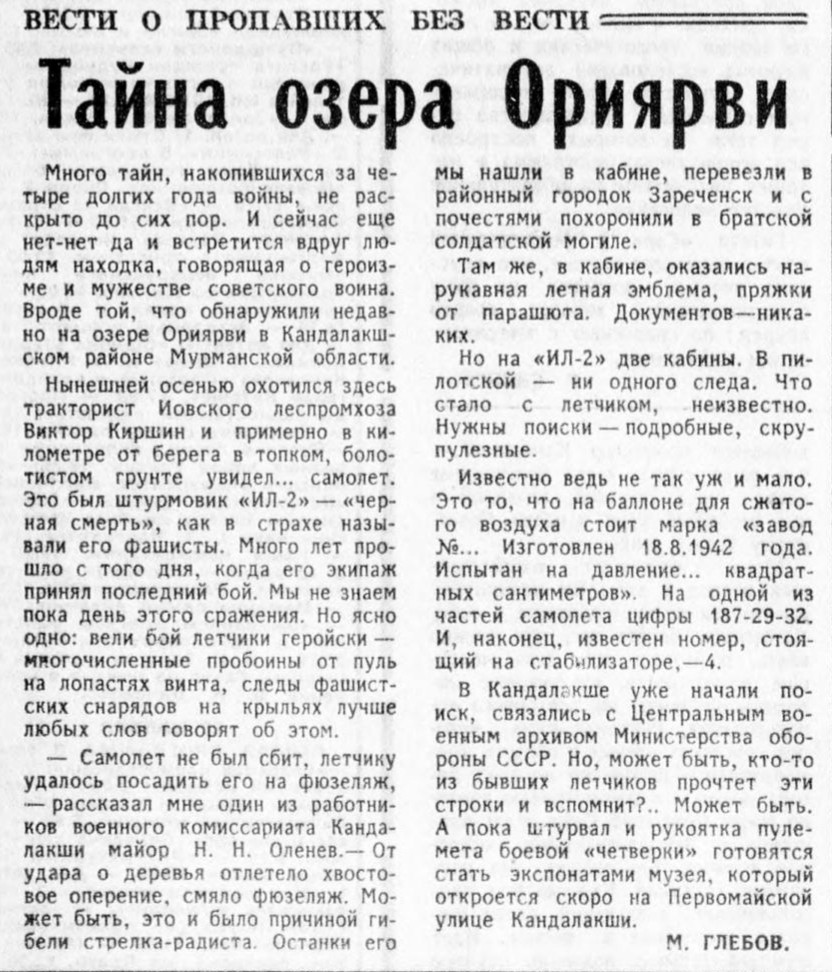

В газете «Труд» от 19 ноября 1970 года была опубликована заметка под названием «Тайны озера Ориярви».

В ней рассказывалось о том, как в одном из болот Кандалакшского района Мурманской области был случайно найден штурмовик Ил-2.

Так начиналась история одного из самых известных памятников Самары. Но вернемся в Мурманскую область.

По бортовому номеру удалось установить личность погибшего летчика-радиста, чьи останки были найдены в разбившемся штурмовике. Им оказался старший сержант Евгений Мухин. Пилот, управлявший тем Ил-2, младший лейтенант Константин Котляревский, выжил и, более того, быстро откликнулся на заметку, появившуюся во многих газетах.

Константин Котляревский

Он рассказал, что его крылатую машину сбили 10 марта 1943 года. После повреждения двигателя пришлось совершать жесткую посадку на территорию, контролируемую противником, а потом добираться к своим.

Информация о найденном Ил-2 дошла и до Куйбышева. В частности, заметку в «Труде» увидел директор музея завода им. Фрунзе, в прошлом летчик-испытатель Константин Рыков. В своих записных книжках военных лет он отыскал информацию, что машину с бортовым номером 1872932 испытывал именно он.

Летом 1971 года в Мурманскую область отправилась группа работников завода им. Фрунзе. При помощи солдат местной воинской части им удалось вывезти из болот мотор АМ-38Ф и одну лопасть винта Ил-2. После доставки в Куйбышев они стали экспонатами заводского музея.

К тому моменту к поискам Ил-2 приступил и бывший авиазавод № 18 им. Ворошилова, он же — Куйбышевский авиационный (далее — КуАз). В книге «Крылья» писателя Семена Табачникова, посвященной истории этого предприятия, читаем:

И тут выяснилось, что в распоряжении завода, всю войну выпускавшего Ил-2, нет ни одного штурмовика».

Естественно, к рубежу 1960—70-х годов он был давно снят с боевого дежурства в частях ВВС СССР.

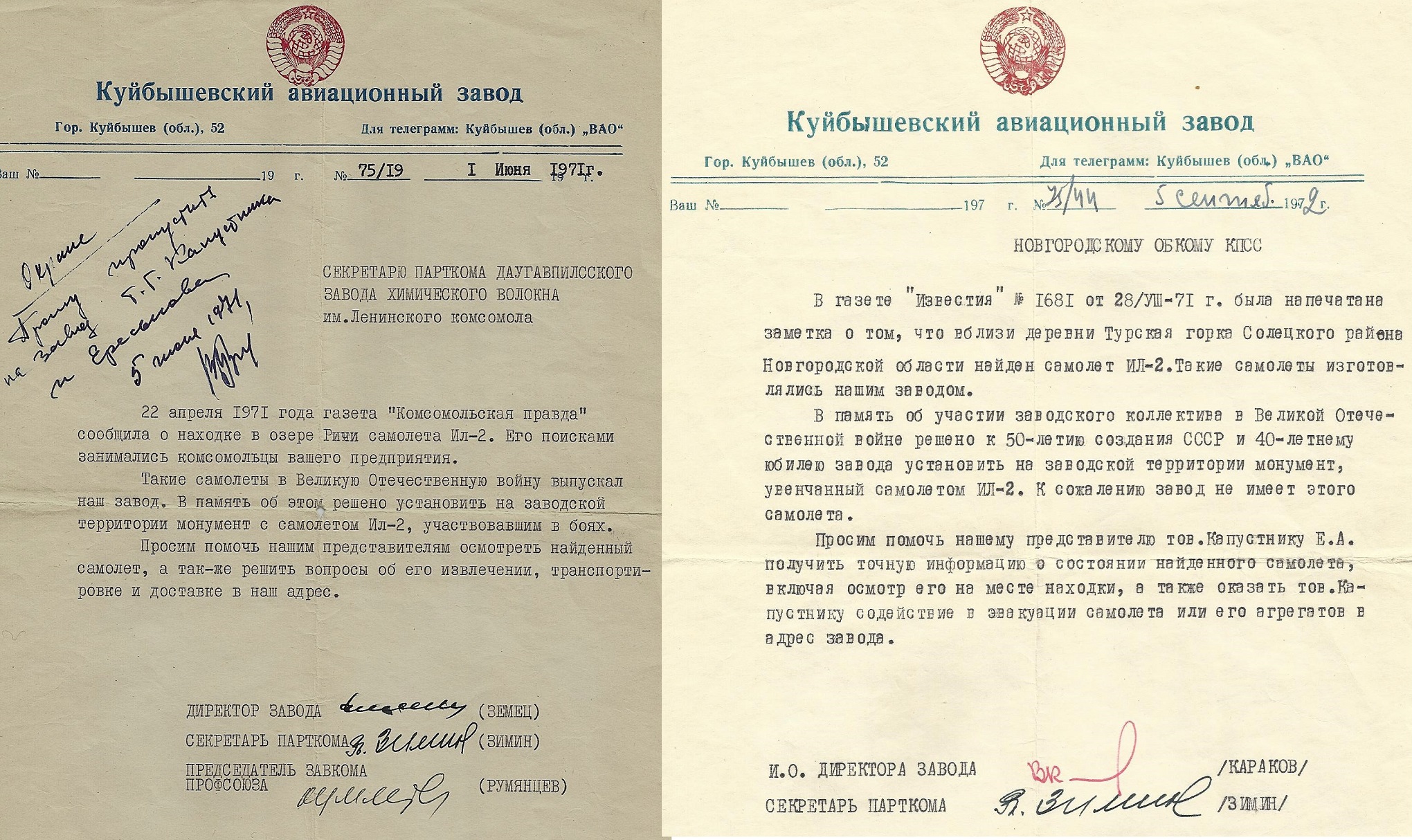

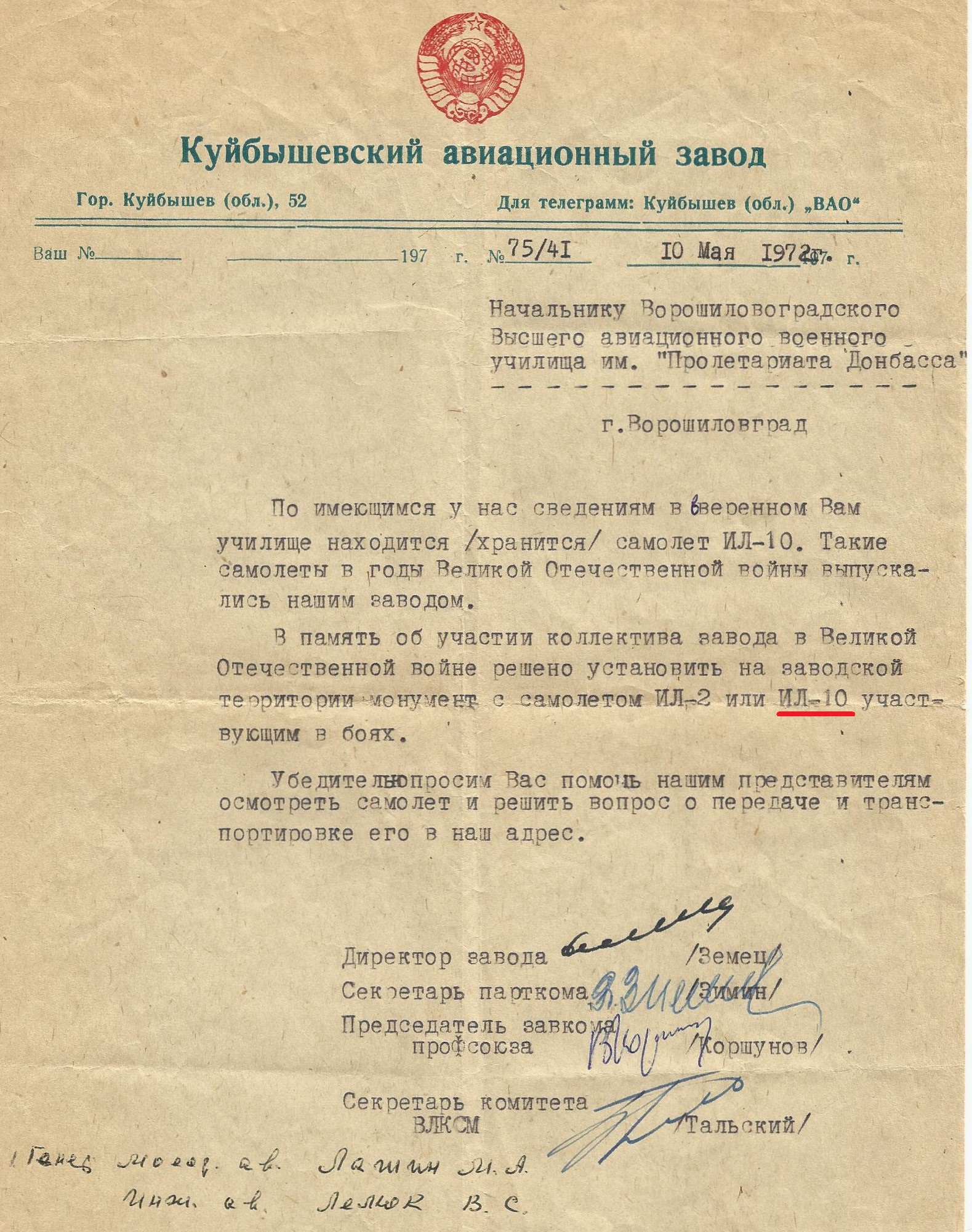

Отыскать «летающий танк» поручили ветерану КуАза Евгению Капустнику и будущему директору заводского музея Валерию Быкову. Ниже представлены документы из архива семьи Евгения Андреевича.

О находке в мурманских болотах на КуАзе наверняка знали. Сразу ее не взяли в оборот, видимо, по двум причинам: большой удаленности озера Ориярви от цивилизации и слишком плохой сохранности штурмовика.

На КуАзе даже пошли на смягчение требований и готовы были установить памятник Ил-10 — штурмовику, выпускавшемуся там на завершающем этапе Второй мировой войны.

Летом 1972 года было принято решение все-таки снаряжать экспедицию в Мурманскую область, чтобы доставить остатки Ил-2 в Куйбышев.

То, как в 1972 году выглядел будущий памятник, наглядно демонстрируют следующие фотографии.

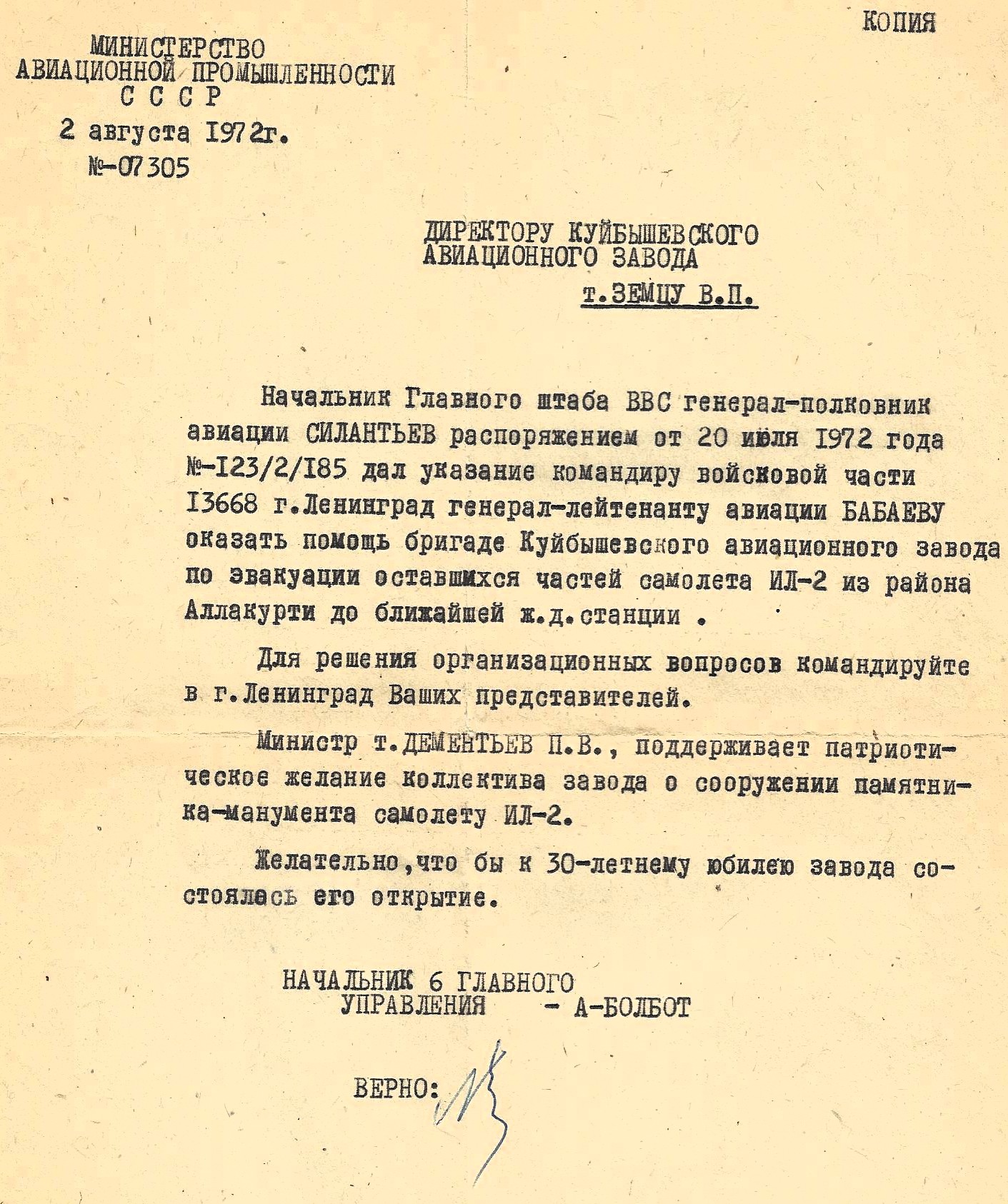

Осенью 1972 года обломки штурмовика Ил-2 доставили в Куйбышев. Была собрана команда рабочих-ветеранов, которые в кратчайшие сроки, уже к маю 1973-го, смогли из груды ржавого железа воссоздать легендарный штурмовик Ил-2.

Сначала восстановленный штурмовик был помещен рядом с одним из цехов Куйбышевского авиационного завода. Вскоре его перенесли на специальный постамент рядом с проходной предприятия.

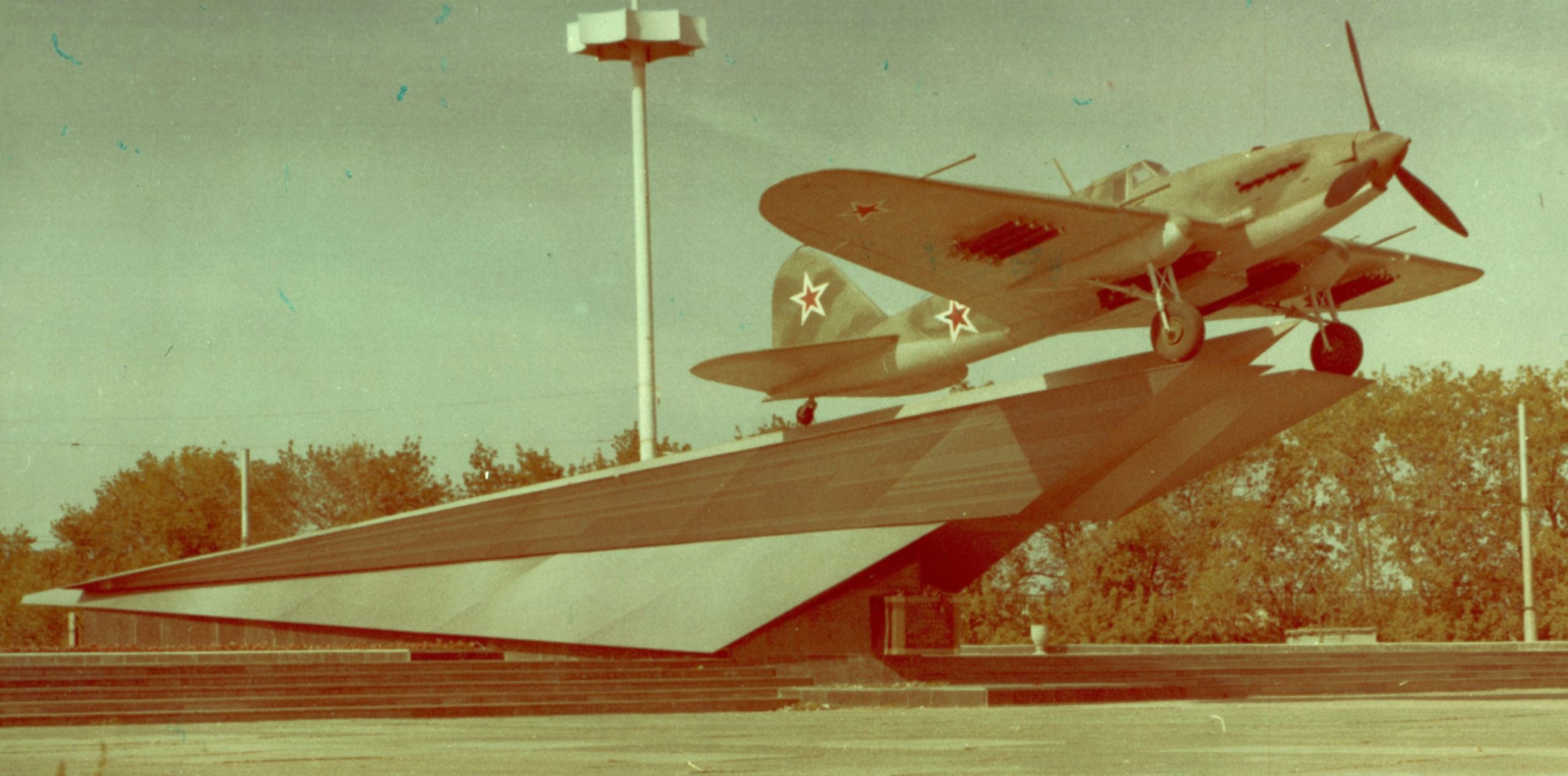

К 30-летнию Победы в Великой Отечественной войне восстановленный Ил-2 решили сделать общегородским достоянием. 7 мая 1975 года он переехал на перекресток проспекта Кирова и Московского шоссе.

На торжественном открытии присутствовал летчик-испытатель дважды Герой Советского Союза Владимир Коккинаки, в годы войны некоторое время живший в Куйбышеве и плотно сотрудничавший с Сергеем Ильюшиным. Еще одним почетным гостем был пилот восстановленного Ил-2 подполковник Константин Котляревский.

Ил-2 стал первым памятником на территории новых жилых массивов Куйбышева — Северо-Восточного (7 микрорайон) и «Сад-Совхоз» (13 микрорайон).

В 1975 году уже велось проектирование и Приволжского микрорайона. Об этих жилых массивах мы еще упомянем в следующих материалах нашего спецпроекта.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

Использованы фотографии из архивов ЦГАСО и СОГАСПИ, музея «ОДК-Кузнецов» и группы в ВК «Музей истории авиационного завода».

Список литературы:

— Самарский государственный институт культуры: институту 20 лет. — Самара, 1991

— В.Г. Каркарьян. «Самара — Куйбышев — Самара, или Три портрета одного города». — Самара, 2014.

— А.Г. Моргун. «От крепости Самара до города Куйбышева» — Куйбышев, 1986.

— С.М. Табачников. «Крылья». — Куйбыше, 1986.

— Газеты «Волжская Коммуна», «Волжская заря» и «Волжский комсомолец».

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте