ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1951—1955 годах: Жигулевск и Новокуйбышевск, ставшие городами, мосты через Самару и Сок, металлургический завод и Куйбышевская ГЭС

11 374

11 374

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1951 по 1955 год.

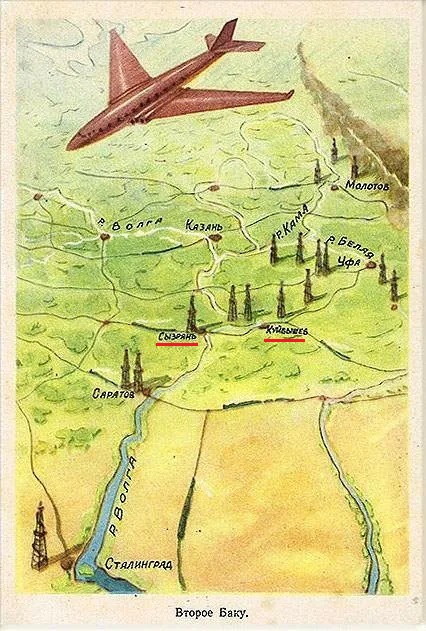

Новые города

В прошлом материале нашего спецпроекта мы говорили, что во второй половине 1940-х годов Куйбышевская область стала одним из главных нефтедобывающих регионов страны.

Весьма успешно шли изыскания на территории Самарской Луки. Добычу черного золота здесь вел трест «Ставропольнефть», базировавшийся в рабочем поселке Жигулевск. Напомним, что неподалеку от этого населенного пункта в 1944 году добыли первую в стране девонскую нефть.

Для обеспечения нефтепромыслов Куйбышевской области рабочей силой было создано Управление лагерей по нефтедобыче и строительству нефтеперерабатывающих заводов — «Нефтестройлаг». Имелся свой отдельный лагерный участок и близ Жигулевска.

В 1949 году началась полномасштабная застройка этого рабочего поселка. Который к тому же стал центром отдельного района. С 1950 года свой вклад в его благоустройство стали вносить и гидростроители Куйбышевской ГЭС.

21 февраля 1952 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ о преобразовании рабочего посёлка Жигулёвск в город областного подчинения.

В том же 52-м начал свою работу больничный городок на улице Первомайской, возведенный «Куйбышевгидростроем».

В ноябре 1953 года был принят в эксплуатацию Дворец культуры «Гидростроитель» (Пирогова, 21).

В середине 1950-х годов сложился ансамбль парадной застройки улицы Победы, в котором солирует бывшее здание горкома партии (ныне — детская школа искусств).

Сейчас Жигулёвск занимает шестое место по численности населения среди городов Самарской области. Четвертое же место занимает Новокуйбышевск, также получивший статус города в 1952 году.

Появление Новокуйбышевска было связано с уже не раз упомянутой нами нефтью. Спустя всего год после того, как крекинг-завод № 443 в поселке 116-й километр выпустил первую продукцию, к западу от него началось проектирование еще более крупного нефтеперерабатывающего предприятия.

Место для него была найдено на территории Молотовского (ныне — Волжского) района, рядом с селом Русские Липяги.

На возведении завода и новокуйбышевской ТЭЦ-1 были задействованы заключенные «Нефтестройлага» и некоторое количество вольнонаемных работников.

В 1949 году темпы строительства предприятия увеличились. В период с лета по осень того же года население призаводского поселка выросло с шести до семи тысяч человек. К сентябрю 1949 года на территории Новокуйбышевска было 110 зданий, в том числе медицинский городок, клуб на 250 мест, радиоузел, девять магазинов, баня, прачечная и рынок.

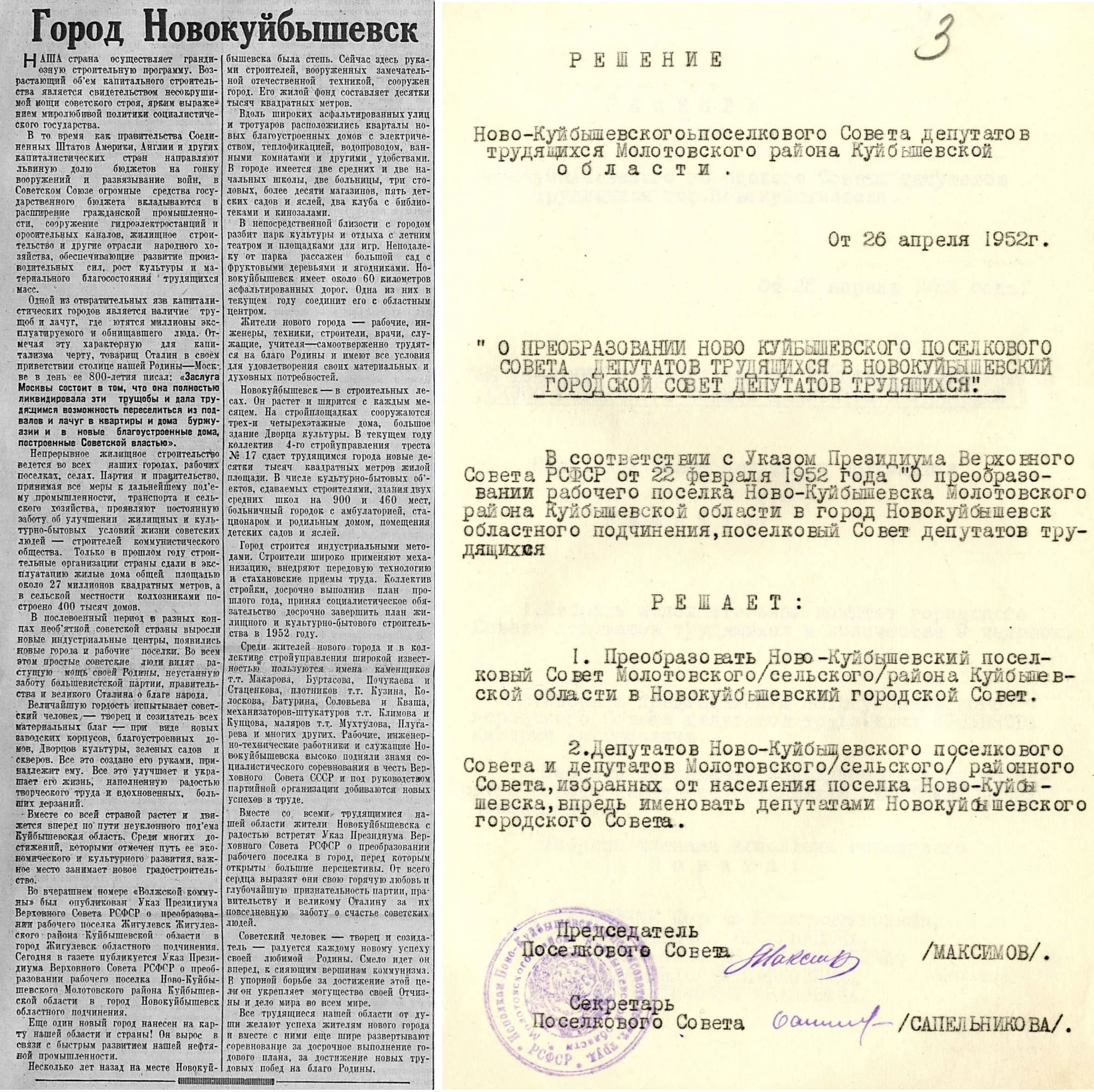

22 февраля 1952 года рабочий поселок Новокуйбышевск получил статус города областного подчинения.

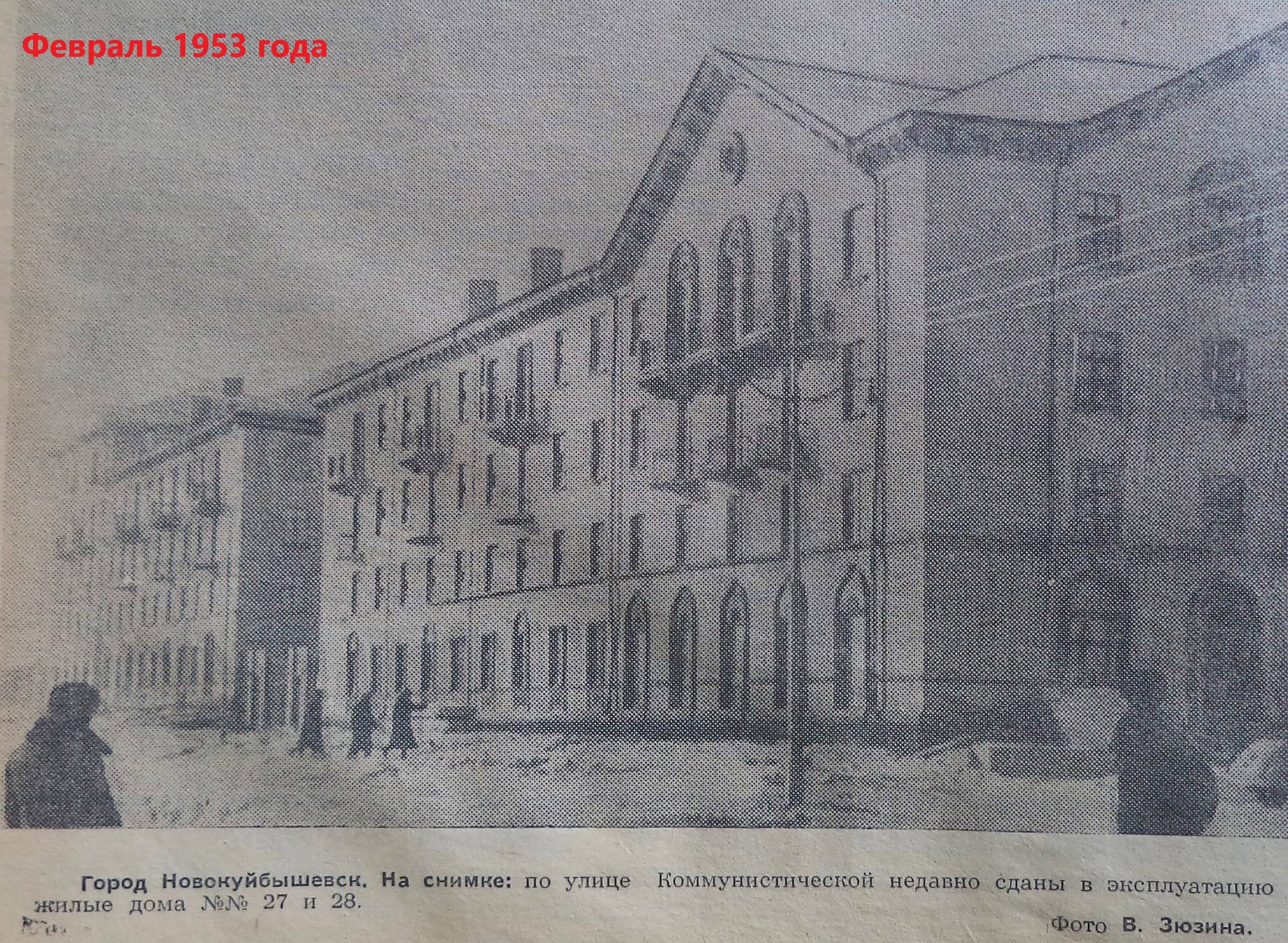

В первой половине 1950-х годов в Новокуйбышевске было построено несколько заметных зданий в стилистике советского неоклассицизма:

— железнодорожный вокзал (Вокзальная, 1)

— клуб «Слава» (проспект Мира, 12),

— молодежный клуб «Русь» (Коммунистическая, 38б).

Тогда же, в первой половине 1950-х годов, начал складываться архитектурный ансамбль центральной площади Новокуйбышевска — площади Ленина.

В книге «Новокуйбышевск. Жилищно-гражданское строительство» 1961 года выпуска о ней говорилось:

«Три здания общественного назначения — Дом культуры, Дом городских организаций и гостиница — формируют застройку трех сторон площади. Четвертая сторона застроена жилыми домами.

<…> Во внешнем «оформлении» зданий площади использованы приемы русского классицизма. Налет архаичности чувствуется в архитектурном облике всех трех зданий.

Центральную площадь следует рассматривать во взаимосвязи с застройкой Коммунистической улицы и недалеко расположенной площадью перед кинотеатром (площадь Узункояна — прим.ред.). Эти три компонента по существу и определяют городской центр Новокуйбышевска».

В той же книге улица Коммунистическая упоминается как место отдыха и прогулок новокуйбышевцев: «Здесь — средоточие городской жизни, ее наибольшая пульсация».

Открытие Дворца культуры на площади Ленина, запечатленного на следующем фото, состоялось 7 ноября 1957 года.

Это был типовой проект. Годом ранее аналогичное здание был построено в Уфе на площади Орджоникидзе.

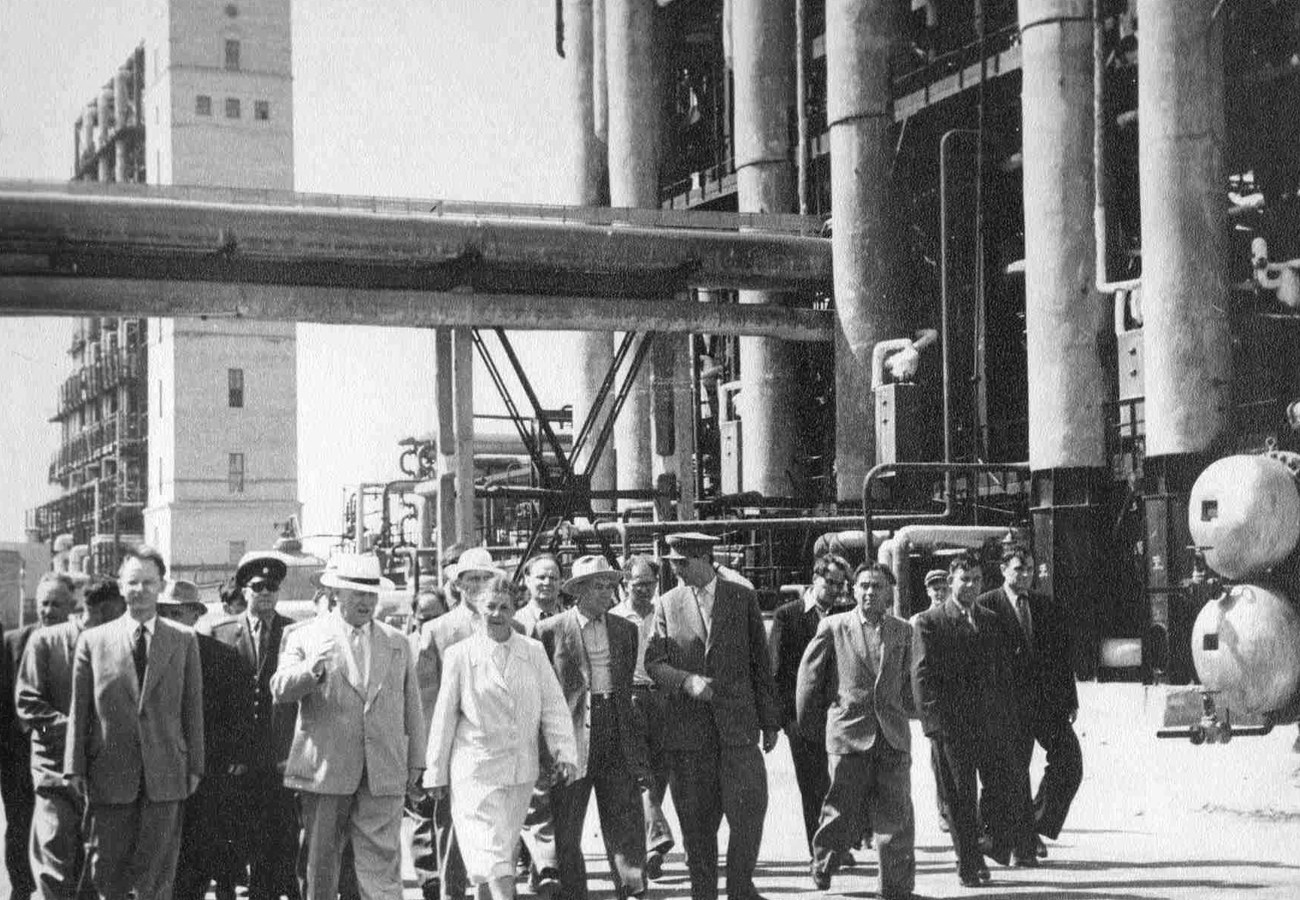

В завершение нашего рассказа о Новокуйбышевске упомянем, что в 1953 году близ этого города началось строительство еще одного крупного предприятия — завода синтетического спирта (позднее — ЗАО «Нефтехимия» и ООО «Самараоргсинтез»).

В 1958 году в ходе визита в Куйбышевскую область его посетил генеральный секретарь партии Никита Хрущев.

Наводим мосты

Начнем издалека, из тогдашнего Октябрьского района города Сызрани. В 1951 году расположенный рядом с ним мост через Волгу, некогда самый длинный в Европе, стал двухпутным, что позволило значительно увеличить грузооборот Куйбышевской железной дороги.

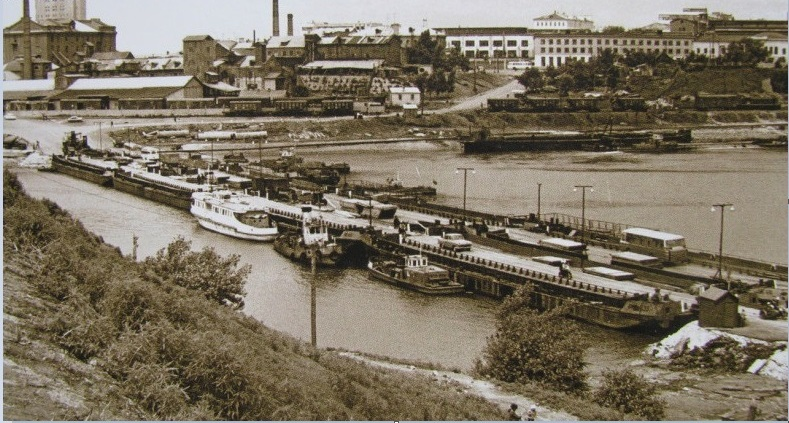

Переместимся в Красноглинский район нашего города. В 1951—52 годах были приняты в эксплуатацию железнодорожный и автомобильный мосты через реку Сок. Их сооружение облегчило подвоз строительных материалов к левобережному створу плотины Куйбышевской ГЭС.

Теперь поговорим о мосте, наиболее востребованном жителями города Куйбышева. Появление на левом берегу реки Самары двух крупных нефтеперерабатывающих заводов, активное развитие поселка 116-й километр и города Новокуйбышевска стали серьезным побудительным фактором для реализации проекта, о котором власти города задумывались еще в XIX веке.

Речь идет о постройке постоянного моста через Самарку. До этого горожане пользовались наплавным (плашкоутным) мостом.

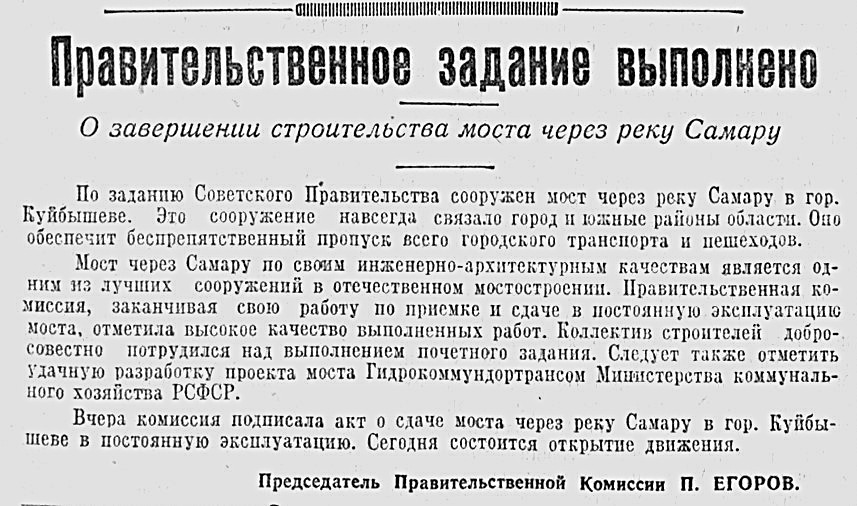

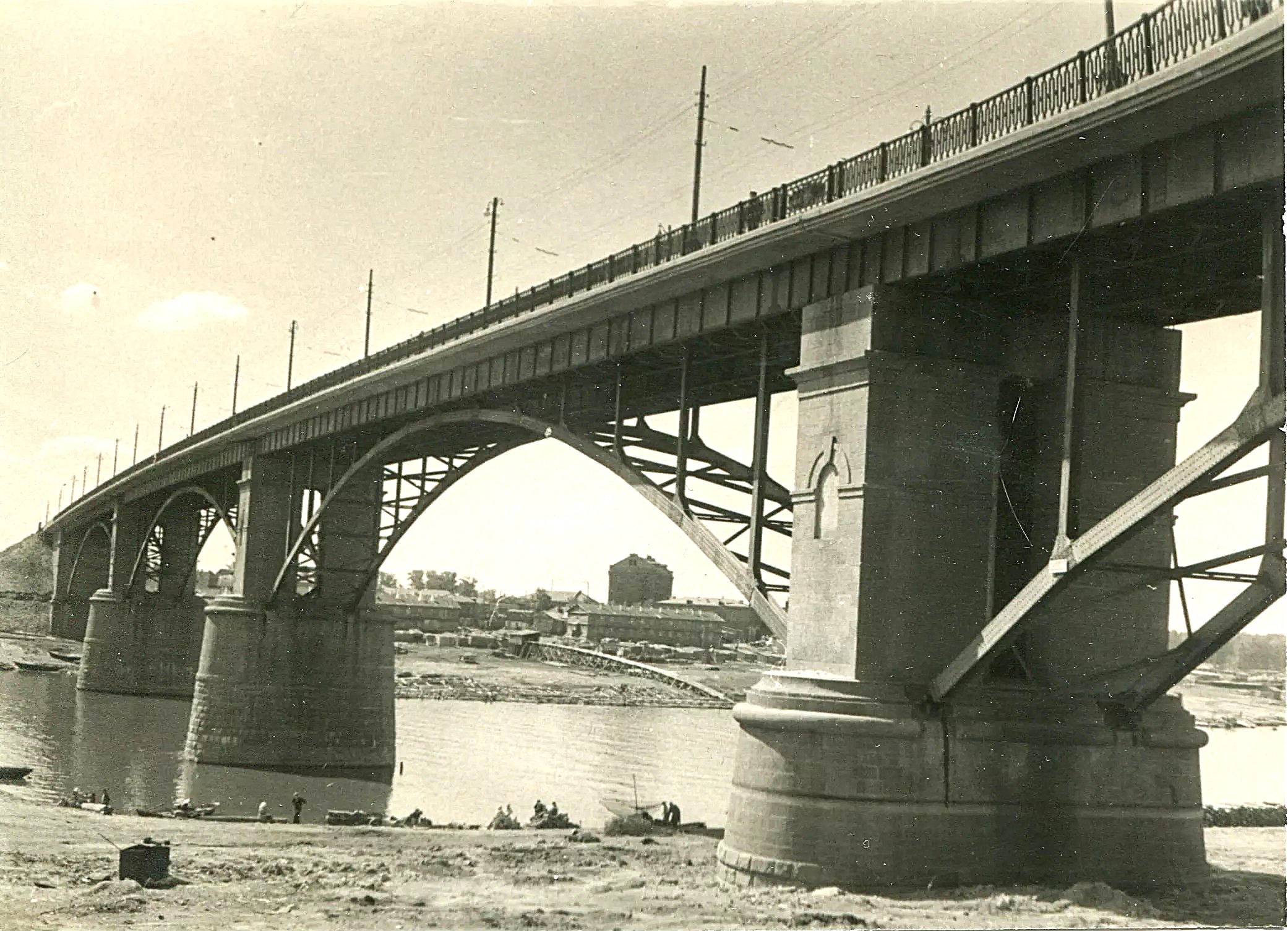

Строительство капитального моста через реку Самару стартовало в 1951 году. Он должен был соединить улицу Водников с улицей Главной. Стройку активно освещали в местной прессе.

Ввести мост в эксплуатацию планировалось к 7 ноября 1954 года, но строители управились уже в сентябре.

15 сентября 1954 года.

В статье «Волжской коммуны», посвященной открытию моста через реку Самару, о его значимости говорилось следующее:

За Самарой возник новый промышленный район города — Куйбышевский. Вырос город Новокуйбышевск.

С каждым годом возрастает механизация сельского хозяйства южных районов Куйбышевской о6ласти, небывалое развитие получил автомобильный транспорт. В связи с этим ежедневно по обеим сторонам реки стали скапливаться и простаивать часами сотни автомашин с ценным грузом.

В ноябре 1955 года по мосту до кинотеатра «Прогресс» (ныне — остановка «Хлебозавод № 3») начал ходить троллейбус № 5.

Спустя еще четыре года этот вид общественного транспорта стал курсировать через Кряж в поселок 116-й километр.

Крупнейшая стройка десятилетия

В одном из прошлых материалов нашего спецпроекта мы рассказывали о проектировании и начале строительства Куйбышевского гидроузла. Проект был свернут в 1940 году, но стал вновь актуален в конце этого десятилетия.

Правда, расположить это гигантское гидротехническое сооружение решили не в створе Жигулевских гор и Сокольих гор, а в районе города Ставрополя, ныне известного нам как Тольятти.

Постройка Куйбышевской ГЭС (позднее — Волжская ГЭС им. Ленина, ныне — Жигулевская) должно было решить несколько задач:

— создание судоходных транзитных глубин на реке Волге от Чебоксар до Астрахани не менее 3,2 метра;

— создание дополнительного магистрального железнодорожного перехода через реку Волгу.

Для обеспечения будущей стройки рабочей силой 6 октября 1949 года был организован Кунеевский исправительно-трудовой лагерь, получивший свое название в честь деревни Кунеевки, находившейся на месте нынешнего Комсомольского района Тольятти.

Официальное постановление Совета Министров СССР о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции было принято 21 августа 1950 года. Курировать возведение этого стратегического объекта поручили генерал-майору КГБ Ивану Комзину. Он стал руководителем созданного в том же 1950 году «Куйбышевгидростроя».

Кратко приведем основные вехи строительства Куйбышевской ГЭС:

— Ноябрь 1950 года. На правом берегу Волги начата разбивка основных сооружений гидроузла.

— 18 февраля 1951 г. Вынут первый кубометр земли из котлована ГЭС.

— Июнь 1951 г. Первый поезд прибыл из Сызрани в Жигулевск по вновь построенному правобережному железнодорожному подходу.

— Март 1952 г. Начаты работы по сооружению восьмикилометровой перемычки водосливной плотины.

— 16 июня 1952 г. Начато сооружение верхних судовых шлюзов.

— 30 июля 1953 г. В фундамент здания ГЭС уложены первые кубометры бетона.

— 16 ноября 1953 г. В тело водосливной плотины уложены первые кубометры бетона.

— Январь 1954 г. На стройку прибыли узлы и детали первого гидроагрегата.

— Май 1954 г. Закончено строительство бетоновозной эстакады ГЭС.

Особенно насыщенным на события стал 1955 год. Так, 30 июля первый пароход прошел через нижние шлюзы. Была открыта временная судоходная трасса.

«Волжская коммуна». 2 августа 1955 года

16 ноября началось наполнение Куйбышевского водохранилища. Наконец, 19 декабря 1955 года в 18 часов 18 минут первый агрегат Куйбышевской ГЭС был включен в сеть Куйбышевэнерго.

К 31 декабря на счету ГЭС уже был первый выработанный миллион киловатт-часов электроэнергии.

Последний, 12-й агрегат Куйбышевской ГЭС будет введен в эксплуатацию в октябре 1957 года. Она достигнет своей проектной мощности.

В книге 1960 года «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина», написанной Иваном Комзиным, приводятся следующие данные:

— По объемам земляных работ Куйбышевский гидроузел превзошел все крупнейшие гидротехнические стройки, включая Панамский канал и канал имени Москвы. По объему уложенного бетона и железобетона он уступил только гидроузлу Гранд-Кули в штате Вашингтон США.

— Гидрогенератор Волжской ГЭС, изготовленный заводом «Электросила» им. Кирова, по габаритам и мощности был крупнейшим в мире.

— Куйбышевское водохранилище стало самым крупным искусственным водоемом на территории СССР.

Строительство Куйбышевской ГЭС и одноименного водохранилища изменило жизнь десятков тысяч людей. Всего в зону затопления попали 270 населенных пунктов, среди которых были 17 городов и райцентров, 19 колхозов, 175 зданий различных учреждений и организаций.

Сам город Ставрополь был перенесен на новое место. Деревянные дома его жителей разбирались и перевозились с мая 1953-го по ноябрь 1955 года. Всего было перенесено 2540 строений.

Дом В.К. Старикова (Советская, 39), считающийся первым перенесенным из старого Ставрополя.

В первой половине 1950-х годов в Ставрополе велось активное жилое строительство. В этот период появились негласные районы Тольятти:

— Поселок гидростроителей, он же — Соцгород. Еще одно название этого района — «Учебный городок» — связано с тем, что на его территории в 1951 году разместился филиал Куйбышевского индустриального института (ныне СамГТУ).

Управление «Куйбышевгидростоя». Улица Гидростроевская, 17

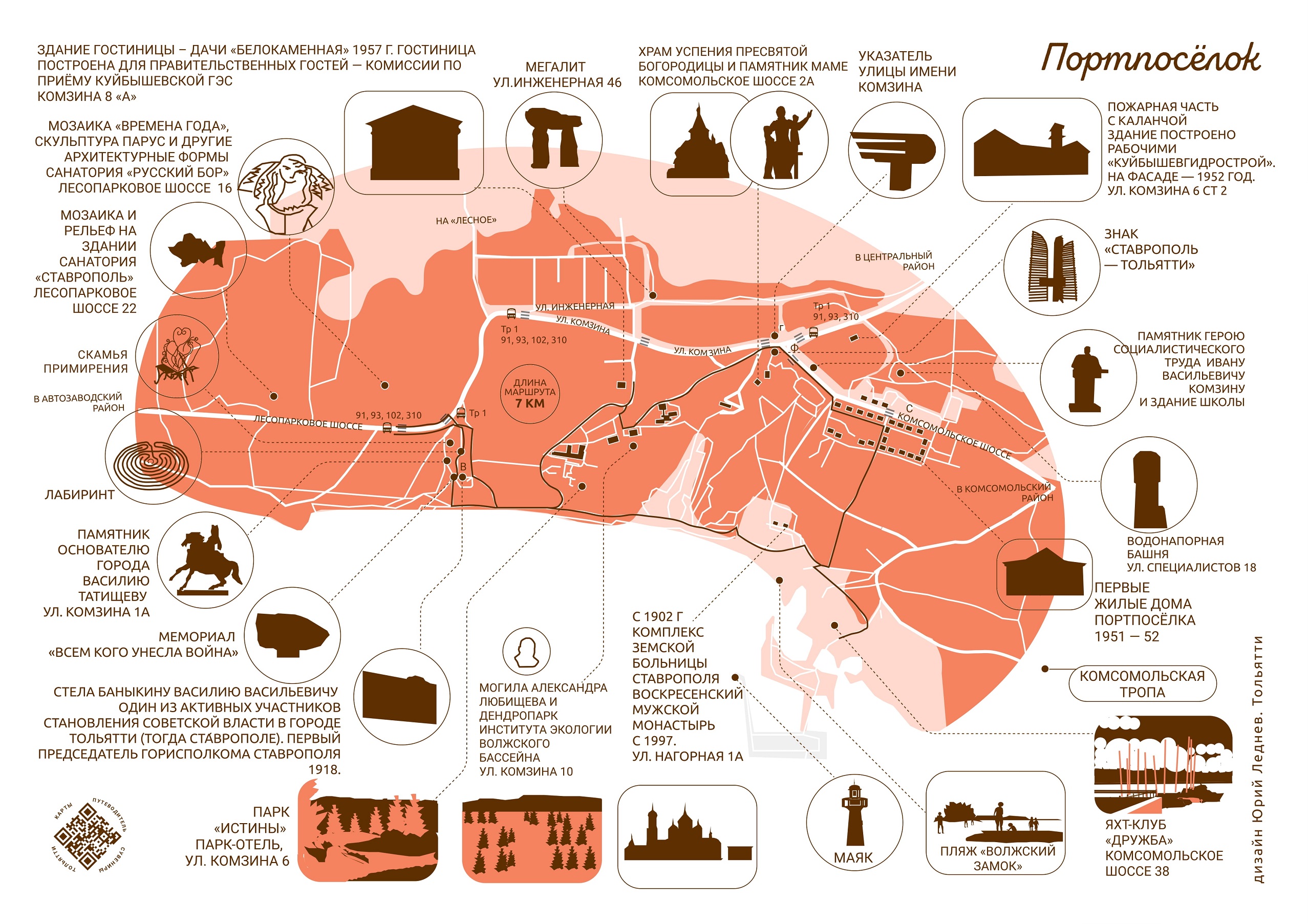

— Ближе всего к нынешней Жигулевской ГЭС находится поселок Портовый. Именно на его территории располагается единственное уцелевшее здание старого Ставрополя — Земская больница.

Ее вы можете отыскать на схеме, разработанной автором проекта «Старуссия», тольяттинским краеведом Юрием Ледневым.

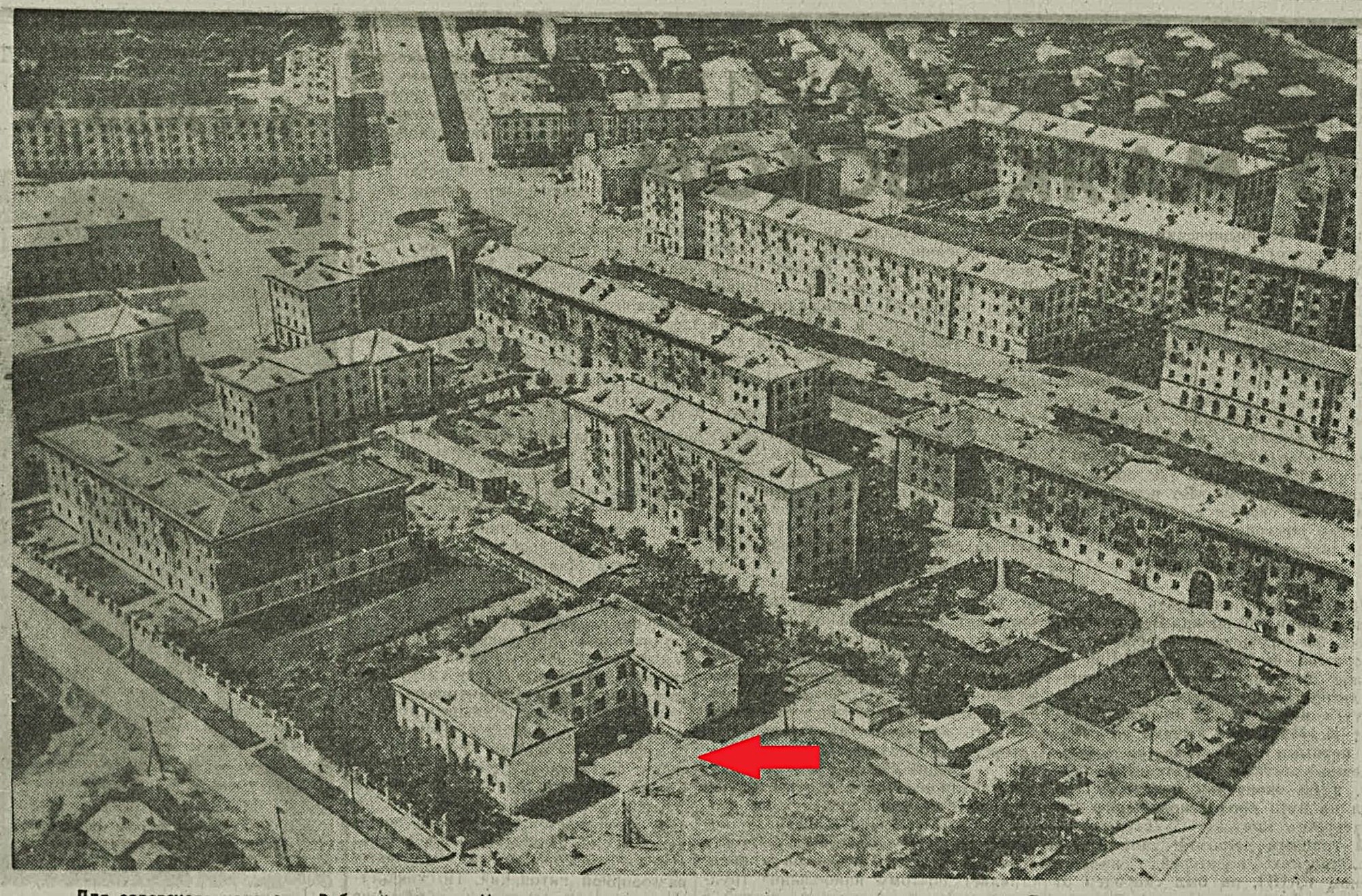

— Поселок Комсомольский, позднее давший название одному из трех административных районов Тольятти, был заселен строителями Куйбышевской ГЭС.

С момента ее строительства облик этой локации сильно изменился. Как выглядел поселок Комсомольский (район улиц Коммунистической, Островского и Мурысева) в середине 1950-х годов, вы можете видеть на следующем фото.

— Наиболее интересен с точки зрения господствовавшего в архитектуре 1950-х годов сталинского ампира поселок работников порта и судоремонтного завода, названный Шлюзовым. Строительство первых его зданий началось в 1952 году.

Во второй половине 50-х годов сложился весьма выразительный ансамбль зданий в стилистике советской неоклассики в границах улиц Носова и Никонова.

Здешние сталинки могли быть еще более помпезными, но проект застройки поселка был упрощен после постановления 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Ну а со Ставрополем, который, правда, сменит свое историческое имя, мы еще обязательно встретимся в одном из следующих материалов нашего спецпроекта.

Последний завод-гигант Куйбышева

В первой половине 1950-х годов главный промышленный район города — Безымянка — продолжал наращивать свой производственный потенциал. Новые предприятия размещались между рекой Самарой и Заводским шоссе.

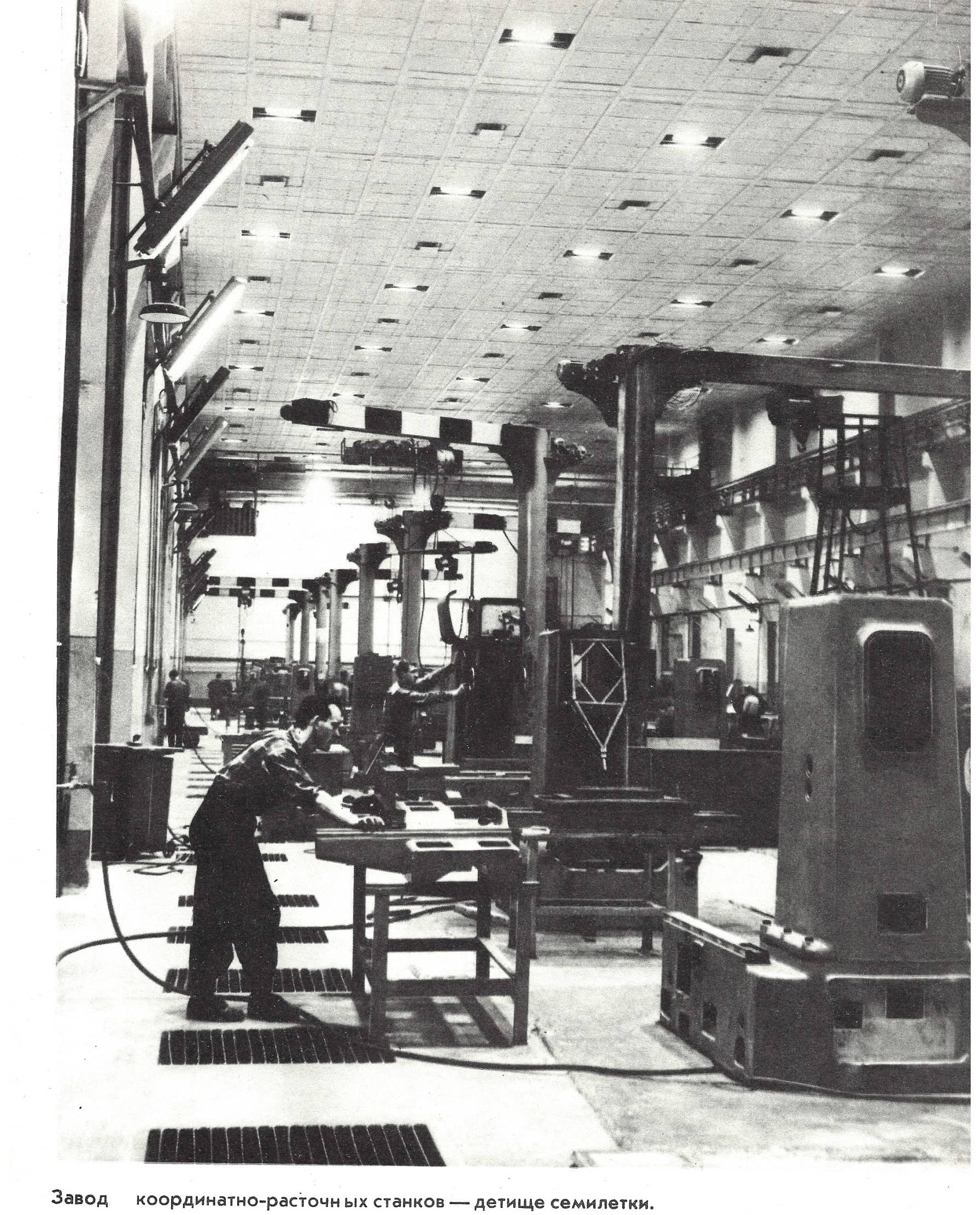

В 1955 году был принят в эксплуатацию завод кабелей связи (Кабельная, 9а). В километре от него достраивался завод координатно-расточных станков (22 Партсъезда, 7а).

Но самым значимым предприятием, появившимся в первой половине 1950-х годов, безусловно стоит признать Куйбышевский металлургический завод (далее — КМЗ).

Специализироваться он должен был на производстве алюминиевого проката. Широкие перспективы использования «крылатого металла» во всех отраслях народного хозяйства требовали наращивания его выпуска.

В прошлом материале нашего спецпроекта мы упоминали, что решение о строительстве КМЗ было принято в декабре 1950 года. Проектируемый завод должен был стать крупнейшим в Европе.

Местом для его размещения выбрали пустырь на северной окраине Безымянки. Необходимые геологические изыскания, разработка технического и рабочего проектов были выполнены в самые короткие сроки.

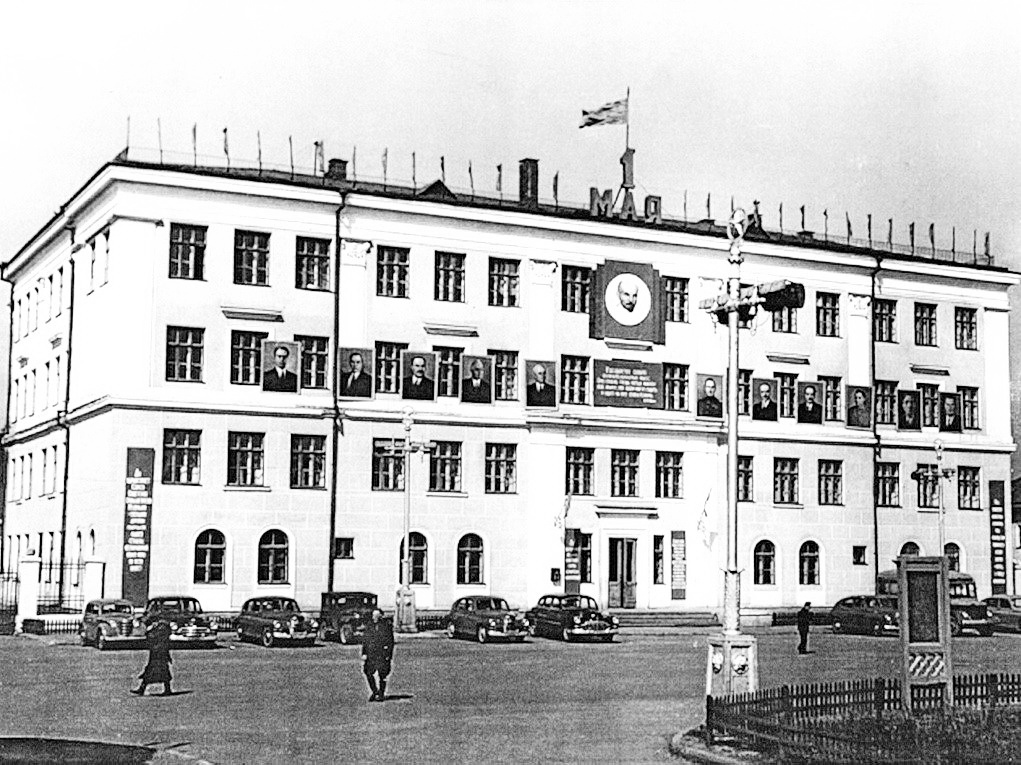

30 марта 1951 года приказом Министерства авиационной промышленности СССР № 202/к директором завода № 511 МАП был назначен Павел Петрович Мочалов.

Основной генподрядной организацией на площадке КМЗ стал строительно-монтажный трест № 11, которым руководил Владимир Волгин. Что любопытно, они были соседями с Павлом Петровичем, проживая в доме № 59 по улице Степана Разина. Но вернемся в Городок металлургов.

В декабре 1951 года были заложены его первые многоквартирные дома. Это были трехэтажные общежития (проспект Металлургов, 74-76 / Елизарова, 62), первыми жильцами которых стали строители, трудившиеся на возведении корпусов КМЗ.

В 1952 году в Городке металлургов открылась первая школа.

Школа № 112. Здание до наших дней не сохранилось. На его месте дом по адресу Гвардейская, 14

В марте 1952 года началось строительство ремонтно-механического цеха КМЗ. Объем работ был настолько велик, что для возведения завода весной 53-го организовали отдельный государственный трест — «Металлургстрой». Возглавил его все тот же Павел Мочалов.

Урожайным для Городка металлургов стал 1954 год. В этом стремительно развивающемся негласном районе Куйбышева появились:

— трамвайная линия, прошедшая по улицам Олимпийской и Алма-Атинской,

— школа № 96 (Гвардейская, 22), ныне носящая имя Павла Мочалова,

— клуб «Октябрь» (пр. Металлургов, 78), впоследствии ставший кинотеатром.

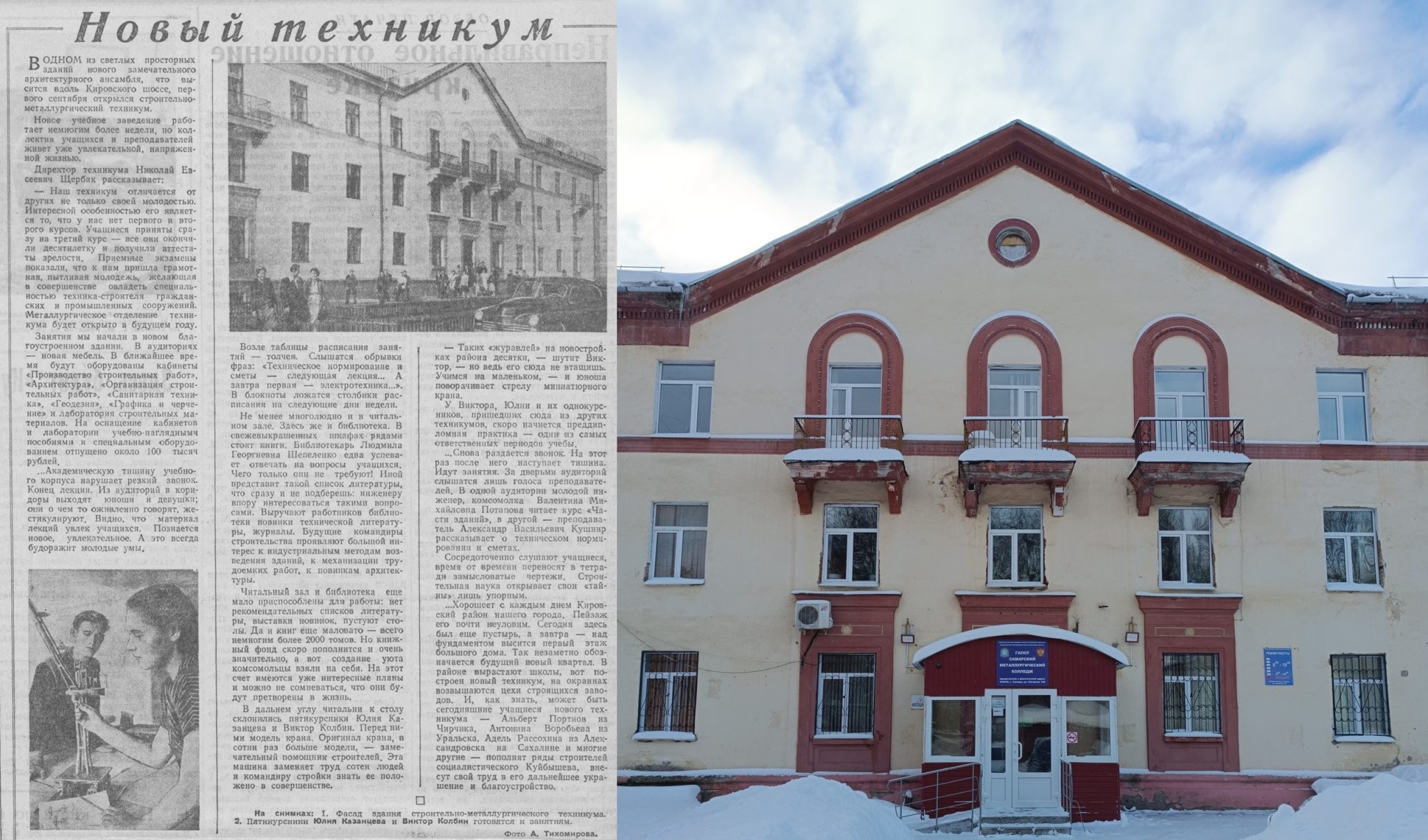

Рядом с еще одним комплексом общежитий КМЗ на проспекте Кирова был открыт строительно-металлургический техникум (Нагорная, 128).

4 ноября 1955 года состоялось знаковое событие в истории Куйбышевского металлургического завода — в литейном цехе был отлит первый слиток алюминия.

В 1956 году на КМЗ работало пять цехов: литейный, прутково-профильный, ремонтно-механический, инструментальный и фасонно-литейный.

С Куйбышевским металлургическим заводом, как и с Городком металлургов, мы еще встретимся в следующих материалах нашего спецпроекта.

«Крылья Советов» — пятилетка упущенных возможностей

На начало 1950-х годов пришелся один из самых ярких периодов в истории футбольного клуба «Крылья Советов». Судите сами.

Команда играла в классе «А», как тогда называли высший дивизион. Игроки «Крыльев Советов» в 1950—53 годах регулярно попадали в список «33 лучших футболистов сезона в СССР».

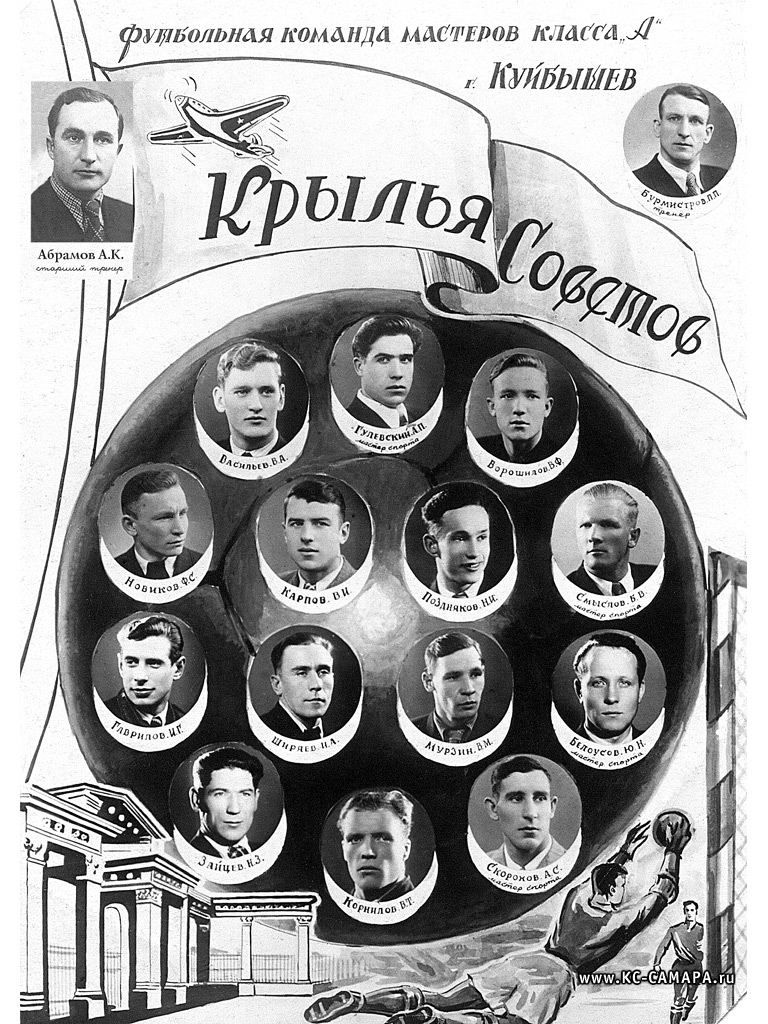

«Крылья Советов». Состав команды в 1951 году.

Однако не было самого главного — медалей и трофеев. Так, в 1951 году «Крылья Советов» набрали столько же очков, сколько бронзовые медалисты чемпионата — команда «Шахтер» из города Сталино (ныне — Донецк). Увы, из-за проигрыша на своем поле горнякам, «Крылышки» довольствовались лишь 4 местом.

В 1953 году куйбышевский «Зенит», как тогда именовались «Крылья Советов», добрался до финала Кубка СССР. Бороться за титул предстояло на выезде с московским «Динамо».

6 сентября наша команда уже играла с этим соперником в столице. Уже на 12 минуте «Зенит» пропустил. Гол записал на свой счет легендарный динамовец Константин Бесков. Однако еще до конца первого тайма куйбышевцы отыгрались. Голом отметился новичок «Зенита» Борис Запрягаев, который помимо футбола на профессиональном уровне занимался хоккеем с шайбой.

Финал Кубка СССР состоялся 10 октября и проходил по схожему сценарию. «Зенит» пропустил на 7-й минуте. А вот забить ответный гол, увы, не смог. Лев Яшин отстоял на ноль, а коллекцию московского «Динамо» пополнил очередной трофей.

Но закончить рассказ хочется на мажорной ноте. Во-первых, куйбышевский «Зенит» уже в конце 1953 года вернул себе историческое имя — «Крылья Советов».

Во-вторых, к 1954 году наконец-то закончилась многолетняя реконструкция стадиона «Динамо» и матчи чемпионата СССР стали проходить только на нем.

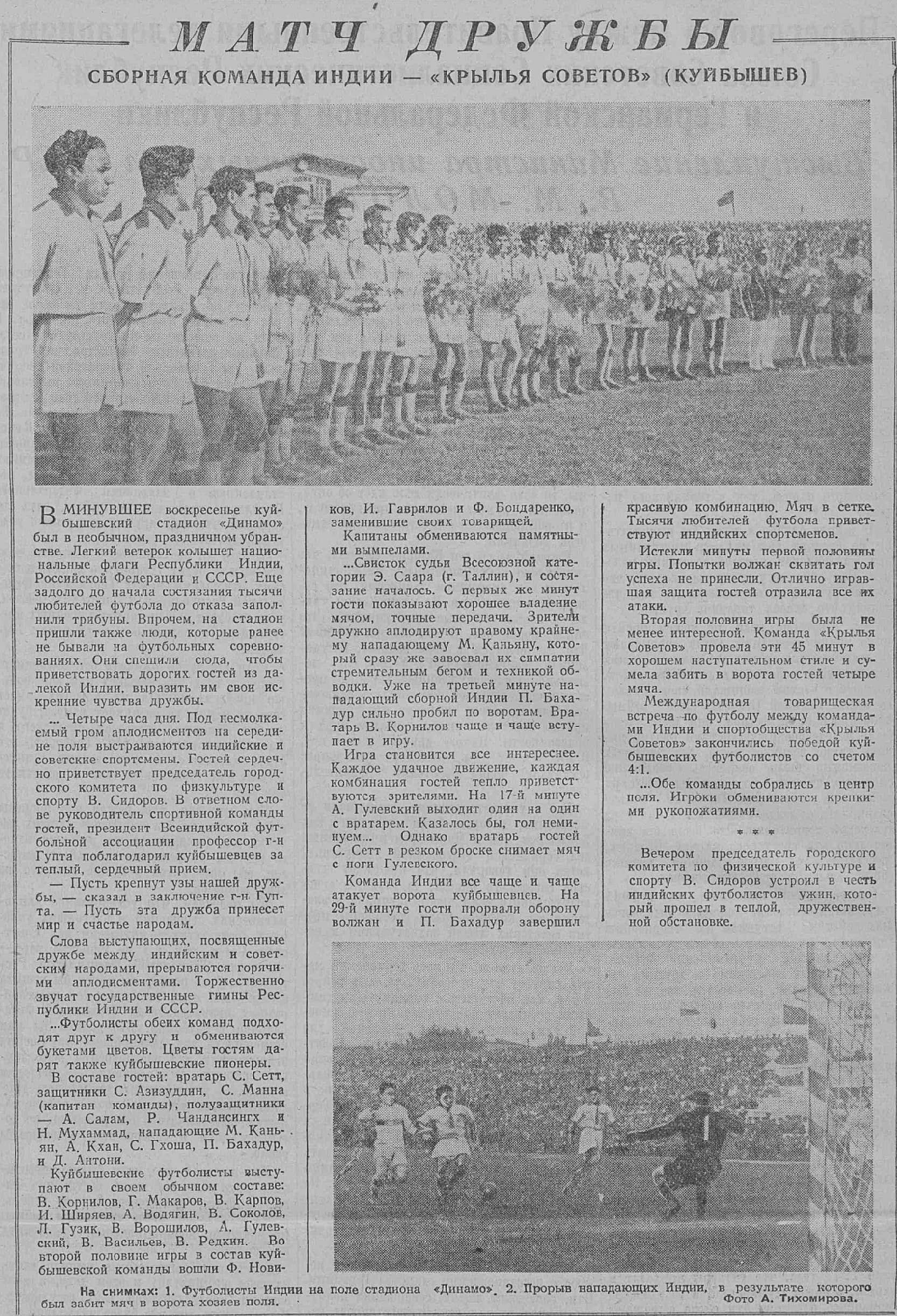

В-третьих, 11 сентября 1955 года «Крылья Советов» провели свой первый международный матч. На стадионе «Динамо» была со счетом 4:1 обыграна сборная Индии.

Мы благодарим за помощь в работе над этим материалом начальника отдела использования архивных документов СОГАСПИ Евгения Малинкина.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

В материале использованы фотографии писателя и краеведа Владимира Николаевича Самарцева.

Список литературы:

— В.Н. Курятников. Нoвoкуйбышевск: Полвека в истории (1952-2002). — Самара, 2002

— А.И. Целиков, А.П. Слободяник. Новокуйбышевск (Опыт советской архитектуры). — Москва, 1961.

— П.С. Кабытов, З.М. Кобозева. «Директор Павел Мочалов и его завод». — Самара, 2022.

— «Ставрополь — Тольятти: история города». — Тольятти, 2016.

— И.В. Комзин. «Волжская ГЭС имени В. И. Ленина». — Куйбышев, 1960.

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте