ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1956—1960 годах: первая очередь набережной Волги, пуск телецентра и рождение космического Куйбышева

10 298

10 298

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1956 по 1960 год.

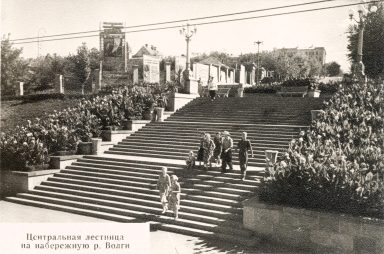

Набережная Волги становится украшением города

В июне 1957 года произошло знаковое для нашего города событие. Была принята в эксплуатацию первая очередь набережной Волги, что между Некрасовским и Вилоновским спусками.

Украшением города эта локация была далеко не всегда. Достаточно посмотреть на фотографию, сделанную под Красноармейским спуском в 1930-х годах.

Главной проблемой было то, что в половодье берег Волги размывался и вода часто подходила прямо к жилым постройкам и промышленным предприятиям, коих в те годы вдоль берега Волги было много.

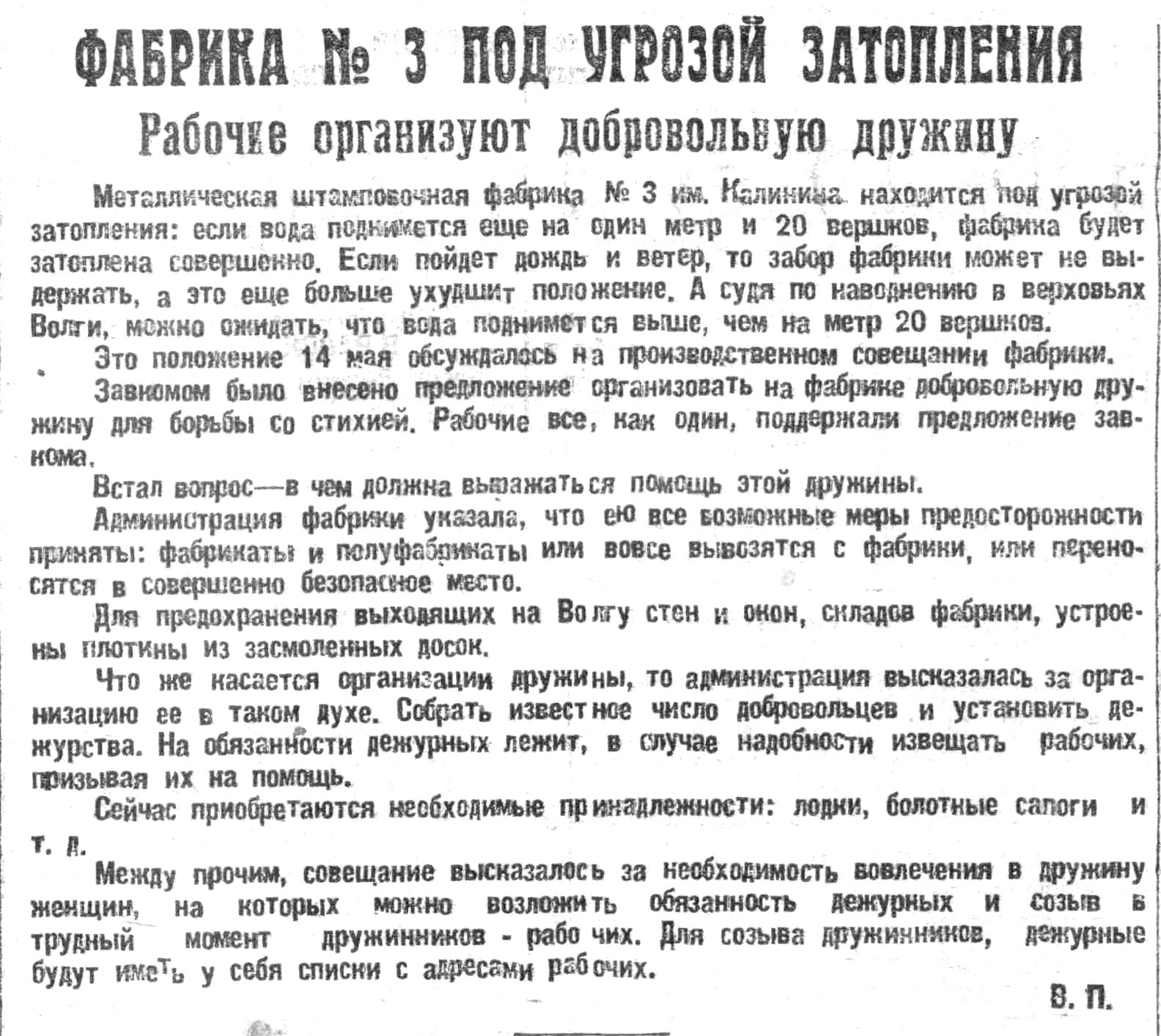

Вот, например, газетная заметка о том, как с затоплением берега боролись в мае 1926 года работники штамповочной фабрики № 3 им. Калинина, которая находилась на месте дома № 129 по улице Максима Горького.

Стоит отметить, что благоустройство берега Волги было начато еще в дореволюционные времена. В начале 1890-х возвели каменную подпорную стену между нынешними улицами Некрасовской и Комсомольской, где находилась большая часть пароходных пристаней. Чуть позднее подпорной стеной обзавелся и завод Альфреда фон Вакано.

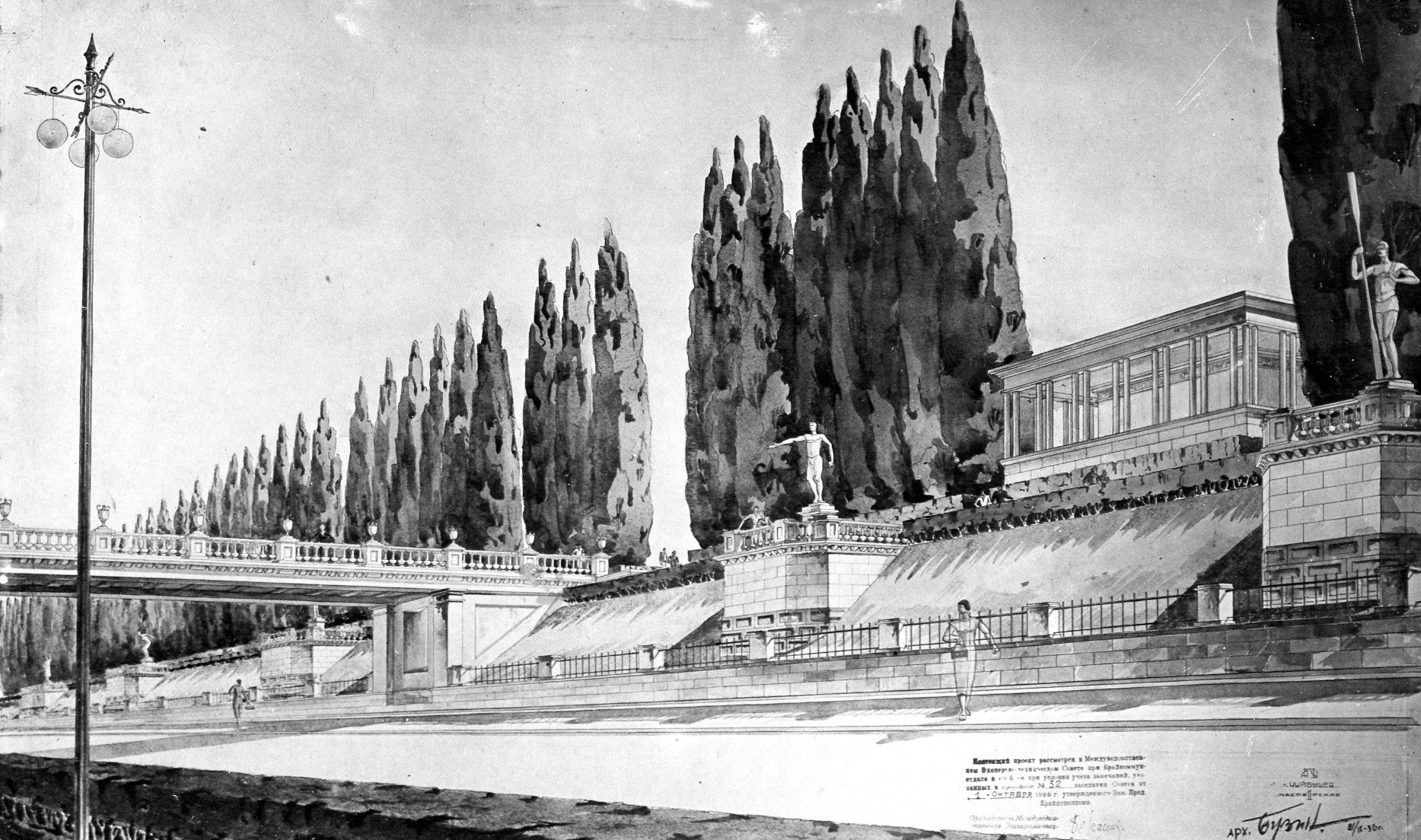

Продолжить благоустройство набережной намеревались в середине 1930-х годов. Планы были грандиозными. В частности, предполагалось озеленить набережную от Вилоновского спуска до стрелки рек Волги и Самары, а оттуда — по берегу Самарки до железнодорожного вокзала.

Проект набережной под Струковским садом. 1936 год

Начать благоустройство планировалось с участка берега Волги под Струковским садом, но в 1930-х годах приступить к нему не успели. Вернулись к этому вопросу лишь в конце 1948 года.

Куйбышевские архитекторы во главе с Николаем Подовинниковым начали разработку проекта первой очереди набережной. На это ушло без малого пять лет.

Архитектор Подовинников 10 октября 1953 года в интервью «Волжской коммуне» сообщал:

Первым и главным этапом работ было сооружение новой подпорной стены между двумя дореволюционными — Пристанской и Жигулевской. В качестве облицовочного материала был выбран уральский гранит.

В мае 1956 года началась забивка свай под последние 100 метров новой подпорной стены. Тогда же был установлен чугунный парапет, над изготовлением которого трудились литейщики ГПЗ-9 и завода КАТЭК.

«Волжская коммуна» 20 мая 1956 года.

«Волжская коммуна» 20 мая 1956 года.Летом началось озеленение центрального — Красноармейского — спуска к новой волжской набережной. Здесь было высажено в том числе 75 многолетних пальм. Официальное открытие первой очереди самарской набережной состоялось 29 июня 1957 года.

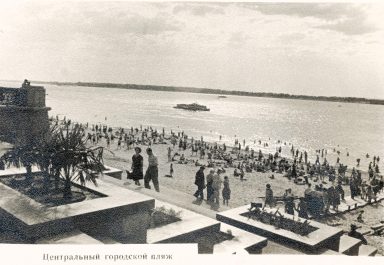

К тому моменту она уже успела стать достопримечательностью города, а здешние пляжи газета «Волжский комсомолец» сравнивала с южными курортами: «Теперь на набережной г. Куйбышева можно покупаться и позагорать не хуже, чем где-нибудь в Сочи или Сухуме».

Что немаловажно, уже в конце 1950-х годов стартовало обустройство и второй очереди волжской набережной, о чем мы расскажем в следующем материале нашего спецпроекта.

Архитектурный ансамбль Самарской площади

Одновременно с проектированием первой очереди волжской набережной градостроители разрабатывали проект реновации Самарской площади.

Еще в генеральном плане «Большой Куйбышев» 1937 года она рассматривалась как один из административных центров города. В предвоенную пятилетку близ Самарской площади даже успели построить несколько новых зданий — школу № 81 (Самарская, 190а) и Дом треста «Востокнефтестрой» (Ярмарочная, 20).

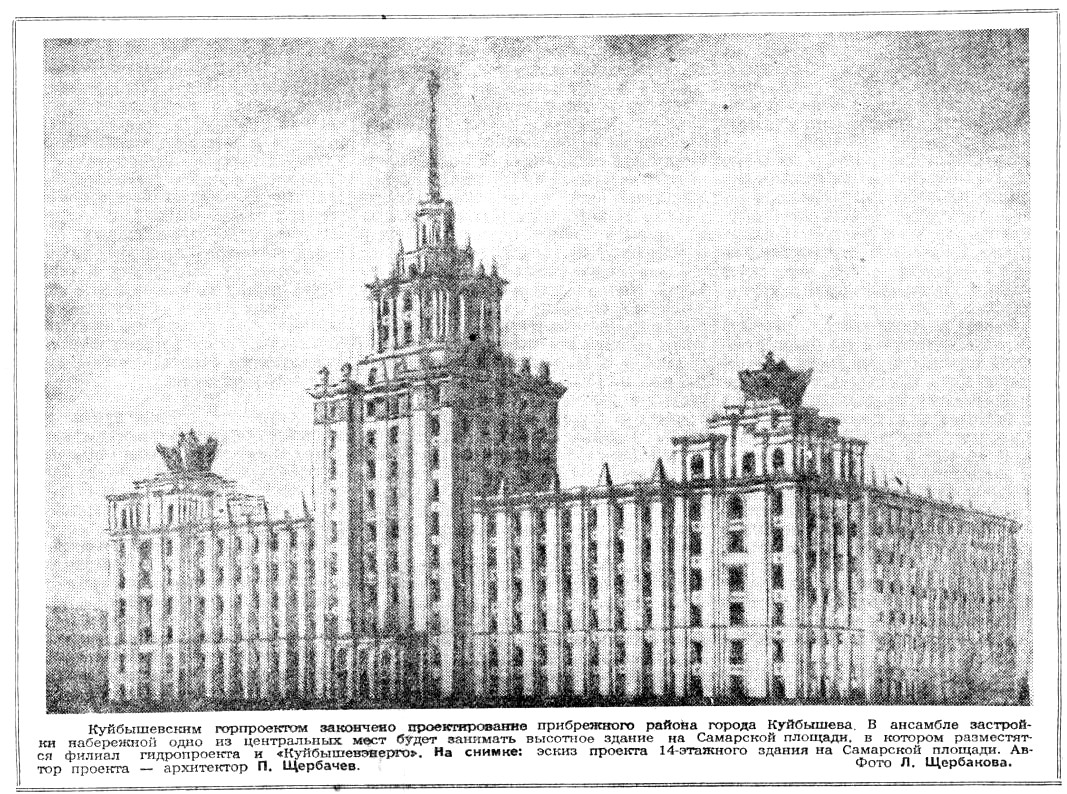

Но приступить к масштабной реновации этого района смогли только в 1949 году. По результатам закрытого конкурса была утверждена застройка Самарской площади по периметру авторства архитекторов Марии Мошковой и Николая Подовинникова. Проект центрального здания ансамбля разработал Петр Щербачев (при участии Николая Телицына).

Застройка Самарской площади стартовала в 1950 году. Первым зданием ее архитектурного ансамбля стал жилой дом МВД и УМГБ (Галактионовская, 189 / Самарская, 188б).

Он был построен в 1954 году и примечателен богатым декоративным убранством в стилистике сталинского ампира.

Что касается главного здания в архитектурном ансамбле, то им должен был стать административно-жилой дом Куйбышевского филиала «Гидропроекта» и «Куйбышевэнерго».

Его внешний вид отсылал к зданию Московского университета на Воробьевых горах. Центральная часть здания в первоначальном проекте имела высоту в 14 этажей. Строительство здания начали в 1954 году и планировали закончить спустя два года.

Однако в ноябре 1955-го в свет вышло знаменитое Постановление № 1871 ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Сталинский ампир был заклеймен позором за расточительность, излишнюю декоративность, использование архаичных приемов оформления фасадов.

В итоге первоначальный проект Петра Щербачева был значительно переработан архитекторами ленинградского «Гидропороекта». Впрочем, кое-что в облике здания осталось и от куйбышевских зодчих.

Так, административный корпус здания (увы, без башенной части), выходящий на улицу Самарскую, в общих чертах повторяет вариант Петра Щербачева. А центральная входная часть с восемью колоннами была спроектирована архитектором Николаем Подовинниковым.

Возведение дома «Гидропроекта» завершилось в конце 1958 года. Тогда же произошла окончательная ликвидация находившегося в центре Самарской площади Воскресенского базара. Здесь был разбит сквер, ныне носящий имя Дмитрия Устинова.

Увы, первоначальный проект застройки Самарской площади, разработанный в начале 1950-х годов, был реализован не более чем на треть. Тем не менее, обрамляющие сквер Устинова сталинки стали одной из визитных карточек города Куйбышева.

Впрочем, удалось возвести еще один элемент этого архитектурного ансамбля — корпус строительного техникума (Молодогвардейская, 218). Об этом здании мы еще расскажем в материале, посвященном первой постсоветской пятилетке в истории Самары.

Начало телевизионного вещания

В 1956 году в Куйбышеве началось строительство телевизионного центра на улице Советской Армии, близ ее перекрестка с Московским шоссе. Возведение его технического здания осуществлял трест «Востокнефтестрой».

Мачту телецентра высотой 186 метров сооружали работники куйбышевского филиала саратовского треста «Волгостальмонтаж». На момент строительства она была одной из самых высоких в стране.

К середине 1957 года строительство здания и антенной опоры было закончено. Начался монтаж телевизионного оборудования в техническом здании и антенно-фидерной системы на башне телецентра. Эти процессы курировал московский трест «Радиострой».

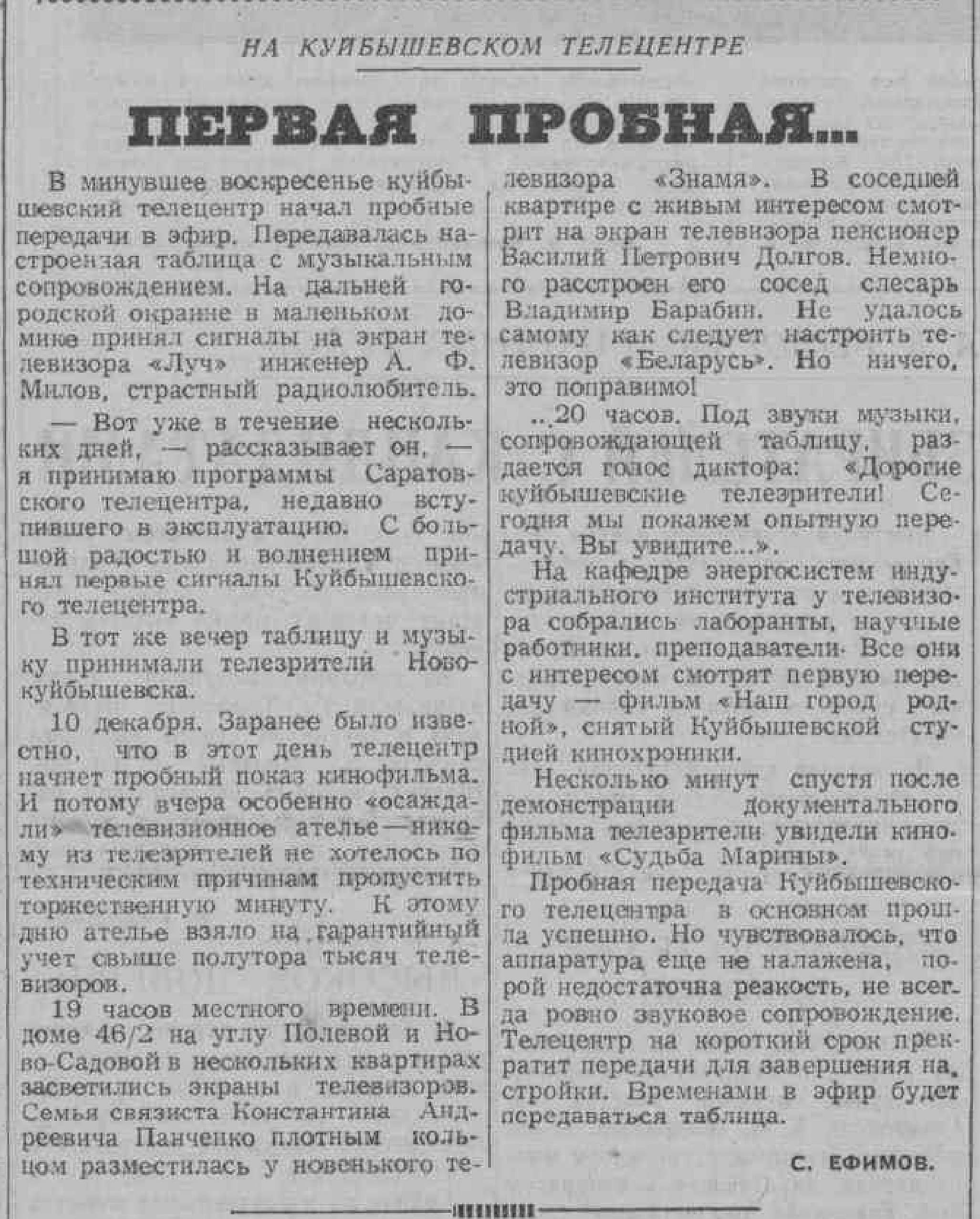

В сентябре 1957 года в Куйбышеве, на улице Победы, 10, открылось первое телевизионное ателье. В октябре начались продажи телевизоров в магазинах города.

12 октября 1957 года состоялось пробное включение телевизионного передатчика. 7 ноября была состоялась первая студийная передача, которую вела диктор Куйбышевской телестудии Софья Дужникова.

Жители города начали знакомится с новом средством массовой информации чуть позднее. Об эмоциях первых телезрителей рассказывает заметка в газете «Волжская коммуна» от 11 декабря 1957 года.

Официальный ввод Куйбышевского телецентра в эксплуатацию состоялся 12 марта 1958 года. Жители города получили возможность смотреть местные программы на 3-м телевизионном канале.

Более того, делать это можно было и на технике, выпущенной в Куйбышеве. В 1959 году завод «Экран» начал производство телерадиолы «Жигули-59».

Завод имени Ленина

В прошлом материале нашего спецпроекта мы рассказывали о начале строительства Куйбышевского металлургического завода (далее — КМЗ) — предприятия, ставшего последним заводом-гигантом в истории Куйбышева.

4 ноября 1955 года в его литейном цехе был отлит первый слиток алюминия. Дальнейшая хронология трудовых свершений КМЗ была такова:

— 10 марта 1956 года — первую продукцию дал прутково-профильный цех;

— декабрь 1957 г. — освоено производство легкосплавных бурильных труб;

— февраль 1958 г. — в трубопрокатном цехе изготовлена первая трубная заготовка;

— 28 декабря 1958 г. — в листопрокатном цехе на первой реверсивной клети горячего стана прокатан первый слиток.

В июле 1959 года у КМЗ появился один из атрибутов каждого уважающего себя завода-гиганта — собственная многотиражная газета, получившая название «Рабочий».

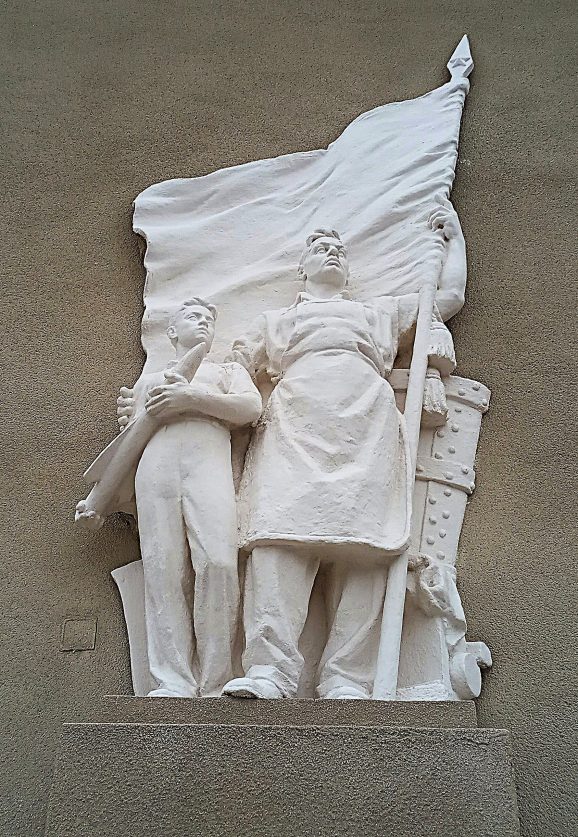

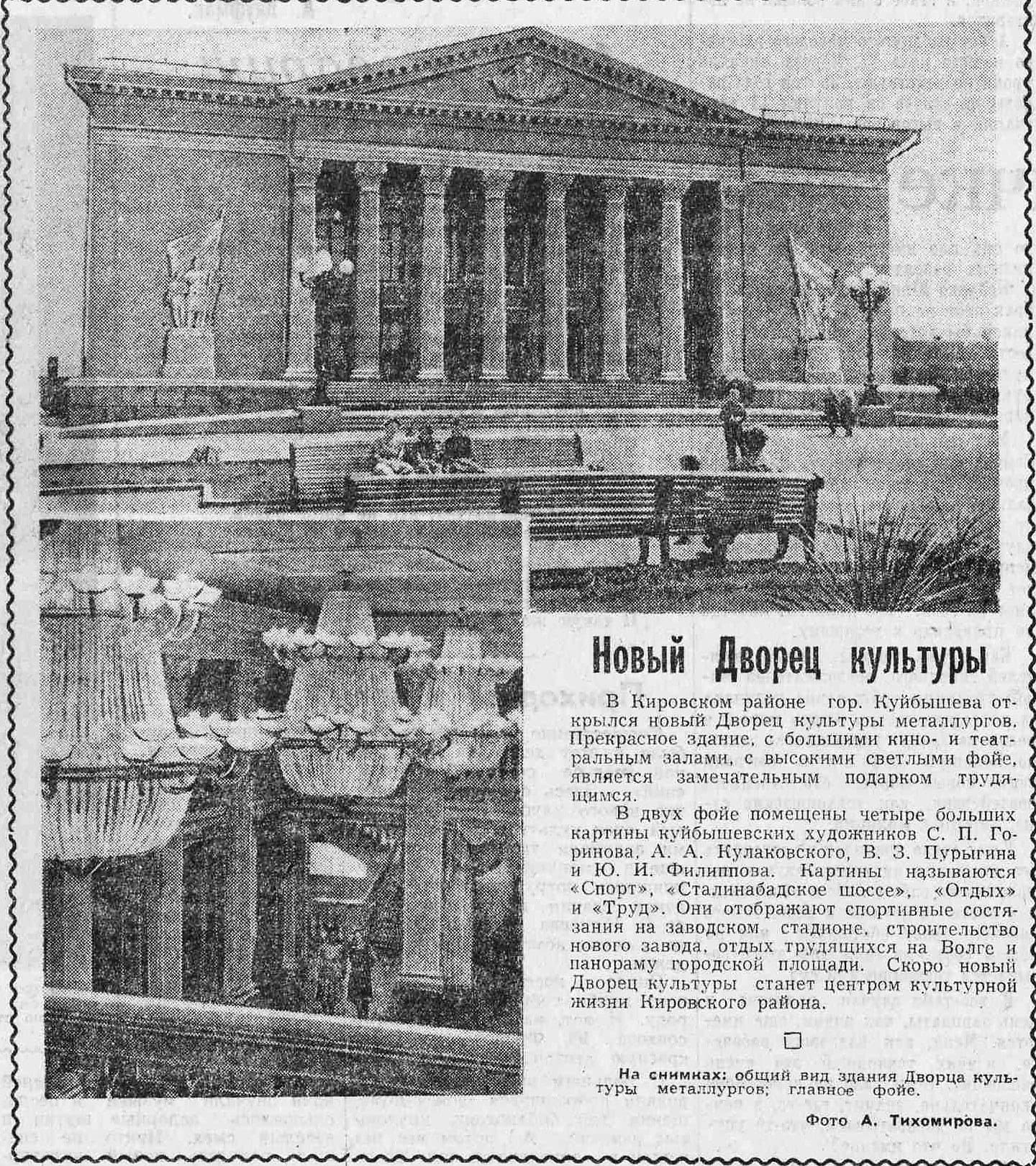

В том же 1959 году обогатился двумя значимыми объектами инфраструктуры Городок металлургов. Так, 25 августа открылся Дворец культуры (пр. Металлургов, 75). Его строили по типовому проекту архитектора Константина Барташевича.

Фасад здания украшают две скульптурные группы, изображающие советскую семью.

Их автор — Алексей Фролов — к тому моменту уже отметился дуэтом нефтяников на здании института «Гипровостокнефть».

5 декабря 1959 года начал работу спортивный корпус № 1 стадиона «Металлург» (Строителей, 1). Сама эта спортивная арена открылась в августе 1957-го.

Здесь тренировалась и проводила игры заводская команда «Металлург». Она еще сыграет свою значимую роль в истории самарского футбола, о чем мы расскажем в одном из следующих материалов нашего спецпроекта.

Пока же вернемся на Куйбышевский металлургический завод. Особенно урожайным на события стал для него 1960 год.

12 марта Главный комитет ВДНХ СССР за разработку и внедрение нового метода изготовления прессованием трубных заготовок с внутренними продольными и поперечными ребрами жесткости и бурильных труб из легкого сплава наградил Куйбышевский металлургический завод дипломом первой степени.

5 июля 1960 года Государственная комиссия приняла КМЗ в эксплуатацию. На следующий день в сквере перед заводоуправлением был открыт памятник Владимиру Ленину.

30 августа металлургическому заводу было оказано высокое доверие — ему присвоили имя вождя мирового пролетариата.

17 октября 1960 года 596 строителей, монтажников и металлургов были награждены орденами и медалями.

Стремительно застраивался и заводской поселок. В частности, во второй половине 1950-х годов окончательно сложилась парадная застройка нынешнего проспекта Металлургов от площади Мочалова до предзаводской площадки.

В 1958 году была открыта школа № 150. В 2018-м её здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Свою лепту в застройку проспекта Металлургов в этот период также внесли заводы № 24 им. Фрунзе и № 1 им. Сталина. Таким образом северная окраина Безымянки, не так давно бывшая пустырем, превращалась в густонаселенный район Куйбышева.

Не удивительно, что именно в этом районе было решено строить новый хлебозавод.

Первую продукцию он выдал в апреле 1956 года. Что отрадно, в отличие от своих более старших товарищей, хлебозавод № 5 по-прежнему в строю.

Рождение космического Куйбышева

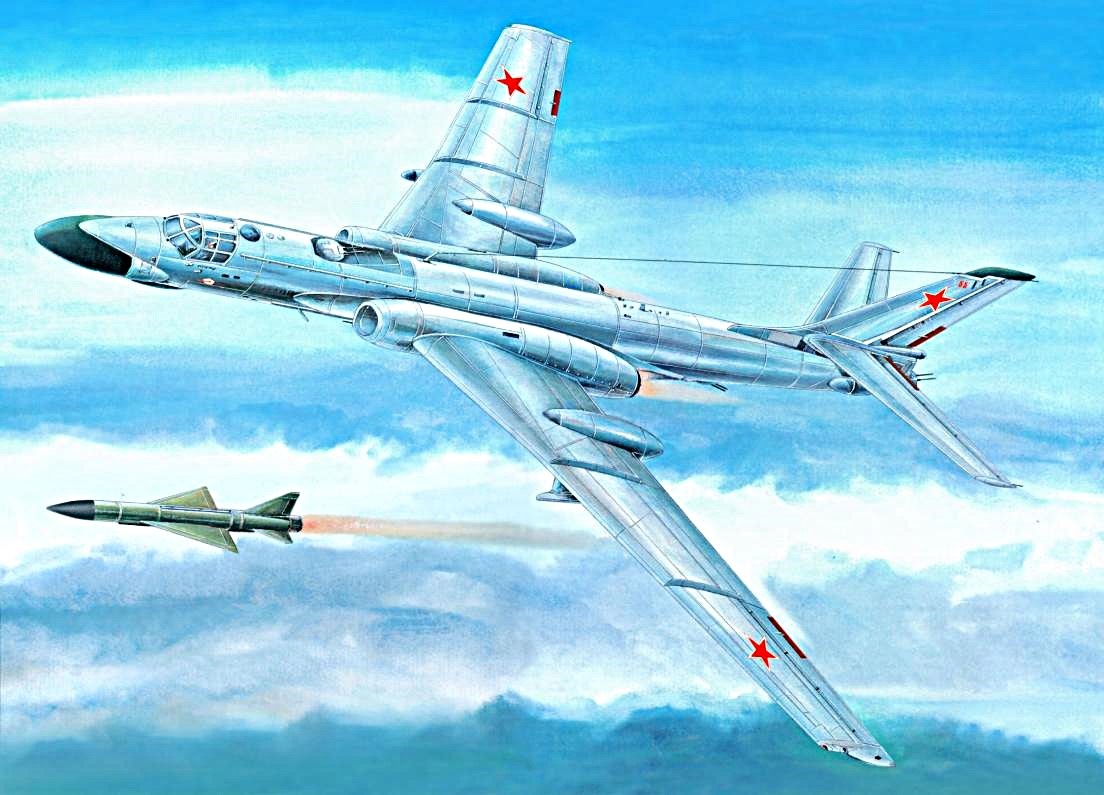

Если КМЗ им. Ленина во второй половине 1950-х развивался поступательно, то для авиационного завода № 1 им. Сталина (ныне — РКЦ «Прогресс») эти годы стали временем новых вызовов.

В 1956 году главной его продукцией были дальние стратегические бомбардировщики Ту-16. Эти крылатые машины могли оснащаться в том числе и ядерными боеприпасами.

Интересно, что на базе этого стратегического бомбардировщика был создан и первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге — Ту-104.

Всего с 1953 года на заводе «Прогресс» было собрано 545 бомбардировщиков Ту-16 различных модификаций. А в 1958 году авиационная история предприятия закончилась.

2 января 1958 года было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об организации производства изделия 8К71 на Государственном заводе № 1 им. Сталина Куйбышевского совета народного хозяйства».

Заводу предписывалось в четвертом квартале 1958 года выпустить три изделия 8К71, не прекращая производства самолетов Ту-16. Упомянутое изделие — двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, более известная под именем Р-7. Именно она 4 октября 1957 года вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Курировал ее производство конструктор Сергей Королев, руководивший опытным конструкторским бюро № 1 (далее ОКБ-1). В феврале 1958 года он направил в Куйбышев своего представителя — Дмитрия Козлова.

Из Куйбышева в Подлипки, на завод № 88, которым руководил Сергей Королев, была отправлена большая группа инженерно-технических работников. За полгода они прошли общий курс основ ракетной техники.

На заводе «Прогресс» тем временем шла реорганизация производства. 1 октября 1958 года был принят в эксплуатацию новый сборочный цех № 15. В его корпусе уже находились конструкции и двигатели для первой куйбышевской ракеты Р-7.

Собрали первую волжскую «Семерку» в декабре 1957 года. 30 декабря она отправилась в путь на полигон Тюра-Там.

Он оказался успешным. В декабре последовал еще один пуск, после которого собранные в Куйбышеве «Семерки» стали поставляться в военные части и заступать на боевое дежурство.

В 1959 году в Куйбышевском авиационном институте началась подготовка инженеров по специальностям «Ракетостроение» и «Ракетные двигатели».

23 июля 1959 Сергей Королёв подписал приказ о создании при заводе «Прогресс» серийно-конструкторского отдела. Перед этим новым подразделением ОКБ-1 была поставлена задача сопровождения серийного изготовления ракет Р-7.

23 июня 1960 года было принято решение о преобразовании упомянутого отдела в филиал № 3 ОКБ-1. С этого времени главный конструктор Сергей Королев дал команде Дмитрия Козлова право самостоятельно принимать решения по многим техническим вопросам, связанным с производством Р-7.

Стоит отметить, что в конце 1950-х годов судьба связала с космосом еще несколько предприятий города Куйбышева. Прежде всего речь идет о моторостроительном заводе № 24 им. Фрунзе (Заводское шоссе, 29).

В 1958 году на предприятии начался серийный выпуск двигателей РД-107/108 для ракеты Р-7. Сначала в Куйбышеве их только собирали, а испытывали на полигоне в подмосковных Химках.

Однако в начале 1960-х годов был организован собственный испытательный полигон близ поселка Винтай, который для конспирации именовали машиностроительным заводом. Для его работников неподалеку строился поселок, получивший название Прибрежный.

Одним из смежников завода «Прогресс» был уже упомянутый КМЗ им. Ленина. На нем организовали производство деталей баков и элементов каркаса ракет. Завод «Металлист» освоил производство камер сгорания и выхлопных сопел ракетных двигателей.

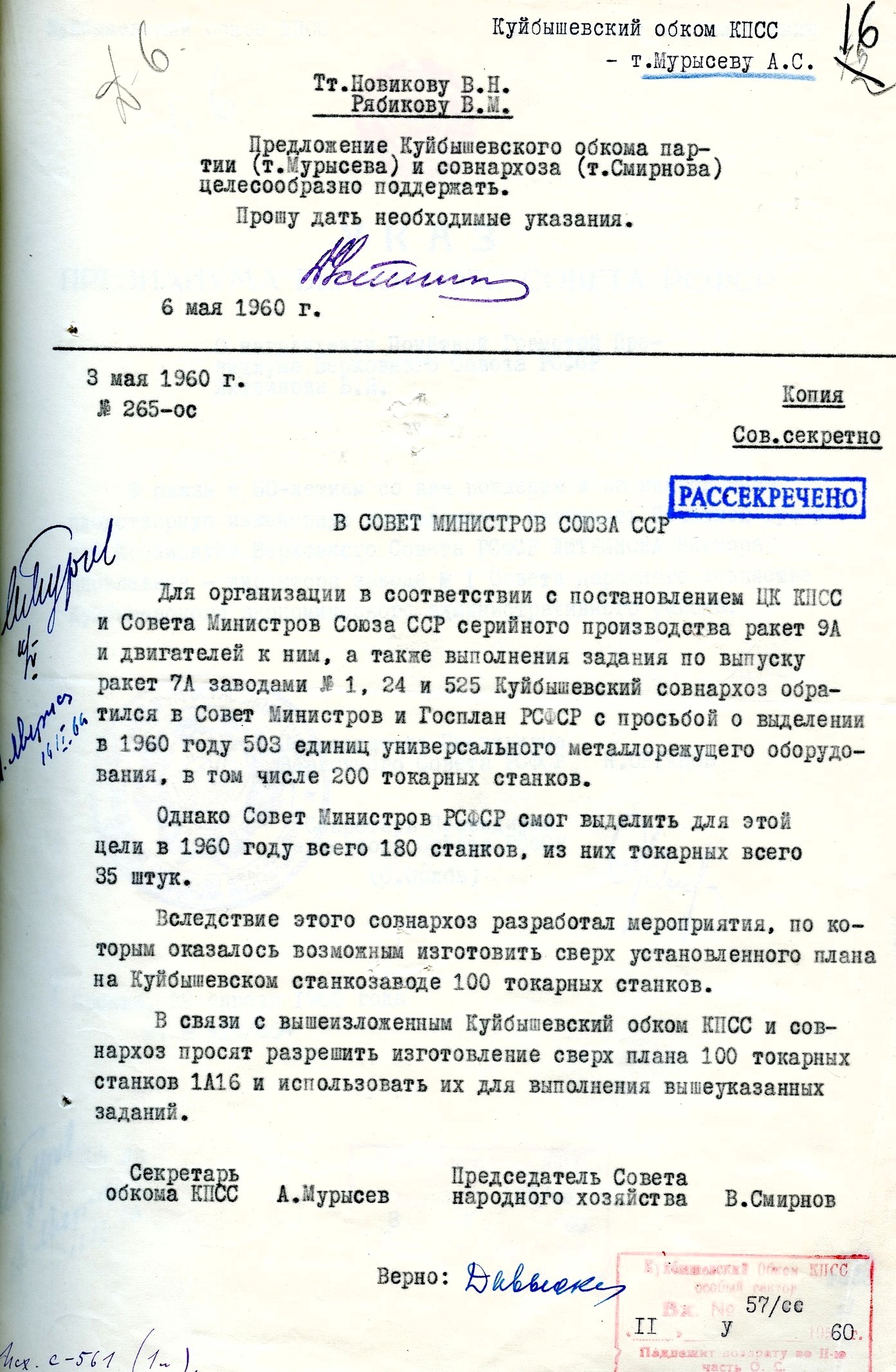

Один из документов архива социально-политической истории (СОГАСПИ) от 3 мая 1960 года повествует о том, как председатели куйбышевского обкома и совнархоза добились у Совета Министров СССР разрешения на изготовление сверх плана 100 токарных станков для нужд заводов, работавших над производством ракеты Р-7а.

Прикоснулись к космосу и предприятия второго по старшинству города Куйбышевской области. Сызранский завод «Тяжмаш» изготовил кабину обслуживания для пусковой площадки № 31 на Байконуре.

Также в 1959 году в Сызрани началось строительство завода по переработке пластических масс, на котором впоследствии производили головные обтекатели для ракет.

Города и районы

В завершении нашего рассказа упомянем о новых административных единицах Куйбышева и области.

7 августа 1956 года был образован Самарский район. В него вошли части территорий упраздненных Дзержинского, Фрунзенского и Пролетарского районов.

В августе следующего года Молотовский район города Куйбышева получил свое нынешнее название — Советский. Молотовский район Куйбышевской области стал Волжским.

Поселок нефтяников Отрадный в 1956 году получил статус города. В тот же году Октябрьский район Сызрани был также преобразован в отдельный город.

Бонус

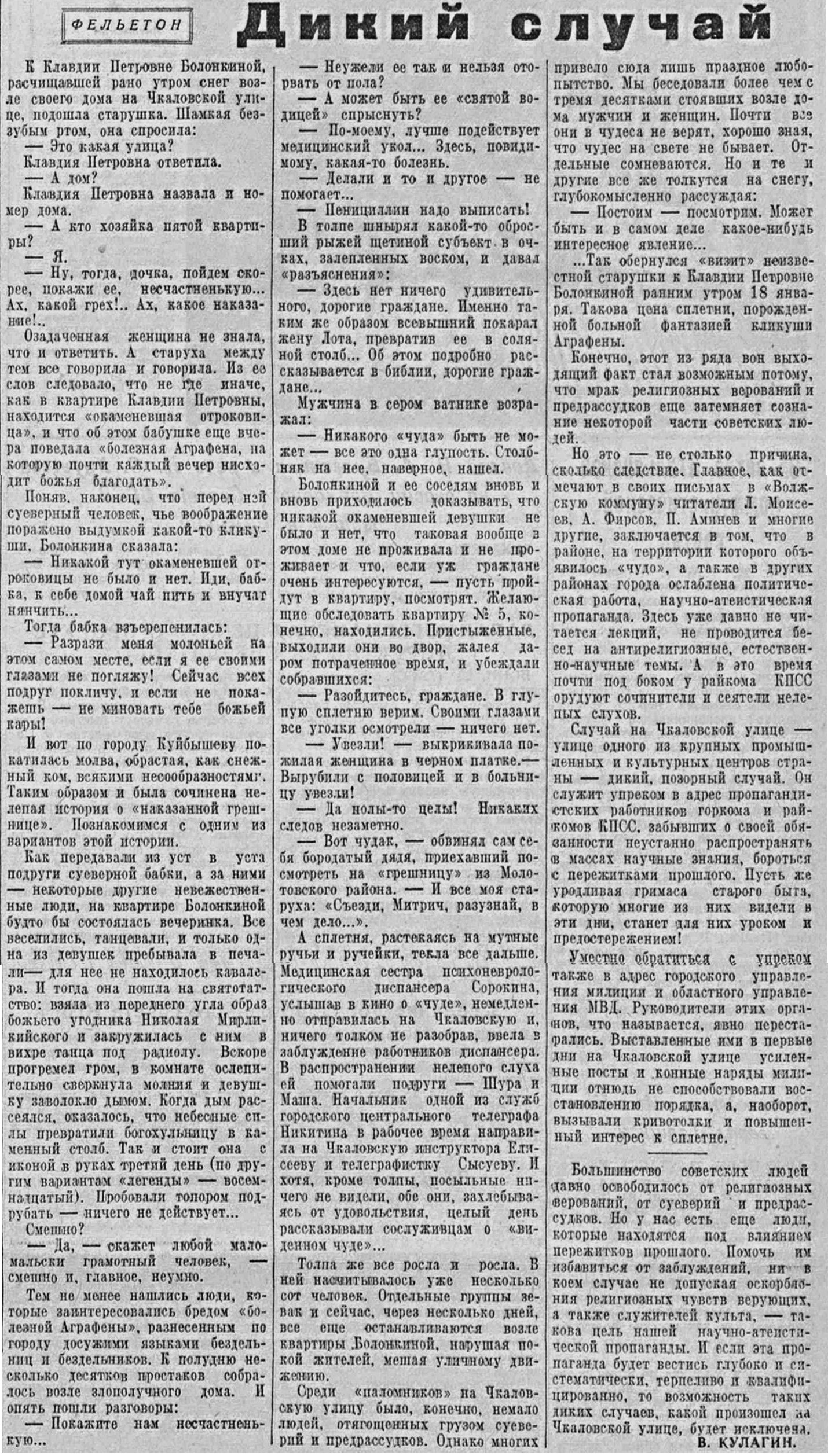

Фельетон «Дикий случай» из газеты «Волжская коммуна» от 24 января 1956 года посвященный главной городской легенде Самары — «Стоянию каменной Зои».

Мы благодарим за помощь в работе над этим материалом начальника отдела использования архивных документов СОГАСПИ Евгения Малинкина.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

Список литературы:

— В.А. Самогоров, А.К. Синельник «Архитектура и градостроительство Самары-Куйбышева 1940-1950-х годов». — Самара, 2022.

— «Чудо 20-го века. История развития телевидения в Самарской. (Куйбышевской) области». — Самара, 2008.

— Б.В. Беляков «Звездный путь «Прогресса»». — Самара, 2014.

— «Металлурги: вчера и сегодня Куйбышевского металлургического завода имени В. И. Ленина» — Куйбышев, 1979.

— газета «Волжская коммуна».

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте