ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1946 — 1950 годах: военнопленные немцы, увеличение нефтедобычи, открытие стадиона «Динамо» и начало расцвета сталинского ампира

3 583

3 583

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1946 по 1950 год.

Военнопленные и интернированные в Куйбышеве

По данным сборника «Военнопленные в СССР. 1939–1956», в 1946 году военнопленные и интернированные стран гитлеровской коалиции содержались в 267 лагерях с 2112 лагерными отделениями, в 392 рабочих батальонах и 178 специальных госпиталях.

На территории Куйбышевской области было несколько лагерей. Самый известный из них — № 234 — просуществовал с 1944 по 1949 год. Содержавшиеся в нем военнопленные работали на возведении объектов инфраструктуры для крекинг-завода № 443 (ныне — Куйбышевский НПЗ), а также на каменном карьере близ реки Сок.

Строительство поселка нефтяников на 116-м километре.

Строительство поселка нефтяников на 116-м километре.

Летом 1945 года для обустройства нефтепромыслов на Самарской Луке рядом с селом Отважное (ныне — город Жигулевск) был организован лагерь военнопленных № 358, рассчитанный на 8500 заключенных. Он состоял из шести лагерных отделений: два находились в Яблоневом Овраге, по одному в Отважном, Александровке, Бахиловой Поляне и Зольном.

Лагеря № 234 и № 358 курировались Управлением особого строительства НКВД. С 1945 года контингенты военнопленных стали «прикреплять» и к различным народным комиссариатам.

Так, на 17 мая за заводом № 525 наркомата вооружения (ныне — АО «Металлист») было закреплено 900 человек из числа военнопленных, интернированных и арестованных немцев.

В распоряжении Куйбышевского гипсового завода (Береговая, 9а), подчинявшегося Главному управлению военно-промышленного строительства, были 2000 человек из этого контингента.

В упомянутом нами сборнике документов есть сведения о рабочем батальоне № 375, находившемся в Куйбышеве и укомплектованном военнопленными:

В результате имели место случаи, когда военнопленные задерживались сотрудниками

УНКВД в пивных, парикмахерских и на улицах г. Куйбышева. Были случаи, когда

военнопленных конвоировали гражданские лица, не имеющие никакого отношения ни к

ОРБ, ни к лагерю военнопленных».

Также в документе упоминается, что 1-я рота этого батальона была расквартирована в городе Куйбышеве, а 3-я на станции Безымянка.

По свидетельствам очевидцев, в историческом центре города военнопленные трудились на строительстве стадиона «Динамо» и дома офицерского состава ПриВО. Об этом, в частности, рассказывал в интервью «Другому городу» кинодраматург Борис Кожин.

Что же касается Безымянки, в сознании обывателя все ее двухэтажные дома по умолчанию считаются построенными военнопленными.

Самым же «немецким» районом Куйбышева в послевоенную пятилетку был поселок Управленческий. Еще в конце Великой Отечественной здесь, в устье Коптева оврага, находился лагерный участок, в котором содержались военнопленные.

В конце 1946 года количество немцев в поселке Управленческий увеличилось в разы. В апреле было принято решение об использовании наработок Третьего рейха в области реактивной техники, а также вывозе немецких инженеров на создаваемые в СССР предприятия этого профиля.

Производство реактивных самолетов надлежало освоить опытному заводу № 1 в подмосковной Дубне (ныне — машиностроительный завод им. Н.П. Федорова). Разработка и производство реактивных двигателей возлагалась на бывший завод № 145 им. Кирова в поселке Управленческий. Он был преобразован в опытный завод № 2.

31 октября на предприятие прибыли первые немецкие специалисты, в годы войны работавшие в авиадвигательных фирмах «Юнкерс», «БМВ» и «Аскания». Многие из них приехали с семьями. К концу 1946 года в поселке Управленческий проживало больше иностранцев, чем русских.

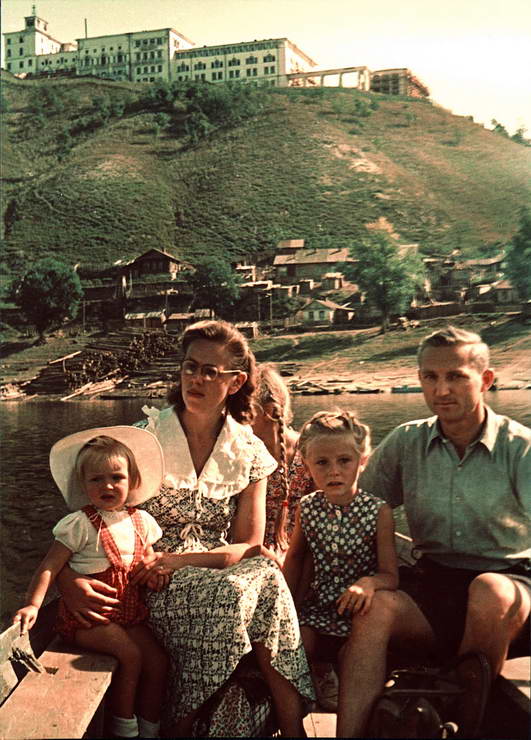

Ниже представлены фотографии, сделанные одним из прибывших в Куйбышев немецких специалистов Гюнтером Шпором.

На опытный завод № 2 из Германии были отправлены не только инженеры, но и 1739 единиц различного оборудования.

На заводе создали четыре опытно-конструкторских бюро:

№ 1 — по газовым турбинам типа «Юнкерс»,

№ 2 — по газовым турбинам типа «БМВ»,

№ 3 — по авиационным приборам автоматического самолетовождения,

№ 4 — лаборатория измерительных приборов.

Далеко не все немецкие специалисты опытного завода № 2 с должным уровнем ответственности выполняли свои обязанности. Тормозил плодотворную работу и их численный перевес над советскими рабочими и инженерами, особенно учитывая имевшийся языковой барьер. Достаточно быстро стало очевидно, что требуются собственные, местные специалисты.

В 1947 году практически весь выпуск моторного факультета Куйбышевского авиационного института был направлен на опытный завод № 2.

Спустя три года начался постепенный перевод немецких специалистов и их семей на другие предприятия СССР. Некоторые из них вернулись на родину. Последние немецкие авиастроители покинули поселок Управленческий в конце 1953 года.

Время нефтяников

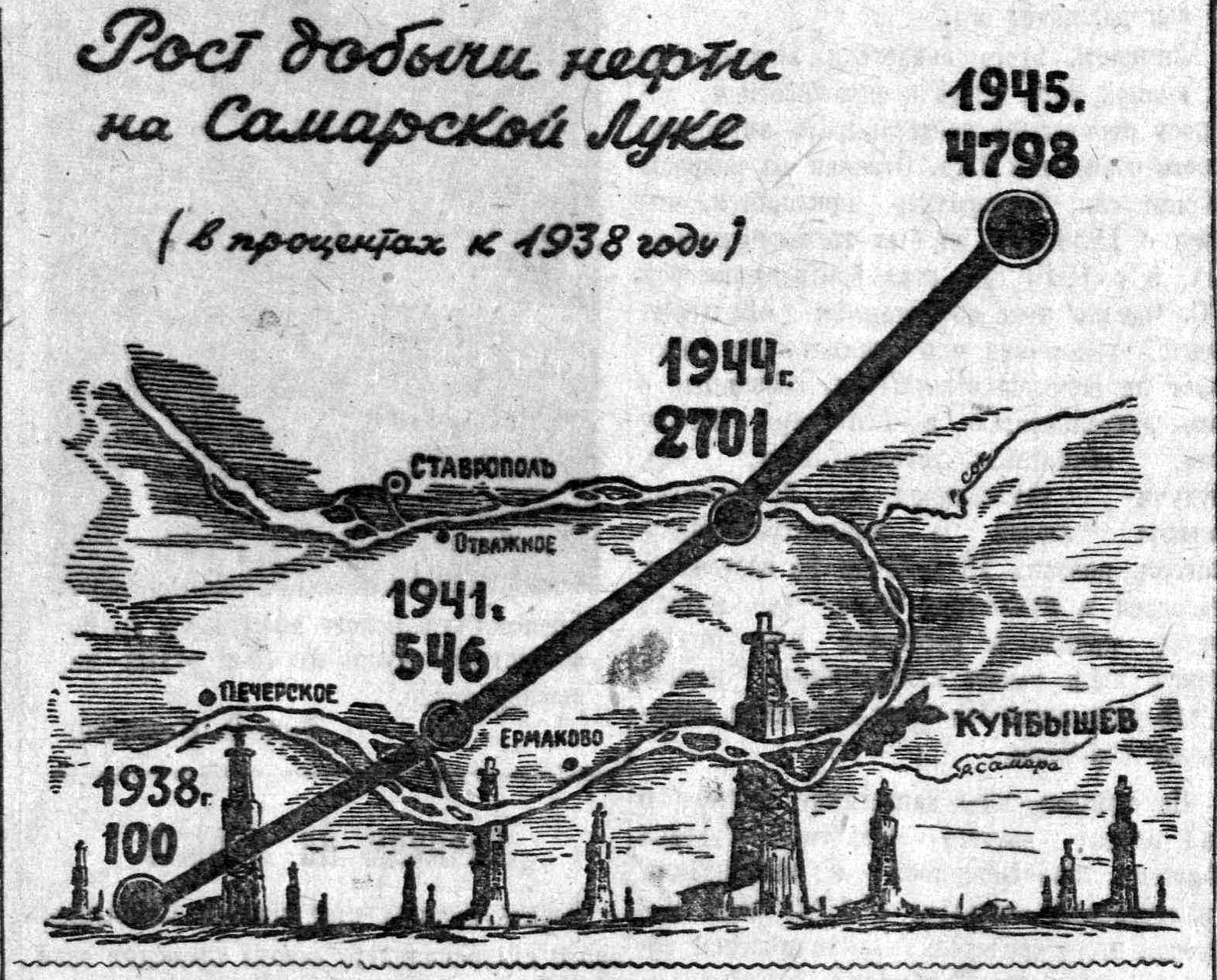

Еще в первой половине 1930-х годов на территории между Волгой и южным Уралом начались интенсивные геологоразведочные работы, положившие начало развитию нового крупного нефтяного месторождения, названного «Вторым Баку».

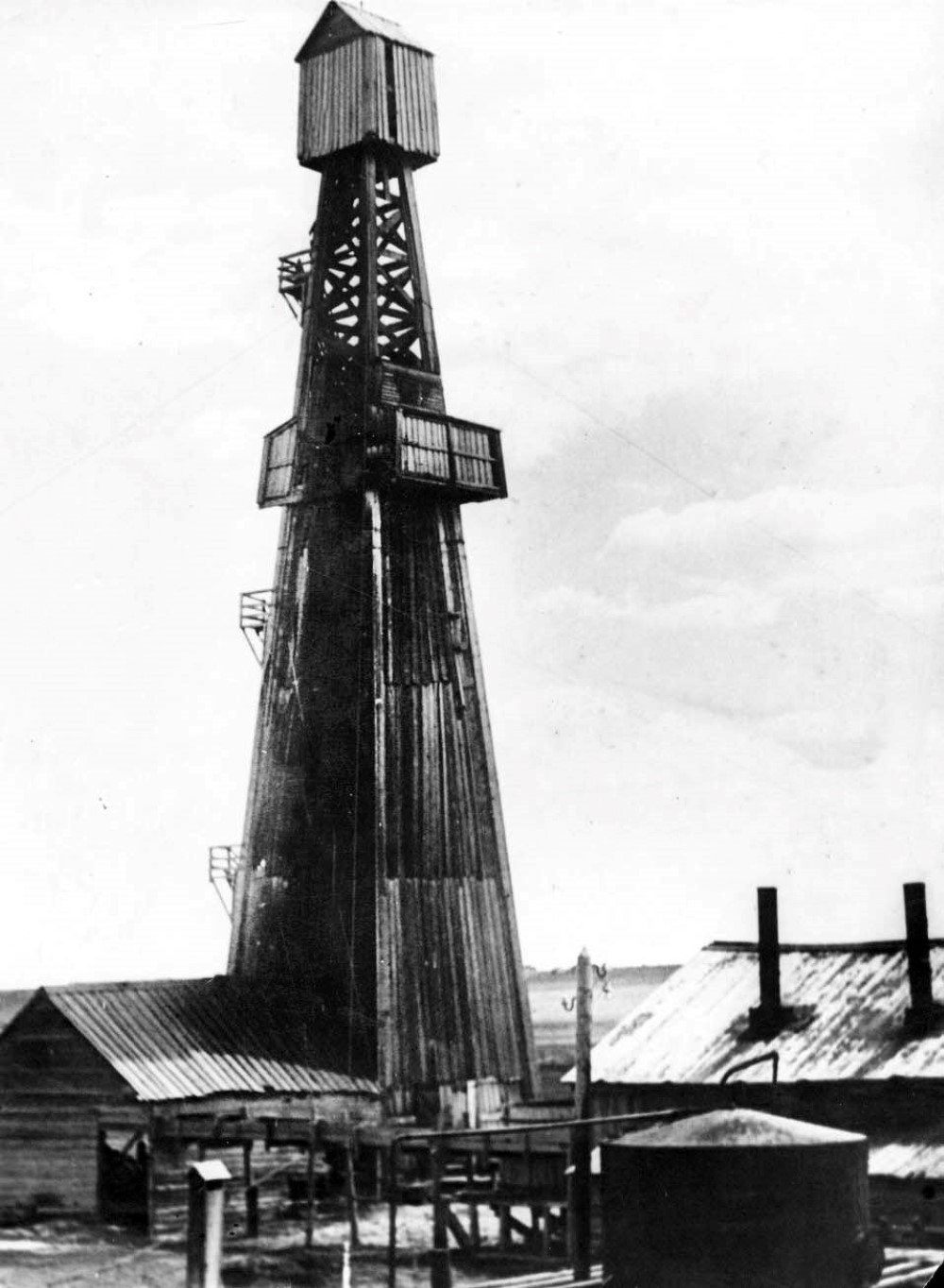

Планомерная добыча черного золота на территории Самарской области началась в 1936 году. В июне близ Сызрани был вскрыт нефтеносный горизонт в отложениях карбона. Так появился Сызранский нефтепромысел.

Вышка Сызранского нефтепромысла. Начало 1930-х годов

Активно развивался нефтяной комплекс и в годы Великой Отечественной войны. В мае 1942 года был образован «Куйбышевнефтекомбинат» (ныне — АО «Самаранефтегаз»), в июле начал работу Сызранской НПЗ, в июне 1944 года в Яблоневом овраге на Самарской Луке заработала скважина с первой в СССР девонской нефтью.

В конце 1945 года было проведено разведочное бурение на территории ныне не существующего Куйбышевского района Куйбышевской области. Так началась история Мухановского месторождения, в 1950—60-х годах — одного из крупнейших в стране.

Также в 1945-м началась добыча нефти близ рабочего поселка Похвистнево, который спустя два года получит статус города.

В августе 1946 года в Куйбышеве был организован комплексный институт по проектированию и научно-исследовательским работам в нефтедобывающей промышленности восточных районов СССР — «Гипровостокнефть».

В феврале 1947 года была завершена прокладка нефтепровода Зольное — Кряж протяженностью 46,5 км. Черное золото по нему подавалось для переработки непосредственно на Куйбышевский НПЗ.

В 1949 году началось строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода, который станет градообразующим предприятием для четвертого по величине города Самарской области. Но об этом мы расскажем в следующей части нашего спецпроекта.

Безымянка: город в городе

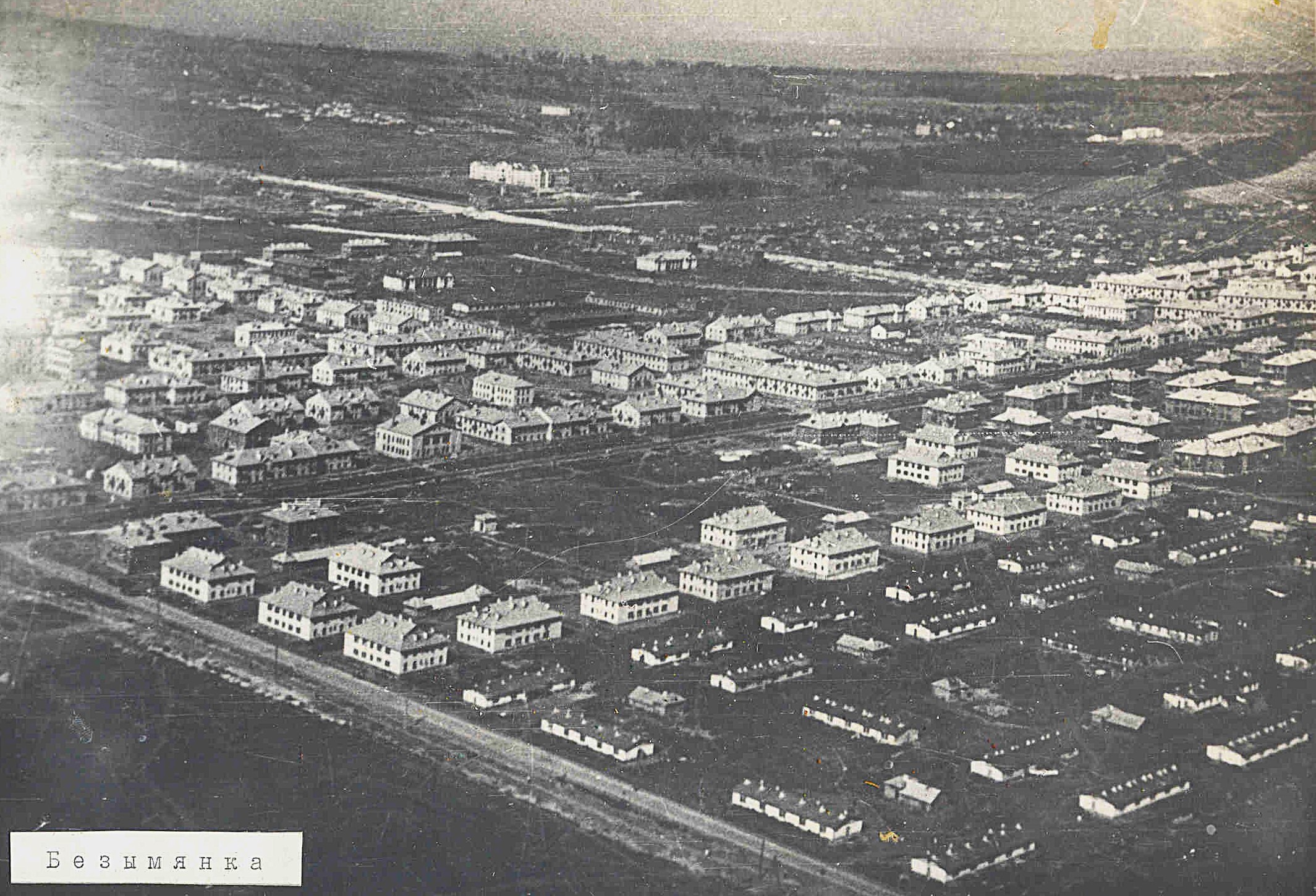

Стремительное развитие поселка при железнодорожной станции Безымянка, связанное с эвакуацией десятка крупных промышленных предприятий, сделало эту локацию значимым районом города. Это было подтверждено образованием еще в марте 1942 года новой административной единицы — Кировского района Куйбышева.

1 июня 1945 года первый секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) Василий Жаворонков отправил докладную записку на имя председателя СНК Иосифа Сталина и секретаря ЦК Георгия Маленкова «Об организации города Жигулевска»:

Далее товарищ Жаворонков сообщал, что «упомянутые районы отдалены от центра города на 15 километров». Горисполкому сложно было сориентироваться в проблемах стремительно растущей Безымянки.

«Из-за этого многие вопросы культурно-бытового и жилого строительства решаются силами отдельных заводов, что «влечет за собой перерасход средств и задерживает благоустройство этого крупнейшего промышленного района города».

В докладной записке приводилась статистика:

Однако Безымянке не суждено было стать городом Жигулевском. Населенный пункт с таким названием вскоре появился на карте Куйбышевской области, но совсем в другом месте.

Между тем, на Безымянке в 1946—1950 годах появилось несколько крупных инфраструктурных объектов.

В 1948 году напротив Дома культуры «Родина», между улицами Воронежской и Калинина, был разбит первый на Безымянке парк. Спустя год в соседнем квартале открылся Крытый рынок Кировского района (Калинина, 23).

Также на Безымянке были построены два крупных спортивных объекта. В мае 1948 года открылся детский стадион Кировского района в нынешнем Юнгородке, а в июне 1949-го — районный стадион на улице Физкультурной, позднее получивший название «Крылья Советов».

В конце 1949 года появился на Безымянке и еще один кинотеатр. Деревянный «Сокол» стоял между улицами Каховской и Севастопольской.

Пройдет не так много времени, и по соседству с ним начнется строительство Дворца культуры Кировского района. Постановление Совета министров СССР о разрешении на его строительство было подписано в декабре 1950 года.

Велось и активное жилое строительство. Наиболее заметные постройки возводились вдоль центральных улиц этого рабочего района — проспекта Кирова, Физкультурной и Победы.

Жилой дом моторостроительного завода им. Фрунзе (проспект Кирова, 42)

С 1946 по 1950 год на территории Безымянки было построено около десяти средних школ. В здании одной из них — № 85 — ныне работает администрация Промышленного района (Краснодонская, 32).

Развивалась и транспортная инфраструктура Безымянки. В 1950 году на средства министерства авиационной промышленности была проложена трамвайная линия по улице Победы от проспекта Кирова до улицы Елизарова.

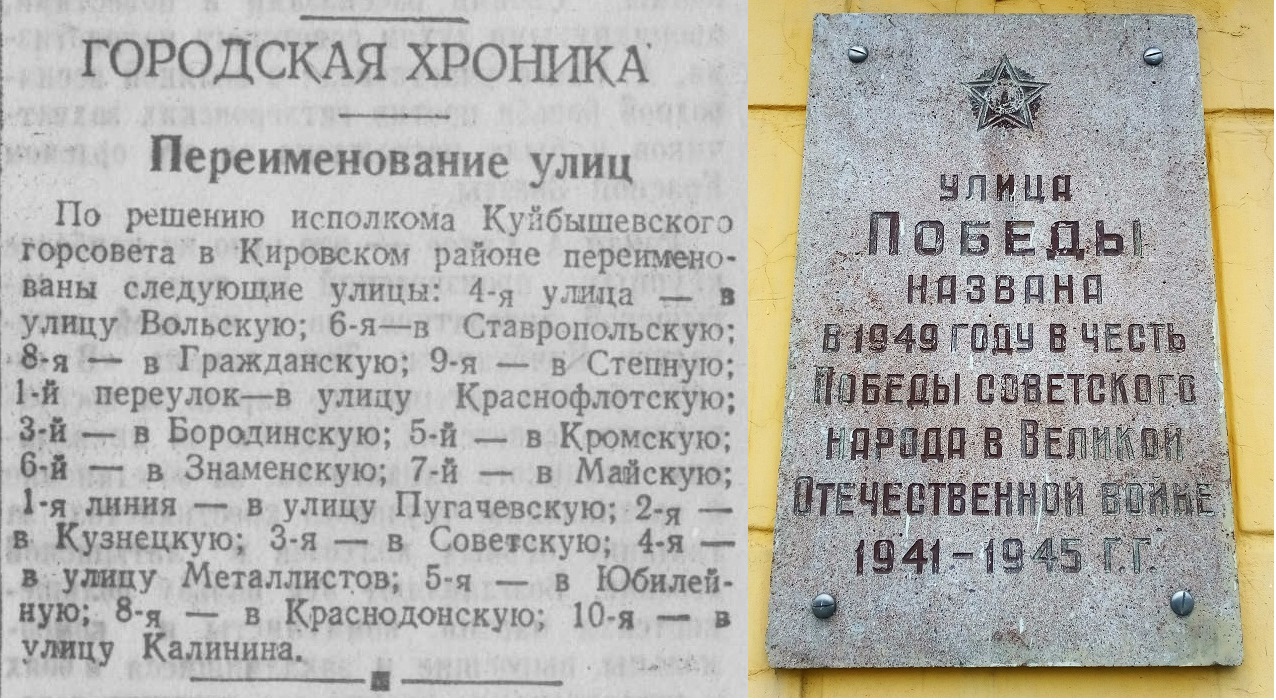

В 1949 году на Безымянке свершилась топонимическая революция: большая часть улиц этого района получила свои нынешние названия.

Появились на Безымянке и новые предприятия. Притом мирного профиля. В 1949 году неподалеку от мясокомбината был открыт жиркомбинат (проезд Мальцева, 22а).

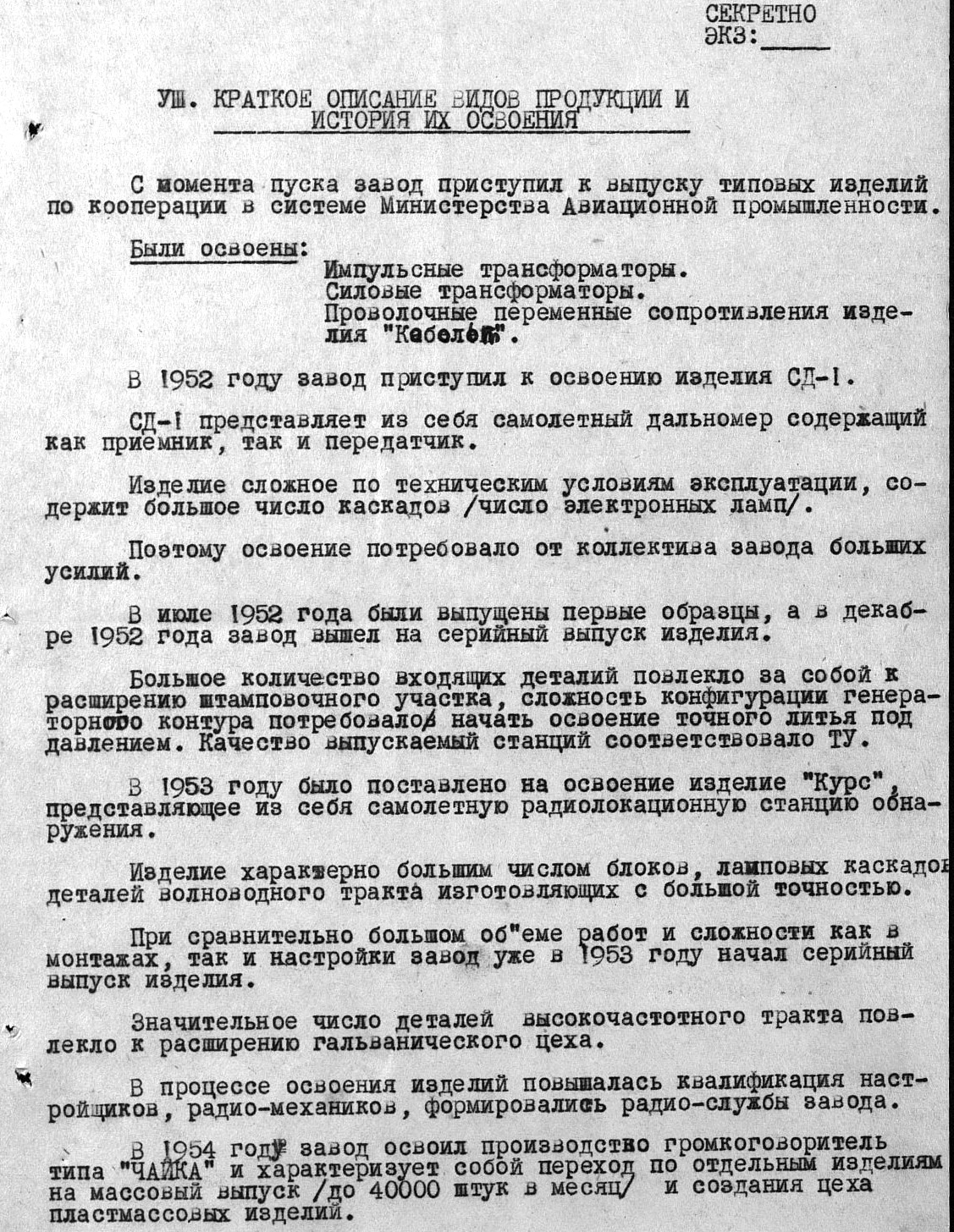

31 декабря 1949 года начал свою работу завода Завод № 281 министерства авиационной промышленности, сначала производивший нехитрую радиотехническую продукцию — дроссели, потенциометры, переключатели. Самарцам он известен под названием «Экран» (проспект Кирова, 24а).

Справка о работе завода «Экран» от 1957 года. Из фондов СОГАСПИ

А 22 декабря 1950 года было принято постановление Совета Министров СССР № 4995 о строительстве в Куйбышеве завода № 551 министерства авиационной промышленности. Об этом предприятии, ставшем последним заводом-гигантом Куйбышева, мы расскажем в следующей части нашего спецпроекта.

Стадион «Динамо»

Первый стадион с названием «Динамо» был построен в Самаре еще в 1935 году. Находился он близ перекрестка улиц Степана Разина и Комсомольской. В 1944 году после создания Куйбышевского суворовского училища стадион передали его воспитанникам.

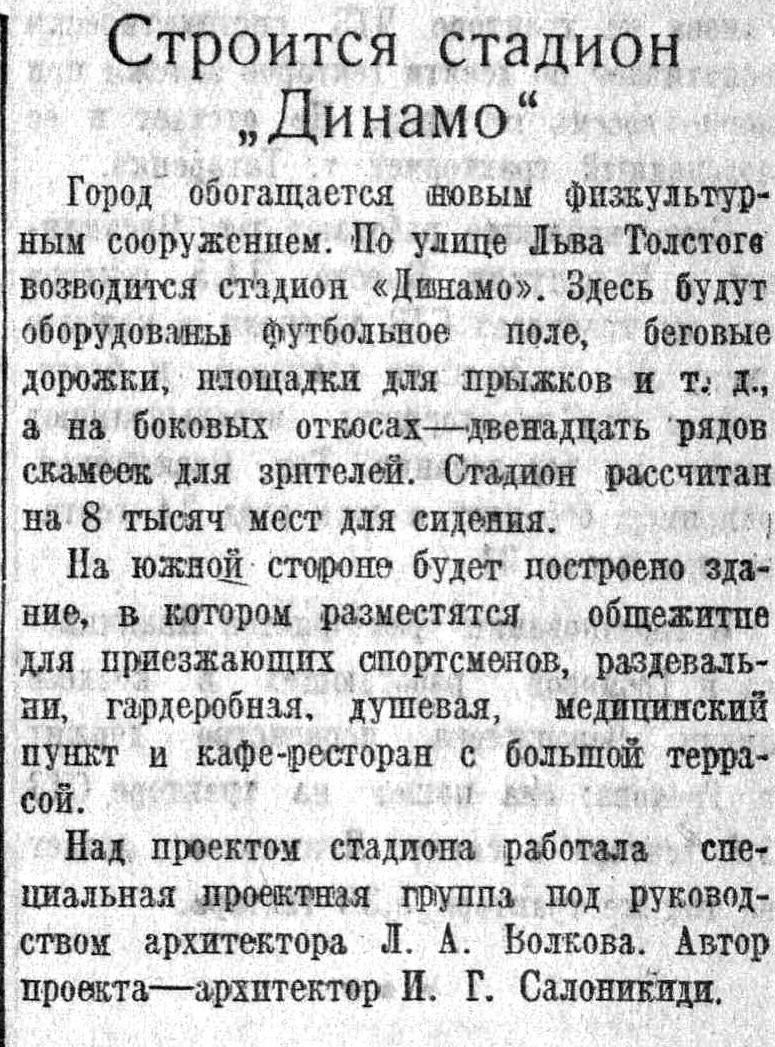

Новым местом для стадиона «Динамо» определили территорию бывшего Покровского сада на улице Льва Толстого. Проектирование новой спортивной арены началось в мае 1945 года.

15 мая 1945 года.

Возведение стадиона заняло три года. Лишь в июне 1948-го газета «Волжская коммуна» сообщила, что его строительство подходит к концу.

В статьях посвященных «Динамо» часто упоминалось его удобство для спортсменов: наличие раздевалок, душевых и т.д.

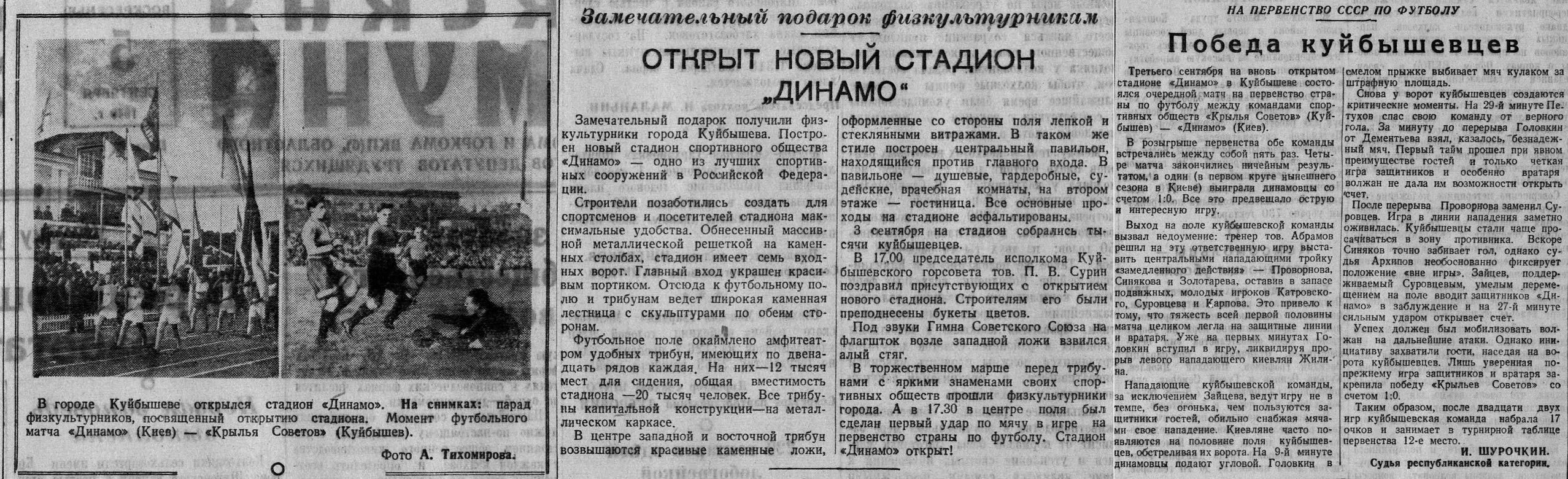

Наконец, долгожданное открытие стадион «Динамо» состоялось 3 сентября 1948 года. «Крылья Советов» в первом матче на новой спортивной арене одержали победу над киевским «Динамо» со счетом 1:0.

Отрадно, что гол забил воспитанник самарского футбола — Николай Зайцев. Его карьера началась в 1938 году в куйбышевском «Локомотиве», а в «Крыльях Советов» он играл с 1946 по 1954 год.

Продолжилась история «Динамо», правда, в более мрачных тонах. Два следующих матча «Крылья Советов» на новом стадионе проиграли. А третий и вовсе не состоялся. Сентябрь 1948 года выдался дождливым, грунт просел, и стадион закрыли на ремонт.

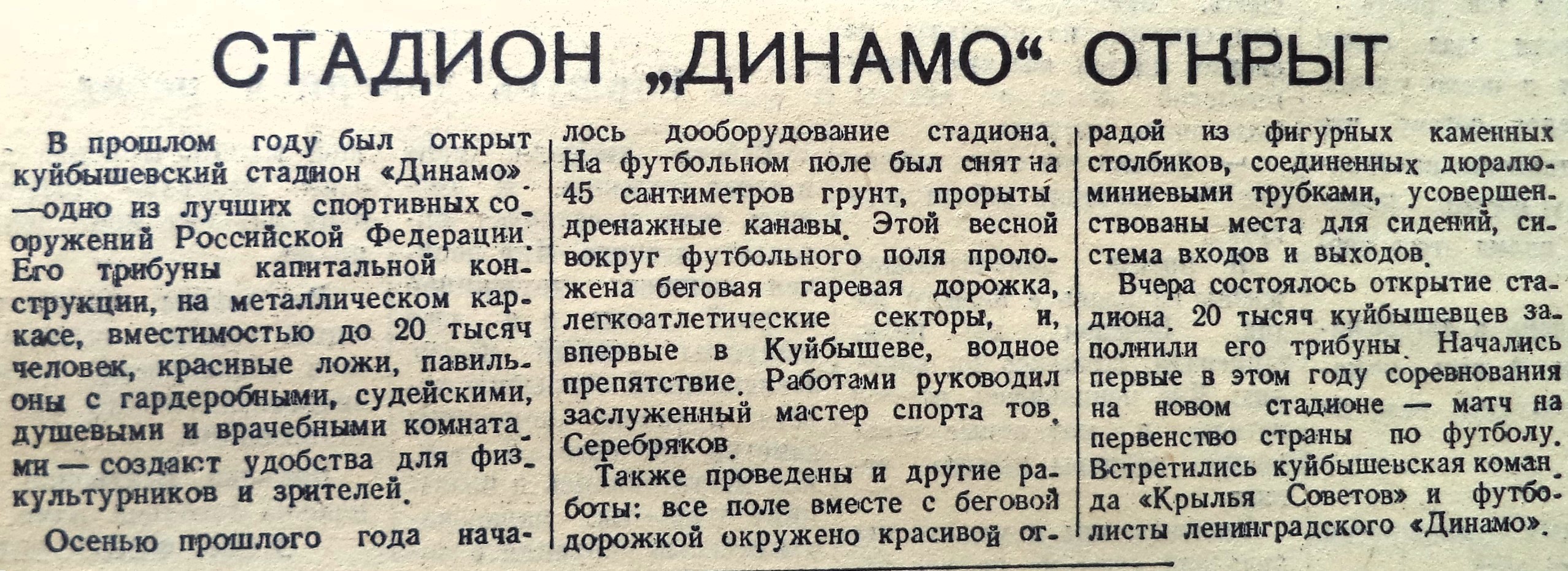

«Крылья Советов» вернулись на реконструированный стадион в июне 1949 года.

Правда, первый матч на обновленной арене они проиграли ленинградскому «Динамо» со счетом 1:2.

Полностью же реконструкция стадиона завершилась в 1954 году. До этого, чтобы не создавать излишней нагрузки на многострадальный газон, футбольные матчи проводились попеременно на «Динамо» и «Локомотиве».

«Волжская Коммуна» от 16 мая 1950 года. Матч проходит на «Локомотиве». Обратите внимание, что «Крылья Советов» играют в пять нападающих.

В 1955 году именно на стадионе «Динамо» «Крылья Советов» провели свой первый первый международный матч, обыграв сборную Индии со счетом 4:1.

Следующие 15 лет эта спортивная арена была главной в нашем городе. А в годы перестройки была по достоинству оценена работа архитектора Ивана Салоникиди. Решением Куйбышевского облисполкома от 6 мая 1987 года ворота и ограда стадиона «Динамо» получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Недавно мы писали о том, что спортивный комплекс «Динамо» будет реконструирован.

Сталинский ампир: начало расцвета

Вторая половина 1940-х годов — эпоха господства советской неоклассики (сталинского ампира) в архитектуре СССР. Напомним, что первым зданием в Куйбышеве, построенным в этом стиле, был Дворец культуры на площади Куйбышева.

Самарский архитектор Виталий Самогоров в одной из своих монографий пишет:

В оформлении зданий появился архитектурный орден, чего почти не было в довоенной архитектуре Куйбышева. Колонны, пилястры, карнизы, советская символика стали главными средствами решения этой задачи».

Архитектура сталинского периода становится как бы средством наглядной агитации. В очерке «Архитектура города Куйбышева и области 1917 — 1947» отмечается:

Подлинные художественные произведения архитектуры, отвечая жизненным запросам населения, создавая тепло и уют, содействуя подъему жизнедеятельности и трудоспособности, удовлетворяют непреодолимое влечение народа к красоте».

Также авторы очерка сообщают, в какой части исторического центра будут сосредоточены усилия куйбышевских архитекторов в ближайшие годы.

Здесь требуется капитальная реконструкция, которая начнется в конце пятилетки, но основная магистраль, отходящая от этой площади к центру города, Красноармейская улица — уже реконструируется.

Наиболее ответственная часть улицы — Красноармейская площадь — полностью меняет свое лицо. Она трактуется как парадный въезд в город.

Такая идея проведена в осуществляющемся строительстве большого пятиэтажного Дома офицерского состава на двести квартир и намеченном строительстве здания научно-исследовательского института Гипровострокнефти».

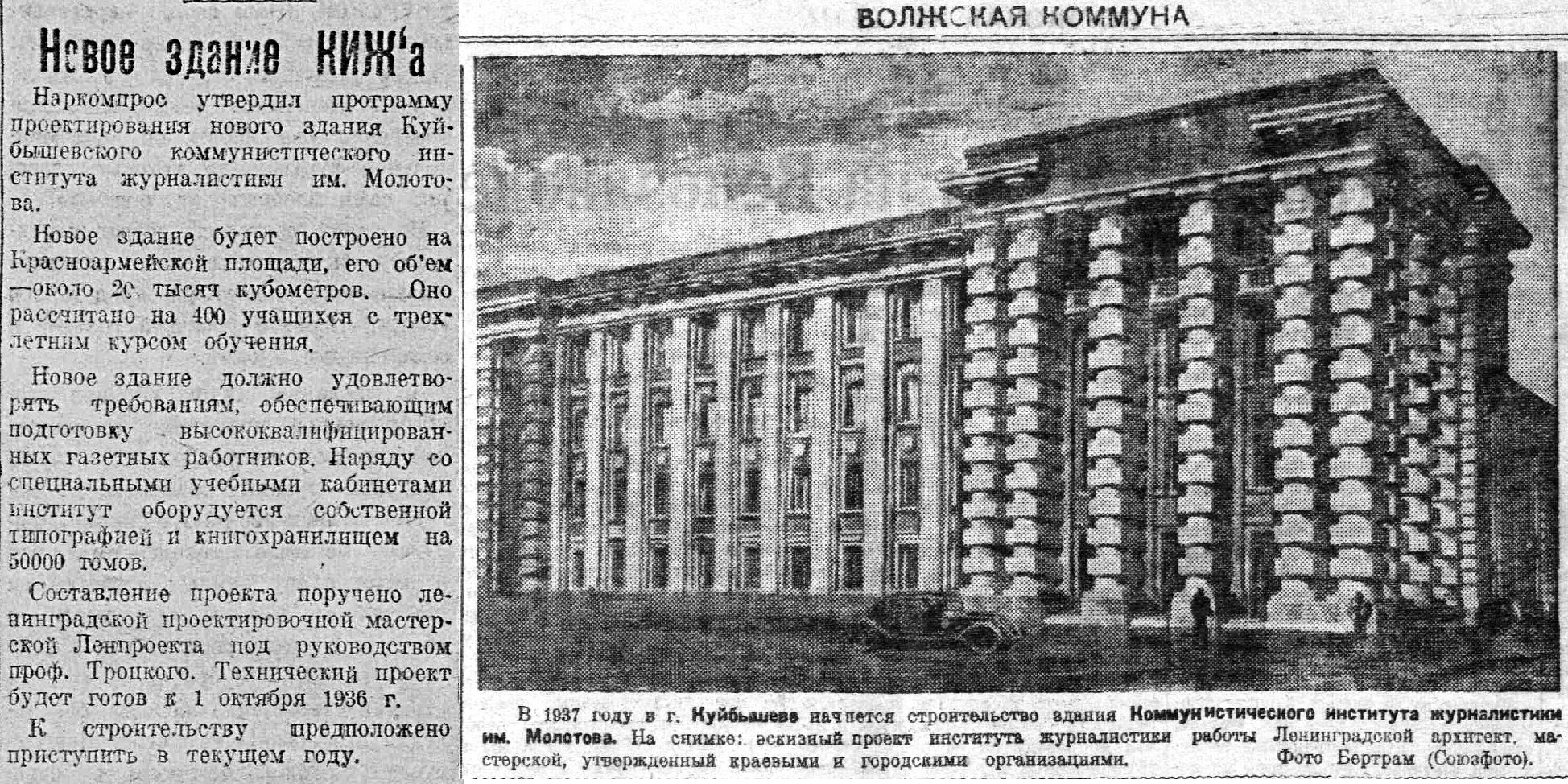

Уже упомянутым в этом материале нефтяникам отдали здание, которое начали строить еще в конце 1930-х годов для института коммунистической журналистики им. Молотова. В годы войны стройку заморозили.

Что любопытно, в 1946 году здание планировалось превратить в жилой дом работников моторостроительного завода им. Фрунзе. Но новыми его хозяевами стали нефтяники.

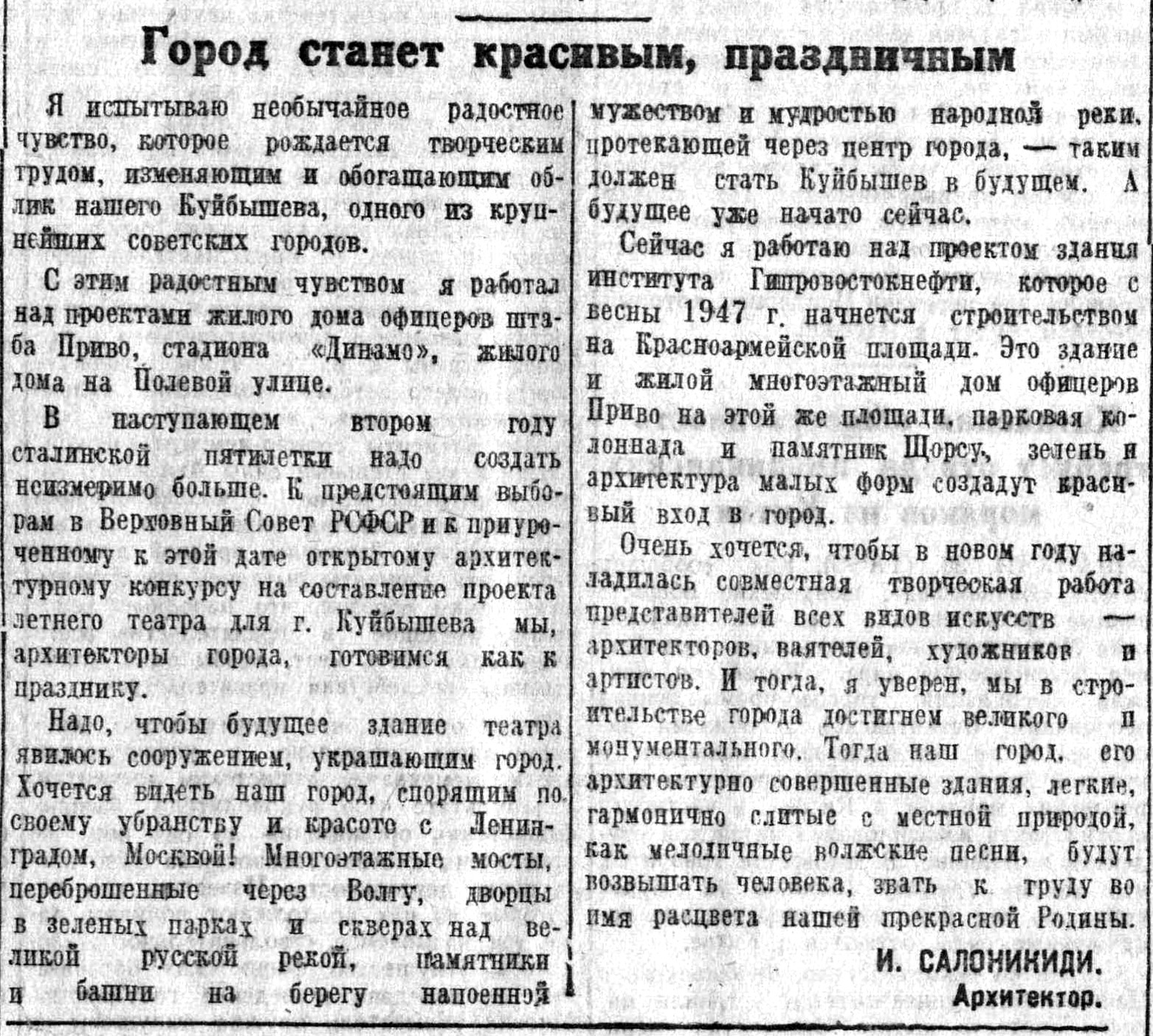

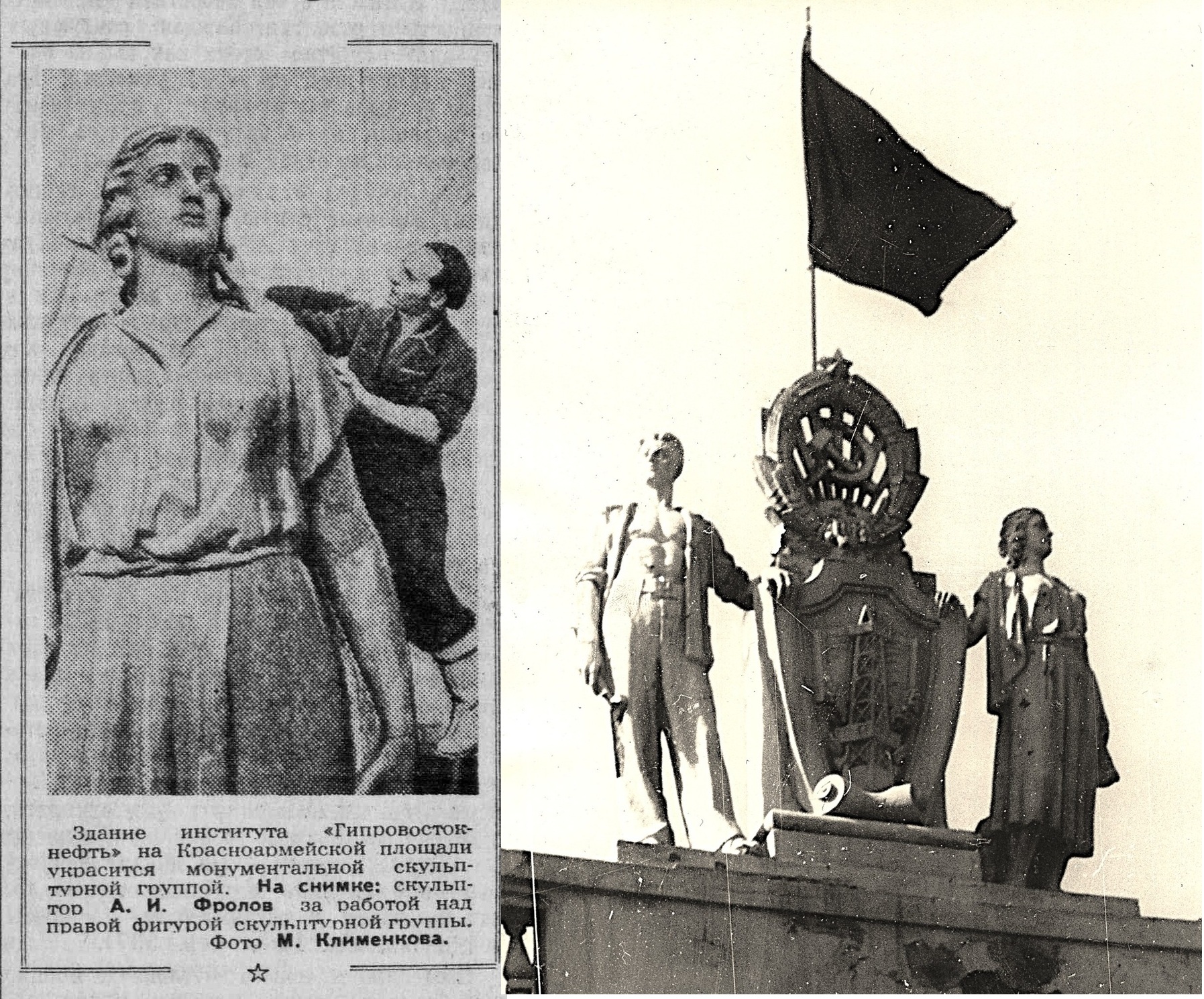

И дом офицерского состава ПриВО (Красноармейская, 62), и здание «Гипровостокнефти» (Красноармейская, 93) были возведены по проекту архитектора Ивана Салоникиди.

Заметка архитектора Салоникиди в «Волжской коммуне» от 1 января 1947 года.

Оба эти здания, составляющие парадную застройку Красноармейской площади, были введены в эксплуатацию на рубеже 1940-50-х годов.

Венчающая карниз скульптурная группа на здании «Гипровостокнефти» появилась в 1952 году.

Внес свою лепту в парадную застройку Красноармейской площади и Петр Щербачев. По его проекту возвели дом с адресом Арцыбушевская, 34 / 34а.

Застройка Красноармейской площади прекратилась уже в начале 1950-х годов.

Зато в тот же период начали складываться другие архитектурные ансамбли:

— улицы Красноармейской в районе парка Щорса и кабельного завода,

— проспекта Масленникова,

— проезда 9 мая в поселке Машстрой,

— площади имени Кирова.

и т.д

В завершении расскажем о здании в стиле сталинского ампира, построенном в самом сердце старой Самары.

В 1946 году по проекту архитектора Сергея Трошина напротив Главпочтамта началось возведение здания Промышленного банка. В нем должна была находится не только контора, но и жилые квартиры его сотрудников.

Стройка шла, мягко скажем, не быстро. Финальные штрихи на фасад здания наносились в сентябре 1950 года. Работа над капителями колонн попала на страницы «Волжской коммуны».

Правда, здание которое они украшали называлось уже не Промбанком, а Куйбышевским энергетическим управлением.

Нисколько не умаляя значимость финансистов скажем, что 1950-е годы в Куйбышевской области станут временем энергетиков. Самый масштабный проект десятилетия будет связан именно с ними. Но об этом мы расскажем в одном из следующих материалов нашего спецпроекта.

Мы благодарим за помощь в работе над этим материалом начальника отдела использования архивных документов СОГАСПИ Евгения Малинкина.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

Список литературы:

— Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы. — Москва, 2000.

— Созвездие талантов. К 75-летию института «Гипровостокнефть». — Самара, 2021.

— В.А. Самогоров, А.К. Синельник «Архитектура и градостроительство Самары-Куйбышева 1940-1950-х годов». — Самара, 2022.

— Архитектура города Куйбышева и области. Краткий очерк. 1917-1947. — Куйбышев, 1947.

— Газеты «Волжская коммуна» и «Волжский комсомолец».

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте