ИНТЕРЕСНАЯ ОКРАИНА

Сад купца Субботина и его окрестности: Дом с часами, спичечная фабрика Зелихмана, сборный пункт Красной армии и новый ЖК

4 031

4 031

,

Район пересечения улиц Коммунистической и Григория Аксакова в дореволюционные времена был городской окраиной. Но это не значит, что в этой локации не было своих достопримечательностей. И вы в этом убедитесь, прочитав эту статью.

19 ноября 1853 года Самара, уже ставшая к тому моменту центром губернии, получила новый план застройки. Именно тогда сложились канонические границы исторического центра нашего города по улицам Полевой продольной (ныне Агибалова) и Полевой поперечной (нынешняя Полевая).

Таким образом, рассматриваемый нами участок в городскую черту не попал. Но, что самое любопытное, даже в те далекие времена нынешние улицы Коммунистическая и Григория Аксакова имели свои прототипы.

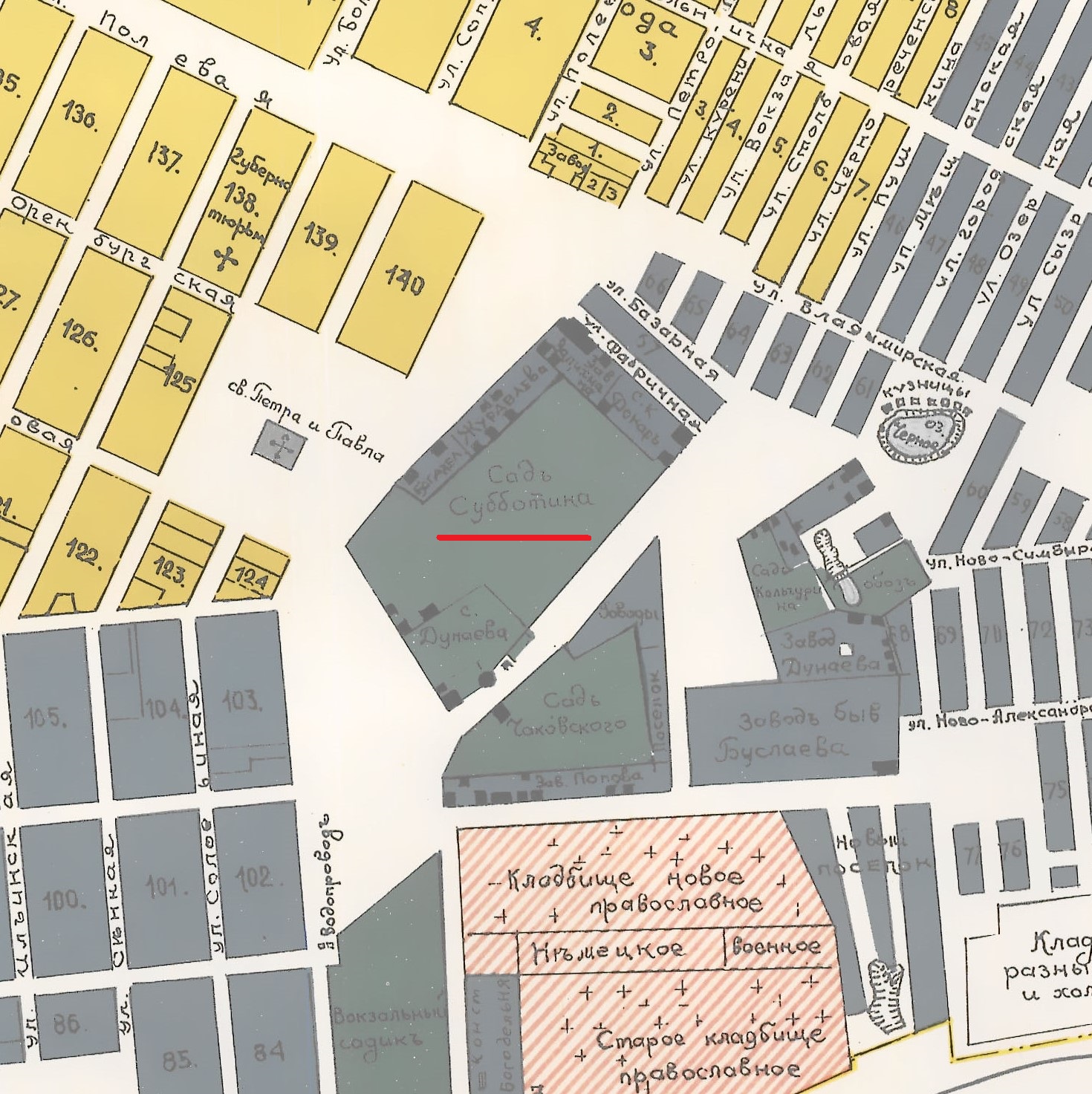

У первой это была почтовая и скотопрогонная дорога в город Оренбург. Она примерно совпадала по трассировке с нынешней Коммунистической на отрезке от улицы Маяковского до Базарной (отмечен красной линией).

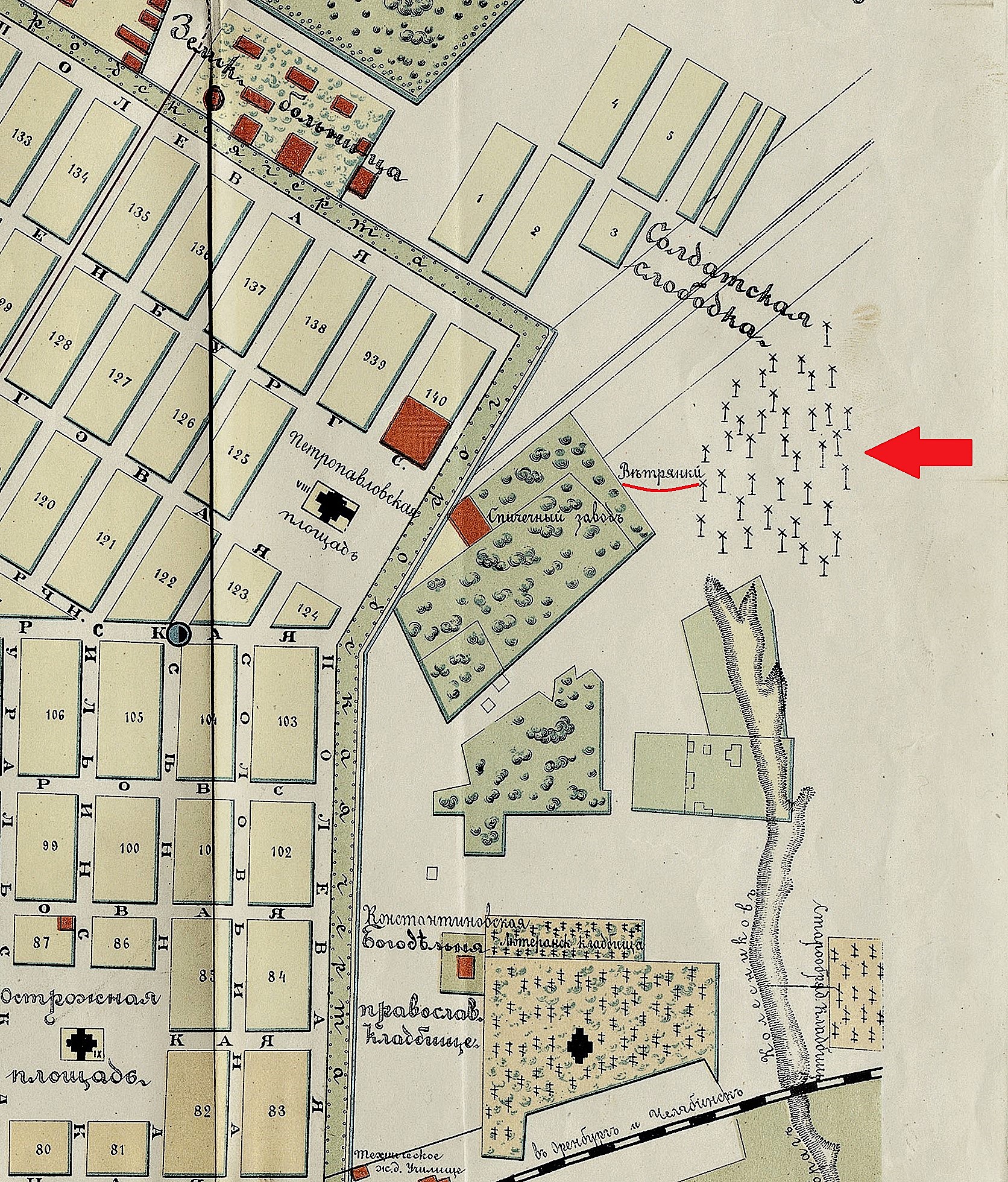

Улица же Григория Аксакова уже в середине XIX века была северной границей сада, позднее известного как Субботинский.

Сад купца Субботина и ветряные мельницы

Историк Павел Попов выяснил, что первоначально эту местность между нынешними Никитинской площадью и улицей Григория Аксакова именовали урочищем Малый бугор. Сад здесь был разбит еще в 1839 году мещанином Кузьмой Терентьевичем Лебедевым.

В 1872-м, как писал самарский купец, художник и краевед Константин Павлович Головкин, “<…> введен был во владение дачей (садом) Семен Устинович Субботин.

Сад за чертой города. Всего на участке 8 десятин 225 кв. сажен. На участке находилось несколько кое-каких построек и ветряная мельница о двух поставах”.

Что касается ветряных мельниц, то они находились к востоку от сада Субботина, в районе нынешних улиц Чернореченской, Владимирской, Пензенской и Клинической. К слову, последняя до 1935 года именовалась Мельничной.

Газета «Самарские губернские ведомости» в 1860 году писала:

«… Что касается до мельниц ветряных, то издавна при въезде в Самару с Оренбургского тракта был целый город мельниц, из-за которых даже не был виден настоящий город, потому что прежде хлебная торговля была специальностью Самары, поглощавшей почти всю деятельность ее жителей».

Последние ветряные мельницы были снесены в 1920-х годах, когда стал постепенно вырубаться и Субботинский сад. Но не будем забегать так далеко вперед.

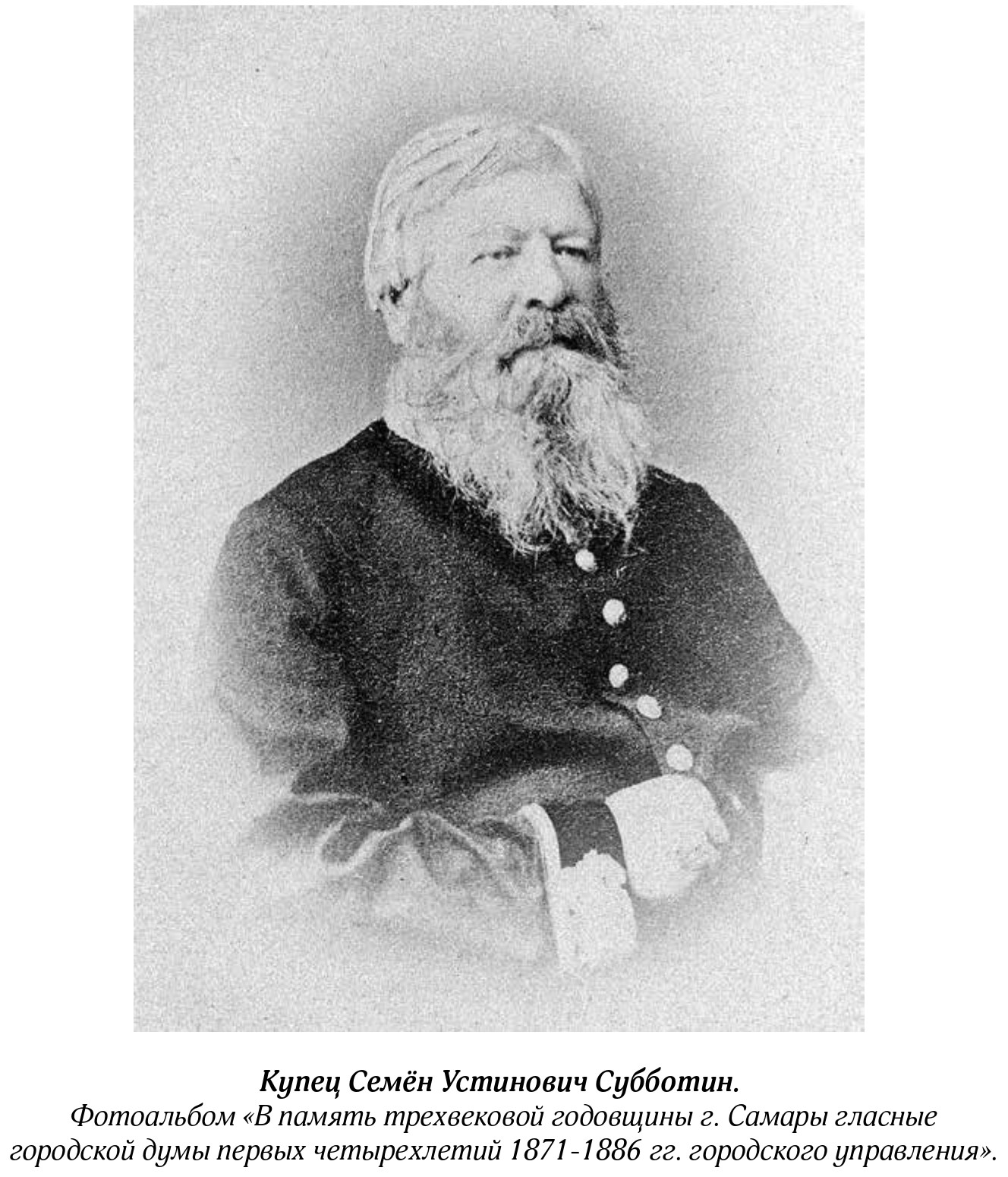

Купцы Субботины

Скажем несколько слов о купеческом клане Субботиных. Его основателем был хлеботорговец, гласный городской думы Семен Устинович, в начале своей торговой карьеры служивший приказчиком у муромского купца Зазыкина.

После смерти Семена Устиновича его сын Петр и внук Андрей создали торговый дом «Семена Субботина сын и внук». Первую скрипку в нем играл Петр Семенович, в 1883—1884 годах занимавший пост городского головы Самары.

В первой половине 1880-х годов он был одним из богатейших купцов Самары: владел паровой мельницей близ Струковского сада (нынешний адрес здания – Вилоновская, 2б), десятками хлебных амбаров и несколькими буксирными пароходами.

Именно для Петра Семеновича Субботина был построен первый по настоящему помпезный особняк в Самаре. Его проект создал известный петербургский архитектор Виктор Шретер. Увы, ныне это величественное здание на улице Алексея Толстого, 3 находится в заброшенном состоянии.

В середине 1880-х годов в жизни Петра Субботина наступила черная полоса: проблемы со здоровьем, судебная тяжба с купцами Аржановыми… В сентябре 1899 года он скончался от воспаления легких. Могущество торговой империи Субботиных было подорвано.

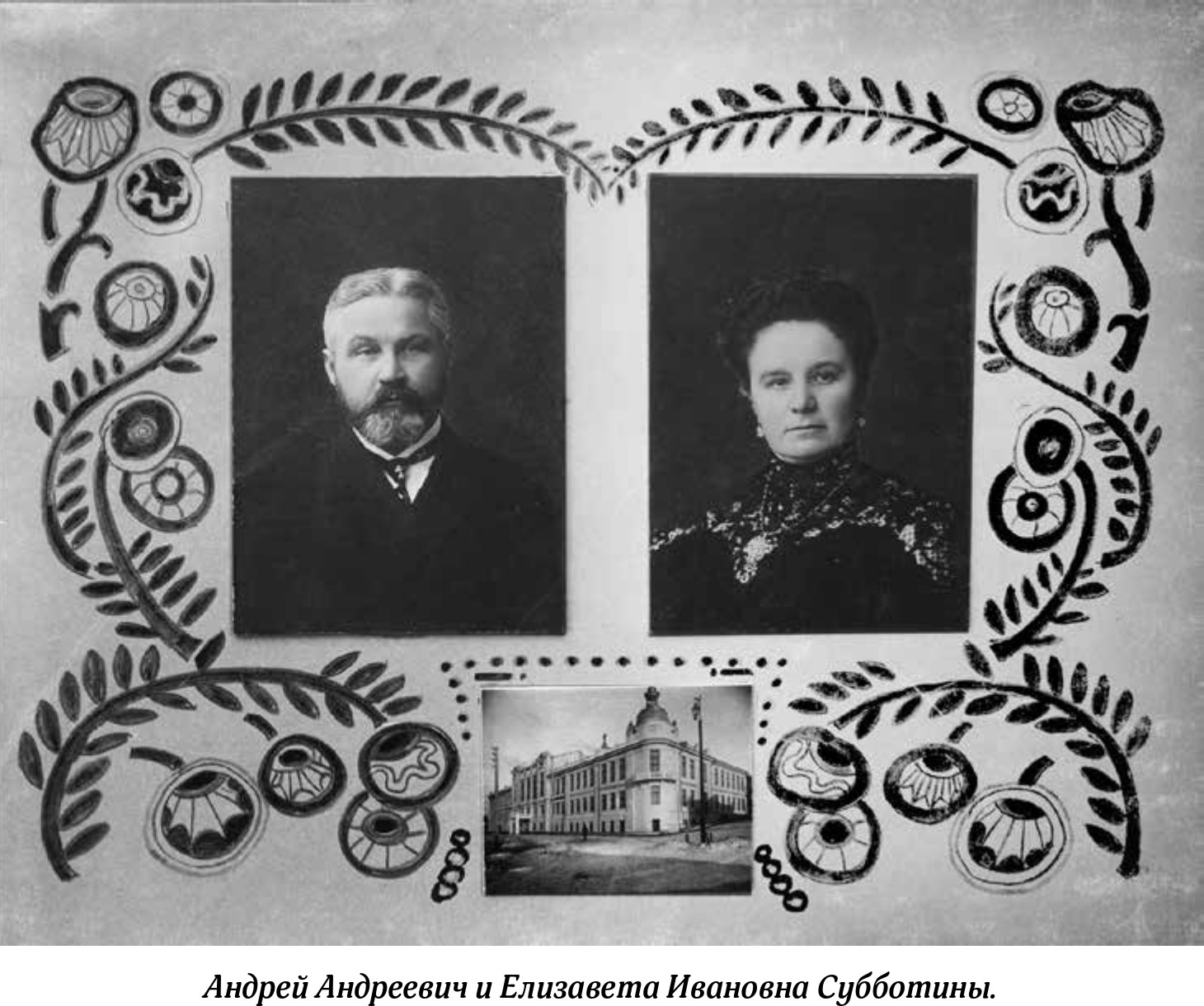

Племяннику Петра Семеновича – Андрею Андреевичу Субботину — повезло. Закрытие торгового дома он пережил сравнительно благополучно. Во многом способствовала этому удачная женитьба. Супругой Андрея Субботина была Елизавета Ивановна Шихобалова.

После смерти своего деда Матвея Николаевича они с сестрой Анастасией (в замужестве – Неклютиной) разделили его состояние, получив в собственность дома, хлебные амбары, земельные угодья в Бузулукском уезде и т.д.

На ниве благотворительности

В отличие от своего бездетного дяди, Андрей Андреевич имел 11 детей. Возможно, поэтому он был неравнодушен к вопросам образования. В краеведческой картотеке Константина Головкина читаем:

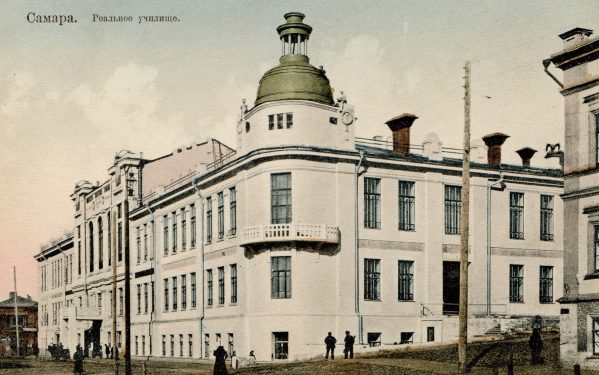

«Субботин А.А. – выстроил здание Самарского реального училища, участвовал пожертвованиями в поддержку Самарского народного университета».

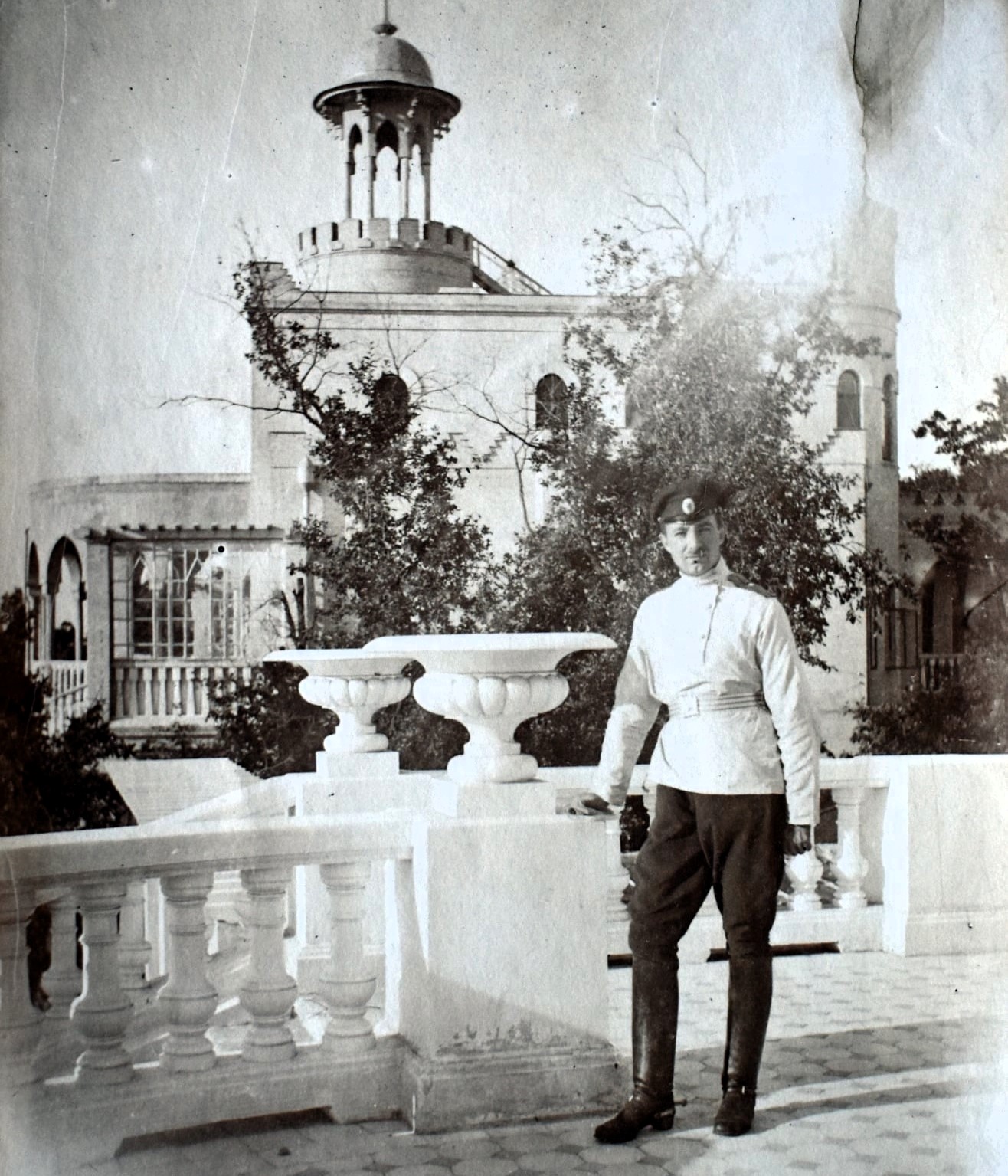

Что касается Реального училища, то внимание к этому учебному заведению объяснялось тем, что в нем учились его сыновья. В 1908 году чета Субботиных взялась за реконструкцию здания, на которую была потрачена огромная для тех лет сумма – 500 тысяч рублей.

В 1910 году Самарское реальное училище посетил глава Совета Министров Петр Столыпин. В книге почетных посетителей он оставил запись: «Любовался даром господ Субботиных».

В 1909 году Самарское общество народных университетов открыло первые в нашем городе детские сады. Два из трех – на участках Андрея Субботина.

Один в собственном доме на улице Преображенской (Водников), второй – в его саду. Последний, в отличие от остальных, работал и в зимнее время.

19 января 1910 года газета «Волжское слово» писала: «На Вокзальной площади Самары, в доме, принадлежащем купцу А.А. Субботину, открыт зимний детский сад. Было принято почти 50 детей в возрасте от 4 до 8 лет».

Детский сад в Субботинском саду занял одну десятину, разделенную аллеями акаций на три равные части. Одна из них использовалась под огород, две другие — для игр. На территории сада находилось и общежитие воспитателей.

Помимо игр и огородничества юные самарцы обучались столярному делу, рукоделию, рисованию, пению и даже устраивали спектакли. Так, в 1915 году в Субботинском детском саду была при полном аншлаге показана комедия в трех действиях «Красный цветочек», автором которой была писательница Клавдия Лукашевич.

Для воспитанников детского сада посещение было бесплатным. Большую часть расходов на его деятельность покрывал купец Субботин.

Купец Субботин и уже не раз упомянутый нами Константин Головкин в конце 1916 года могли стать компаньонами в одном масштабном проекте. Дело в том, что Константин Павлович давно вынашивал идею постройки в Самаре Дома наук и искусств.

Осенью 1916 года он известил городскую думу, что готов потратить на его возведение 600 тысяч рублей. Половину этой суммы Головкин намеревался внести сам. А оставшиеся 300 тысяч – Андрей Субботин и другой известный самарский предприниматель и домовладелец Василий Сурошников.

Увы, революционные события 1917-го поставили на этом проекте крест. Впрочем, научная жизнь Самары все-таки получила в том нелегком году импульс к развитию. 29 октября 1917 года был официально открыт Самарский педагогический институт.

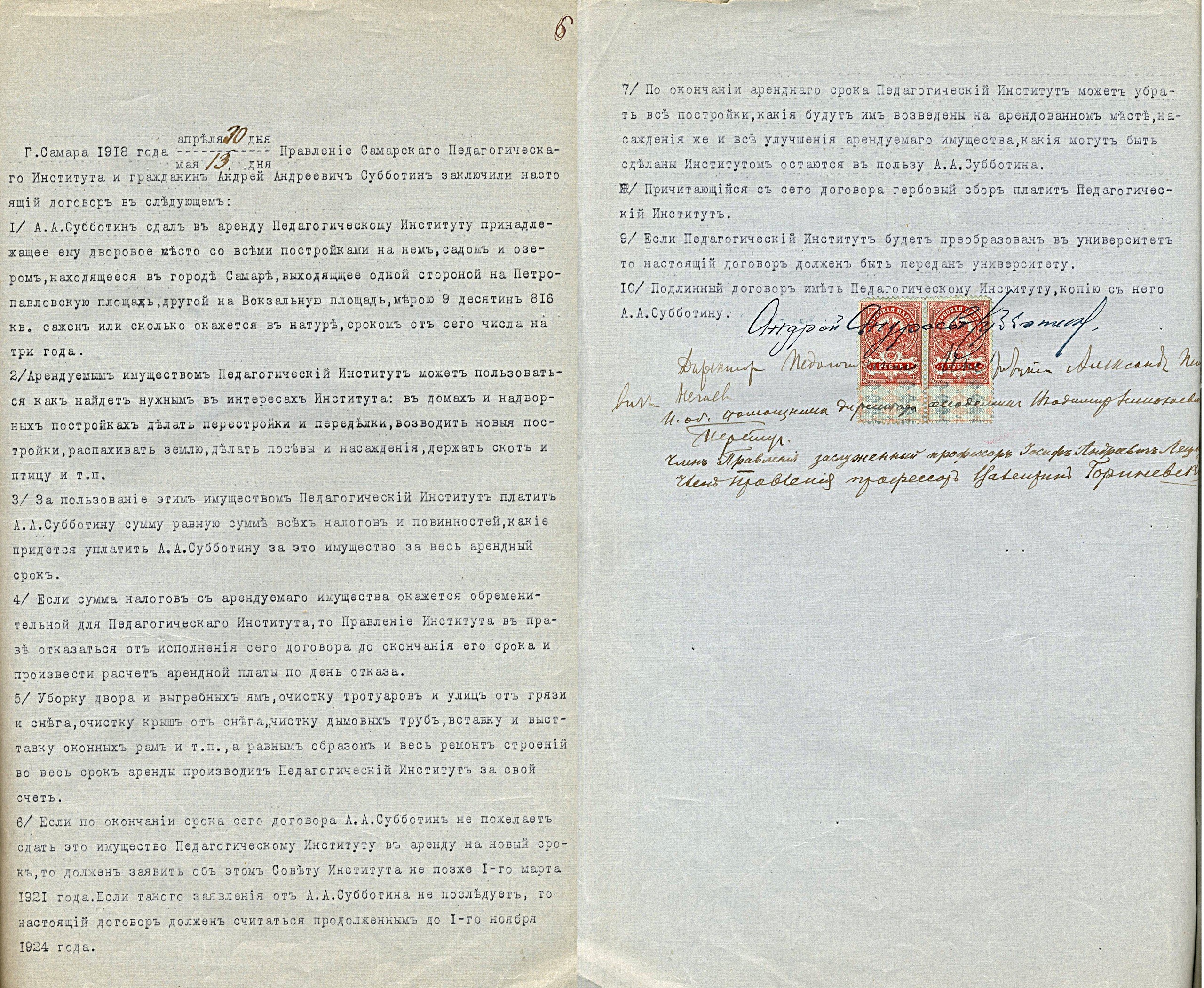

Весной 1918 года между Андреем Андреевичем Субботиным и Правлением этого учебного заведения был заключен договор о сдаче в аренду сроком на три года дворового места господина Субботина близ Петропавловской площади.

В этом документе мы читаем:

Арендуемым имуществом Педагогический Институт может воспользоваться как найдет нужным в интересах Института: в домах и надворных постройках делать перестройки и переделки, возводить новые постройки, распахивать землю, делать посевы и насаждения, держать скот и птицу и т.п».

В июле 1918 года, когда власть в городе находилась в руках антибольшевистского правительства – Комитета членов Учредительного собрания, — Андрей Андреевич вместе с другими членами Самарского археологического общества принимал участие в раскопках на Барбошиной поляне, на нынешней загородной резиденции купцов Соколовых.

Пройдет три месяца и власть КОМУЧа падет. Как и многие самарские предприниматели, Андрей Субботин уедет на восток, в районы, свободные от власти большевиков. Дальнейшая его судьба неизвестна.

На Петропавловской площади

Прежде чем перейти к советскому периоду истории сада купца Субботина, нужно обязательно сказать о том, какие достопримечательности появились рядом с ним в дореволюционный период. А их было немало!

В краеведческой картотеке Константина Головкина читаем:

Петропавловская площадь ныне известна нам как Никитинская. На карте современной Самары она расположена между Губернским рынком и ЦУМом «Самара».

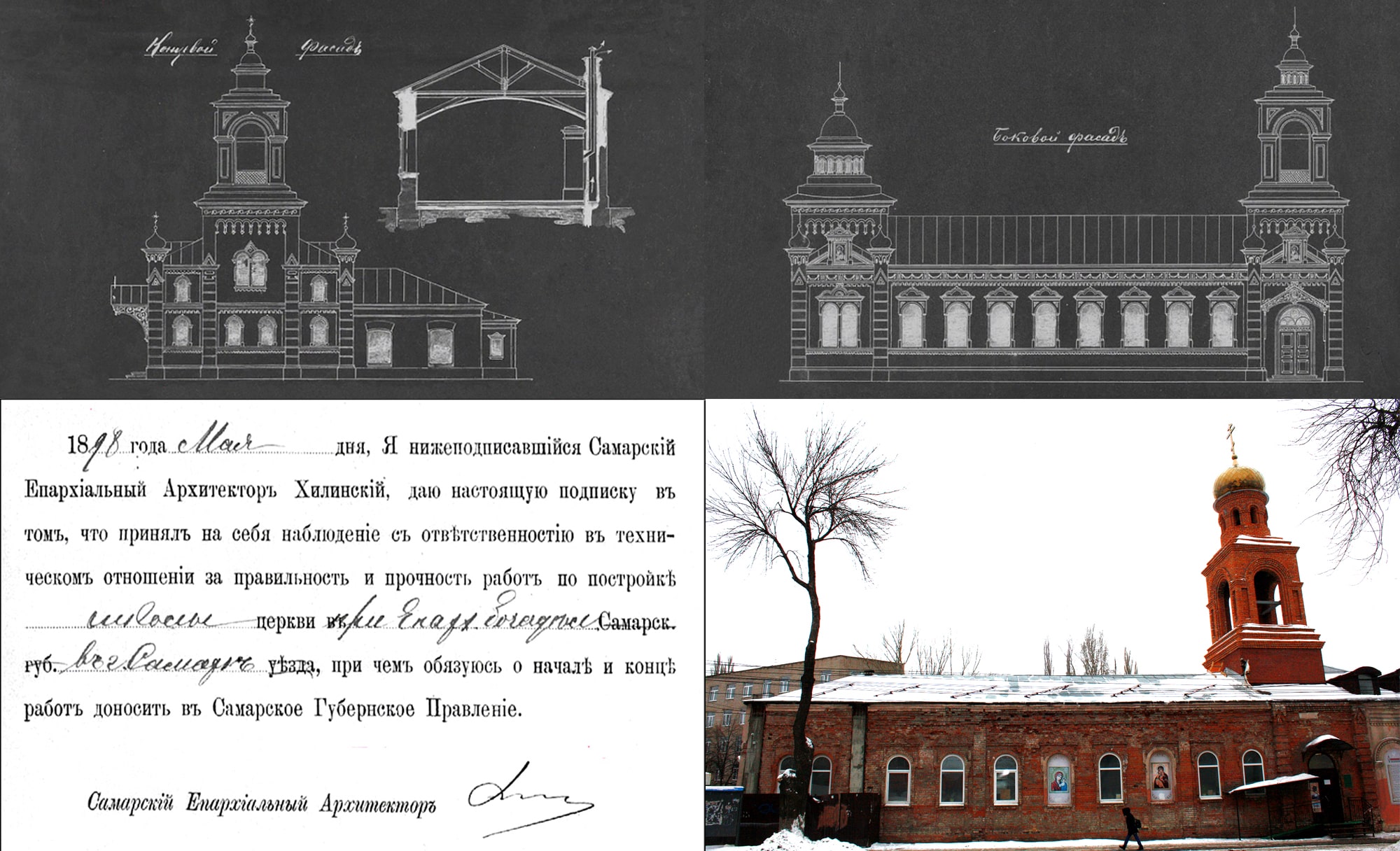

В дореволюционные времена Петропавловская площадь находилась севернее – в границах улиц Буянова, Чкалова, Коммунистической и Маяковского. В центре ее стояла однопрестольная церковь в честь святых апостолов Петра и Павла, возведенная в 1865 году.

Строительство храма было своего рода знаком, что район, в котором он возводится, уже достаточно густо населен.

В 1898—1899 годах Петропавловскую церковь реконструируют по проекту архитектора Александра Щербачева и она приобретает свой современный вид.

Необходимость в перестройке здания была вызвана увеличением количества прихожан. К тому моменту практически полностью были застроены окрестные улицы – Соловьиная (Никитинская), Сенная (Буянова), Ильинская (Арцыбушевская), а к северу от Субботинского сада активно рос новый пригород Самары – Мещанский поселок.

Дом с часами и его владельцы

Бесспорно, стоит признать достопримечательностью Субботинского сада усадебное место мещанина, а впоследствии купца Андрея Фроловича Кожевникова.

Как выяснил историк Павел Попов, в 1849 он самовольно захватил участок городской выгонной земли на будущей Петропавловской площади.

Здесь купец Кожевников организовал поташный завод. Так именовали предприятия, производившие углекислый калий. Вещество, применяемое при изготовлении красок, мыла, сукна, стекла, отбеливании тканей и выделке кожи.

Помимо поташного завода купец Кожевников организовал паровой дрожжево-винокуренный завод. Также он торговал бакалеей, вином и держал питейное заведение. В торговых делах ему помогал сын Прохор Андреевич.

К 1895 году на усадебном месте имелось несколько зданий. Например, каменно-деревянный с цокольным этажом жилой дом, известный самарцам как Дом с часами (Коммунистическая, 5).

Архитектор Ваган Каркарьян писал о нем:

Этот уникальный декоративный элемент стал поводом для появления городской легенды. Согласно ей, любимая дочь купца умерла в юном возрасте от туберкулеза. Безутешный отец приказал забить окно ее комнаты досками, а на фасаде здания «установить» часы, которые показывали бы точное время ее смерти.

Однако архивными документами легенда не подтверждается. Хотя горе в семье купца Андрея Кожевникова действительно случилось.

В 1880 году его сын Прохор Андреевич возводил дом на перекрестке нынешних улиц Некрасовской и Галактионовской. В один из летних дней присутствовавшая там его дочь Александра получила несовместимую с жизнью травму – «убита нечаянно половой доской на строительстве дома».

Тот самый злосчастный дом на углу Некрасовской и Галактионовской.

На следующий день в возрасте полутора лет «от нервных колик» скончалась младшая сестра Александры – Анна. Таким образом, у Андрея Фроловича Кожевникова умерла не дочь, а внучки. Смерть Анны, возможно, произошла в Доме с часами, хотя доподлинно это не известно.

Так как Дом с часами находился за пределами городской черты и был построен самовольно, точную дату его возведения установить невозможно. Известны примерные хронологические рамки – 1849–1872 годы. Можно смело сказать, что он является одним из старейших в Самаре.

За более чем полтора века своего существования он ни разу капитально не ремонтировался. В 2022 году его восстановление было начато волонтерами «Том Сойер Феста».

В январе 2025 года «Дом купца А.Ф. Кожевникова» признали объектом культурного наследия регионального значения.

За спичками

Но вернемся в XIX век. Еще одной постройкой на усадьбе купцов Кожевниковых было одноэтажное кирпичное здание, ныне имеющее адрес Коммунистическая, 1.

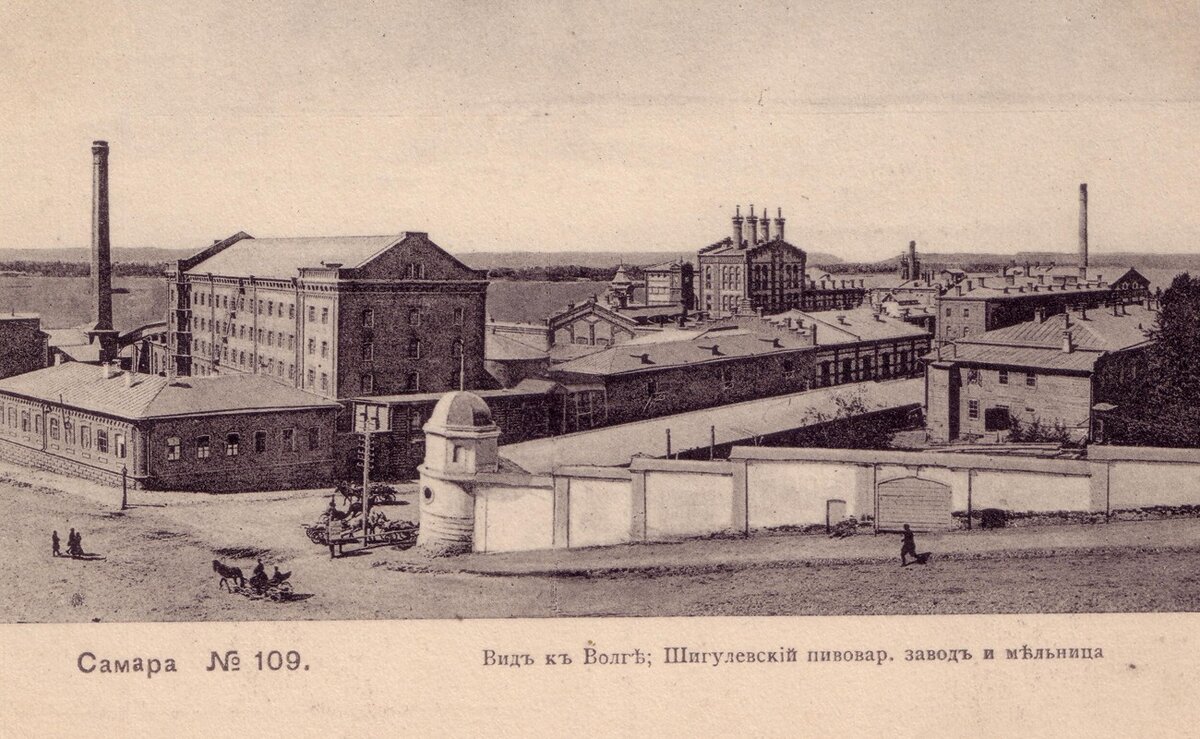

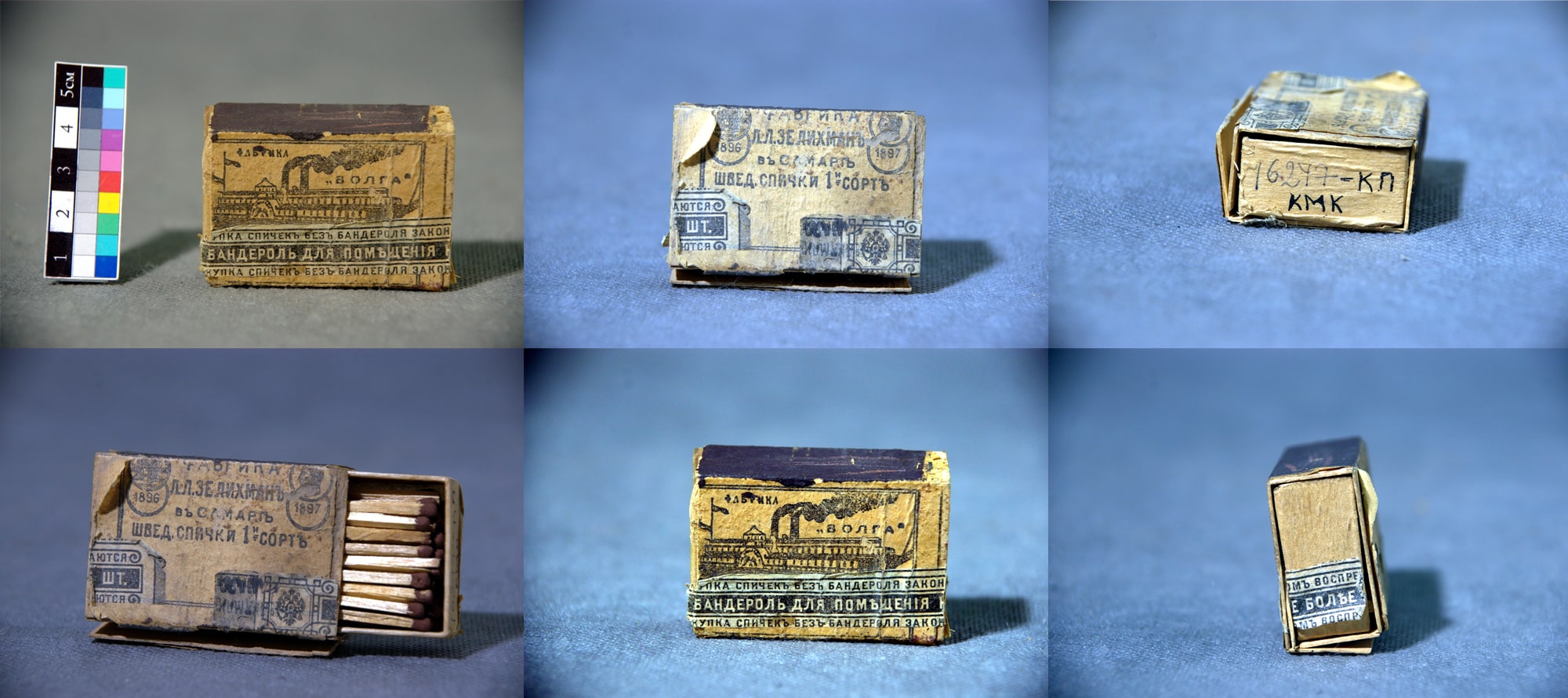

В 1888 году его сдали в аренду инженеру-механику Герману Кану под размещение спичечной фабрики, которую назвали «Волга». В 1893 году у нее появляется новый владелец – инженер Лев Зелихман.

Безопасные шведские спички под маркой «Волга» производились в доме купцов Кожевниковых до 1895 года. К этому времени их торговая империя переживала упадок после введения государственной монополии на производство этилового спирта и продажу крепкого алкоголя.

Последствия монополии ощутили на себе все предприниматели, занимавшиеся производством винно-водочной продукции. В 1894 году была запущена процедура банкротства Андрея Фроловича Кожевникова.

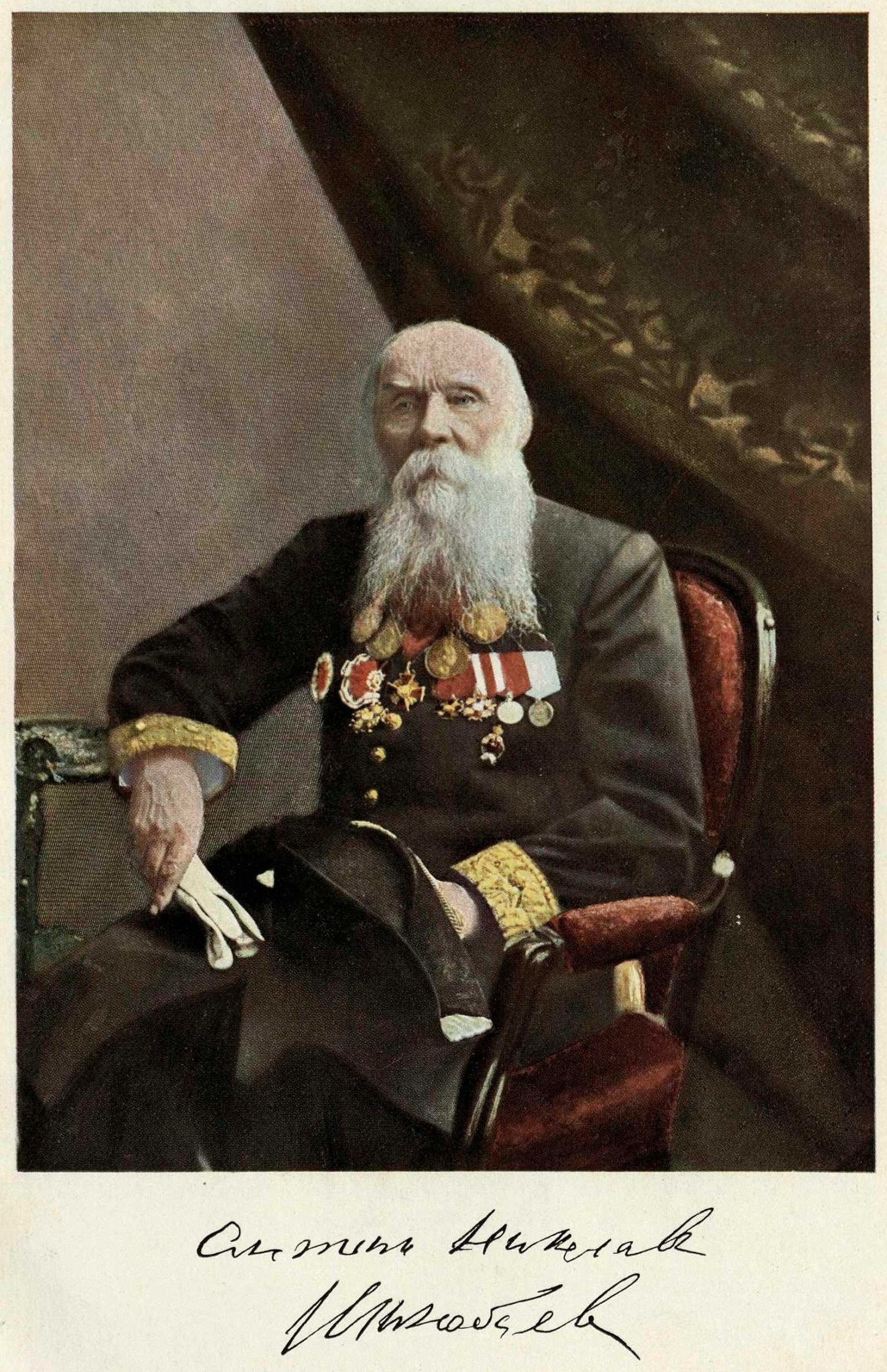

В итоге в следующем году вся его недвижимость перешла в руки знаменитого купца-миллионщика Антона Шихобалова.

В том же 1895-м Антон Николаевич продал бывшую усадьбу Кожевникова епархии Самарской и Ставропольской под устройство богадельни для престарелых и увечных священнослужителей. Ее открыли в том самом Доме с часами.

Спичечная фабрика купца Зелихмана работала в бывшем доме Кожевникова (Коммунистическая, 1) до мая 1897 года, а летом того же года там случился пожар. После ликвидации его последствий здание было перестроено под церковь Казанской иконы Божьей матери, которую освятили в 1900 году.

Газета «Епархиальные ведомости» писала:

С устроением на ней церкви, усадьба эта приняла внешность малого уютного монастыря, в котором совершенно нет ослепительного блеска золота, серебра и самоцветных камней, ничего напоминающего богатство и роскошь, но есть несомненно тихая, безмятежная, церковно-православная жизнь во всяком благочестии и чистоте, где нет ни шума, ни суеты, ни развлечений мирских, но есть жизнь благодатная и в однообразии богатая смирением и молитвою».

Что же до инженера Зелихмана, ему предстояло искать новое место для своей спичечной фабрики. Таковое он нашел к северу от Субботинского сада.

Еще в 1871 году в этом районе, примерно там, где сейчас находится Международный институт рынка, разместился склад керосина Иосифа Дочара. Помимо своей предпринимательской деятельности он был известен как активный участник католической общины города.

Именно на его земельном участке на улице Саратовской в 1887 году был построен молельный дом – каплица (Фрунзе, 157а), а спустя двадцать лет – величественный католический костел.

Спичечная фабрика Льва Зелихмана разместилась рядом со складом Дочара, между домом № 25 по улице Григория Аксакова и Коммунистической.

Путь господина Зелихмана

Лев Львович был известным в Самаре человеком. Выпускник Санкт-Петербургского Технологического института, он волею судеб в 1877 году попал на строительство Оренбургской железной дороги, заняв должность главного инженера службы подвижного состава и тяги.

Обзавелся недвижимостью в Самаре – усадебным местом на перекрестке улиц Саратовской и Москательной. Находившиеся здесь дома он успешно сдавал в аренду, например, Управлению контроля Оренбургской и Самара-Златоустовской железных дорог.

В 1898 году Лев Зелихман и вовсе продаст это усадебное место Самарскому губернскому земству. Сумма сделки была солидной – 60 тысяч рублей. Здесь вскоре был построен комплекс зданий Самарской губернской земской управы (Фрунзе, 116 и Льва Толстого, 25).

К тому моменту Лев Зелихман уже ушел со службы и открыл собственную техническо-строительную контору в доме на центральной улице Самары – Дворянской (Куйбышева, 76). В общем, фортуна благоволила ему в финансовых вопросах.

Кроме того, Лев Львович был председателем хозяйственного правления иудейской общины Самары. В частности, он приложил немало усилий к строительству хоральной синагоги на улице Садовой, проект которой разработал зять Зелихмана – архитектор Зельман Клейнерман.

Но вернемся на северную границу Субботинского сада. Здесь в 1897 году господин Зелихман обустраивал свою спичечную фабрику. Оборудование для нее он приобрел в Германии.

География поставок сырья для производства спичек была широка. Лев Зелихман организовал сплав плотов с территории Чувашии, так как приобретение древесины в Самаре вышло бы дороже.

Бертолетова соль, составлявшая 50% зажигательной массы, приобреталась на заводе «Бертсоль» в Иващенково (ныне город Чапаевск). Марганец и железный сурик везли с Урала, парафин и красный фосфор закупались в Москве. А вот сера и ее производные были самарскими.

В начале XX века на фабрике «Волга» работало примерно 150 человек, в основном женщины и подростки. Это предприятие даже внесло свой вклад в топонимику Самары.

Между территорией фабрики «Волга» и улицей Базарной появилась улочка с названием Фабричная, застроенная частными домишками. Она была достаточно короткой – начиналась у Коммунистической и заканчивалась у Чернореченской.

Впрочем, каких-то серьезных доходов спичечная фабрика не приносила. Самарский историк Павел Попов считает, что Зелихман занимался ею больше «из любви к искусству», нежели для получения прибыли.

Ведь, как мы помним, по образованию Лев Львович был инженером. Закупка иностранного оборудования, запуск достаточно сложного производства наверняка тешили его внутреннего «технаря».

До революции Лев Зелихман не дожил. Он умер от инсульта в мае 1916 года. Управляющим фабрики стал его племянник Наум Миркин.

В феврале 1919 года фабрику национализировали. Правда, нового «красного» директора для «Волги» не нашли. Наум Миркин продолжал оставаться ее управляющим до 1927 года.

К тому моменту фабрика получила новое название – «Олень» — и переехала в другое здание неподалеку от Субботинского сада. С 1924 года спички стали производить на бывшем свечном заводе Самарского Епархиального управления (нынешний адрес – Чкалова, 100).

В 1928 году фабрика «Олень» вновь сменила название. Теперь это была спичечная фабрика им. Чапаева.

Но имя легендарного комдива предприятию не помогло – в 1930 году оно было закрыто. Его место заняла обувная фабрика имени 1 мая.

Субботинский сад в советское время

Еще во времена Самары купеческой имелись планы застройки сада купца Субботина. Например, 16 декабря 1910 года издаваемая в нашем городе «Газета для всех» писала:

Эти планы осуществились, но спустя 17 лет. Здание Управления Самара-Златоустовской железной дороги, возведенное по проекту архитектора Петра Щербачева, мы можем видеть на Комсомольской площади, напротив железнодорожного вокзала.

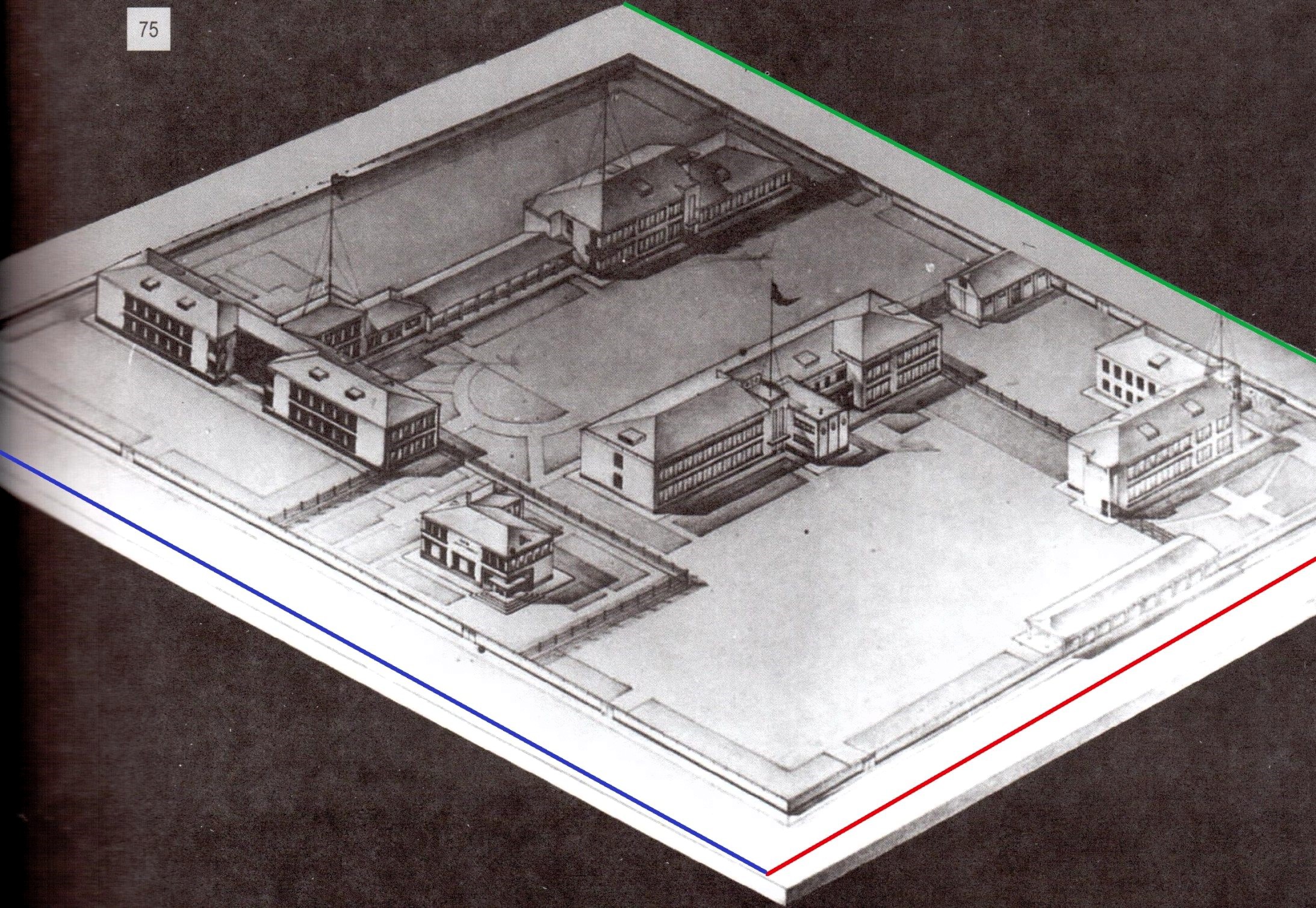

Вырубка Субботинского сада началась в конце 1920-х годов. Тогда участок в границах нынешних улиц Коммунистической, Григория Аксакова (в то время – Желябовской), Чернореченской и Чкаловского переулка был выбран для размещения Сборного пункта Красной армии.

Проект этого комплекса, состоявшего из пяти двухэтажных корпусов, разработал архитектор Петр Щербачев. Строительство началось в 1929 году.

Синяя линия — Чкаловский проезд, красная — улица Чернореченская, зеленая — Григория Аксакова.

Были возведены пять корпусов в стилистике конструктивизма: призывной пункт, два общежития, медицинская часть и кухня-столовая. Увы, самые крупные и архитектурно выразительные постройки до наших дней не сохранились. Сейчас самым старым зданием Сборного пункта Красной армии является двухэтажный дом с адресом Чернореченская, 8 корпус 1.

Пожалуй, самым известным жильцом этого квартала был начальник отдела боевой подготовки штаба Приволжского военного округа Александр Василевский, будущий маршал. В Самаре он жил с 20 декабря 1934 года по 11 ноября 1936-го.

Итак, после постройки Сборного пункта Красной армии Субботинский сад стал примерно вдвое меньше своих изначальных размеров. Однако еще оставался участок между нынешними Чкаловским переулком и ЦУМом «Самара».

На этой территории в 1920-х годах находилась сельхозартель “Болгарское хозяйство”, занимавшаяся выращиванием и продажей овощей. В частности, капусты и помидоров.

В газете «Коммуна» от 19 ноября 1927 года читаем:

В 1929 году артель действительно была ликвидирована. В 1930-х годах на этом месте обосновалось теплично-парниковое хозяйство горторга, задачей которого было «снабжение города ранними парниковыми овощами (огурцы, редис, зеленый лук, салат, помидоры)».

Что любопытно, в середине 1930-х годов его директором был Иван Иванович Карпов, отец легендарного куйбышевского футболиста и тренера Виктора Карпова.

Субботинский сад уходит в вечность

Вернемся к газетной заметке 1927 года, в которой указывалось, что сад купца Субботина определен как новое место городского строительства. Процесс этот растянулся на три десятилетия.

В 1933—1934 годах силами самарских железнодорожников были построены два небольших кооперативных дома – Спортивная, 25 (на фото) и 27.

В тот же период рядом строился молочный завод. Комплекс его зданий объединен адресом Чернореченская, 6.Помимо молока и кефира тут выпускали сырки (сливочные и цукатные), мороженое и молочный квас.

В первой половине 1950-х стала формироваться парадная застройка улицы Спортивной между Чернореченской и Коммунистической. В 1953 году по Спортивной был пущен троллейбус.

Вблизи строящегося крытого рынка Ленинского района (ныне – Губернский) возвели монументальные сталинки. В одной из них, с адресом Спортивная, 25в, находилась контора Куйбышевского книжного издательства.

Сад купца Субботина стремительно исчезал с карты города, уступая место жилым домам и административным зданиям.

В 1959 году было построено здание школы № 70 (Коммунистическая, 7), а в 1965 году – Г-образный жилой дом с адресом Спортивная, 29.

Первый его этаж еще в советские времена заняли энергетики — «Волгоэлектромонтаж» и куйбышевское отделение проектного института «Электропроект».

Можно констатировать, что к середине 1960-х годов Субботинский сад остался только в воспоминаниях старожилов Самары и местных краеведов. Его территория была полностью застроена.

В начале 1980-х годов с карты города исчезла упомянутая нами ранее улица Фабричная. На месте ее частных домишек Средневолжский станкостроительный завод возвел две кирпичные девятиэтажки – Коммунистическая, 15 (на фото) и Чернореченская, 16.

Вообще в районе бывшего Субботинского сада в разные годы отметились жилыми домами для своих работников многие организации и предприятия Куйбышева:

– Швейная фабрика «Красная звезда» (Никитинская площадь, 26),

– Трамвайно-троллейбусное управление (Чернореченская, 12),

– Трест «Куйбышевнефтегеофизика» (Чернореченская, 2),

– Завод клапанов (Чернореченская, 15),

– НГЧ-4 и завод «Красный Октябрь» МПС (Чернореченская, 27а),

– Куйбышевский элеватор (Чернореченская, 31).

К слову, знаменитый вертикальный элеватор, что на Хлебной площади, проектировали тоже в районе бывшего Субботинского сада. В институте «Промзернопроект» на Чернореченской, 21.

Район бывшего сада купца Субботина активно застраивался, а вот территория спичечной фабрики «Волга» так и оставалась промзоной. Например, в 1979 году там находилась автобаза областного производственно-технического управления связи.

А совсем скоро здесь начнется строительство восьмиэтажного жилого комплекса, который в память об истории места назвали «Сады Субботина».

Мнение эксперта

Директор компании «ОКТОГОН», главный редактор медиа-центра «Строительство. Недвижимость. Rent & Sale» Олег Никитенко рассказывает:

«Эта территория Ленинского района не особо развивалась последние как минимум 30 лет. Здесь есть прекрасный сложившийся ансамбль сталинской застройки — военный городок, который незаслуженно забыт. Мы видим, что место начинает возрождаться.

Толчок дала реконструкция кинотеатра Россия, где сохранена культурная функция и где теперь будет располагаться театр «Мастерская».

В квартале от него волонтерский проект «Том Сойер Фест» реставрирует дом Кожевникова, который тоже скоро станет местной достопримечательностью.

Сам архитектурный ансамбль этой локации любопытный. Он не входит в границы исторического поселения, но тем не менее здесь много исторических смыслов. Это и комплекс депо самарского трамвая, построенный в начале ХХ века, и улица Чкалова с её застройкой.

Да и сама эволюция этого места заслуживает внимания. До революции здесь были сначала дачи и частные сады, потом промышленные предприятия, далее – общественная функция и детский сад. Последние годы эта территория принадлежала Почте России. У девелопера была серьезная мотивация сделать здесь что-то достойное.

Замечено, что любое новое строительство в уже существующей квартальной застройке всегда показывает высокий спрос. Потому что есть привычка людей здесь жить, есть налаженные социальные связи. Это очень правильное место для комфортного жилья.

Девелопер решил рискнуть и сделать в этом, уже обжитом многими поколениями, месте жилье классом выше. Он хочет установить некий стандарт и повысить значимость локации. На мой взгляд, этот проект не только про деньги и бизнес, но и про градостроительную концепцию, про развитие территории, про создание качественной среды для жизни.

Это более устойчивая парадигма для девелоперского бизнеса, который не занимается строительством квадратных метров, а развивает стратегию жизни для своих покупателей и для города в целом.

«Сады Субботина» – это жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой, с достаточным количеством парковочных мест, а также помещениями общественного назначения.

Закрепление пройденного

Все достопримечательности окрестностей будущего ЖК «Сады Субботина» мы поместили на Яндекс-карту. Вы сможете составить свой собственный маршрут для прогулки по этому району.

В материале использованы фотографии Елены Вагнер, Павла Попова, Влада Виноградова.

Обложка: картина Бориса Кустодиева «Яблоневый сад».

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте