ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Старший инженер «Рейда» Василий Каминский о том, как завод работал на нужды ВМФ, помогал ЦСКБ, и о своем кругосветном путешествии на «Маршале Неделине»

1 371

1 371

,

«Другой город» продолжает исследовать историю завода «Рейд». Одним из наших помощников в этом нелегком деле стал старший инженер Василий Михайлович Каминский, проработавший на предприятии с 1969 по 2010 год.

Начало трудового пути

В 1969 году я закончил техникум в городе Житомире и попал по распределению в Куйбышев на завод «Рейд». В то время здесь производили приборы контроля давления для военно-морского флота. На гражданские суда мы начали их делать позже.

Первое изделие «Рейда» — система «Генератор». Она предназначалась для автоматического управления ядерным реактором на подводных лодках первого поколения.

Об этом не знали даже многие работники. Я знал, потому что попал в так называемый шеф-монтажный цех. Он занимался установкой продукции завода на объектах заказчика.

То есть мы бывали на судостроительных заводах, где строились корабли и подлодки, в воинских частях, куда поставлялись наши изделия. Что такое шеф-монтаж? Изготовленное на «Рейде» изделие нужно поставить на корабль, а потом отладить, чтобы оно работало в едином корабельном комплексе.

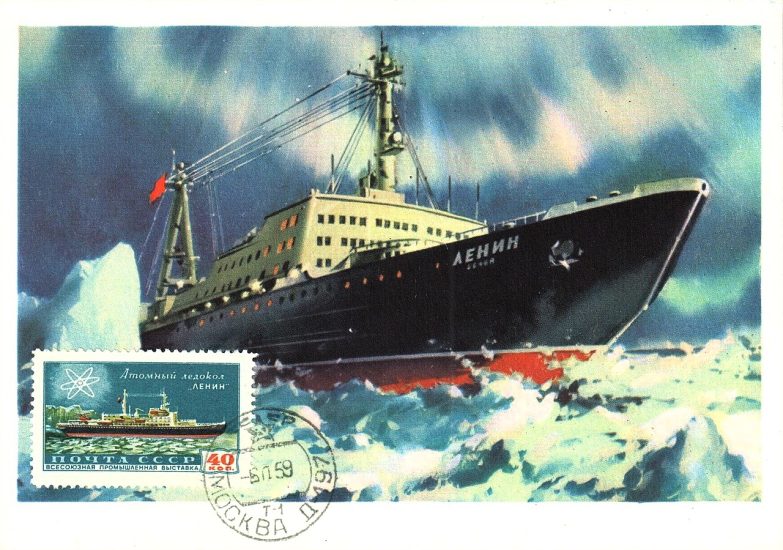

О ледоколах

Знаменитый ледокол «Ленин» был первым атомоходом, на котором тоже стояло наше изделие — «Генератор», выполнявшее функцию ядерного управления. Построили этот корабль в 1959 году на Адмиралтейском заводе в Ленинграде.

В 1969 году «Ленин» пришел в центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Там ему меняли атомную паропроизводящую установку (АППУ) на более современную.

Тогда на ледокол «Ленин» было поставлено и наше новое изделие «Артек» — система управления приводами и аварийной защитой атомных реакторов в пусковых, эксплуатационных и аварийных режимах.

Такое пионерское название выбрали ради конспирации. И с нашим «Артеком» «Ленин» ходил до своих последних дней, когда его поставили на прикол в Мурманске. Я был там. Потом пошли атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Ямал», «Советский Союз» и последний, по-моему, «50 лет Победы». На них тоже стояли наши «Артеки».

Забегая вперед скажу, что когда мы вошли в НПО «Аврора», на нас начали сбрасывать заказы на изготовление изделий для надводных военных кораблей.

НПО «Аврора» в городе Санкт-Петербурге (ул. Карбышева, 15).

Например, мы работали над проектами 1134 и 1135. Сначала их называли большими противолодочными, а потом переименовали в СКР — сторожевые корабли.

Для подводного флота

Так вот, наш «Генератор» впервые был поставлен в Кронштадте на атомную лодку примерно в 1959 году. Я тогда на «Рейде» еще не работал, но в 69-м мне удалось побывать на той самой подлодке.

Мне приходилось ремонтировать изделия, которые выпускались в более ранние периоды. На мне также были допуски к технической эксплуатации. Пока все системы не проверят специалисты «Рейда», подлодка не могла выйти в море. Это были соблюдение ядерной безопасности.

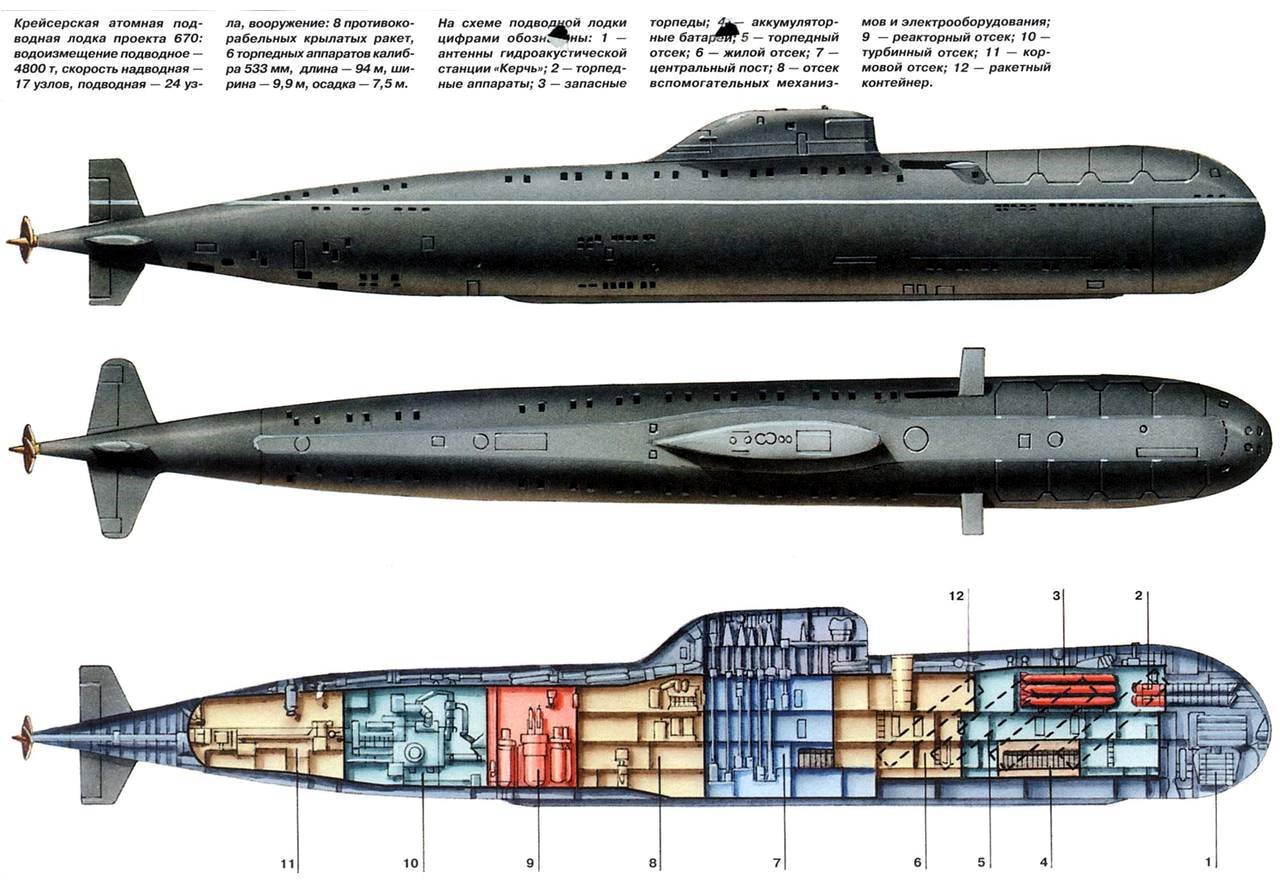

Работали мы и с подлодками второго поколения. Это были проекты под номерами 670, 671 и 667. Их стали выпускать в 1967 году. А «Генератор» на «Рейде» изготовляли примерно до 1975-го.

Атомная подводная лодка «Скат» (проект 670)

Атомная подводная лодка «Скат» (проект 670)На подводной лодке «Курск» наших изделий по стоимости было примерно на 20 миллионов рублей.

Там были изделия, которые управляли непосредственно атомным реактором, общекорабельная система «Молибден», отвечавшая за погружение и всплытие, система «Пикша», отвечавшая за зарядку торпедных аппаратов. Конечно, сам «Курск» подняли, но эти системы демонтировали и утилизировали.

Помощь космической отрасли

Насколько я знаю, для «Прогресса» мы делали приборы, которые обеспечивали спуск аппаратов. При спуске менялось давление, и наши изделия подавали команду на включение какой-то системы.

Когда для ракеты-носителя «Союз-2» в Плесецке начали делать пусковую площадку, у нас на заводе изготовили для нее систему управления энергоснабжением. Сама система была разработана в ЦСКБ, а «Рейду» сбросили чертежи и мы по ним работали.

Мы собирали многие системы, назначения которых сами и не знали. На заводе был шеф-монтажный цех № 9, созданный в 1964-м. Он обслуживал и внедрял наши изделия на объектах заказчика.

Дружный коллектив

В 1971 году завод «Рейд» вошёл в состав научно-производственного объединения «Аврора», базировавшегося в Ленинграде.

Это НПО специализировалась на выпуске систем автоматики для надводного и подводного флотов. Но при этом в Ленинграде было только одно опытное предприятие, оно по мощности не могло производить весь ассортимент необходимых для ВМФ изделий.

Поэтому в министерстве решили, что приборостроительный завод, как тогда назывался «Рейд», нужно включить в состав «Авроры». И мы примерно до 2000 года были частью этого НПО.

Помимо «Рейда» в состав научно-производственного объединения вошли завод «Варяг» из Владивостока, ставропольский «Нептун» и завод «Электроприбор» из Киева.

С последнего нам присылали, как мы их называли, «пианино» — системы управления. Например, пульт погружения подводной лодки. И уже здесь, на «Рейде», мы их дорабатывали.

Заметка из газеты «Электрон» посвященная трудовому пути на заводе «Рейд» электромонтажника А.А. Субочева.

Заметка из газеты «Электрон» посвященная трудовому пути на заводе «Рейд» электромонтажника А.А. Субочева.То есть, разработчик готовил чертежи и потом, уже в процессе эксплуатации этого изделия, выявляясь какие-то недоработки, которые нужно было исправить. И мы добавляли в эти «пианино» новые необходимые функции. То есть дорабатывали саму систему. Место завода «Рейд» в структуре НПО «Аврора» было если не главным, то очень весомым.

Те системы, которые делал наш завод, были объёмные. Они состояли, допустим, из пятидесяти отдельных приборов. Чтобы проверить все в комплексе, надо было их объединить кабельными связями.

Объединить по-штатному, как на корабле, чтобы давать команды с пульта. Например — поднять перископ. У нас перископа на заводе, естественно, не было, но у нас был специальный стенд, на котором можно было имитировать его работу и работу других приборов.

То есть, ты с пульта даёшь команду, сигнал проходит, и на стенде срабатывает датчик, мол, перископ поднят. То же самое и с системой управления реакторами.

Для них нужны были автоматические регуляторы КР, АР и так далее. Реактора у нас на стенде, само собой, не было, но у нас были вычислительные машины, которые имитировали все его параметры. Вот для этого нужны были огромные по размерам стенды.

Имя собственное

В 1972 году наш завод из почтового ящика 8169 был переименован в «Рейд». Тенденция была тогда по стране — давать заводам названия. Мы всем коллективом его обсудили и приняли. Само название — «Рейд» — нам скорее всего спустили из Ленинграда.

«Рейд» — название корабельное, а в научно-производственном объединении «Аврора», к которому мы относились, были еще заводы «Нептун» и «Варяг».

Все изделия, которые мы изготовляли, разрабатывались в специализированных институтах, которые нам передавали документацию, вплоть до запятой. Мы работали с московским НИИ «Агат» и с НПО «Аврора» из Ленинграда. Был ещё институт в Ростове-на-Дону.

Поэтому у нас на «Рейде» выдающихся изобретателей не было, да они и не нужны были. Самая массовая специальность на заводе — монтажники, чуть выше и главнее — настройщики.

Пульты-тренажеры для подводников

Когда в СССР начал строиться атомный подводный флот, требовалась подготовка соответствующих специалистов.

Для этого НПО «Аврора» разработало совместно с Крыловским научным центром из Ленинграда проекты тренажеров для обучения личного состава в специальных учебных центрах по месту базирования подводных лодок.

Крыловский государственный научный центр.

Крыловский государственный научный центр.Документация по ним была сброшена на наш завод, и «Рейд» начал изготовлять пульты-тренажеры — пульт 70, пульт 67. Их ставили в учебных центрах в Обнинске, под Таллином в Эстонии, на Дальнем Востоке, словом, везде, где стоял наш подводный флот.

Тренажеры были необходимы для подготовки личного состава, чтобы управлять ядерными системами корабля. Весь экипаж — от матросов и мичманов до офицеров — проходил обучение.

В пульте-тренажере было очень много имитирующих систем. Но были и штатные. Например, Киев нам присылал «Каму», «Оку» — это были штатные системы, которые мы ставили.

Атомный реактор имитировался вычислительной машиной, все его параметры выдавал энергомоделирующий комплекс. Пульт-тренажер давал очень хорошие результаты подготовки.

Время расцвета

На заводе в 1980-х годах работало 4000 человек. Тогда был период максимального строительства надводных и подводных кораблей.

Заметка из газеты «Электрон» 1 июня 1989 года.

А какие вибрационные установки у нас были! Дверь откроешь, а там гайки валяются! Значит где-то не докрутил, где-то не застопорил.

ОНИС — отдел надежности испытаний. Мы испытывали наши изделия на тряску, на вибрацию, на климат, на брызгозащищенность и так далее.

Корабли-маршалы

Я как-то смотрел телевизор, и там упомянули корабли «Маршал Неделин» и «Маршал Крылов». Это были корабли измерительного комплекса, которые обеспечивали связь с космосом.

Так вот, на этих стратегических судах стояли системы, изготовленные в Куйбышеве, — «Шипка», «Ладога», «Алаколь».

Я, кстати, на «Маршале Неделине» в 1984 году был в кругосветке — переходе из Финского залива на Камчатку. Плавание длилось три месяца. Я в декабре приехал домой весь черный, с экваториальным загаром.

На «Маршале Неделине» я занимался обслуживанием систем, которые «Рейд» изготовил для ленинградского Адмиралтейского завода, где этот корабль и был сооружен.

Финал

Моей последней работой на «Рейде» было изделие «Бриг М». Его мы в 2010 году делали по заказу судостроительного комплекса «Звезда».

В 2016-м наш «Бриг» отправился в Северодвинск. Я был на этом заказе, в море ходил на два месяца. Это была последняя моя работа.

В январе 2024 года Василий Михайлович Каминский ушел из жизни. Беседа в редакции «Другого города» стала его последним интервью.

С Василием Каминским беседовала корреспондент ДГ Анастасия Кнор.

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте