ГУБЕРНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Самарская губерния в 1936 — 1940 годах: Дворец культуры им. Куйбышева, «Большой террор», проектирование Куйбышевского гидроузла, авиационные заводы и филармония

7 805

7 805

,

Совсем скоро, в 2026 году, Самара будет отмечать двойной юбилей: 175 лет в статусе столицы губернии и 35 лет обратного переименования Куйбышева в Самару.

Этой публикацией «Другой город» продолжает спецпроект, в котором рассказывает о самых интересных событиях, происходивших в Самарской губернии и Куйбышевской области с 1851 года по сегодняшний день.

Отсчет мы ведем на советский манер — пятилетками. Структурируя таким образом историю Самары, мы поймем, как строился и развивался наш город и губерния. Сегодня на очереди временной отрезок с 1936 по 1940 год.

Изменение границ

Еще в 1934 году из Средневолжского края была выделена Оренбургская область в составе 19 районов. На протяжении всей второй половины 1930-х годов территория нашего региона также продолжила уменьшаться.

Так, в 1936 году из его состава была выведена Мордовская АССР. В том же году Куйбышевский край стал областью.

В сентябре 1937 года Пенза и 21 относящийся к ней район был переданы во вновь образованную Тамбовскую область. Спустя два года Пенза сама стала областным центром и получила от нас семь районов и город Кузнецк.

Таким образом, к 1939 году Куйбышевская область состояла из 59 районов (сейчас их 27). На ее территории находились всего пять городов: Куйбышев, Мелекесс, Сызрань, Ульяновск и Чапаевск.

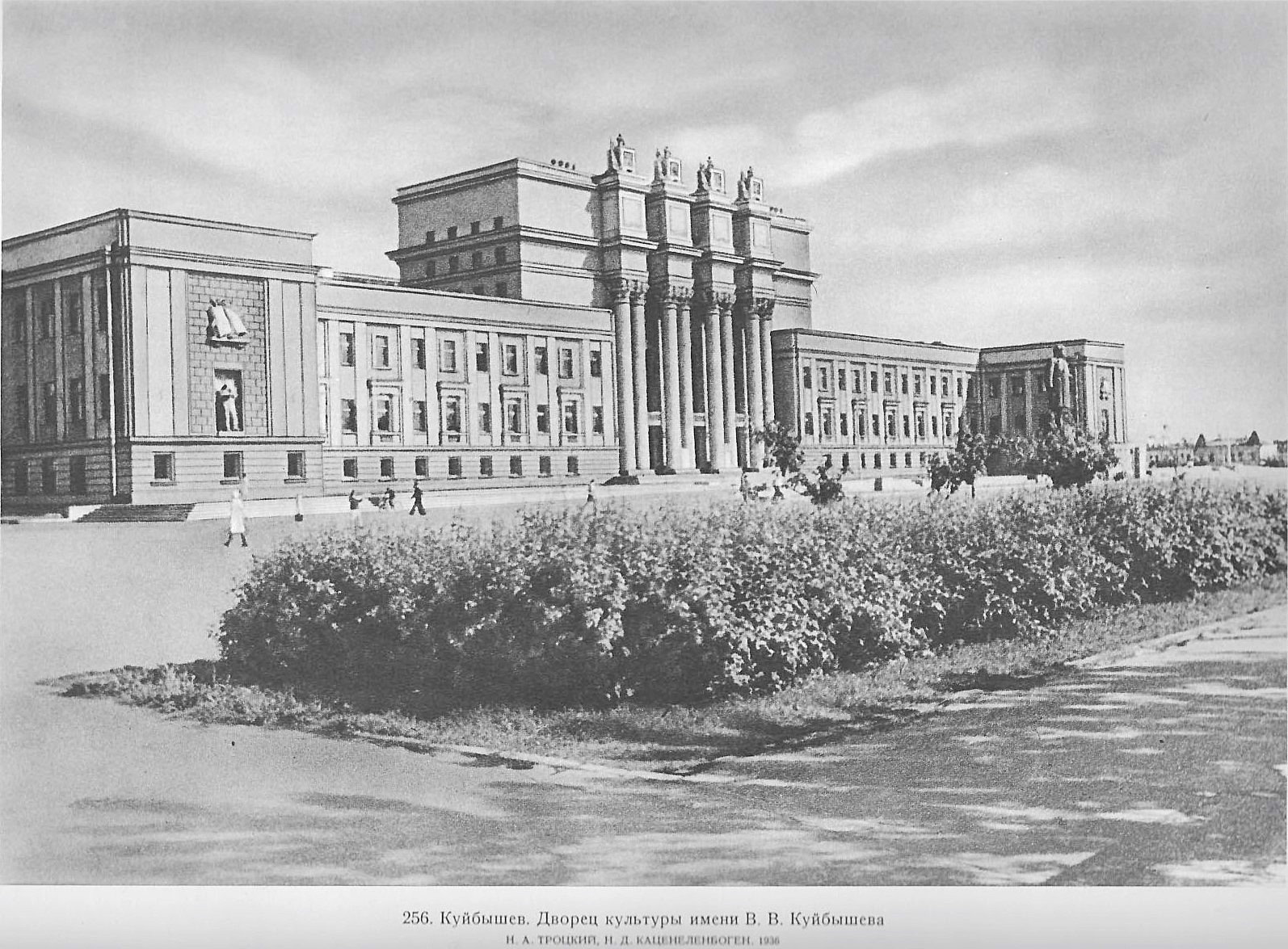

Именем Куйбышева: площадь и Дворец культуры

17 марта 1935 года Самарский горисполком принял постановление о постройке памятника Валериану Куйбышеву. Крайисполком поддержал это решение. Открытие памятника должно было состоятся 1 мая 1936 года.

Вероятно, именно тогда руководству Куйбышевского края удалось выбить и средства на постройку Дворца культуры, который был бы композиционно связан с памятником Валериану Владимировичу.

Архитектору Александру Полеву было поручено в срочном порядке составить конкурсное задание на проектирование главного в городе очага культуры.

Объем здания не должен был превышать 60000 кубических метров, а стоимость работ — 5 миллионов рублей. Местом для возведения Дворца культуры выбрали бывшую Соборную площадь.

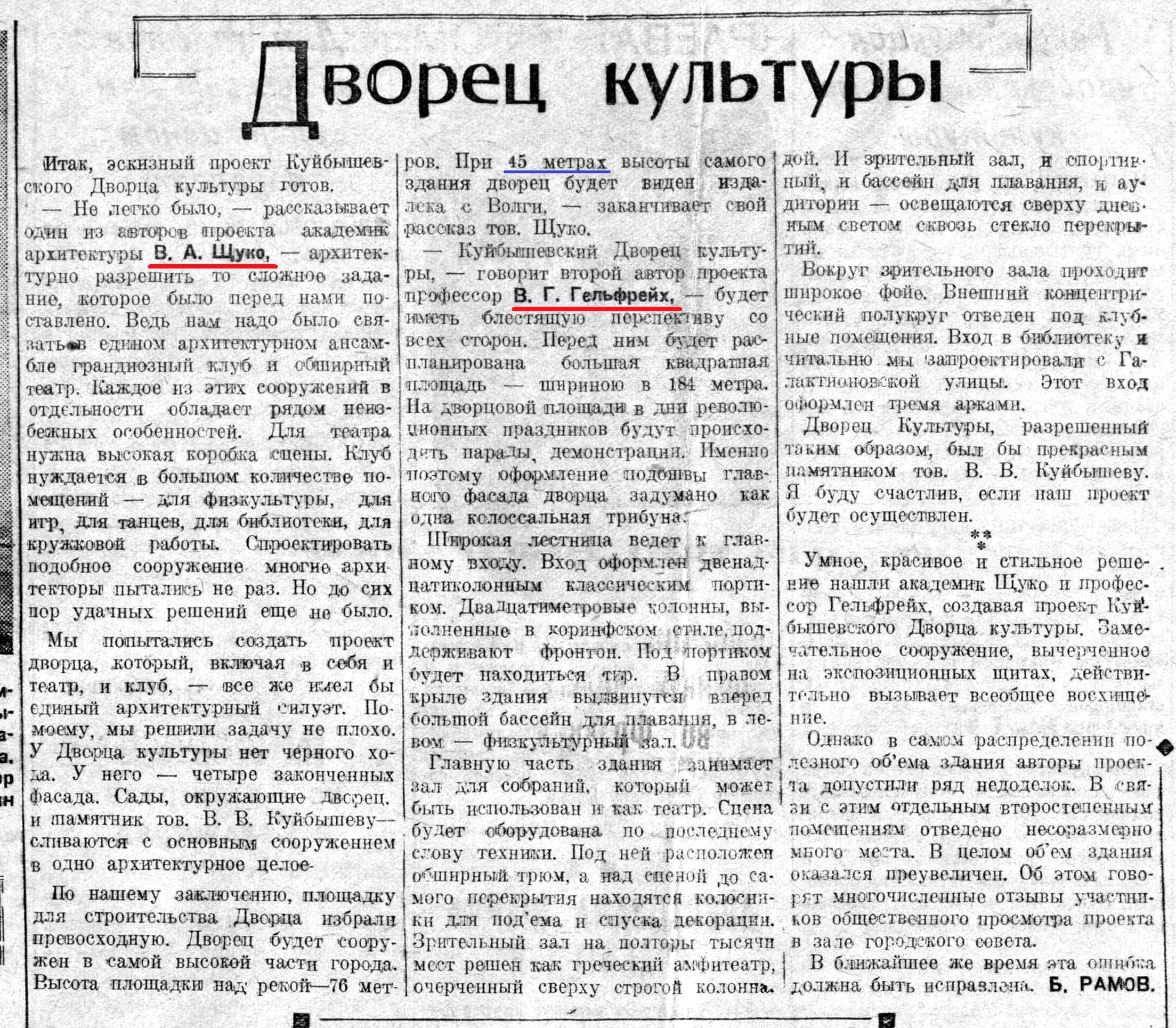

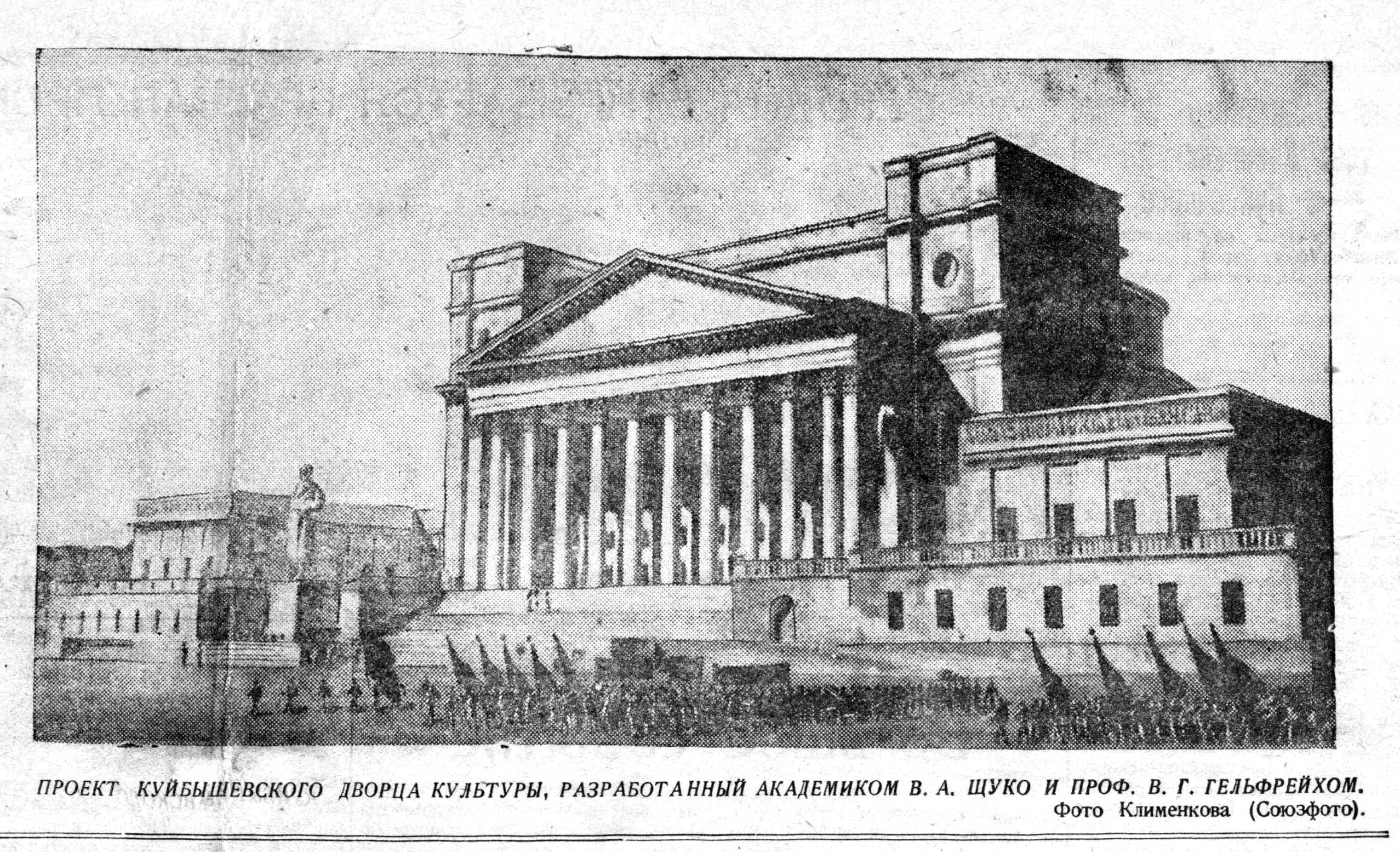

Однако от идеи проведения конкурса достаточно быстро отказались. В качестве разработчика проекта было решено привлечь известного архитектора Алексея Щусева. Автор мавзолея Ленина от предложения отказался. За проект Дворца культуры на площади Куйбышева взялись архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх.

С автором памятника Валериану Владимировичу вопросов не возникло. Власти Куйбышевского края вновь обратились к скульптору Матвею Манизеру.

Но вернемся ко Дворцу культуры. Привыкшие работать с размахом Щуко и Гельфрейх разработали проект грандиозного здания высотой в 45 метров, т.е. с 10-этажный дом.

Но господа архитекторы категорически не уложились в заданные им рамки: втрое превысили объем здания и в четыре раза — стоимость строительства.

Они переработали проект, но даже в «ужатом» виде он оказался слишком затратным, и договор с ними был расторгнут.

Куйбышевский Горсовет в начале 1936 года организовал закрытый конкурс, к участию в котором были приглашены местные архитекторы — Абрам Каневский, Александр Полев, Петр Щербачев, Николай Телицын и Николай Каценеленбоген.

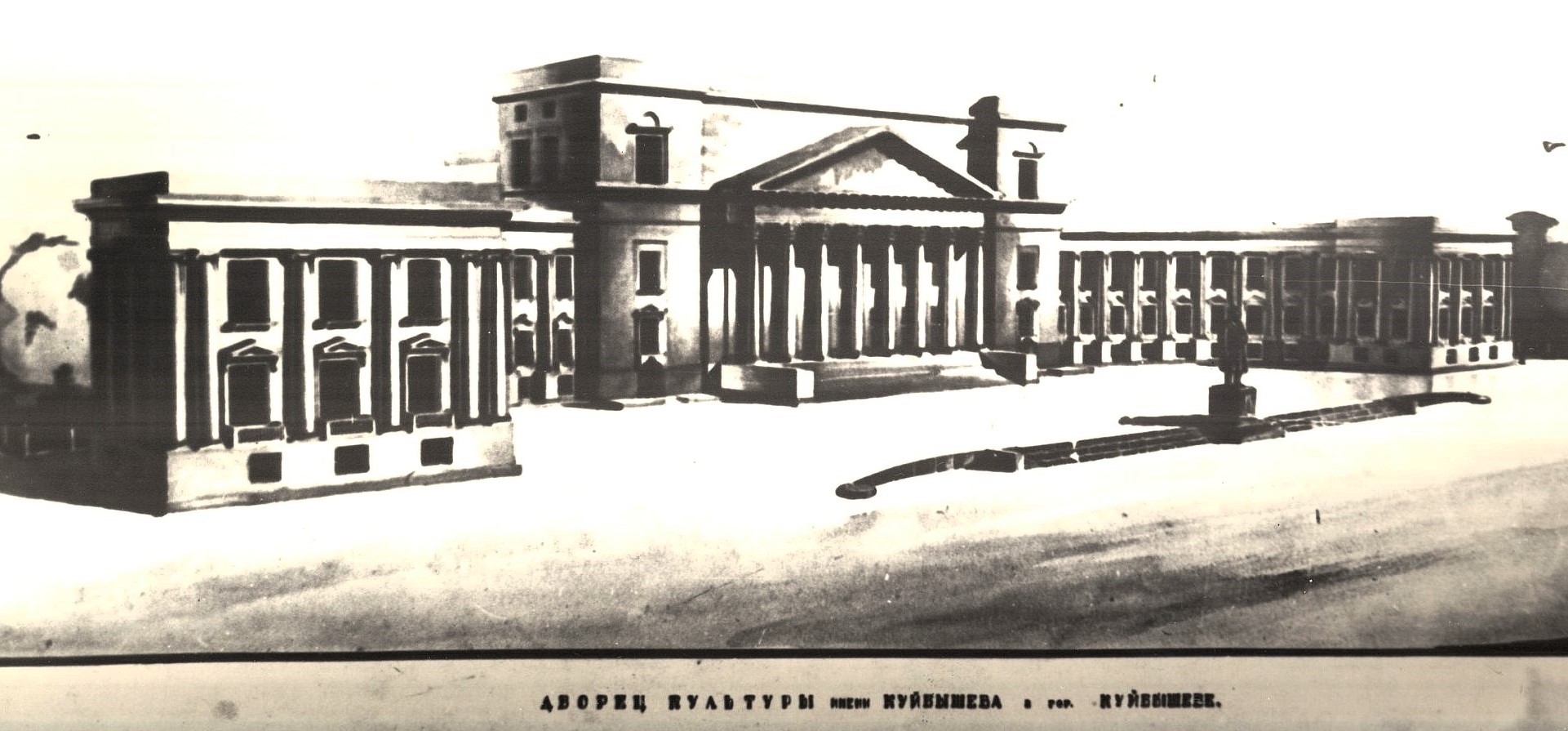

Представленные на конкурс эскизные проекты руководство Крайисполкома рассмотрело в закрытом режиме. Свой выбор оно остановило на проекте Николая Каценеленбогена.

На утверждение в Наркомат просвещения, которым в те годы руководил соратник Куйбышева по самарскому подполью Андрей Бубнов, был также отправлен проект Александра Полева. Оба проект не утвердили как окончательные.

Однако скульптор Матвей Манизер выступил за проект Николая Каценеленбогена. Но его необходимо было доработать. За это взялся эксперт Наркомпроса архитектор Ной Троцкий. 13 июня 1936 года СНК СССР утвердил переработанный им проект.

Распоряжением Наркомпроса проект был отобран для экспонирования на Парижской выставке 1937 года. Осенью этого же года Дворец культуры планировалось ввести в эксплуатацию.

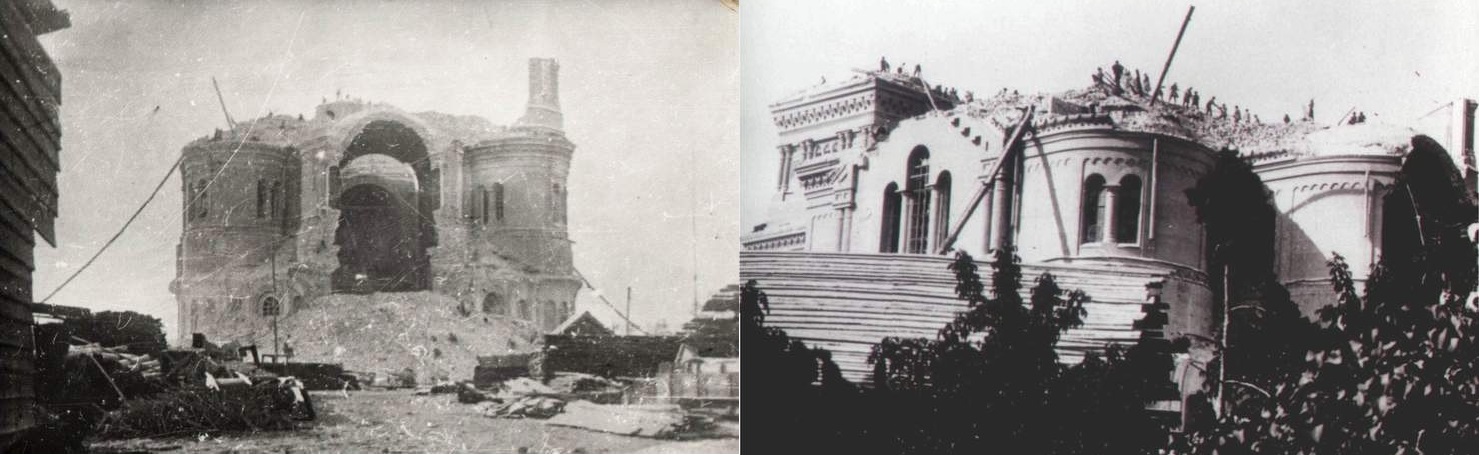

Площадка под строительство Дворца культуры на площади Куйбышева. Ориентировочно — весна 1936 года.

Получить место в главном Дворце культуры города хотели многие организации. Центральную его часть в апреле 1937 года было решено отдать театру оперы и балета.

25 марта 1938 года Облисполком принял решение о предоставление помещений во Дворце культуры Художественному музею, до этого входившему в состав музея краеведческого, который располагался в особняке Сурошникова (Пионерская, 22).

Художественный музей соседствовал со спортивным залом, на наличие которого во Дворце культуры намекает фигура физкультурницы авторства скульптора Василия Акимова.

Левое крыло Дворца культуры украсила скульптура рабочего, читающего книгу. Сюда из бывшего дома купца Волкова (Красноармейская, 12) переехала областная научная библиотека.

К 5 мая 1938 года здание Дворца культуры было готово на 91,5%, его техническая готовность составила 86,5%.

1 октября был составлен акт о передаче ДК от Управления строительством его директору Михаилу Лакиреву. Ввод здания в эксплуатацию состоялся 4 ноября 1938 года. Днем позже состоялось торжественное открытие памятника Валериану Куйбышеву.

Окончательное благоустройство площади, в том числе озеленение четырех скверов по ее краям, было завершено уже в конце 1940-х годов.

Дворец культуры на площади им. Куйбышева стал первой в нашем городе крупной постройкой в стиле советского неоклассицизма (так называемого сталинского ампира).

Фото из книги «Советская архитектура за XXX лет РСФСР»»

В книге 1947 года «Архитектура города Куйбышева и области» ДК описывается так:

«Архитектура здания, отражая его назначение как рассадника советской культуры, проста, лаконична и вместе с тем монументальна. Триумфальный характер архитектурной трактовки центрального объема созвучен идейному содержанию Дворца.

Элементы скульптуры — фигуры в нишах, картуши на ризалитах, скульптурные эмблемы, завершающие высотную часть, обогащают образ здания».

Площадь перед дворцом с конца 1930-х годов использовалась для проведения общегородских демонстраций и массовых мероприятий, ранее организуемых на площади Чапаева.

7 ноября 1941 года здесь прошел знаменитый военный парад, о котором мы расскажем в следующей части нашего спецпроекта.

«Большой террор» в Куйбышевской области

1937 и 1938 годы в Советском Союзе были отмечены массовыми политическими репрессиями, во времена хрущевской оттепели получившими название «ежовщина» — по фамилии главы наркомата внутренних дел Николая Ежова. Не обошли эти трагические события стороной и Куйбышевскую область.

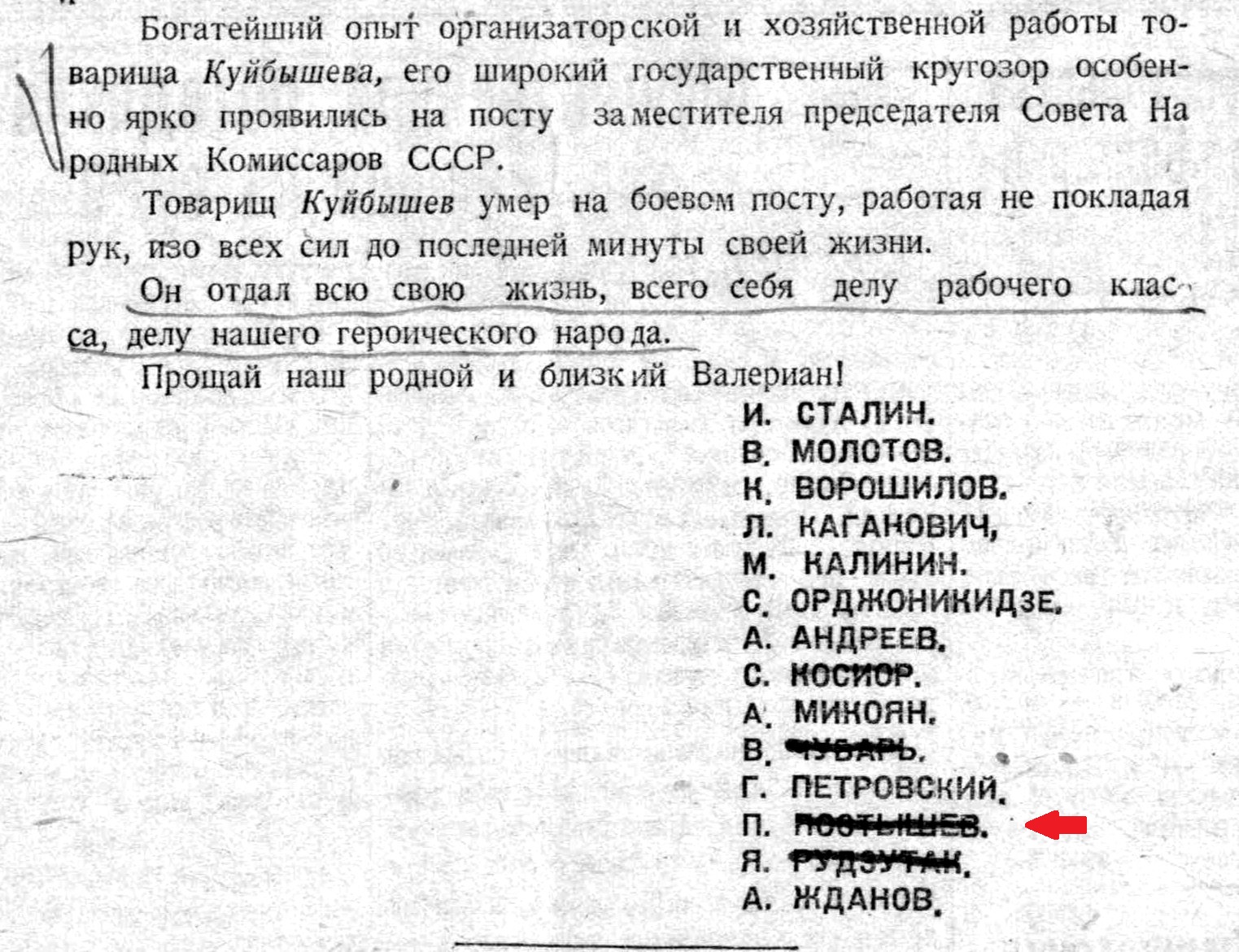

Номер газеты «Волжская коммуна» за 26 января 1935 года был практически полностью посвящен уходу из жизни Валериана Куйбышева. Скорбь по этому поводу выражали его соратники по партии. Одна из статей подписана группой товарищей.

Как видите, некоторые из них зачеркнуты. Это те, кто не пережил времена «ежовщины». Из всех них нас интересует гражданин П. Постышев, оставивший заметный след в истории Самары второй половины 1930-х годов.

Родился Павел Петрович в 1887 году в городе Иваново-Вознесенске в семье потомственных ткачей. Начал работать с девяти лет. Первая должность — ученик в щеточной мастерской. С 14 лет Павел Постышев участвовал в революционных сходках.

В 1904 году он вступил в партию большевиков. Началась карьера профессионального революционера. Судьба сводила его с видными большевиками, например, Михаилом Фрунзе и Андреем Бубновым, в биографии которых тоже будут эпизоды, связанные с Самарой.

В годы Гражданской войны Постышев находился в Сибири и на Дальнем Востоке. Организовывал партизанское движение в Приамурье. Был военным комиссаром 2-й Амурской армии, участвовавшей под командованием будущего маршала Василия Блюхера в легендарном бою при станции Волочаевка.

Открытки из серии «Герои Гражданской войны» 1964 год. Слева — Павел Постышев, справа — Василий Блюхер.

После падения Приамурского земского края, последнего антибольшевистского государственного образования на территории России, Павла Постышева направили на партийную работу на Украину.

К началу 1937 года он занимал пост 1-го секретаря Киевского обкома и 2-го секретаря ЦК партии этой республики.

Лазарь Каганович, Иосиф Сталин, Павел Постышев и Климент Ворошилов.

Однако на февральско-мартовском пленуме Центрального комитета Павел Постышев получил выговор и предупреждение за отсутствие политической бдительности к «врагам народа». Его в срочном порядке перевели на другое место работы.

Уже 18 марта 1937 года Павел Постышев был назначен и.о. первого секретаря Куйбышевского крайкома партии. Полученный выговор не был им забыт. В нашем городе у Постышева не было друзей и знакомых, как на уже ставшей родной Украине. Соответственно, здесь можно было искать «вредителей» и «врагов народа» с максимальной отдачей.

На девять месяцев пребывания Постышева у власти пришелся пик репрессий, прежде всего против партийных работников. Враги были выявлены в каждом горкоме и райкоме. Бюро Ленинского, Фрунзенского, Пролетарского, Дзержинского, Молотовского райкомов города Куйбышева были распущены полностью как «засоренные врагами народа».

— друг и соратник Василия Чапаева комкор Иван Кутяков,

— выпускник Самарской классической гимназии маршал Александр Егоров,

— начавший в Самаре карьеру красного командира маршал Василий Блюхер,

— назначенный в мае 1937-го начальником Приволжского военного округа маршал Михаил Тухачевский.

Но вернемся к Павлу Постышеву. Борьбу с «врагами народа» он вел и в общесоюзном масштабе. Так, Постышев сигнализировал в ЦК партии и в НКВД о том, что в учебнике по «Истории СССР» им на портретах Пушкина и Сталина обнаружены значки и пятна, по форме напоминающие фашистскую свастику.

Но излишнюю рьяность Постышева не оценило руководство партии. В конце января 1938 года он был снят с должности «за грубые политические ошибки».

В феврале Постышева арестовали, а спустя год расстреляли в Бутырской тюрьме. В один день с его коллегами по ЦК Украины — Косиором и Чубарем, чьи фамилии вы также могли видеть зачеркнутыми в представленном выше материале «Волжской коммуны».

Павел Постышев — не единственный руководитель нашего региона, чья жизнь оборвалась в годы «Большого террора». Первый руководитель Средневолжского края Мендель Хатаевич был расстрелян в октябре 1937-го.

Предшественник Постышева на посту руководителя региона Владимир Шубриков, обвиненный в августе 37-го во «враждебной деятельности», также был расстрелян.

А ведь еще в июле 1936 года он встречал в Куйбышеве всесоюзного старосту Михаила Калинина, прибывшего вручать нашему городу Орден Ленина. Из всех представленных на следующей фотографии товарищей своей смертью умрет только Михаил Иванович.

Председателя Куйбышевского крайисполкома Георгия Полбицына исключат из партии «за пособничество кулацким элементам» и расстреляют в октябре 37-го. На полгода дольше проживет председатель Куйбышевского горсовета Федор Царьков.

«Большой террор» завершился в 1939 году. Количество осужденных по делам, курировавшимся НКВД, по сравнению с разгаром «ежовщины» снизилось примерно в 12 раз.

Вскоре после смерти Сталина начался процесс реабилитации жертв «Большого террора». Дело против Постышева было признано сфальсифицированным. Павла Петровича посмертно реабилитировали. В 1965 году о нем даже вышла книга в серии «Жизнь замечательных людей».

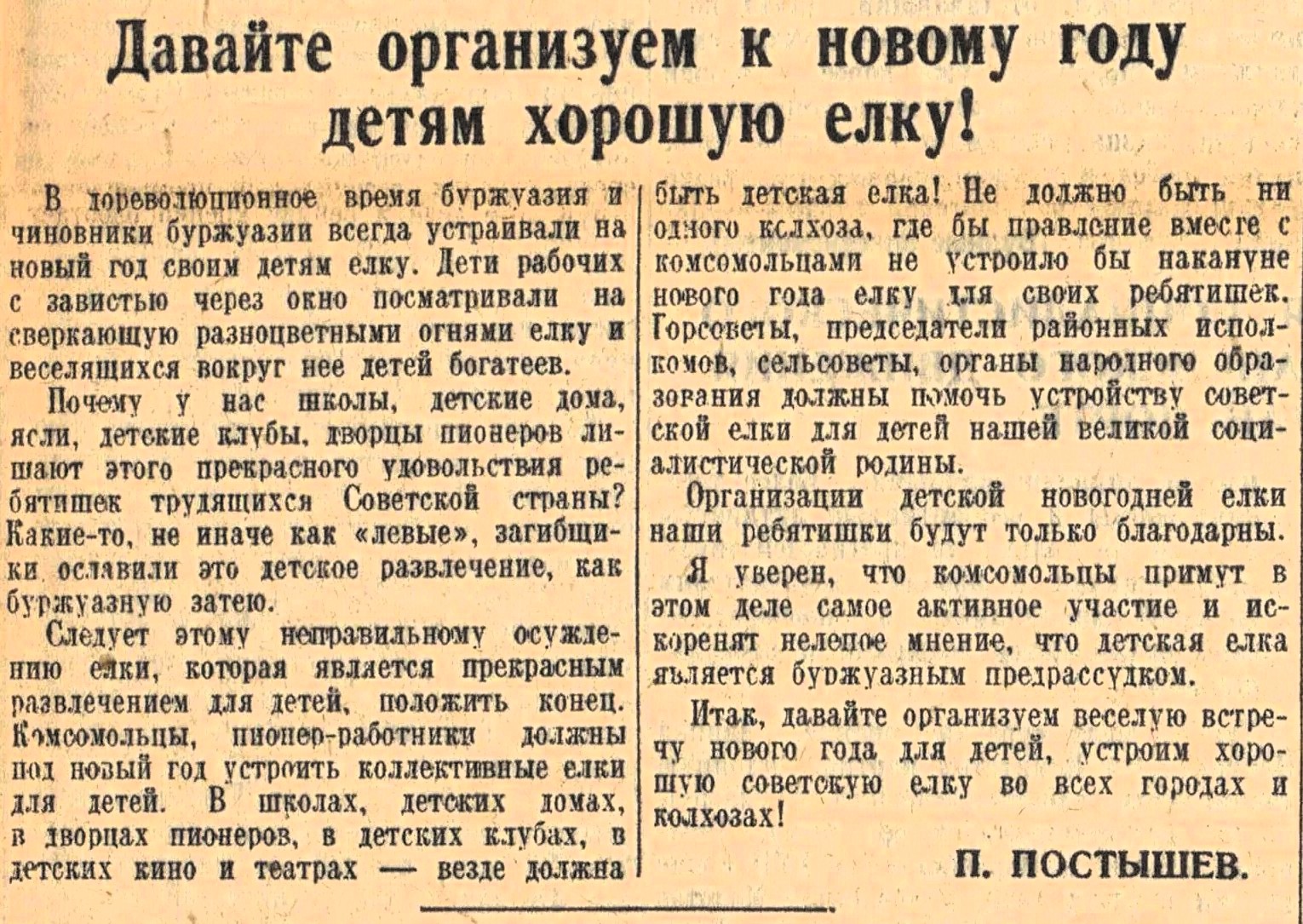

По настоящему светлым пятном в биографии Павла Постышева осталась реабилитация новогодней елки. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась его заметка следующего содержания:

Идея была одобрена Иосифом Сталиным, и в СССР вернулось празднование Нового года.

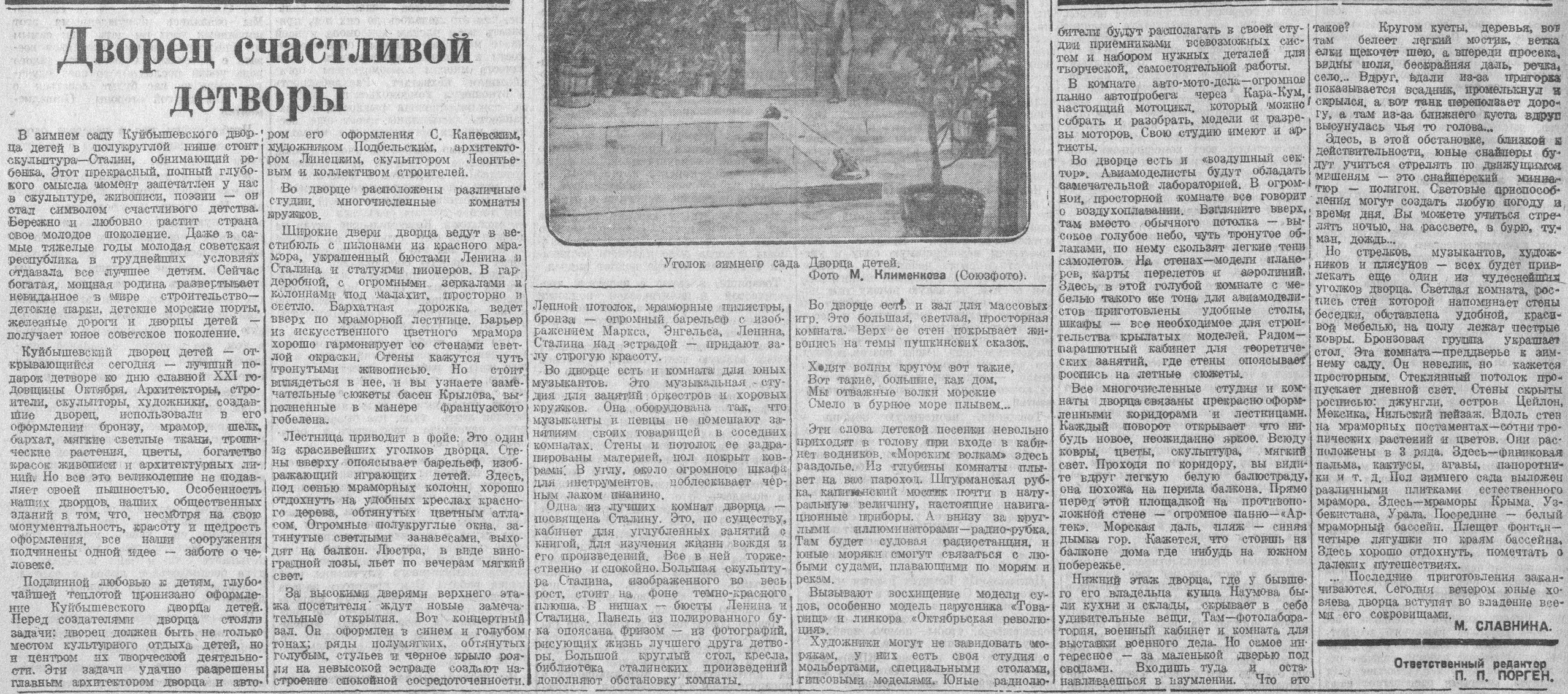

Сделал подарок Павел Петрович не только все детям страны Советов, но и юным жителям нашего города. По инициативе Постышева бывший особняк Наумова на улице Куйбышева, 151 был отдан под размещение Дворца Пионеров.

Открылся нынешний дворец детского и юношеского творчества 5 ноября 1938 года.

Куйбышевский гидроузел

Форсированная индустриализация, курс на которую был взят на рубеже 1920—30-х годов, была бы не возможна без мощной топливно-энергетической базы.

В этот период вводится в эксплуатацию Сызранская ГЭС на реке Сызранке, проводится модернизация Самарской городской электростанции. В области появляется первая линия электропередач — между Самарой и Чапаевском.

В мае 1932 года на 1-й Всесоюзной конференции, посвященной плану ГОЭЛРО, было решено в течение второй пятилетки запроектировать на Волге две большие электростанции. Одну из них — на Самарской Луке.

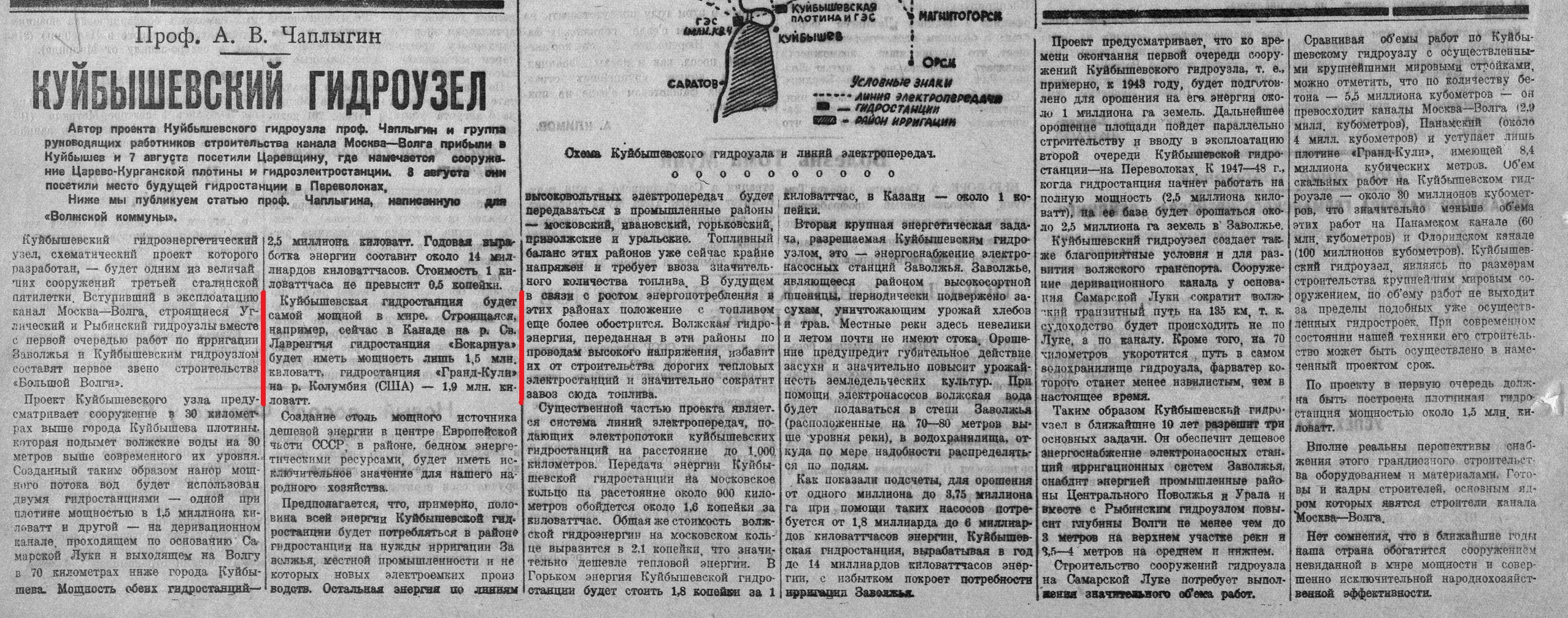

Местом, где можно было бы ее возвести, определили район Ставрополя. Но в 1930-х годах у советских гидротехников еще не было опыта возведения таких крупных объектов на мягких грунтах, характерных для этой локации. Пришлось выбрать место, где плотина лежала бы на твердом основании. Такое было найдено в Царево-Курганском створе, т.е. между Жигулевскими и Сокольими горами.

В 1937 году гидроэнергетик профессор Александр Владимирович Чаплыгин составил схематичный план строительства Куйбышевского гидроузла.

Первоначально планировалось возвести плотину в районе поселка Волжский, но позднее проект скорректировали и местом для нее был избран район к северу от поселка Управленческий.

Куйбышевский гидроузел мощностью 2 млн кВт должен был способствовать решению трех важнейших задач:

— снабжение электроэнергией заводов и фабрик Средней Волги и Урала,

— энергоснабжение электронасосных станций ирригационных систем Заволжья,

— в связке с Рыбинским гидроузлом — углубление Волги на 3 — 4 метра для развития речного грузового судоходства.

10 августа 1937 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О строительстве Куйбышевского гидроузла на реке Волге и гидроузлов на реке Каме». Курировать работы должен был всемогущий Наркомат внутренних дел.

Инженерно-технические работники набирались из строительно-монтажного управления «Волгастрой», работавшего над сооружением Иваньковской ГЭС в районе подмосковной Дубны.

Руководство и технические службы Куйбышевского гидроузла разместились в одном из корпусов санатория ЦИК СССР, известного самарцам как Здравница в поселке Управленческий. В 1939 году здесь даже планировали построить для Управления отдельное восьмиэтажное здание.

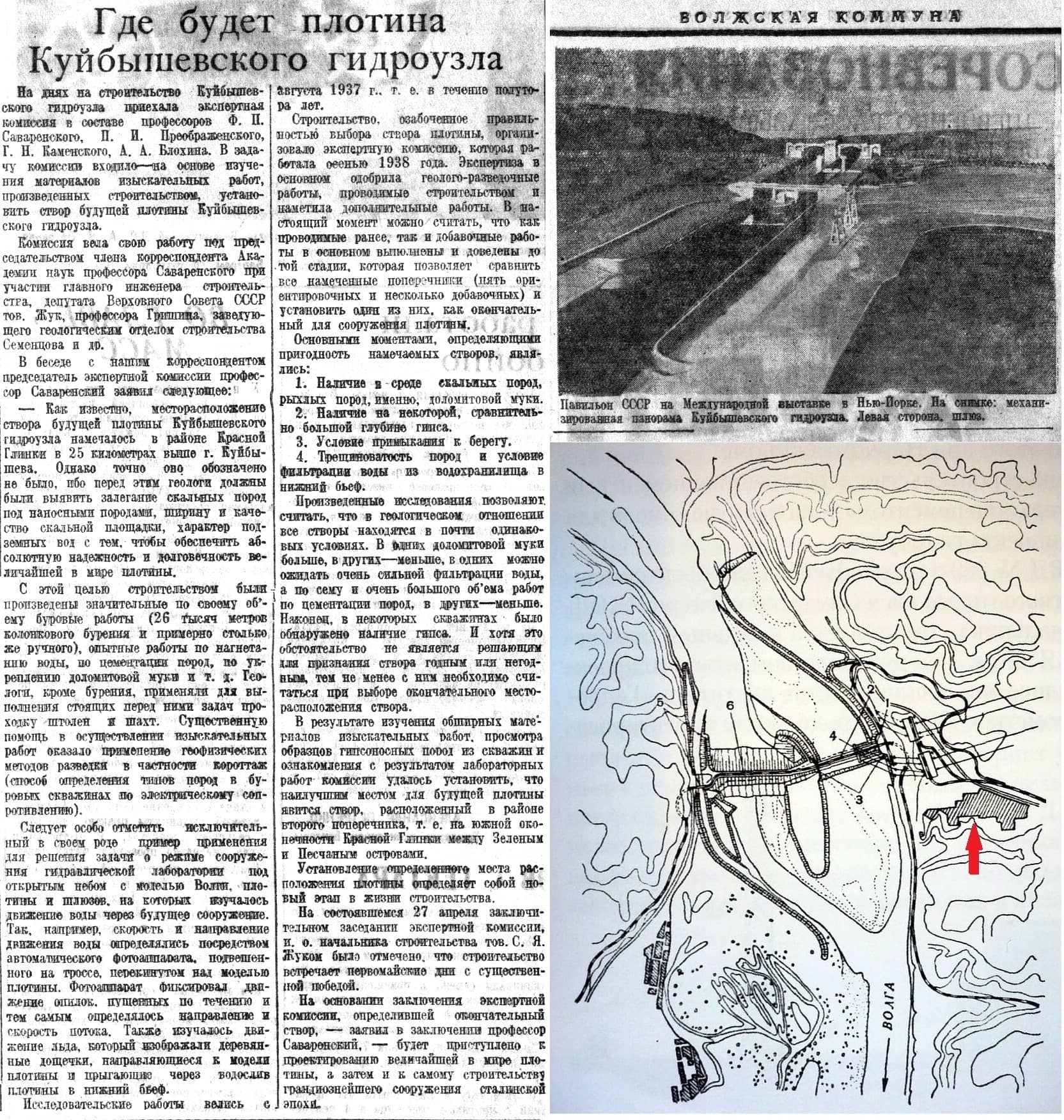

Механизированный макет Куйбышевского гидроузла был показан на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года. И это не удивительно, ведь на момент постройки он должен был стать крупнейшим в мире.

По крайней мере такой информацией профессор Чаплыгин поделился с корреспондентом «Волжской коммуны» в августе 1937 года.

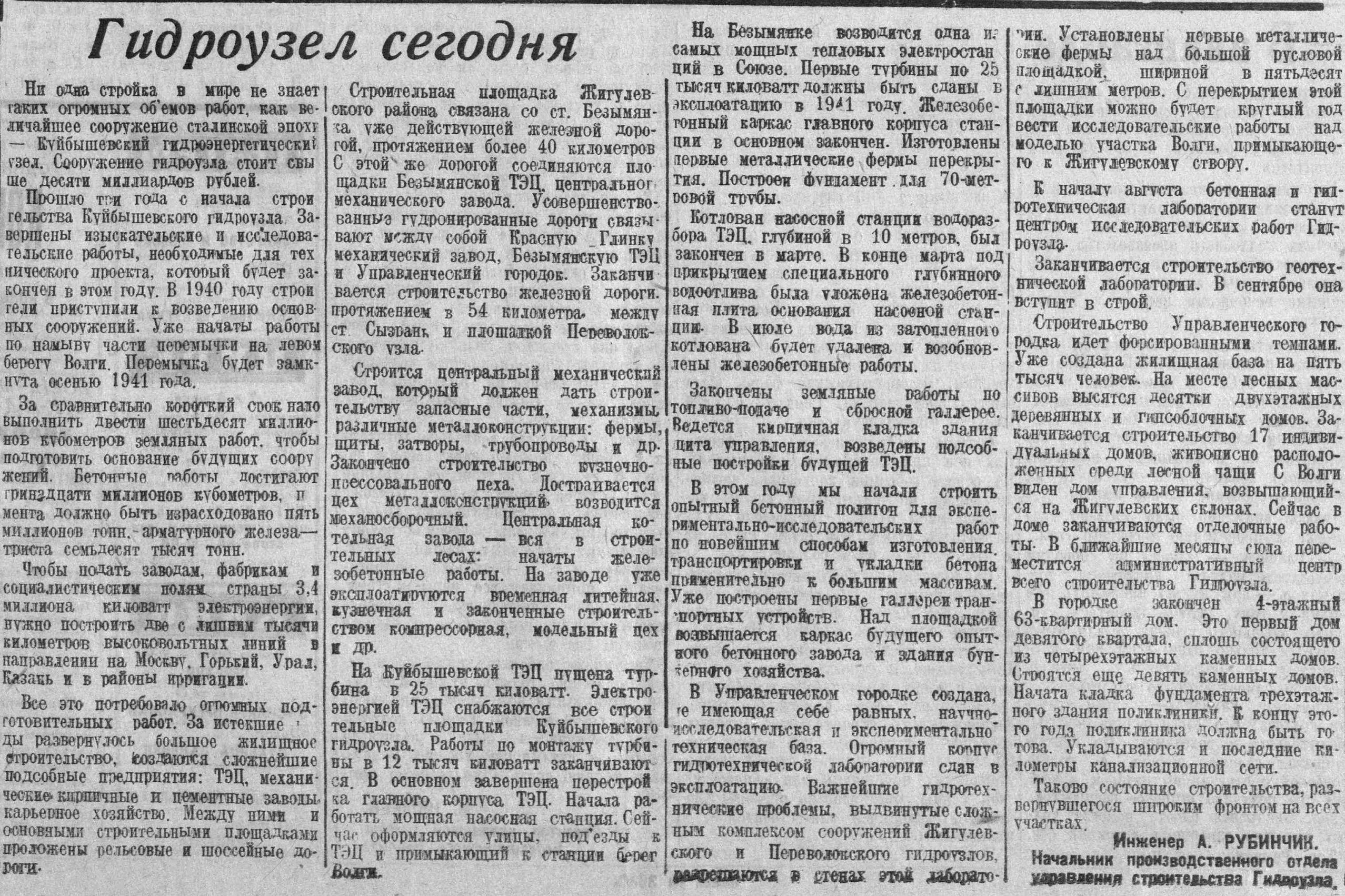

А вот заметка от июля 1940 года. Из нее мы узнаем, что затраты на сооружение Куйбышевского гидроузла оценивались в более чем десять миллиардов рублей. В поселке его строителей уже имелась жилищная база для размещения пяти тысяч человек.

Представляем, как удивился бы автор этой заметки товарищ А. Рубинчик, если бы ему тогда, в июле 1940 года, сообщили, что работы по строительству «величайшего сооружения сталинской эпохи» уже в октябре будут заморожены.

Куйбышевский гидроузел не был сооружен, но оставил после себя немалое наследство, которым Самара пользуется до сих пор. Именно благодаря ему на карте города появились поселки Мехзавод и Управленческий. Мощный импульс к развитию получила Красная Глинка.

Для нужд Куйбышевского гидроузла строилась Безымянская ТЭЦ, была проведена масштабная реконструкция Самарской ГРЭС.

Были проложены Кировское и Красноглинское шоссе, а также железнодорожная ветка от станции Безымянка до Красной Глинки.

Курс на небо

6 августа 1940 года вышло судьбоносное для нашего города постановление Государственного комитета Обороны (ГКО) при СНК СССР за номером 343-66. Согласно ему, в Куйбышеве, на Безымянской и Падовской площадках, надлежало построить три новых авиационных завода:

— № 122 для производства 1500 двухмоторных цельнометаллических бомбардировщиков в год,

— № 295 для производства 2000 одномоторных цельнометаллических бомбардировщиков в год,

— № 337 для выпуска 12000 моторов АМ-35А и М105 в год.

Ввод этих заводов в эксплуатацию планировался на период с декабря 1941 по май 1942 года. Руководство строительством брала на себя созданная 28 августа 1940 года структура — Управление особого строительства НКВД во главе со старшим майором госбезопасности Александром Лепиловым.

Самарская, 146. Снимок из многотиражки Особстроя НКВД «Сталинская стройка»

Управление особого строительства НКВД получило в свое распоряжение большую часть объектов, появившихся во время проектирования Куйбышевского гидроузла, а также некоторую часть заключенных Самарского ИТЛ.

25 сентября 1940 года был организован Безымянский исправительно-трудовой лагерь (далее — Безымянлаг). Летом следующего года в нем уже насчитывалось 90 тысяч заключенных.

В начале 1940-х годов Безымянлаг был одним из крупнейших ИТЛ в системе ГУЛАГа и, пожалуй, единственным, который находился так близко от крупного города. Основные жилые зоны этого лагеря размещались между железнодорожной магистралью и рекой Самарой, в районах, ныне известных как Юнгородок, Западный и Восточный поселки Безымянки.

О дальнейшей судьбе трех авиационных заводов, которые начали строится здесь в 1940 году, мы расскажем в следующей части нашего спецпроекта.

Любить гармонию

К 1940 году в Куйбышеве работало пять театров: оперы и балета, музыкальной комедии, драматический, театр рабочей молодежи (ТРАМ) и театр юного зрителя (ТЮЗ).

А вот филармонии в городе не было. Но существовал ее предок — организованное в 1936 году Куйбышевское концертно-гастрольное бюро. Дела у него шли неважно. Скудное финансирование, малый штат (не было даже художественного руководителя), отсутствие собственного здания пагубно сказывались на работе гастрольбюро.

И тут на помощь пришел Петр Ильич Чайковский. Точнее, его юбилей — 100-летие со дня рождения, который музыкальная общественность города не могла встретить с подобающим размахом.

Куйбышеву требовалась полноценная филармония. Тем более что в соседних городах, например, Пензе, Саратове и Уфе они уже имелись. Эти доводы были услышаны.

Под размещение филармонии отдали здание театра-цирка «Олимп». Первым ее директором и худруком стал скрипач Александр Щепалин.

Руководящая работа была для него не в новинку. Щепалин в 1930-х годах руководил музыкальным техникумом и недолго просуществовавшим институтом повышения квалификации работников искусств.

Ниже представлена статья из газеты «Волжская коммуна» от 27 июля 1940 года, в которой рассказывалось о первых месяцах существования филармонии и ее планах на будущее.

Так начиналась славная история Самарской филармонии, которая в 2025 году отметит свое 85-летие.

Газетные заметки предоставлены Евгением Альмяшевым.

Список литературы:

— 150 лет Самарской губернии (цифры и факты). Статистический сборник. — Самара, 2000.

— А.К. Синельник, В.А. Самогоров. Архитектура и градостроительство Самары 1920-х — начала 1940-х годов. — Самара, 2010.

— Коммунистическая партия в портретах ее самарских лидеров. 1917 — 1991. Биографический справочник. — Самара, 2010.

— Захарченко А.В., Репинецкий А.И. Строго секретно. Особстрой-Безымянлаг. 1940-1946: Из истории системы лагерей НКВД в Куйбышевской области. — Самара, 2008.

— Возрожденный «Олимп»: из истории музыкальной жизни Самары — Куйбышева. — Самара, 1991.

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте