Оригинальное прошлое

Коллекционер Анастасия Решетова о советском детстве и уникальных куйбышевских игрушках

5 801

5 801

,

Анастасия Решетова коллекционирует игрушки, произведённые на заводах и предприятиях Куйбышевской области.

Её коллекция началась с простого желания: доказать сыну, что в советское время товары для детей были ничуть не хуже ярких зарубежных изделий, наводнивших рынок после распада СССР.

В процессе работы с первыми образцами Анастасия ещё больше сузила задачу: решила собирать только те игрушки и детские товары, которые производились на территории нашего региона. И оказалось, что тема весьма обширна.

На сегодня в её коллекции более 300 экспонатов, но есть ещё много не найденных, не выявленных и не атрибутированных. О своей страсти Анастасия Решетова рассказала ДГ.

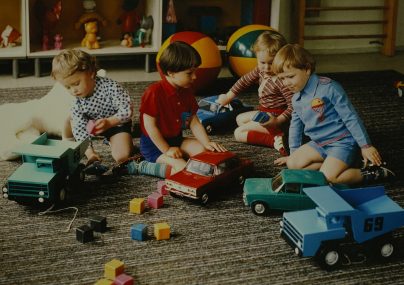

Деревянный Чебурашка, Мальвина и «Ну, погоди!»

Моя коллекция началась с похода в антикварный магазин, который тогда ещё был на Ленинградской, где я показала сыну шагающего робота.

Потом в гостях у моих родителей мы начали вспоминать, какие были игрушки в 1960—1980-х годах. И меня это очень увлекло. Проснулся интерес: какие из советских игрушек, знакомых нам с детства, выпускали в Куйбышеве?

Более привычно было думать, что их производили в Москве, Ленинграде или в Прибалтике. Мы с сыном пошли в краеведческий отдел областной библиотеки, потом в газетный зал, затем в архивы ГАСО и ГАСПИ, позже подключили краеведческие музеи уже других городов. Даже наладили связи с заводскими музеями, которые выжили.

Было огромное количество вдохновляющих встреч на моём пути коллекционера. В сотрудничестве с Похвистневским домом ремёсел мы нашли мастера, который в советские годы делал деревянных Чебурашек, — Виктора Васильевича Лазарева. Он так обрадовался интересу к своему творчеству!

В Жигулёвске работает патриот своего города Галина Зяткина. Благодаря ей в коллекции появились необычные для куйбышевской области игрушки из мягкого на ощупь каучука: крокодил «Рокки» и набор персонажей из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

Также она помогла мне обнаружить продукцию Жигулёвского радиозавода – большой металлофон с разноцветными металлическими трубками. Жигулёвский радиозавод участвовал в изготовлении самой популярной электронной игры 1980-х годов «Электроника ИМ-02» («Ну, погоди!»), где волк ловит куриные яйца.

Теперь точно известно: сборочный цех Жигулёвского радиозавода совместно с зеленоградским заводом «Микрон» трудился над созданием микросхем для этих игр.

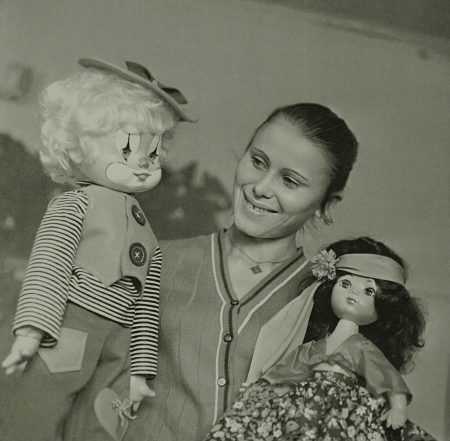

Ветераны самарской фабрики игрушек мне рассказали потрясающую историю о том, как из-за ошибки поставки в ассортименте появилась кукла с именем «Мальвина».

Оказывается, волосы для кукол поступали от подрядчиков, которые однажды перепутали цвет, и вместо белого прислали голубой. Что делать? Проявили смекалку, сшили специальный наряд – платье с панталончиками, — и так на прилавках страны появилась кукла «Мальвина» куйбышевского производства.

Уникальные самарские игрушки

Самая редкая игрушка в моей коллекции, которую я больше нигде и никогда не встречала, – это деревянный лыжник. Выпускал её ГПЗ-4 в начале 1950-х годов.

Игрушка состоит из трассы-трамплина и фигурки лыжника, к каждой лыже которого прикреплены по два деревянных колесика. У основания трассы установлен пружинный механизм со стопором, который при спуске лыжника смещается и подкидывает фигурку.

Примерно 10 лет на ГПЗ-4 делали деревянные игрушки, потом переключились на металлические. Был у них замечательный пароход с тремя трубами. В среднюю вставлялся ключик, чтобы заводить мотор. И самое интересное, что этот пароход плавал. Его даже запускали на Волге.

Единственной проблемой было то, что когда заканчивался завод у парохода, то он останавливался, поэтому на открытой воде их было рискованно испытывать. Пароходов тоже очень мало осталось.

На сохранившихся упаковочных коробках игрушки проставлены даты выпуска — 1950-е годы. Плюс ко всему пароходы железные, и, к сожалению, подвержены коррозии. Это игрушка, которая для меня «в перспективе». Пароход сейчас можно купить в среднем за 25 — 40 тысяч рублей в зависимости от сохранности.

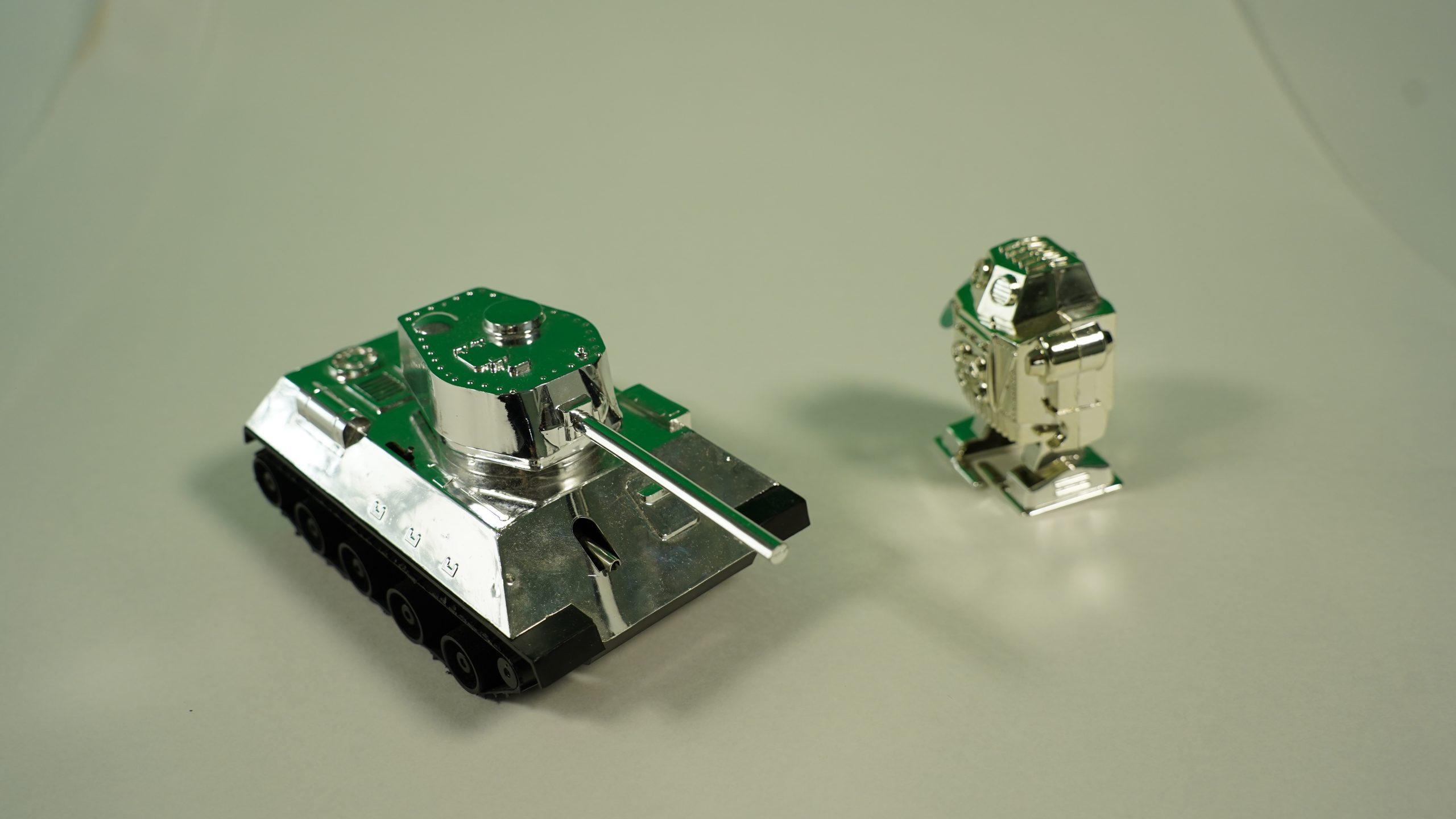

У ГПЗ-4 была ещё одна замечательная игрушка «Планетоход». Он тоже заводной. Форма у него, как у танка, только с куполом. На верхней крышке корпуса смонтированы вращающаяся антенна локатора, куполообразный экран и крышка люка, впереди у «Планетохода» фары и телекамера.

Как только он заводится и начинает движение, локатор начинает вращаться и на внутренней части купола проецируются силуэты спутника, космических кораблей и звезд.

«Планетоход» никогда не падал. Запускаешь его на столе, он доезжает до края, останавливается, разворачивается и едет обратно. Там был установлен специальный щуп, который чувствовал неровность поверхности или её отсутствие.

Кстати, космическая тематика в игрушечной промышленности в СССР стала особенно популярной в 1970-е годы. Марсоходы, луноходы, планетоходы выпускались на многих заводах.

Если мы говорим о редких экземплярах, то самая дорогая игрушка, которую я встречала в продаже, – это металлический грузовик ЗИС–5 или «полуторка» сызранского завода конца 1940-х – начала 1950-х годов.

Грузовик достаточно внушителен по своим размерам: в длину он полметра. Из его отличительных черт — металлические колёса без резины, обратная выпуклость фар и фирменный заводской штамп на решетке радиатора.

Без утрат, без следов реставрации, без ржавчины и в родной краске такая игрушка встречается крайне редко и оценивается более чем в 100 тысяч рублей. У меня такой грузовик есть в коллекции, но без кузова.

Почти никто в городе не знает о продукции, которую выпускал завод «Рейд». А в 1990-е годы он пытался внедрить в производство свой компьютер и джойстик. Таких конструкторов, которые делались на ЗИМе, я тоже больше нигде не встречала. Сборная модель часового конструктора у меня есть.

Теперь про самые популярные. Визитной карточкой нашего региона была, я считаю, сызранская большая машина — модель Ваз 2107 Lada Жигули. Делали её на заводе «Пластик». Её и на программе «Поле Чудес» дарили, и в качестве памятного приза хоккейным командам вручали.

Представляете, это была валюта! Я даже статью в газете нашла, как машины проносили через проходную в 1980-е годы. Журналист гневно рассказывает, как охранник сначала ловил несунов за руку, а потом, за подношение в виде игрушки, пропускал наружу с заветной ношей.

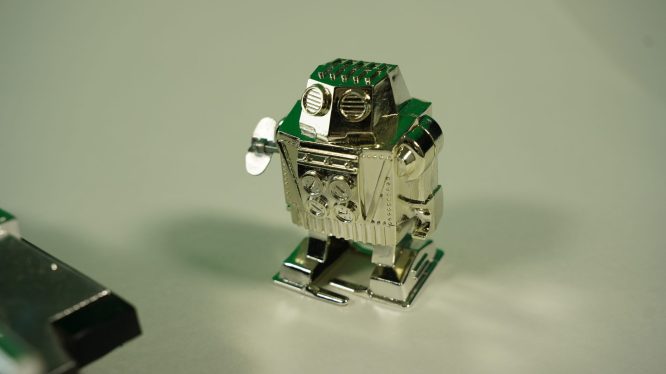

Ещё обязательно стоит отметить грузовик «Ураган», который делали на ВАЗе и, безусловно, шагающий «Робот».

Кстати, «Робот», которого делали на Прогрессе, не уникален. Аналогичных с таким же ходовым механизмом и даже с усиками на ногах делали ещё минимум на пяти заводах. Про нашего «Робота» рассказывают, что он отличался хрупкостью. Как только усики, которые нужны для устойчивости, ломаются, он перестает ходить. Впрочем, нашего робота можно отличить от других по двум особенностям: у него своя наружность и клеймо.

Про «Робота» интересная история. Наших куйбышевский роботов на самом деле было два. Более ранняя модель имела в конструкции нос и уши, позднее эти детали из облика исчезли.

Почему? Оказывается, это было связано с производственным браком: от формы для отливки деталей отломилась вставка, на которой были нос и уши робота. Восстановить деталь в прежнем виде не смогли, поэтому шагающему работу придумали новый образ.

Интересно, что технология заводного механизма была позаимствована в цехах завода им. Масленникова: внутри робота установлена такая же пружина, как и в часах «Победа». Видимо, именно поэтому на груди робота расположены циферблаты часов.

Секрет гоночной «Звёздочки»

Когда собираешь игрушки, естественно, стараешься узнать о них любые подробности. Поэтому сейчас я знаю в деталях несколько историй про особенности производства.

Вот одна из них – про изготовление гоночного автомобиля с искрометом «Звёздочка», который делали на заводе «Прогресс».

Чтобы во время езды автомобиль высекал искру, инженеры рассчитывали мощность заводного двигателя, чтобы хватило и на движение игрушки на определенное расстояние, и на искромет.

Оказалось, что на энергию движения влияют многие факторы, в том числе колеса модели. Поэтому технологи долго подбирали оптимальную ширину наборных шин, делая их тоньше и легче.

Инженер-конструктор завода Михаил Васильевич Кривопалов внутрь автомобиля поместил колесико с наждачным напылением и кремень, которые при соприкосновении высекали искру.

Первые автомобили выпускались цвета «металлик». Для этого на заводе специально была освоена технология напыления металла: сначала машинку покрывали эмалью, в состав которой входил металлический порошок, а затем лаком.

К сожалению, чуть позже машины стали красить в красный, желтый, оранжевый, зеленый и черный цвета, просто для удешевления процесса, и «Звёздочка» была уже не такой нарядной.

«Прогресс» также выпускал и модифицированную модель гоночного болида, которая была похожа на первые спорткары 1950-х годов и состояла полностью из металлических деталей. Она, кстати, в точности повторяла внешний вид игрушечного гоночного автомобиля производства французской фирмы JOUEF, выпущенного в 1953 году.

В куйбышевском варианте автомобиля отсутствовал заводной ключ, которым французская модель приводилась в движение.

На КАТЭКе изготовлением и упаковкой игрушек занимался отдельный цех № 9, где был участок электроизоляционных материалов. Там игрушки изготавливали и упаковывали.

Мне рассказывали, что в цехе работали специальные литьевые машины. Также там стояли чаны с расплавленной пластмассой и мешки полистирола, которые загружались в покрасочный барабан.

После этого масса шла в пресс-форму, где поддерживалась постоянная температура 250 градусов. Отбракованные игрушки отправлялись на переплавку в дробильные установки.

Разработкой детских игрушек на заводе занималось конструкторское бюро по товарам народного потребления под начальством инженера-конструктора Вениамина Ивановича Недвигина.

Как отличить «наши» игрушки от «не наших»

Вообще-то это сложно. Все начинается с расследования. Надо найти клеймо. Есть каталог клейм промышленных предприятий Советского Союза. Но не всё так просто.

Мы консультировались с патентными поверенными, у которых я спрашивала, как обстояли дела с патентным правом в СССР. И выяснилось, что одно и то же клеймо могло стоять на одних и тех же игрушках, которые выпускали разные заводы. В основном, конечно, речь идёт о тех предприятиях, которые относились к одному министерству.

Вот один из примеров: всем известная детская алюминиевая посудка, которую выпускали на авиационном заводе. Представляете, точно такую же посудку делал Иркутский авиационный завод, а также Киевское авиационное объединение.

Почему? Я выяснила. Некоторые предприятия сами выступали инициаторами создания тех или иных моделей игрушек, и тогда они уникальны, а некоторым «спускали» сверху номенклатурный перечень и пресс-формы.

Поэтому когда в одной песочнице детки высыпают посудку – непонятно, что наше, а что нет.

Можно искать игрушку по номенклатуре изделий, но не видя её, трудно быть уверенным в правильности выбора. Например, есть информация, что Куйбышевский троллейбусный ремонтный завод делал игрушечный крупногабаритный действующий экскаватор, но как он выглядел – неизвестно.

Я знаю, что авиационный завод готовился выпускать «магический куб» – отечественный вариант знаменитой венгерской игрушки «Кубик Рубика», на ГПЗ-4 обсуждали возможность создания игрушки «Волшебный экран». Всё это есть в документах. Но сейчас уже невозможно выяснить, были выпущены опытные образцы или нет.

Большая удача, если получается найти игрушку в заводской упаковке, с сохранившейся этикеткой. Правда, существует и поиск от обратного: сначала находится коробка, и только потом ищется игрушка.

В моей коллекции есть коробочка Куйбышевского совнархоза, в которой прежние хозяева хранили пуговицы, а на самом деле это была упаковка от игрушечной миниатюрной швейной машинки.

Пока для меня загадка, как эта игрушка выглядела. Но это только новый стимул для поисковой работы.

Кто больше всех работал на детский ассортимент

Самый продуктивный завод в плане игрушек – КАТЭК. Ассортимент у них был разнообразный. В заводском отчёте за 1990 год перечислены следующие позиции: конструктор, мельница песочная, самосвал (два вида), автомат мягкий, детский сервиз, катамаран, мозаика, ванна, авиаконструктор.

Эти игрушки хорошо рекламировались в своё время. Можно найти много информации в прессе, КАТЭК часто представлял свою продукцию в разных газетах. По этому предприятию сохранилась неплохая архивная база: известен весь перечень их игрушек. В моей коллекции из ассортимента КАТЭКа не хватает только автомата.

Производство их завершилось в начале 1990-х годов. Мне рассказывали старожилы, как непроданные изделия приспосабливали под все, что можно. Чашечки и тарелочки высыпали из коробок и раздавали под пепельницы. Ванночки для пупсиков шли как места хранения для всяких мелочей.

Уже упомянутый мной ГПЗ-4 тоже отличался большим ассортиментом игрушек. Бронетранспортер, танк, лабиринт, настольная игра «Летающие колпачки», пластмассовые конструкторы, контейнеровоз, теплоход, катер.

Конечно, самые классные образцы — это то, чего ни у кого не было. Например, лабиринт с пятью шариками от подшипников внутри, которые нужно было загнать в центр. Кстати, очень сложно.

Завод «Прогресс» в разные годы делал посудку, коляски и санки для кукол, тележки для песка, серсо, птичек из поролона. Завод синтетического спирта выпускал игрушки из пластмассы: кубики, самолетики, ведёрки, пупсов с ванночкой, космонавтов, мозаику, гоночный автомобиль.

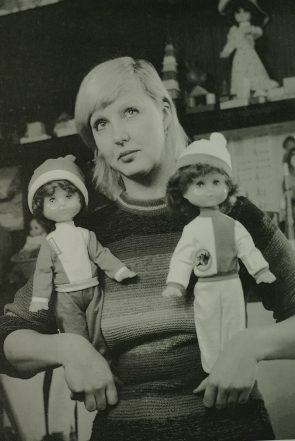

Ну, понятно, что самарская фабрика игрушек априори была заточена на выпуск детского ассортимента. Но там была своя специализация – куклы и резиновые игрушки.

У меня, наверное, полная коллекция резиновых игрушек, которые выпускались на фабрике, причем есть редкие, из так называемых пробных партий. Что-то не понравилось художественному совету, и изделие в тираж не выпускали.

Среди таких экземпляров, например, был мишка, который должен был стать символом Олимпиады-80.

Бывшие сотрудники Куйбышевской фабрики игрушек рассказали, что небольшие игрушки из полиэтилена — енот, заяц, Микки-Маус, пудель — часто вешали на новогодние елки. Делали отверстия в ушках и туда продевали верёвки.

В местных газетах часто можно встретить критические заметки в адрес этой фабрики. В основном речь в них идёт о скудости и повторяемости ассортимента.

Оказывается, 1980 наименований кукол изготавливались по 11 скульптурам, то есть они были похожи друг на друга как две капли воды и отличались только кроем платья. И в заметках покупатели жалуются на бледные красители и ужасные ткани, из которых сшиты платья.

Этому есть объяснение. В отличие от других стран, в СССР не было предприятий, выпускающих ткани специально для нужд кукольников, поэтому на фабрику приходили остатки тканей и те расцветки, которые не пользовались спросом у населения.

Мечта – музей игрушек

Поиски игрушек для коллекции я провожу везде. В фондах Российского государственного архива сохранилась информация о наших соотечественниках-изобретателях, которые получили авторские свидетельства и патенты на игрушки собственного изобретения.

Матвей Соломонович Верткин зарегистрировал патент на игрушки «самоходный погрузчик Верткина М.С.», игрушечные качели и игрушечный строительный кран.

Евгений Владимирович Сычев стал автором игрушки «спускаемый аппарат».

Очень интересная по своей задумке и конструкции игрушка «крылатый шар», разработанная Шоломом Галилеевичем Лившицем.

К сожалению, воочию увидеть эти уникальные игрушки пока не удалось. Возможно, эту статью прочитают родственники изобретателей и помогут восстановить внешний облик игрушек.

Моя большая мечта – создать музей игрушек Куйбышевской области. Думаю, что он мог бы занять своё место в перечне уникальных туристических предложений Самары. Ведь музей игрушек не только окунает в детство, но и погружает в историю места.

Фото предоставлены Анастасией Решетовой

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте