«Дешан»

Как прадед самарского писателя попал на картину «Бурлаки на Волге»

2 909

2 909

,

Валерий Воронков – писатель из Самары, автор 21 книги.

Последняя – исторический приключенческий роман «Дешан», посвящённый его прадеду, бурлаку Василию Павловичу Воронкову, запечатлённому Ильёй Репиным на картине «Бурлаки на Волге».

Валерий Воронков

В разговоре с корреспондентом ДГ Анастасией Кнор Валерий Викторович рассказал эту семейную легенду почти дословно – как помнит, как передавали ему отец, бабушка и тёти.

Бурлачил с 14 лет

В 1967 году, когда мне было всего 13 лет, я узнал о нём, о Дешане. Это мой прадед Василий Воронков.

О нём мне много рассказывали отец, бабушка Анна Васильевна и дочери Дешана. Уже тогда, школьником, я начал собирать сведения о бурлаках. Просто мне было настолько интересно, что мой прадед — на картине Репина «Бурлаки на Волге».

Василий Павлович умер в возрасте 105 или 106 лет. Родился в 1838 или 1839. И в 14 лет уже бурлачил.

А зарабатывали бурлаки очень много. Он, будучи ещё совсем молодым, построил большой дом-пятистенок в Астрадамовке, это село в Симбирской губернии. Я там был. У меня родственников там море. И о нём там все знают, все рассказывают.

Женился он поздно. Пил в меру — никогда не напивался. Очень был крепкий, здоровый.

В Самару перебрался в 1905 году. Ему уже за 60 было. Тогда бурлачество закончилось. Осталось только на притоках, куда пароходы не заходили, и на северных реках.

И вот он устроился на завод фон Вакано грузчиком портовым. Там же был причал. Подходили баржи, и они грузы таскали.

Бюст Фонвизина весил 27 пудов

Был такой интересный эпизод. Один купец привёз бюст Фонвизина. Весил он 27 пудов (почти 450 кг).

Я потом пытался найти, куда его отправляли в Сибирь. Лазил по архивам, но так и не нашёл. Просто хотел в тот город поехать и найти. Вот этот бюст весом 27 пудов тащил мой прадед.

Как была устроена система: две доски, по одной грузчики забегают на палубу, им кидают мешок на «козу», а по другой обратно тащат. Вереница такая.

«Коза» – это такая треугольная штука на спине: плоская к спине, а по нижнему краю выступ, чтобы груз на него поставить можно было. Мешок кидают, и грузчик бежит. Чтобы не на плече, а на спине. Широкие лямки, как у рюкзака.

Так вот, бюст Фонвизина. Чтобы его перетащить, надо было минимум шесть мужиков. А для этого приходилось сходни делать: вбивать сваи в дно Волги. Это дорого.

Вышел купец и говорит: кто пронесёт, тому дам 10 рублей. Ну, мой прадед и ответил: «Давай. Попробую».

10 рублей – это же такие деньги! На 3 рубля можно было корову купить. А тут 10. И ему шесть мужиков подняли бюст, поставили на «козу», привязали, чтобы не упал.

И он вот так рассказывал: «Еле-еле двигал ногами, буквально черепашьим шагом, потому что, если бы упал, не выбрался бы на берег». Рискнул – донёс.

«Дешка» – «Дешан»

Дешан – это прозвище моего прадеда. А почему «Дешан»? Ему в одной кулачной драке братья Маторкины выбили два передних зуба. И он начал шепелявить. А прадед был спорщик заядлый!

У него был пятак здоровый, ещё екатерининский. И он всегда, когда спорил, говорил: «Моя решка!». А вместо «решка» у него получалось «дешка». Так его и прозвали в молодости Дешкой. А когда стал солидным, из уважения переделали в «Дешан».

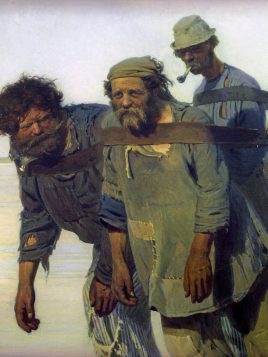

Очень был уважаемым. В артели бурлаков он был «подшишка» — второй по значимости после «шишки» (того, кто идёт первым в упряжке). Он отвечал за питание, казну, зарплату. Дисциплина у них была мощная.

А почему его выбрали? Потому что он был здоровый – ростом около 185 см, очень сильный.

Как только сходил лёд, нанимался бурлаком и ходил в лямке до поздней осени: в Нижний Новгород на ярмарку, в Рыбинск. А когда пароходы «съели» бурлачество — подрабатывал грузчиком в Самаре.

Женился он очень поздно, в конце 1880-х, когда ему было уже за 40. Но детей нарожал много: сыновья Захар и Иван Васильевич (мой дед), три дочери. Захар погиб в борьбе с басмачами. Мой дед в 1942 году.

«Вы не против, если я вас порисую?»

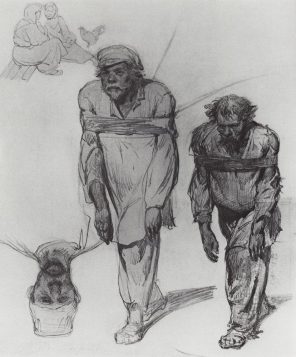

Как он встретился с Репиным? Они были в Ширяево. Стоянка большая, кого-то ждали. И вот подходит к ним мужик и говорит: «Вы не против, если я вас порисую?».

А они сидели без дела и не знали, чем заняться. И он им за час давал пятачок. А на пятачок тогда можно было и закусить, и выпить в кабаке!

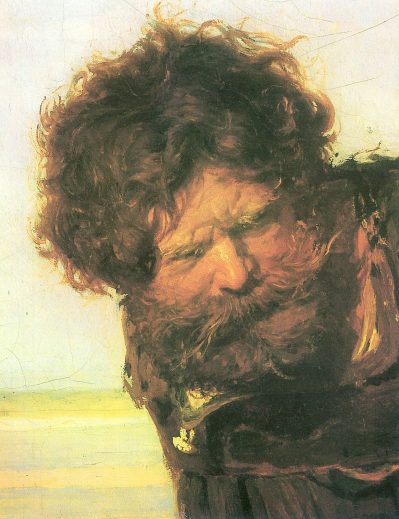

Репин рисовал каждого по отдельности, и по несколько раз. Моему прадеду тогда было около 35 лет.

Он рассказывал: был даже один раз скандал, потому что кому-то не понравилось, что его рисуют. Люди боялись. А у Репина была какая-то бумага с гербовой печатью, от Академии художеств, кажется. Он её показал, и народ успокоился. Потом уже сами к нему потянулись.

И вот, говорит, «несколько раз он меня просил позировать».

Уже в советское время у деда в избе на стене висела репродукция «Бурлаков на Волге». Он всегда показывал: «Вот он я». И все узнавали. Сходство было портретное.

«Обувь первостепенна»

Посмотри на картину: там как будто все в обносках. Но это не значит, что они нищие. Совсем наоборот. Работа эта хорошо оплачивалась. Он в своем селе считался одним из самых зажиточных хозяев.

Прадед рассказывал: «Первое правило бурлаков – хорошая обувь. Это 100%. Не дай бог натрёшь мозоли, поранишь ногу — и всё, ты выбываешь. А один человек если выйдет, это нагрузка на всех остальных. Поэтому мы в этом плане старались».

Кормили их, говорит, «великолепно». У бурлаков обязательно был кашевар. Рыба и мясо всегда. Потому что без этого ты с такой работой не справишься, загнёшься. Каша – с маслом, притом с льняным. Самым дорогим.

Пьющих в артель старались не брать. Если уж такой попадался, то ему деньги на руки не давали. Только после навигации: «Отработал — на, получи». Потому что мог взять, запить и не явиться. А это опять нагрузка на всех.

«Шишку» выбирали из «лихих»

Ещё прадед рассказывал: вожака – или на их языке «шишку» – выбирали обычно из «лихих», из разбойников. Потому что грабежи, нападения на баржи всегда были. Вожак должен был дать отпор. Бурлаки знаешь, как могли «навтыкать».

Когда был попутный ветер, ставили на расшиву паруса и шли под парусом. Ещё у них была лебёдка: там, где берег крутой и нет возможности идти бечевой, отвозили на лодке якорь, кидали вперёд, и за верёвку расшиву подтягивали.

Эти баржи сами по себе не такие уж тяжёлые были, говорил прадед.

Когда началась революция, он уехал в деревню и занялся хозяйством.

«Устал я жить»

А вот как он умер, уже мой отец рассказывал.

Дед погиб в 1942. А Сталин в 1943 году издал указ: детей-сирот погибших офицеров отправлять в Нахимовское и Суворовское училища. Мой отец, кстати, первый выпускник Суворовского. И вот в 1944 году он приехал на побывку в Астрадамовку. Прадеду было 105 лет или даже больше, он сам не помнил точно дату своего рождения.

Отец рассказал: «Поговорил с ним, порадовался он за меня, а потом и заявляет: «Устал я жить. Старшего сына потерял, младшего сына потерял».

Пошёл, на всю зиму наколол дров. Натопил баньку. Помылся. Оделся во всё чистое. И за печкой лёг на лежанку.

Бабушка отцу говорит: «Сашка, иди-ка деда зови – обедать будем». Отец подошёл, а он лежит, свечка в руках на груди. Отец: «Дед, пошли обедать». А тот его гонит: «Не мешай. Хочу умереть».

Отец к бабке. Та говорит: «Ну его, старого, пусть дурачится».

Через час снова посылает: «Хоть к чаю позови». Отец подходит, а он уже умер. Вот так: захотел умереть и умер.

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте