ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ

«Поэтика городского пространства Самары» Сергея Малахова. Продолжение

632

632

,

ДГ продолжает публикацию монографии самарского архитектора и профессора СГАСУ Сергея Малахова «Поэтика городского пространства Самары», написанную в соавторстве с Анной Мишечкиной и Дарьей Романовой. В книге авторы обращаются к исторически сложившейся среде старой Самары как к ценности художественно-изобразительного и художественно-литературного свойства. Первая глава «Поэтики», эссе № 1 — «деревянный дом», эссе № 2 — 6 были опубликованы ранее.

детали самарской архитектуры-1 – эссе №7

«детали самарской архитектуры – взгляд пешехода, вооружённого фотокамерой», публикация в журнале «всё небо» № 3(16) 2001

Я с детских лет обожаю самарские улицы и дворы. Есть какая-то загадка в покоробившихся фасадах, в окнах, провалившихся в снег, стеклах окон, светящихся из глубины, в бездонных глазах кота, напоминающих оранжевые абажуры, самих абажурах, собирающих светлый круг на столе и людей вокруг круга. Деревянный самарский дом наклоняется, словно корабль, и в этом своем наклонении обретает движение в сторону неведомой мне Земли. Туда же, наверное, направились дома посолидней, дредноуты анархистского флота, стилистические императивы которых в равной степени смешали войну и мир, интеллект и откровенный кураж. Купцы призывали профессионалов, чтобы украсить свой дом, что, впрочем, отнюдь не мешало проявлять соавторскую инициативу. Дух Собакевича и дух Головкина (читай — самарского Гауэля) крушили и дополняли друг друга. Последствия такого рода «цусим» и «версалей» я вижу теперь на улицах Куйбышевской и Ленинградской, «Бродвее» в форме креста, а за парадными каменными декорациями — мир без всяких амбиций. Контраст двух состояний дома — улицы и двора — прекрасная иллюстрация самарской манеры богатого образа жизни. В деревянной слободке отношения проще, а поэтому «архитектура» легко продляется с фасада в закоулки двора, дерево — материал, адаптируемый дворовым пространством, а также каждым его обитателем, начиная с кота Тимофея и заканчивая алкоголиком Сашей. Вон, Саша тащит лестницу, чтобы снять с липы кота, вокруг собираются зрители, вход в театр свободный, а это немаловажный мотив. У Старого города, как я выяснил со временем, на самом деле не очень сложный исходный замысел. Это совсем не то, что сейчас, когда никому не известно, что делать с этой невероятно запутанной системой, где все непрерывно ломается и трещит, где люди и машины, смог и товары, информация и радиоволны, добрые и злые — перемешались в вавилонском столпотворении. Саша здесь не поможет, а тем более — умные специалисты. Здесь нужна какая-то третья сила, особый разум, еще одна попытка природы сделать человека разумным. В Старом городе жили люди, представляющие мироздание как функционально обоснованную данность, и мало кому приходило в голову нарушать сложившиеся уклады, изобретая квадратное колесо, равно как и дом круглой формы в ряду совсем нормальных прямоугольных домов. Нас привлекает Старый город, как выясняется, особым многообразием, но парадокс заключается в том, что исходные правила, породившие эту сложность, были очень просты и понятны. Богатые дома строились ближе к центру, народ попроще селился на окраинных улицах. Кварталы имели прямоугольную форму, и все, что далее появлялось в них, изначально представляло собой прямоугольный объем. Каждый дом по сути становился центром небольшой усадьбы или домовладения. Главный дом выходил на улицу, а всякие летние кухни, флигели и хозпостройки располагались по периметру дворового пространства. Традиционный самарский дом чаще всего строился двухэтажным, часто первый этаж возводился из кирпича, а второй -из деревянных

конструкций. Со стороны улицы устраивался парадный вход. Все социальные позиции домовладельца легко прочитывались на уличной декорации дома. Улица — пространство для общественного диалога и презентаций, двор — для работы и отдыха. С точки зрения архитектуры метод был ясен как дважды два: сначала — функциональный объем, потом — всякие детали, понятые как украшения. Дух современной архитектуры в Самаре был представлен только памятниками модерна, так как только в модерне пространство как архитектурная задача становится предметом для проектирования. Деталь в модерне органично произрастает из формы. Деталь традиционного дома откровенно работает как символ или декоративная обработка элементов эволюционно сложившейся функционально-конструктивной системы. Деталь — это то, что подключает обитателя к своеобразному общественному соглашению, означающему одновременно, что ты не должен быть безразличным к эстетическому коду взаимных коммуникаций, тебе запрещается строить стены, не говорящие ни о чем, но при этом никому не нужно, чтобы ты начал общаться на неизвестном тебе языке. Так было это все задумано и так, возможно бы, продолжалось, если бы сохранились те самые отношения, когда улица и двор объединяли людей в большую театральную труппу. Возможно, что прежние пьесы спонтанно готовились самими же исполнителями, следуя жанру драмы. Однако, как во всякой сложившейся культуре, драма не обязательно перерастала в трагедию. Теперь-то я понимаю, насколько несерьезными были обвинения соседей в адрес старухи Лукерьи, вечной склочницы и даже сквалыги, — по сравнению с сегодняшним «статус кво» начальника микрорайонного ЖЭУ.

Прогресс российского общества поставил жирную точку на обусловленных традиционной культурой вариантах общения человека с городом, спектакль отзвучал, декорации обветшали, оставшиеся актеры разбрелись кто куда. По старому городу теперь как в «зоне» путешествуют туристы, сталкеры, исследователи и проповедники «старины». Большинство из оставшихся обитателей самарских кварталов мечтают о переселении в современные квартиры со всеми удобствами, отвергая жизнь среди декораций, то есть отвергая устои традиционной культуры: крыльцо с удобными скамьями, палисадник перед окном, ставни, наличник, как бы венчающий взгляд из окна. И само окно, глубоко персональный имидж которого обязан ассоциативному сходству с иконой, а значит — с автопортретом, помещенным в изображение Бога. Оформляя изображение Бога,человек начинает смотреть сквозь него на мир за окном своего жилища. Каждый жест, каждая деталь традиционного дома глубоко символичны, но если бы спросили плотника, как ЭТО вышло, вряд ли бы он сумел объяснить. И вот я блуждаю по улицам, заглядываю в окна, приоткрываю калитки, иногда проникаю во дворы, заросшие сиренью, тополиными побегами, американским кленом, и сам себя ощущаю при этом американским шпионом. Три старушенции, усевшись.в проеме сводчатого проезда на очень низкие лавочки, понимающе кивают: его, мол, наличники интересуют, а не когда нам квартиры дадут. Технология всяких узоров, оформляющих карнизы и наличники деревянных фасадов, называется официальным термином «русская пропильная резьба». Две системы со своей терминологией далее совмещаются в описаниях украшений самарского дома. Одна система восходит к античному ордеру, другая к русской избе, в частности — к северному типу русских домов. Античный ордер дает нам завершенный комплект элементов. Колонна и балка в этой системе играют ключевую роль. Две колонны образуют портал, портал – то же самое, что и наличник окна, и то же самое, что триумфальная арка или дверца шкафа. В точке опирания балки на колонну возникает капитель, то есть художественно оформленный эпизод (узел) столкновения двух конструкций. Венчает ордерную систему карниз или фронтон, а всякие метопы, триглифы, симы, каблучки, скоции, эхины, волюты, картуши, пилястры и ризолиты – все из той же самой истории про античный ордер. Храм здесь – предыстория дома, хотя на самом деле храм – это тоже дом. Античный ордер в большей степени ассоциируется с эклектикой и классицизмом. Сначала ордер олицетворяет происхождение и власть, ну а потом, тех, кто пристроился к ней. Купцы, начиная с Александровской реформы, успешно рядятся в ионический или коринфский ордер, чтобы не подумали, что они родились в овине. Хотя именно в этом эпизоде ничего, как выяснилось, зазорного нет. А северная архитектура – это большие срубовые дома и церкви; оттуда распространяются термины, воплощающие через соответствующие понятия опыт плотников-мастеровых. Здесь – причелины, курицы, водотоки, и далее — повалы, щипцы, охлупени, бочки, подзоры и прочее, в том же духе. Кто был на Севере, тот знает, что в тамошней народной архитектуре украшения как бы происходят из самой конструкции, носят более объемный характер, чем на волжском левобережье с его степными и восточными ароматами жизни. Пропильная резьба создает пространственные слои, между стеной и декором — воздушный зазор, который в солнечные дни оживает прозрачной тенью. Я бы назвал такую игру со стеной пространственной графикой. Мотивы такой резьбы пытался исследовать Емельян Гурьянов. Змеи, птицы, драконы, лошади и цветы — вот,

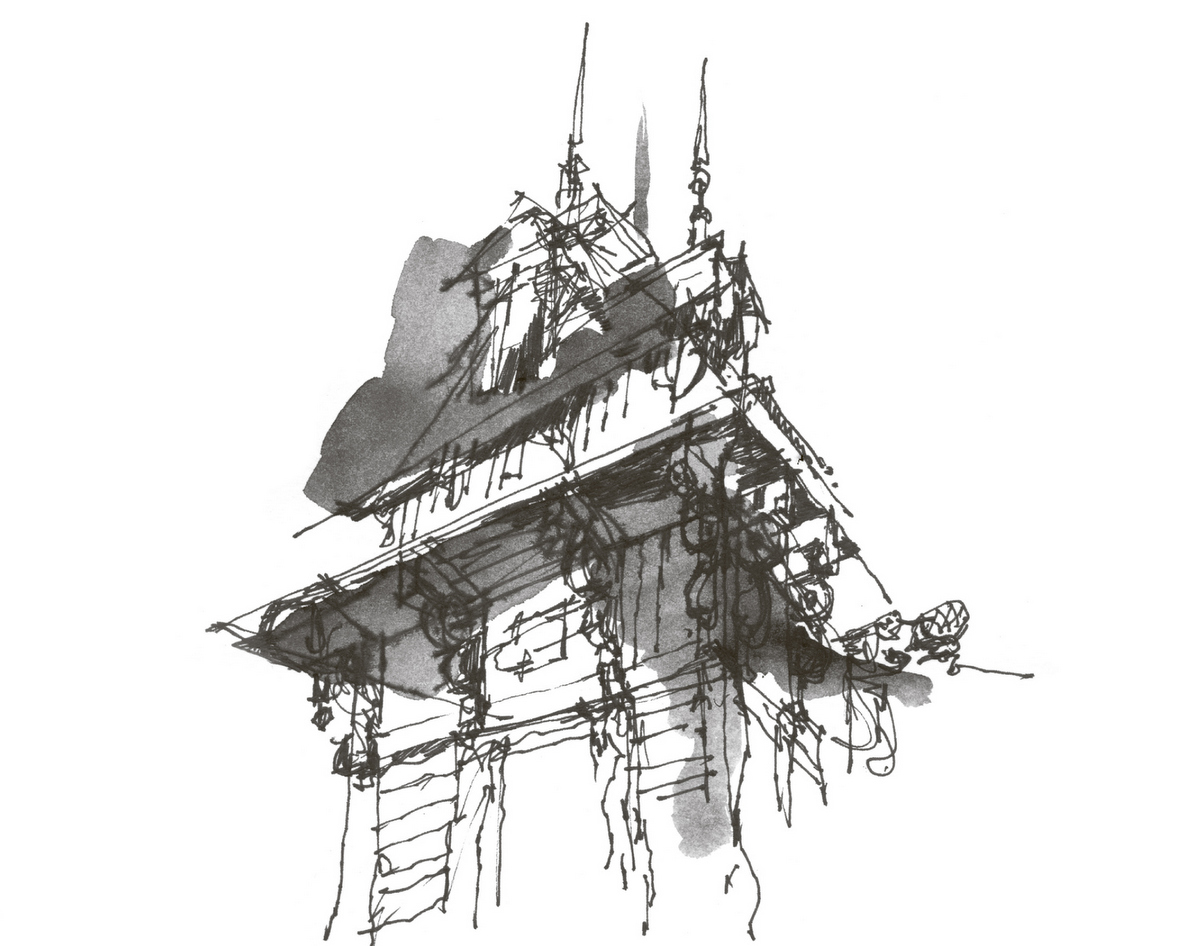

вероятно, преобладающие сюжеты, доступные творческому воображению и исторической памяти плотника. Не все эти игры ограничивались работой с лобзиком. Кое-где попадаются примеры рельефной резьбы, значительно реже – скульптурной. Дело, разумеется, не только в резьбе, но и в создании всей конструктивно-композиционной структуры детали или фрагмента. А это означает — количество причелин или подзорных досок, объем наличника и величину выноса кровли, и далее – архитектуру акцента, образуемого в любых ключевых участках фасада. Деревянные украшения – тонкий поверхностный слой самарского дома –относятся именно к его уличной маске. Кокетливый макияж. Суровая правда самоидентификации. Эркер и угловая башня — напоминания об эпохе, когда дом представлял собой маленькую копию города, понятого как крепость. Эти штуки требуют более основательных разработок конструкции. Эркер красиво материализует идею кронштейна, в башне нас занимает устройство шатра и шпиля. Был бы я Карлсоном, устроил бы дом внутри такого шатра. На самом деле, за красивой оболочкой — сложные пересечения стропил и раскосов. Пространство дома не было предметом архитектурной работы: комнаты как комнаты, а шатры — дань диалогу с городом. С годами, правда, внутри самарских дворов произошли существенные изменения. В результате двор приобрел свойства пространства, то есть перестал быть простой территорией. Причиной подобных метаморфоз явился спонтанный процесс изменения и достройки домов. Люди обживали дом и двор, внося в них самые парадоксальные элементы. Общим знаменателем формирующегося стиля стали запущенность и разруха. Дом теперь перекошен, сени почти отвалились, наличники осыпаются, словно осенние листья, я брожу среди этих руин, прощаясь с уходящей любовью. Прощаясь навсегда. Мне дорого здесь теперь все, и я не делаю больше разницы между заботливо выкрашенным навершием наличника, остатками роскошного фриза, перекошенными воротами и поленицей. Моя фотокамера готова работать на каждом миллиметре этой живой материи. Ценности здесь смешались. Труд скульптора и мастерового, обитателя и прохожего таинственным образом ассоциированы в единое изображение, из которого мне уже не вычеркнуть объявление на заборе, вывеску магазина, керамический изолятор электропроводки, кота, двойное обозначение улицы, щель, щеколду, пружину и, наконец, — особую фактуру обветшавших досок. В это изображение органично вписываются усталые лица: гипсовые и живые. Покровители торговли, нимфы, наяды и силачи. Музы и львы, пиктограммы и листья аканфа. Атлантида не утонула. Она превратилась в пространство изображения. В пространство уходящей любви.

вероятно, преобладающие сюжеты, доступные творческому воображению и исторической памяти плотника. Не все эти игры ограничивались работой с лобзиком. Кое-где попадаются примеры рельефной резьбы, значительно реже – скульптурной. Дело, разумеется, не только в резьбе, но и в создании всей конструктивно-композиционной структуры детали или фрагмента. А это означает — количество причелин или подзорных досок, объем наличника и величину выноса кровли, и далее – архитектуру акцента, образуемого в любых ключевых участках фасада. Деревянные украшения – тонкий поверхностный слой самарского дома –относятся именно к его уличной маске. Кокетливый макияж. Суровая правда самоидентификации. Эркер и угловая башня — напоминания об эпохе, когда дом представлял собой маленькую копию города, понятого как крепость. Эти штуки требуют более основательных разработок конструкции. Эркер красиво материализует идею кронштейна, в башне нас занимает устройство шатра и шпиля. Был бы я Карлсоном, устроил бы дом внутри такого шатра. На самом деле, за красивой оболочкой — сложные пересечения стропил и раскосов. Пространство дома не было предметом архитектурной работы: комнаты как комнаты, а шатры — дань диалогу с городом. С годами, правда, внутри самарских дворов произошли существенные изменения. В результате двор приобрел свойства пространства, то есть перестал быть простой территорией. Причиной подобных метаморфоз явился спонтанный процесс изменения и достройки домов. Люди обживали дом и двор, внося в них самые парадоксальные элементы. Общим знаменателем формирующегося стиля стали запущенность и разруха. Дом теперь перекошен, сени почти отвалились, наличники осыпаются, словно осенние листья, я брожу среди этих руин, прощаясь с уходящей любовью. Прощаясь навсегда. Мне дорого здесь теперь все, и я не делаю больше разницы между заботливо выкрашенным навершием наличника, остатками роскошного фриза, перекошенными воротами и поленицей. Моя фотокамера готова работать на каждом миллиметре этой живой материи. Ценности здесь смешались. Труд скульптора и мастерового, обитателя и прохожего таинственным образом ассоциированы в единое изображение, из которого мне уже не вычеркнуть объявление на заборе, вывеску магазина, керамический изолятор электропроводки, кота, двойное обозначение улицы, щель, щеколду, пружину и, наконец, — особую фактуру обветшавших досок. В это изображение органично вписываются усталые лица: гипсовые и живые. Покровители торговли, нимфы, наяды и силачи. Музы и львы, пиктограммы и листья аканфа. Атлантида не утонула. Она превратилась в пространство изображения. В пространство уходящей любви.