«Надо мыслить не кварталами, а подворьями»

Архитектор Ирина Фишман о потенциале Старой Самары, кошмаре на площади Славы и вере в людей

3 365

3 365

,

8 октября в лектории «Станкозавода», можно сказать, незаметно прошло очень важное для Самары мероприятие — презентация «Сводного стандарта благоустройства территорий общего пользования исторического поселения Самары».

Документ подготовил коллектив «ТМ/бюро» под руководством Александра Шуткина и Иры Фишман в рамках научно-исследовательской работы «Концепция устойчивого развития исторического поселения (далее — ИП) Самара», которой последние 3 года в качестве генподрядчика занимается коллектив Самарского политеха.

Впервые архитекторы предложили взглянуть на общественные пространства исторического центра комплексно и с учётом историко-культурного контекста.

Авторы считают, что существующим документам, а именно «Правилам благоустройства г.о. Самара (редакция 2025 г.)», «Методическим рекомендациям по уходу и содержанию благоустроенных территорий Самарской области» (2023 г.), требованиям «Объединенной зоны охраны ОКН в границах ИП», не хватает трёх ключевых качеств: Контекста, Стратегии и Наглядности.

На фото — Ирина Фишман, автор фото: Екатерина Ершова

Об особенностях работы над Стандартом благоустройства исторического поселения и его дальнейшей административной судьбе корреспондент ДГ Анастасия Кнор поговорила с главным архитектором проектов «ТМ/бюро» Ириной Фишман.

— Ира, документ на 565 страницах, который ты представила, на самом деле вы не обязаны были делать в рамках работы с Политехом. Это твой личный перфекционизм?

— Наверное, да, потому что, буду честна, это работа мечты. Мы прекрасно знали, что её стоимость раз в 10 больше того, что мы получим в рамках контракта с Политехом.

Но сознательно пошли на это, потому что понимали: если не мы, то кто это сделает с тем качеством, с которым эта работа должна быть сделана.

И мы уверены, что сейчас её нужно активно продвигать для того, чтобы она вошла в практическую плоскость и не осталась лежать где-то на полке, никому не нужной, как это зачастую бывает с разными стратегиями развития.

— Я хорошо помню, с каким вниманием администрация города подходила к разработке концепции развития исторического поселения 3 года назад. Помню эти еженедельные совещания у Елены Лапушкиной. И поначалу всё это так как-то дружно и энергично шло, а потом, по-моему, спустилось на тормозах. Или я не права?

— Да, есть такое. Причина в том, что произошла смена команды в городе и в области.

Я думаю, что новая команда в принципе не очень понимает суть работы по историческому поселению (иногда мы для краткости будем называть историческое поселение ИП). И Градостроительные регламенты до сих пор ещё не приняты, хотя они уже сделаны.

Но мы убеждены в важности и необходимости этой работы, поэтому и решились потратить на неё столько собственных ресурсов, и выдали реальный результат – не очередную нечитабельную «абстракцию», а наглядный, красивый и удобный для использования документ.

Сейчас, на наш взгляд, главная задача — убедить в этом заказчика, который пусть и поменялся составом, но формально это тот же заказчик, это – администрация города.

— Сколько шла работа по созданию Стандарта благоустройства?

— Мы заключили контракт в октябре 2024 года. В целом, активной работы было порядка 10 месяцев, коллективом из 5 человек.

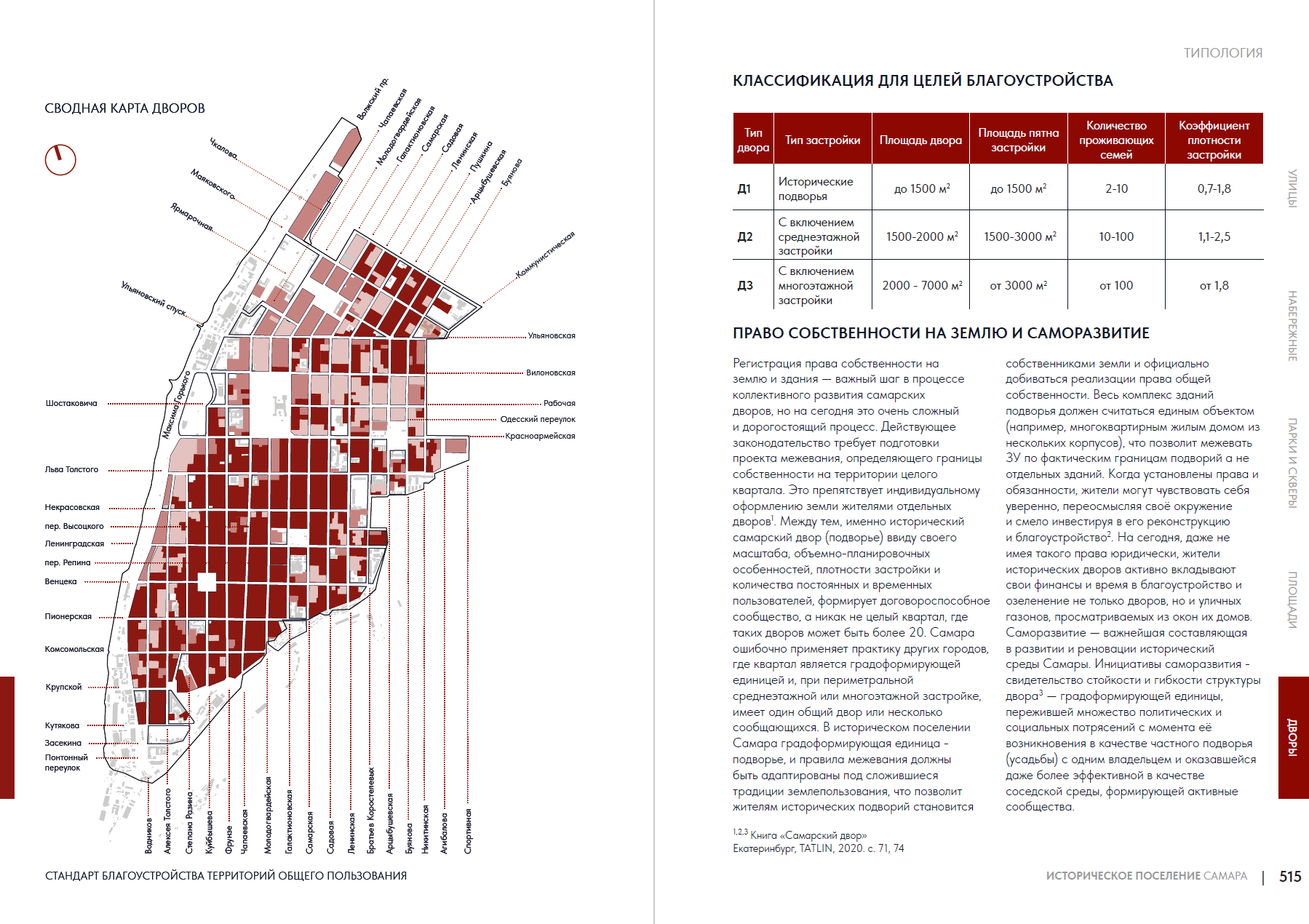

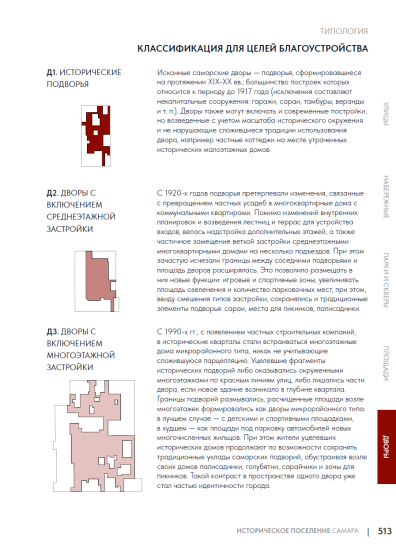

У нас есть 5 основных частей стандарта: улицы, набережные, парки и скверы, площади и дворы, а также два приложения – Решения по благоустройству и Палитра элементов благоустройства.

Мы постарались равномерно распределить эти направления между архитекторами. Я структурировала всю работу и курировала её идеологически, писала и выверяла ключевые тексты, касающиеся акцентирования проблем и постановки задач.

— Расскажи, что такое вообще этот стандарт, который вы сделали.

Если сложными словами, то это методический документ, устанавливающий рекомендации по разработке и реализации проектов благоустройства территорий общего пользования.

Если простыми словами, я бы сказала так: это единая стратегия благоустройства общественных пространств исторического поселения, которая привязана к историко-культурному контексту территории (то есть истории места и сложившимся градостроительным традициям) и при этом задает высокий уровень качества, опираясь на лучшие мировые практики.

Стандарт позволит создавать действительно качественную среду, не завися от выбора конкретного подрядчика или проектировщика. Потому что это всегда является проблемой, абсолютно всегда!

Какие-то совершенно случайные люди заходят на проектирование знаковых общественных пространств нашего города. И мы прекрасно видим, что из этого получается. Яркий пример из прошлого — когда в 2017 году «уделали» набережную у Ладьи.

То, что мы сделали, по сути – универсальный фильтр, через который должен будет пройти любой проектировщик и подрядчик, и он будет вынужден соблюдать важные для города ценности и заданный Стандартом уровень качества.

Чтобы общественные пространства в историческом поселении сохраняли свою локальную идентичность, были удобными, красивыми и соответствовали лучшими мировыми практикам.

Я всегда очень расстраиваюсь, когда мне запрещают сравнивать Самару с такими прекрасными городами, как Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Новый Орлеан или Стокгольм. Я же не просто так сравниваю – я считаю, что это одного порядка города. Я в этом абсолютно уверена.

Но я вижу, что, к сожалению, очень многие люди из управленческой команды не понимают этого. Когда нам говорят: зачем вам так много памятников и такая плотная историческая среда, посмотрите — в Нижнем Новгороде осталось, условно, пять с половиной улиц и Заповедные кварталы, и этого достаточно.

У тех, кто так рассуждает, просто нет понимания, насколько исторический центр Самары уникален в масштабах всей страны, насколько он может капитализировать территорию вообще всего города.

Также было в истории с Фабрикой-кухней. Самара – не рядовой город, к ней нельзя применять рядовые решения. То, что у нас в таком количестве сохранилась историческая среда, – наше благословение, а не проблема.

— Как ты думаешь, какие должны быть управленческие решения, какой должен быть благоприятный бюрократический ландшафт, чтобы этот Стандарт мог быть принят?

— Сейчас нужно прежде всего принять результат научно-исследовательской работы, и вывесить текущую версию Стандарта в открытый доступ.

Сразу после этого достаточно будет просто запустить доработку Стандарта в рамках нового контракта до статуса рабочего документа, который можно будет принять соответствующим постановлением правительства.

Может потребоваться несколько месяцев на то, чтобы дополнить документ необходимыми разделами и пропустить его через все фильтры профильных городских и региональных ведомств и экспертных сообществ, провести общественные обсуждения и получить всестороннюю обратную связь, внести необходимые правки.

Я на презентации представила общую структуру и систему ценностей Стандарта. Там очень много частностей, которые нужно обсуждать, которые касаются решений по конкретным территориям.

На самом деле, если город и регион будут заинтересованы, Стандарт можно будет ввести в практическую плоскость максимально в течение года.

— Каким разделам в стратегии вы посвятили самое большое количество времени?

— Очень много времени мы посвятили площадям. Их оказалось невозможно разбить на типы — каждая площадь уникальна, и каждую из восьми площадей ИП мы рассматривали отдельно.

Довольно сложно было сохранить баланс и не скатиться в проектирование – при работе над Стандартом ты ещё не должен проектировать, но должен задать правильный вектор. Это было тяжело, потому что каждая площадь, естественно, имеет свой очень сложный контекст: историко-культурный, социальный, транспортный.

Мы были на связи с Артемием Ярчевским [московский урбанист, с октября 2025 года — директор АНО «Самара. Транспорт, удобный для жизни»], который участвует сейчас в разработке региональной транспортной стратегии.

Мы старались все-таки как-то синхронизироваться. Но дело в том, что и у них ещё не утверждена эта работа, и у нас она формально является частью научного исследования. Поэтому я считаю, что как раз на этапе доработки документа и получится все эти параллельные работы выявить и учесть.

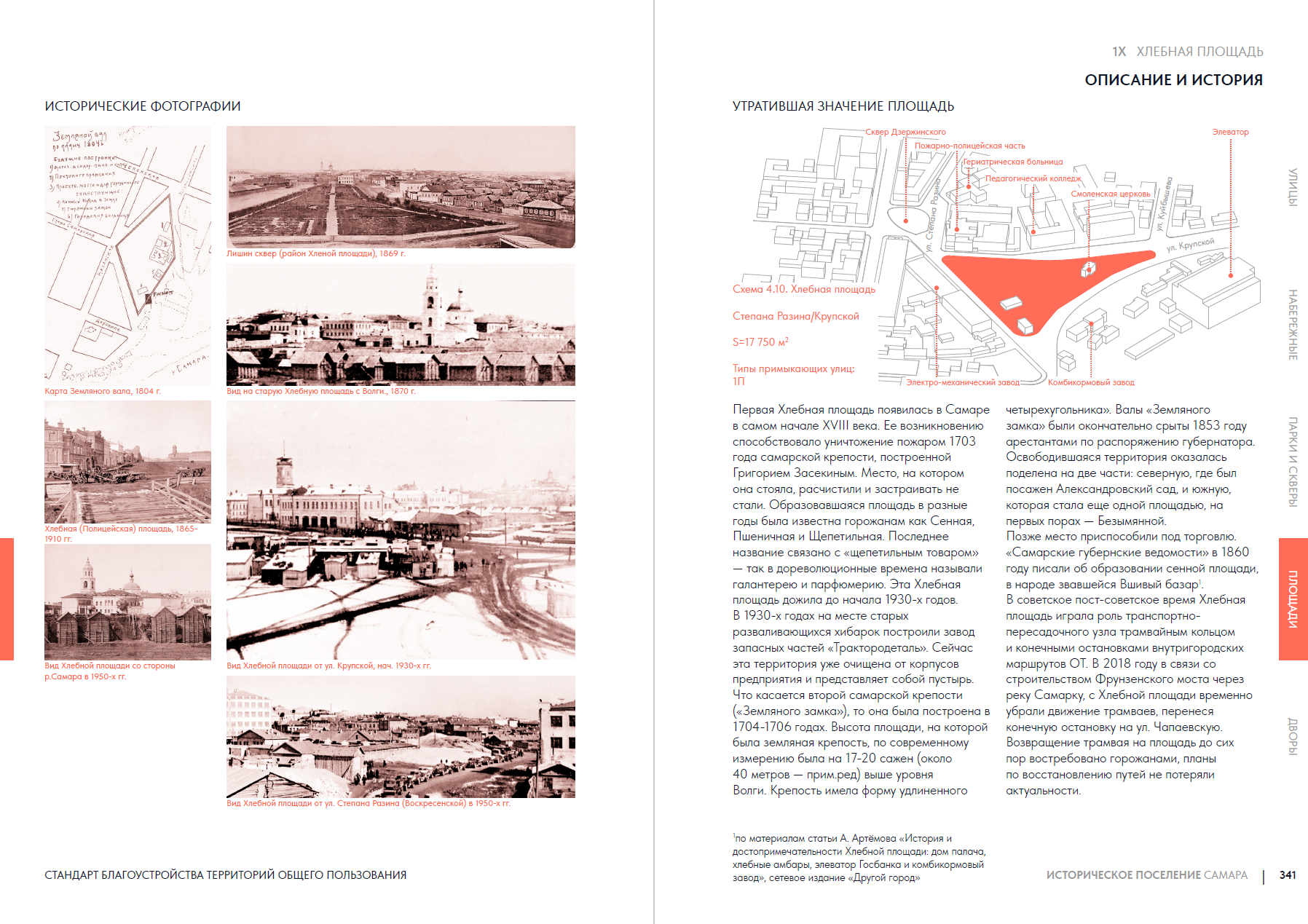

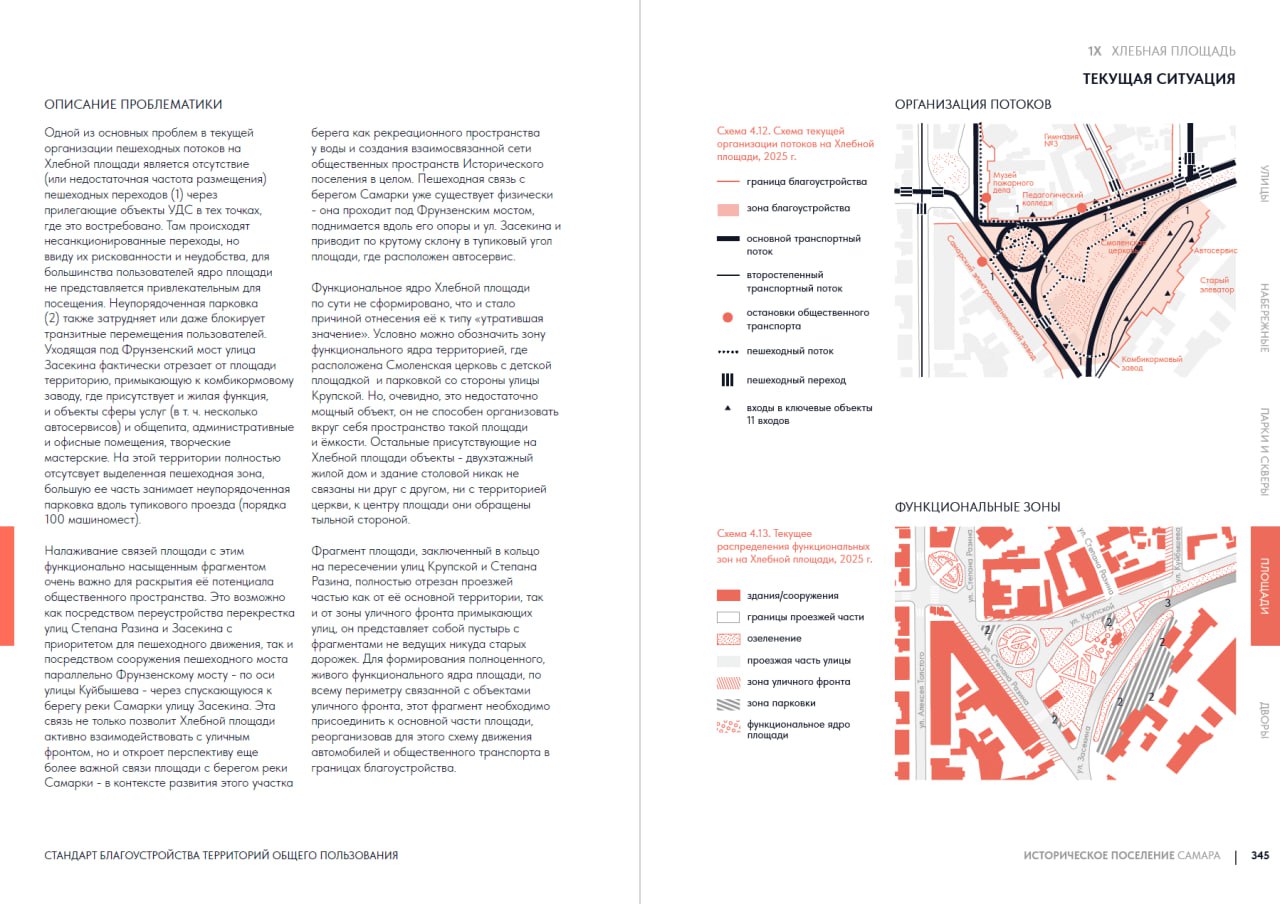

— Ты в своей презентации сделала акцент на двух площадях: Хлебной и площади Славы. Можно я попрошу тебя рассказать, что ваша команда видит в этих объектах проблемного и как их можно поправить?

— Хлебная площадь, в принципе, сейчас совершенно выключена из городского контекста. Самая главная ее проблема — она отрезана. Причем она отрезана как физически, по улице Засекина, которая ушла вниз, под мост, так и функционально, потому что если раньше туда приходил трамвай и там было какое-то бурление жизни, то сейчас там вообще ничего нет.

Мы общались со специалистами по транспорту, и в основном профессионалы приходят к выводу, что трамвай туда нужно вернуть — первое, и второе — что площадь надо связать с остальной частью города.

Мы увидели прекрасную возможность сделать пешеходную связь прямо по оси улицы Куйбышева, как раз над улицей Засекина. По-моему, это очень важная история – ведь сейчас главная улица ИП здесь приводит в тупик.

Мы не один раз обошли всю территорию пешком, и увидели также пока не очевидную, но обладающую огромным потенциалом пешеходную связь с набережной Самарки.

Спускаемся по Молодогвардейской, идём вдоль старой железной дороги в сторону Элеватора, поднимаемся под Фрунзенским мостом и оказываемся на Хлебной площади – переходим над улицей Засекина – и вот мы уже идём по улице Куйбышева.

Потенциально это очень крутая часть всего каркаса общественных пространств исторического поселения.

У Хлебной площади есть большой потенциал транспортно-пересадочного узла для того, чтобы, например, пригородный транспорт с южной стороны не запускать на площадь Революции, которая вся в хаосе постоянно кружащихся по ней автобусов и четырех остановок, которые в таком количестве там не нужны.

В данном случае «Хлебка» может эту часть жизни оттуда забрать и стать удобным ТПУ. С другой стороны, конечно, там должна быть проявлена археологическая история, этот мощный пласт, который сейчас никому не виден.

Мы, конечно, видим какие-то попытки властей эту территорию оживить, но вот эти рандомно падающие на нее церкви, детские площадки или что-то ещё — просто набор не связанных друг с другом кусочков «тетриса», они не формируют единого функционального ядра площади.

Ещё надо как минимум «сшить» в единую плоскость все эти треугольники, круги и полоски, отрезанные друг от друга проезжей частью, и позволить тому активному уличному фронту, который там есть со стороны Самарки, получить развитие.

Очень много было споров по проекту обводной дороги, которая может пройти по берегу Самары. И здесь я совершенно согласна с Артемием Ярчевским – прекрасным специалистом по транспорту и искренним фанатом нашего города, который считает, что совершенно не обязательно делать магистраль по берегу.

Мы с ним обсуждали, как за счёт внутренней сетки улиц спокойно можно развести все транспортные потоки. Поэтому мне бы, конечно, хотелось в дальнейшем (будем верить, что случится доработка этого документа) уже работать в команде с транспортниками.

У нас есть хороший опыт, когда мы делали проект благоустройства улицы Большой Доргомиловской и Смоленской площади перед зданием МИД в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году.

Мы как раз очень плотно работали с транспортниками. Они нам выдавали свои расчёты, мы дальше их укладывали в рамки стандартов, чтобы там можно было устроить 8 требуемых полос движения и, вместе с тем, сделать улицу комфортной не только для водителей, но и для пешеходов, пользователей СИМ, владельцев коммерческих помещений и жителей окружающих домов.

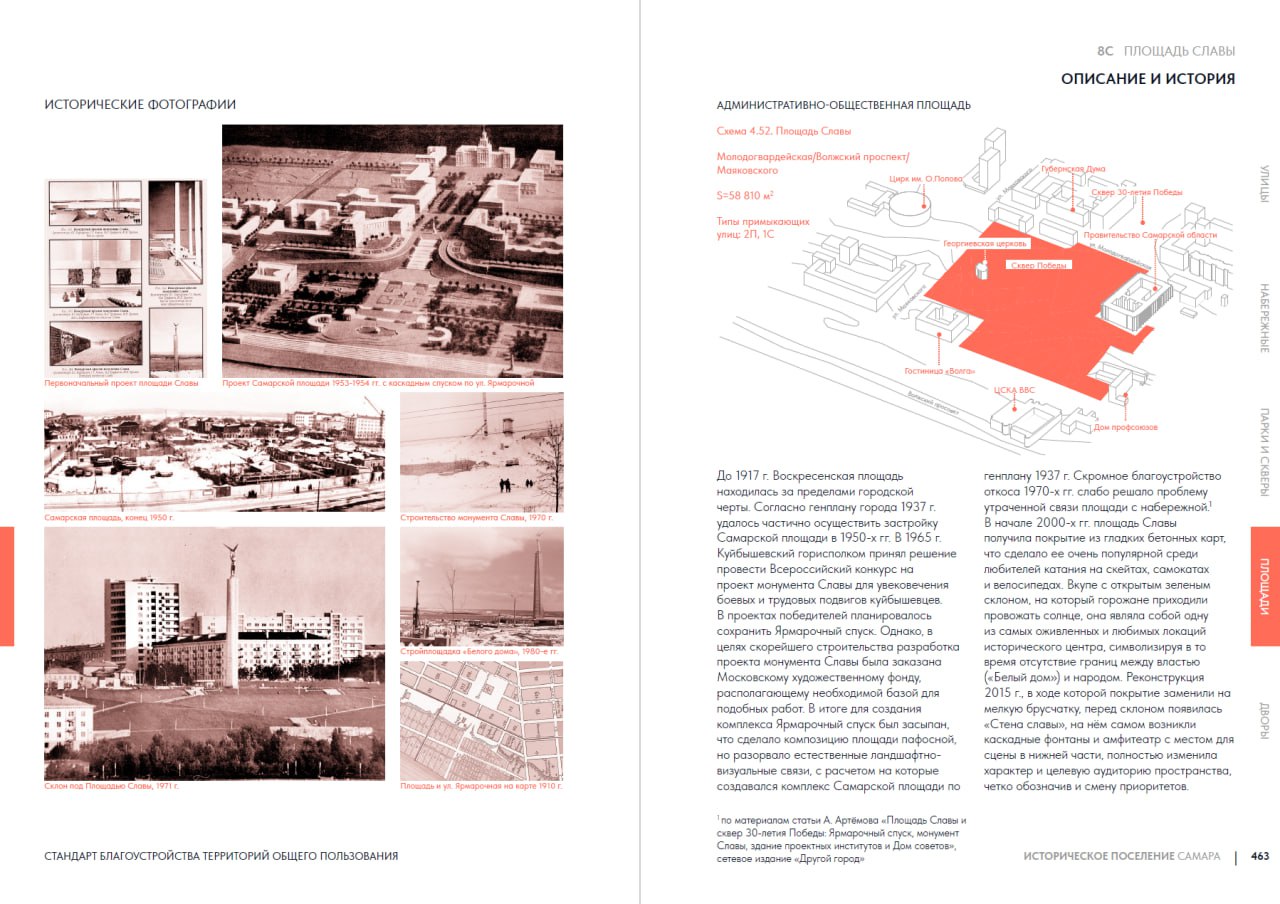

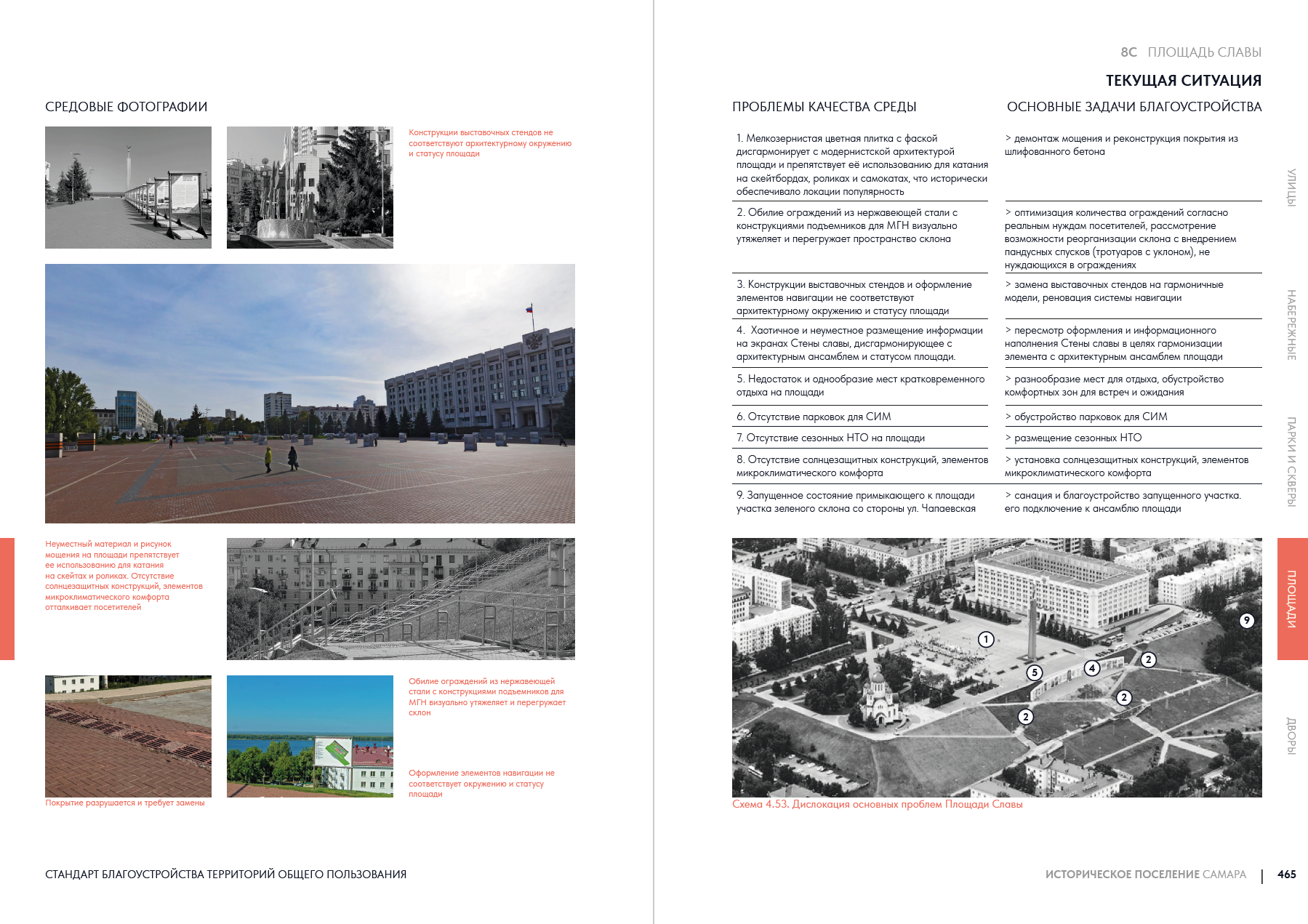

— А что не так с площадью Славы?

— Там всё не так пошло, начиная с 2015 года. Мы прекрасно это понимаем.

Площадь Славы, она же какая? Идеологически это модернистский объект с асимметричной объемно-планировочной композицией, полностью открытый для людей.

Это была прекрасная площадка, свободная, где с одной стороны у нас стоит «Белый дом» и там сидит власть, с другой стороны люди катаются на скейтах, и никого это не смущает, все легко уживаются вместе.

Такая демократическая идиллия, в том числе абсолютно свободный спуск на склон.

Мы понимаем, что уже давно появилась эта стена. То, что с ней сейчас происходит, — кошмар. Когда на нескольких экранах насквозь запускается странная нечитаемая информация.

Если мы посмотрим исторические материалы, старые фотографии, то увидим принципиально иное благоустройство. Там, например, были уникальные модернистские фонари, гладкое бетонное покрытие и другие решения, подчеркивавшие этот крутой архитектурно-градостроительный ансамбль.

С точки зрения сценариев тоже всё было иначе. Неуместная мелкая красная плитка с фаской, которая там сейчас лежит, не позволяет практиковать те же катания на скейтах или роликах.

Произошла смена идеологии, теперь площадь пустая, она «дохлая», там просто нечего делать. Летом это выжженное поле.

Я застала начало 2000-х годов, когда это было супер-живое место. Все мы после университета шли сюда и сидели на зелёном склоне с видом на Волгу, и нам не нужны были ни амфитеатры, ни стены, ни скамейки.

И, кстати, когда мы смотрим на современный мировой опыт, то видим, что все приходят к этому — людям в большинстве случаев нужен просто хорошо засаженный зеленый склон, на котором можно присесть, и не надо повсюду городить бетонные ступени.

Автор фото: Сергей Стребков

Я помню, как мы даже зимой приезжали на площадь покружиться на великах, а со склона катались на ледянках. Да, в последние годы зимой там работает лучший в городе каток, но в остальное время она мёртвая.

Вот это её главная проблема, и средствами благоустройства можно сделать так, чтобы она, во-первых, ожила, а во-вторых, чтобы она вернула свой гармоничный исконный образ.

— Там же полированный бетон лежит под этой красной плиткой на самом деле.

— Конечно, по американской технологии. Нам довелось пару раз побывать в Америке, и нас там очень заинтересовали бетонные тротуары и площади.

И у вас есть прекрасная статья в ДГ, которую мы читали, где подробно про это все рассказывается. Крутейшая технология. Покрытие, которое лежит сейчас под плиткой, было рассчитано на 50 лет. А срок службы бетонных тротуаров в США — более 80 лет.

Конечно, там могут ремонтировать иногда отдельные фрагменты, но в целом положили его один раз, и до 80 лет он лежит себе и всё. Ну, нам же такое не интересно, асфальт-то мы можем каждый год перекладывать, как и плитку, и выделять на это средства.

— Ирина, ещё хотелось бы акцентировать тему дворов. Мне очень понравилась твоя мысль, что надо перестать смотреть на устройство исторического центра с точки зрения кварталов, надо смотреть с точки зрения подворий. Я хочу, чтобы ты развила эту мысль.

— Мне кажется, до меня это начало доходить, когда я лет 10 назад наткнулась на одну прекрасную работу Виталия Стадникова, посвященную историческому центру Самары.

Низкий поклон Виталию Эдуардовичу — он очень сильно повлиял на меня в плане формирования мировоззрения.

В университете нам отлично привили модернистскую идеологию и эстетику, но сохранению наследия особого внимания не уделяли. И когда я прочитала работу Стадникова, она меня очень впечатлила.

У него там были выкладки дореволюционных правил застройки в Самаре. Они все очень простые, например: дома должны стоять по красной линии улицы, подворья должны быть отделены друг от друга брандмауэрными стенами, в которых нельзя делать окон, скат крыши нельзя делать в сторону соседей.

Всё предельно понятно — сделал раз, сделал два, сделал три — и получил уютный самарский двор и красивую улицу. Весь город был так застроен.

Я всё думаю, как же мы могли такую простую, чёткую, ясную схему превратить в такую дурь, которая у нас сейчас творится на городской кадастровой карте. Главное, что поможет сохранить и в то же время развивать историческую Самару, — возвращение к той самой схеме.

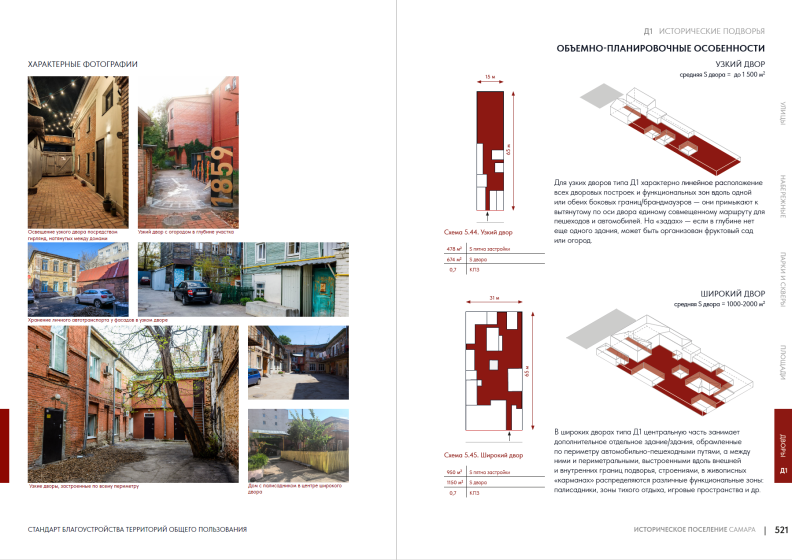

У нас есть квартал, который делится пополам вдоль и дальше нарезается на участки – подворья – обычно не шире 30 метров. Конечно, есть исключения, такие как Челышевский дом, например. Но он собой улицу не портит, он всё равно ей сомасштабен.

Я давно об этом говорю, но вижу, что это очень сложно донести до людей, которые во власти, потому что они очень далеки от Самары, или никогда не жили в историческом центре, а эта схема,– по сути, наш генетический код – ДНК города.

Когда у нас был первый проектный офис по ИП при губернаторе (к сожалению, он вообще больше не работает, у нас даже протокола по его итогам не появилось), мы говорили, что в регламентах исторического поселения обязательно должны отразится правила межевания земли согласно историческому землепользованию.

Это даст нам основание даже при сносе аварийных домов и утрате исторических усадеб межевать участки для нового строительства по границам исторических подворий и продавать эту территорию.

Это же очень интересная история для инвесторов – только для инвесторов сомасштабных историческим подворьям, то есть представителям малого и среднего бизнеса, а не крупным застройщикам.

Когда, например, Иван Николаевич [Носков, глава Самары], выслушав меня, спрашивает: «вы что хотите, чтобы исторический центр Самары застроили коттеджами, как на просеке?», я отвечаю — ну почему же как на просеке? И рассказываю ему про эти правила, про то, что их снова можно ввести в регламент.

Старая Самара, в общем-то, и застроена коттеджами, просто это коттеджи XIX века, усадьбы. Почему мы не можем вернуть некогда превращенным Советской властью в коммуналки усадьбам этот статус? Ведь они же исконно строились как премиальное жилье.

Исторический центр в целом — это премиальная территория для жизни. И у нас уже есть подобные примеры. Мы же видим, как люди строят себе те самые коттеджи в исторических подворьях. Кто-то в глубине двора, кто-то даже по красной линии, как на улице Степана Разина, 75, например.

Или другой пример – прямо напротив — Степана Разина, 124, где человек поставил забор – как на просеке. Но если бы у него были регламенты, по которым он не может там ставить забор, а должен ставить дом по красной линии, он бы этого не сделал.

Видимо, у нашего главы города довольно негативный опыт, он мало верит в людей. А я думаю, что людям действительно нужны чёткие правила. Когда люди находятся в состоянии неопределённости, они не могут принять взвешенных решений.

Вот сейчас мы вложимся в благоустройство или строительство, а двор не размежеван. Вдруг кто-нибудь придёт и его захватит? А рядом ещё и расселенные дома горят – как-то всё зыбко.

Сейчас, чтобы размежевать один двор, нужно готовить ПМТ на целый квартал – и это очень дорогая и бюрократизированная история. Для простого жителя ИП она неподъемна. А Самаре необходим механизм, который позволил бы межевать по историческим границам подворья, и эта земля автоматически становилась бы общей собственностью владельцев недвижимости в границах этого подворья.

Мне бы очень хотелось донести эту мысль. Я понимаю, что это тяжело понять человеку неместному, который здесь не жил и не имеет всестороннего опыта взаимодействия с этой средой.

Вопросы межевания в Самаре стоят очень остро. Уже много лет идёт эта пагубная практика, когда в квартал внедряются странные «третьи лица», которые размежевывают его непонятными кусками, соединяют несколько подворий в какое-нибудь бесформенное пятно в центре квартала.

И мы получаем уродливые вкрапления чужеродной дисгармоничной застройки, будто приехавшей сюда из убогого «спальника», а жители исторических домов полностью лишаются дворовой территории.

Ни в одном городе мира, где сохранилась хорошая историческая ткань, внутри неё ничего подобного не строят. Да, есть деловой центр — Сити, который находится в другом месте. Да, есть малоэтажная застройка индивидуальными домами с приусадебными участками, по типу наших просек – правда, не с трехметровыми заборами.

А есть исторический центр, и он капитализирует весь город. В таком городе престижно будет жить, даже если тебе 2 часа ехать на метро до этого центра.

И стоимость недвижимости в городе, где есть исторический центр, будет выше, чем в городе без такого центра и, соответственно, застройщик выиграет даже на периферии.

Но когда, как у нас, происходит постепенное разрушение этой, самой ценной для города, среды объектами типа ЖК «Маяковский», ЖК «Паниковский» и иже с ними, на определенной стадии исторический центр может просто потерять свою цельность и эту свою способность капитализации.

Останутся только памятники жадности. И совсем другая среда, которая никому не интересна.

— Ирина, у меня финальный вопрос: где можно познакомиться с вашей работой?

— Я очень надеюсь, что в ближайшие пару недель произойдёт приёмка нашей работы администрацией города, и тогда мы выложим её в открытый доступ и с удовольствием поделимся ссылками.

Потому что мы бы хотели дальше получать уже конкретную и предметную обратную связь.

Фото на обложке отсюда

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город» и ВКонтакте